- •Глава I

- •Подземный ремонт скважин

- •§ 1. Нефтяные и газовые залежи

- •§ 2. Конструкция скважин

- •§ 3. Способы эксплуатации скважин

- •§ 4. Подземный ремонт скважин

- •§ 2. Оборудование газлифтных скважин

- •§ 3. Штанговые скважинные насосные установки

- •§ 4. Установки центробежных электронасосов

- •§ 5. Оборудование нагнетательных скважин

- •§ 1. Особенности оборудования для

- •§ 2. Инструмент и приспособления для спуско-подъемных операций

- •§ 3. Оборудование для механизации тяжелых ручных операций

- •Техническая характеристика ключа ашк

- •§ 4. Стационарное оборудование

- •§ 5. Агрегаты для ремонта нефтяных и газовых скважин

- •§ 6. Агрегаты для гидроразрыва, гидропескоструйной перфорации и солянокислотной обработки

- •Техническая характеристика

- •§ 7. Канатная техника

- •§ 8. Противовыбросовое оборудование

- •§ 9. Агрегаты для исследования скважин

- •§ 10. Оборудование для вспомогательных операций и ремонта техники

- •§ 11. Ловильные инструменты

- •§ 12. Оборудование для ремонта скважин под давлением

- •Глава IV

- •§ 1. Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте скважин

- •§ 2. Подготовка скважин к ремонту

- •§ 3. Спуско-подъемные операции

- •§ 4. Смена штангового насоса и изменение глубины подвески

- •§ 5. Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными электронасосами

- •§ 6. Чистка и промывка песчаных и гидратных пробок

- •§ 7. Термическая очистка труб от парафина

- •§ 8. Гидравлический разрыв пласта

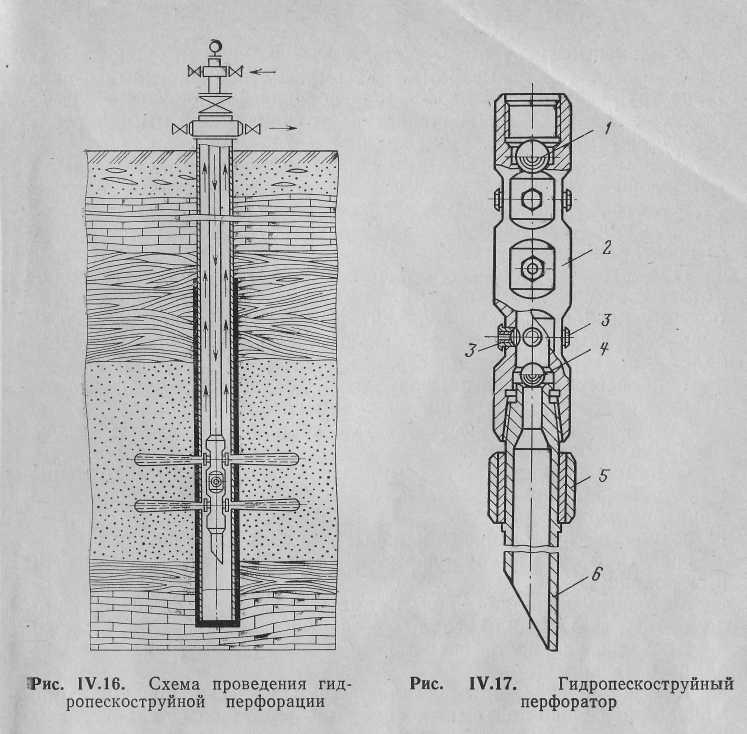

- •§ 9. Гидропескоструйная перфорация

- •§ 10. Кислотная обработка скважин

- •§ 11. Ловильные работы

- •Извлечение упавших труб

- •§ 12. Ремонтно-изоляционные работы

- •§ 13. Зарезка скважин вторым стволом

- •§ 14. Ремонтноисправительные работы

§ 7. Термическая очистка труб от парафина

От парафина трубы очищают с помощью паропередвижных установок (ГШУ) к, как правило, приурочивают этот процесс к текущему ремонту. Очищать трубы можно и в скважине без их подъема на поверхность, и после извлечения колонны и укладки труб на мостки.

Паропередвижную установку располагают рядом со штабелем труб; пар от нее по гибкому шлангу с металлическим наконечником подают поочередно в каждую трубу до тех пор, пока отложившийся на ее стенках парафин не будет удален.

При проведении этих работ необходимо следить за состоянием наконечника, в противном случае возможен ожог перегретым паром.

Для ускорения процесса пропаривания труб наконечник пари провода может быть оборудован гребенкой с тремя нитью отводами, которые устанавливают на стеллаже для труб,

Прогревать внутрискважинное оборудование паром можно на скважинах эксплуатирующиеся фонтанным газлифтным или механизированным способом, без их остановки,

При удалении парафина без подъема труб ППУ включают к затрубному пространству скважины или воздухопроводному подающему сжатый воздух (если скважина эксплуатируется газлифтным способом). Расплавленный парафин выноситься струей пластовой

помимо ППУ необходимы специальные теплообменники и насосы, что осложняет применение этих способов.

Для очистки запарафиненных труб можно использовать и ванны, изготовленные или из листовой стали, или из списанных трапов, сваренных встык друг к другу. Общая длина ванн должна быть порядка 14 м для удобной загрузки в нее партии обрабатываемых труб.

Внутри ванны на ее дне располагают змеевик, подключаемый к источнику пара, например передвижному парогенератору. С внешней стороны ванну теплоизолируют стекловолокном, а сверху закрывают крышкой.

Партию труб (25—30 шт.) с помощью тельфера укладывают на решетки ванны, после чего ее заполняют водой с добавлением ПАВ. Нагреваемая паром вода омывает и прогревает уложенные трубы. В течение 15—20 мин парафин расплавляется и поднимается на поверхность воды, откуда его удаляют через специальный

169

сливной трубопровод. После этого трубы извлекают и укладывают на стеллажи.

В процессе очистки труб от парафина следует выполнять следующие правила.

На паропроводе котла паровой установки должен быть предохранительный клапан. Отвод предохранительного клапана следует выводить под пол установки.

Перед пропариванием труб в скважине паропровод от ППУ до устья скважины должен быть опрессован на полуторакратное давление от ожидаемого максимального, но не свыше давления, указанного в паспорте ППУ. При опрессовке запрещается находиться рядом с линией. ППУ должна быть установлена на расстоянии не менее 25 м от устья скважины. При пропаривании выкидной линии запрещается нахождение людей у устья и у линии.

§ 8. Гидравлический разрыв пласта

Гидравлический разрыв пласта (ГРП)—процесс гидравлической обработки его призабойной зоны для углубления и расширения уже имеющихся и образования новых трещин в породе продуктивного пласта, а также последующего их сохранения.

Гидравлический разрыв проводят как в эксплуатационных, так и в нагнетательных скважинах. В первом случае ГРП позволяет увеличить приток пластовой жидкости, во втором — улучшить приемистость скважины.

Гидравлический разрыв пласта проводят для увеличения проницаемости призабойной зоны пласта, создания условий, облегчающих приток пластовой жидкости к эксплуатационной колонне или соответственно вход ее в пласт при работе нагнетательной скважины. При проведении ГРП расширившиеся старые и образовавшиеся новые трещины служат каналами для перетока пластовой жидкости, обладающими меньшим гидравлическим сопротивлением.

Основой ГРП является механическое разрушение породы продуктивного пласта под давлением жидкости, закачиваемой в него. Для сохранения образовавшихся трещин и предотвращения смыкания их стенок после снижения давления в них закачивают крупнозернистый песок.

В зависимости от целей различают несколько видов ГРП: однократный — для создания одной трещины в продуктивном пласте;

многократный — для образования большого количества трещин;

направленный (поинтервальный)—для создания трещин в определенных интервалах пласта.

Материал, из которого сложены породы, имеет определенную прочность, т. е. характеризуется определенным давлением, которое необходимо создать, чтобы разорвать, механически разрушить породу. Характерно, что у всех пород прочность при растяжении много меньше прочности на сжатие. Например, песчаники имеют

170

известняки соответственно 5—260 и 0,2—25 МПа. Это означает, что для разрушения образца — столбика с размером поперечного сечения 1x1 см — необходимо приложить сжимающее усилие от 2 до 50 кН- или растягивающее — от 50 до 2500 Н. Столь большой интервал изменения нагрузок, при которых будет происходить разрушение, обусловлен особенностями строения породы, периодом и условиями ее образования.

Процесс образования трещин в пласте может быть представлен следующим образом: породы, слагающие пласты, находятся в сжатом состоянии, что обусловлено весом лежащих над ними пород.

Таким образом, чтобы образовались новые трещины или расширились старые, необходимо создать в пласте такое давление, которое преодолело бы горное и прочность породы. Для выполнения этого условия в пласт нагнетают жидкость с таким расходом, который превышает количество жидкости, поглощаемое пластом, и обеспечивает создание в нем требуемого давления.

Как показывают исследования, трещины, возникающие в пласте при ГРП, могут иметь протяженность до нескольких десятков метров.

Расход и давление нагнетания жидкости рассчитывают заранее на основе данных о проницаемости пласта, его пористости и т. п.

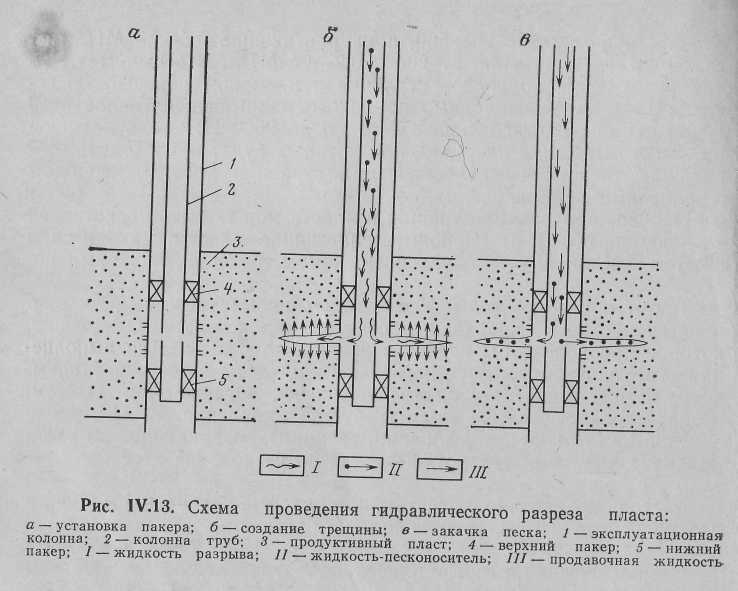

Гидравлический разрыв пласта проводят следующим образом (рис. IV.13):

а) в зоне пласта, подлежащей разрыву, устанавливают пакеры {нижний может отсутствовать);

б) по специальной колонне труб закачивают жидкость для образования в пласте трещин. Установка пакеров обусловлена необходимостью разгрузки эксплуатационной колонны от давления жидкости, а также обеспечением нагружения определенного интервала пласта, находящегося между пакерами;

в) в трещину закачивают крупнозернистый песок, который остается в ней и в дальнейшем при эксплуатации скважин выполняет роль каркаса, препятствует смыканию стенок трещин после того, как давление жидкости будет снижено. Последовательность работ при проведении ГРП следующая.

Подготовительные работы. При гидравлическом разрыве пласта, когда давление может оказаться выше допустимого для эксплуатационной колонны, в колонне следует устанавливать пакеры.

Места установки агрегатов для ГРП должны быть соответствующим образом подготовлены и освобождены от посторонних предметов, препятствующих установке агрегатов и прокладке коммуникаций.

Перед ГРП в скважинах, оборудованных ШСК, необходимо отключить привод станка-качалки, затормозить редуктор, а на пусковом устройстве вывесить плакат «Не включать — работают лю-

171

После этого выполняют следующие операции.

1. У устья скважины устанавливают агрегат подземного ремонта для спуска-подъема колонны труб при спуске и установке- внут-рискважинного оборудования. Рядом со скважиной располагают оборудование для выполнения непосредственно ГРП, насосные и пескосмесительные агрегаты, цистерны и другое оборудование.

Агрегаты для ГРП устанавливают на расстоянии не менее 10 м от устья скважины и таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1 м и кабины не были обращены к устью скважины.

2. Из скважины извлекают оборудование, использовавшееся для ее эксплуатации (колонна подъемных труб, скважинный штанговый насос или ЭЦН).

Уточняют глубину забоя скважины, расположение пласта (или группы пластов), подлежащего разрыву.

3. Скважину промывают для удаления загрязнений и песчаных пробок. В ряде случаев для повышения эффективности ГРП про водят кислотную обработку и дополнительное вскрытие продуктивного пласта в интервале, намеченном для гидроразрыва. При этом используют кумулятивную или гидропескоструйную перфо- 172

рацию, создавая до 100 отверстий на 1 м скважины. В результате давление, развиваемое насосами при ГРП, уменьшается, а количество трещин в пласте возрастает.

4. На- колонне НКТ спускают пакер с якорем и устанавливают на 5—10 м выше верхних отверстий перфорации.

В ряде случаев он может находиться ниже верхней кровли пласта. Длина хвостовика должна быть максимально возможной, чтобы обеспечить движение песка в восходящем потоке к трещине и предупредить его выпадение в зумпф скважины.

В зависимости от технологии гидроразрыва может быть установлен и второй пакер — ниже перфорационных отверстий.

5. Скважину промывают и заполняют до устья жидкостью: если скважина эксплуатационная — дегазированной нефтью, если нагнетательная — водой.

6. Сажают и опрессовывают пакер той же жидкостью, какой заливают скважину. При этом во внутренней полости спущенных НКТ создают давление, а качество герметизации контролируют по отсутствию перелива жидкости из кольцевого пространства скважины. Опрессовывают пакер при двух давлениях — заведомо меньшем и максимально возможном, развиваемом насосами.

Если пакер не обеспечивает требуемой герметичности, его срывают и проводят повторную посадку, после чего опять опрессовывают.

7. После опрессовки устье скважины обвязывают. Для этого используют специальную арматуру устья.

Непосредственно ГРП выполняют следующим образом.

1. Насосным агрегатом закачивают в скважину жидкость разрыва, которая в зависимости от физико-механических особенностей пласта имеет соответственно повышенную вязкость и бывает двух типов: на основе углеводородных жидкостей или водных раст воров. В первом случае это могут быть сырая высоковязкая нефть, загущенные керосин или дизельное топливо, во втором — вода, сульфитспиртовая барда, загущенные растворы соляной кис лоты.

Жидкость разрыва закачивают при нескольких значениях подач насосов и на каждом режиме работы определяют приемистость скважины, строят график зависимости расхода поглощаемой жидкости от развиваемого давления. Расход жидкости, закачиваемой в пласт, ступенчато увеличивают до тех пор, пока не произойдет скачкообразного увеличения поглощения жидкости и некоторого уменьшения давления нагнетания, что свидетельствует об образовании трещин в пласте.

2. После появления трещин в колонну НКТ начинают закачивать жидкость-песконоситель. Это может быть та же жидкость, что использовалась при разрыве пласта, но смешанная с песком. Жидкость-песконоситель закачивают всеми насосными агрегата ми при максимальных давлении и подаче.

Содержание песка в жидкости изменяют в пределах 100—

173

600 кг на 1 м3 жидкости. Песок должен быть более прочным, чем порода, слагающая пласт, и достаточно крупным. Перед ГРП его промывают от глины и пыли и отсеивают по размерам песчинок-фракциям. Наиболее приемлемой фракцией является песок с размером зерен 0,5—1,0 мм. Общее количество песка, закачиваемого в скважину, зависит от протяженности трещин и изменяется в пределах от 4 до 20 т.

3. Без прекращения подачи жидкости и снижения давления после окончания закачки жидкости-песконосителя начинают закачивать в скважину продавочную жидкость, объем которой должен быть на 1,5—2 м3 больше объема насосно-компрессорных труб, на которых спущен пакер, и зумпфа. В качестве продавочной жидкости используют маловязкую нефть или воду, обработанную ПАВ. Часто в нефтяные скважины после закачки жидкости-песконосителя закачивают 2—2,5 м3 чистой жидкости без песка, после чего приступают к закачке продавочной жидкости — воды. В этом случае объем воды выбирают таким, чтобы предупредить попадание ее в пласт.

При гидравлических испытаниях обвязки устья и трубопроводов обслуживающий персонал удаляют от испытываемых объектов за пределы опасной зоны.

Во время закачки и продавки жидкости нахождение людей возле устья скважины и у нагнетательных трубопроводов запрещается. Во время работы агрегатов запрещается ремонтировать их или крепить обвязку устья скважины и трубопроводов. Перед отсоединением трубопроводов от устьевой арматуры следует закрыть краны на ней и снизить давление в трубах до атмосферного.

Пуск агрегатов разрешается только после удаления людей, не связанных непосредственно с выполнением работ, за пределы опасной зоны.

Заключительные работы выполняют следующим образом:

1. После закачки продавочной жидкости устье скважины закрывают до тех пор, пока давление в колонне НКТ не уменьшится до атмосферного или близкого к нему. Это необходимо для предотвращения выноса песка из трещин, созданных при гидроразрыве, и образования песчаных пробок.

В это время обычно демонтируют коммуникации, соединявшие наземное оборудование, убирают его со скважины.

Срывают пакер и извлекают на поверхность внутрискважин- ное оборудование.

Промывают скважину от песка, не попавшего в пласт и осевшего на забой.

Освоение скважины проводят обычным путем: если она эксплуатационная— спускают насос, колонну НКТ и начинают отбор жидкости, если нагнетательная — промывают от взвешенных частиц; поднимают колонну промывочных труб и подключают к водоводу.

Остатки жидкости разрыва и нефти должны сливаться из ем-

костей агрегатов и автоцистерн в промышленную канализацию, нефтеловушку или специальную емкость-отстойник.

В зимнее время после временной остановки работ следует пробной прокачкой жидкости убедиться в отсутствии пробок в трубопроводах. Запрещается подогревать систему нагнетательных трубопроводов открытым огнем.

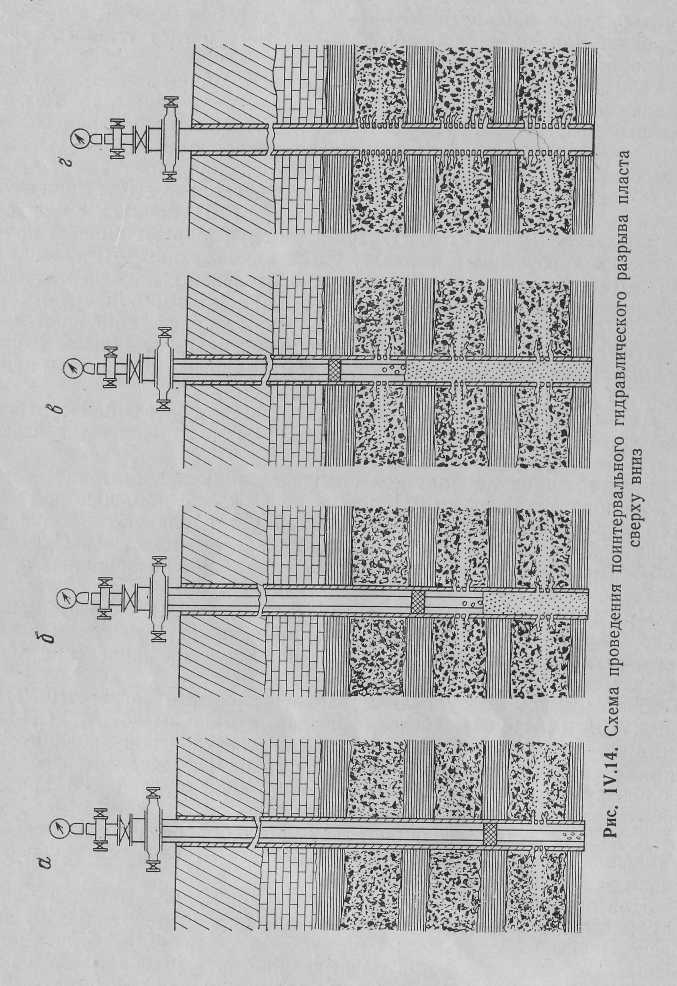

Если продуктивный пласт достаточной толщины или состоит из отдельных, чередующихся прослоев песчаника и глины, то максимальный эффект от ГРП может быть получен при создании большого количества трещин, равномерно распределенных по высоте всех слоев продуктивного пласта. Для решения этой задачи проводят поинтервальный ГРП. Существует несколько его технологий. Одна из них предусматривает проведение ГРП, начиная с нижнего пропластка (рис. 1У.14, а). При этом перфорируют нижний пропласток в требуемом интервале, устанавливают пакер и проводят ГРП. Далее колонну труб с пакером извлекают и подвергнутый интервал изолируют с помощью песка, засыпаемого в скважину (рис. IV. 14, б). После этого вновь спускают перфоратор на меньшую высоту, соответствующую расположению лежащего выше пропластка, который вскрывают. Затем аналогичным образом проводят ГРП вскрытого пропластка (рис. 1У.14, в).

Для каждого из обрабатываемых пропластков комплекс работ повторяют. Затем скважину промывают до забоя и вводят в эксплуатацию (рис. 1У.14, г).

Если толщина пропластков глин и песчаника достаточно велика, то поинтервальный ГРП можно проводить с помощью сдвоенного пакера, при этом верхний пакер устанавливают несколько выше кровли пласта, а нижний чуть ниже его подошвы. Сдвоенный пакер позволяет исключить изоляцию ранее разорванных пропластков засыпкой песка и последующую промывку скважины.

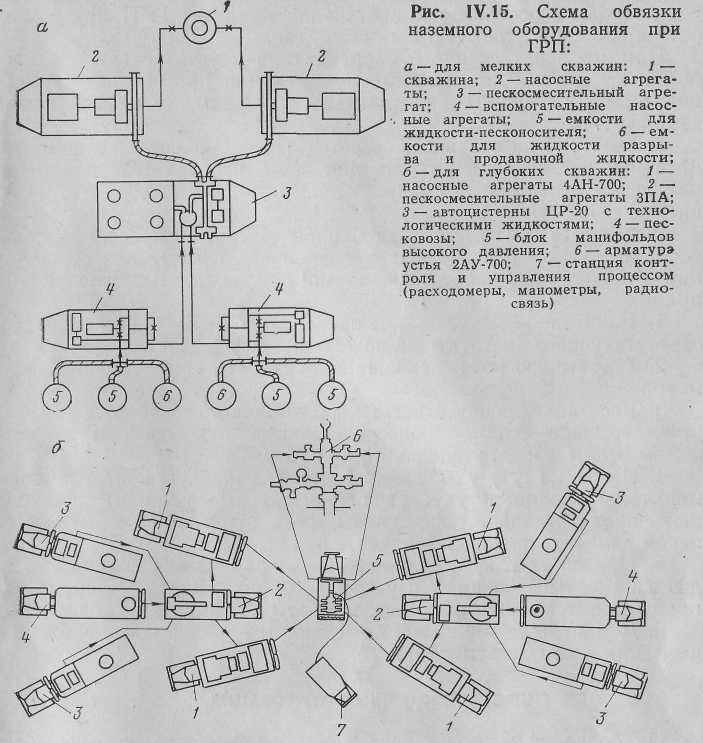

При ГРП используют оборудование, схема расстановки (рис. IV. 15) которого у устья скважины может изменяться в зависимости от параметров скважины и технологии проведения процесса.

В комплексе оборудования входят: насосные агрегаты УН1-630Х700А (4АН-700), пескосмесительные машины 4ПА, УСП-50, автоцистерны ЦР-500, ЦР-7АП, ЧЦР для транспортирования, а в ряде случаев и кратковременного хранения жидкостей, мани-фольд, арматура устья 2АУ-70 скважин, пакеры, якори и другое оборудование.

Арматуру устья соединяют двумя трубопроводами с блоком манифольда, напорный коллектор которого отдельными трубопроводами соединен с насосными агрегатами.

Для обвязки оборудования с устьем применяют металлические трубы с шарнирными коленами. Перед началом работ обвязку оп-рессовывают (без скважины) на пробное давление, в 1,5 раза превышающее ожидаемое при разрыве пласта. К блоку манифольда подключают станцию контроля и управления для точного измерения расходов жидкости и ее давления.

175

В первый период ГРП (создания трещин) насосные агрегаты забирают рабочую жидкость непосредственно из емкостей или автоцистерн, далее на их прием подключают пескосмесительные агрегаты, имеющие запас песка и пополняющие его от песковозов, жидкость для приготовления смеси поступает от соответствующих цистерн. При закачке продавочной жидкости на прием насосных агрегатов поступает жидкость из других емкостей или резервуаров.

При гидроразрыве пласта насосные и пескосмесительные агрегаты монтируют в большем, чем необходимо по расчету, количестве на случай их выхода из строя во время проведения процесса или при необходимости получения большего расхода жидкости, чем положено по расчету. Технологические жидкости и песок также доставляют к скважине в большем, чем необходимо, количест-

177

Помимо перечисленного оборудования у устья скважины располагают агрегат подземного ремонта для проведения спуско-подъемных операций при промывке скважины, установке, срыве якоря и т. п.

После ГРП на скважине остается агрегат подземного ремонта, насосная установка и емкость для воды, необходимые для окончательной промывки скважины и последующего ввода "ее в действие.

В процессе ГРП все оборудование работает на предельных паспортных режимах, при высоких давлениях, поэтому для обеспечения безопасности работ необходимо придерживаться следующих: правил.

Работников допускают к проведению ГРП только после соответствующего инструктажа по технике безопасности.

Территорию вокруг скважины очищают от посторонних предметов.

Расстанавливают агрегаты, обвязывают все оборудование опрессовывают его под непосредственным руководством и контролем ответственного руководителя работ.

Насосные агрегаты должны иметь исправную контрольно-измерительную аппаратуру; предохранительные клапаны должны быть предварительно опрессованы, а их сброс должен быть обеспечен линией, отводящей жидкость под агрегат.

При опрессовке обвязки и пакера рабочие не должны находиться у устья скважины и у элементов обвязки. В это время запрещается проводить какие-либо работы с элементами обвязки.

Демонтаж оборудования разрешается только после снижения давления в нем до атмосферного.