- •Глава I

- •Подземный ремонт скважин

- •§ 1. Нефтяные и газовые залежи

- •§ 2. Конструкция скважин

- •§ 3. Способы эксплуатации скважин

- •§ 4. Подземный ремонт скважин

- •§ 2. Оборудование газлифтных скважин

- •§ 3. Штанговые скважинные насосные установки

- •§ 4. Установки центробежных электронасосов

- •§ 5. Оборудование нагнетательных скважин

- •§ 1. Особенности оборудования для

- •§ 2. Инструмент и приспособления для спуско-подъемных операций

- •§ 3. Оборудование для механизации тяжелых ручных операций

- •Техническая характеристика ключа ашк

- •§ 4. Стационарное оборудование

- •§ 5. Агрегаты для ремонта нефтяных и газовых скважин

- •§ 6. Агрегаты для гидроразрыва, гидропескоструйной перфорации и солянокислотной обработки

- •Техническая характеристика

- •§ 7. Канатная техника

- •§ 8. Противовыбросовое оборудование

- •§ 9. Агрегаты для исследования скважин

- •§ 10. Оборудование для вспомогательных операций и ремонта техники

- •§ 11. Ловильные инструменты

- •§ 12. Оборудование для ремонта скважин под давлением

- •Глава IV

- •§ 1. Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте скважин

- •§ 2. Подготовка скважин к ремонту

- •§ 3. Спуско-подъемные операции

- •§ 4. Смена штангового насоса и изменение глубины подвески

- •§ 5. Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными электронасосами

- •§ 6. Чистка и промывка песчаных и гидратных пробок

- •§ 7. Термическая очистка труб от парафина

- •§ 8. Гидравлический разрыв пласта

- •§ 9. Гидропескоструйная перфорация

- •§ 10. Кислотная обработка скважин

- •§ 11. Ловильные работы

- •Извлечение упавших труб

- •§ 12. Ремонтно-изоляционные работы

- •§ 13. Зарезка скважин вторым стволом

- •§ 14. Ремонтноисправительные работы

ПОДЗЕМНЫЙ

РЕМОНТ

СКВАЖИН

Одобрено Ученым советом Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию в качестве учебного пособия для средних профессионально-технических училищ

МОСКВА „НЕДРА" 1986

УДК 622.248.3+622.276.5

Глава I

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Молчанов А. Г. Подземный ремонт скважин: Учебное пособие для

учащихся профтехобразования и рабочих на производстве. — М.: Недра, 1986. — 208 с.

Описано наземное и скважинное оборудование добывающих и нагнетательных скважин, приведена классификация операций, выполняемых при их подземных ремонтах. Определны цели, рассмотрены технология и порядок проведения ремонтных работ различных видов. Описаны агрегаты, оборудование и инструмент для проведения подземных ремонтов и их обслуживание. Большое внимание уделено охране труда и окружающей среды, экономике производства и организации труда бригад подземного ремонта.

Для учащихся профессионально-технических училищ, а также подготовки и повышения квалификации операторов по подземному ремонту скважин. Ил. 91

Рецензенты: В. Ф. Лесничий (НГДУ «Лениногорскнефть»), Ю. Г. Абдуллаев, канд. тех. наук (Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт)

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ МОЛЧАНОВ

Подземный ремонт скважин

Редактор издательства Н. Е. Игнатьева

Технические редакторы А. В, Трофимов, Е. Л. Закашанская

Корректор М, Е. Лукина

ИБ № 6553

Сдано в набор 12.11.85. Подписано в печать 17.01.86. Т-06319. Формат 60X90/16. Бумага книжно-журнальная ими. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,0. Усл. кр.-отт. 13,38. Уч.-изд. л. 15,0. Тираж 9000 экз. Заказ 840/702-6. Цена 35 коп. Ордена «Знак Почета» издательство «Недра», 103633, Москва, Третьяковский проезд, 1/19. Московская типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Издательство

«Недра», 1986

2504030300::ИЗЗ

337-86 043

(01)-86

м

§ 1. Нефтяные и газовые залежи

Нефть и газ наиболее часто встречаются в осадочных породах, хотя известны отдельные случаи их добычи и из пород другого происхождения. Осадочные горные породы образовались за счет осаждения в водной среде минеральных и органических веществ с последующим уплотнением и изменением их свойств. В этих породах заключено 75 % полезных ископаемых, в том числе уголь, нефть и газ.

Горные породы, которые могут содержать нефть или газ, называются коллекторами. Коллекторы делятся на карбонатные и тер-ригенные, лучшими из которых являются рыхлые пески, песчаники, а также кавернозные и трещиноватые известняки.

Коллекторские свойства пород определяют следующие параметры.

Гранулометрический с о с т а в — процентное содержание зерен и песчинок определенного размера. Чем однородней гранулометрический состав, т. е. чем меньше отличаются песчинки друг от друга по размеру, тем выше фильтрационные свойства породы, тем легче перемещаться в ней жидкости или газу.

Пористость характеризует объем пустот: пор, каверн или трещин в породе. Отношение их объема ко всему объему породы называют коэффициентом пористости.

Проницаемость — свойство породы пропускать через себя жидкость или газ. Фильтрация нефти или газа через пористую породу возможна не во всех случаях.

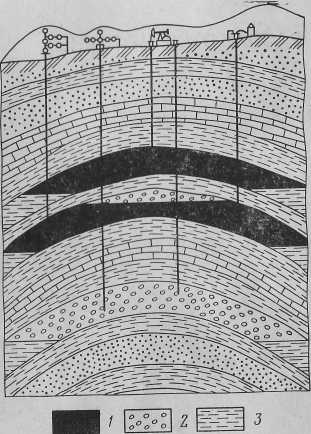

В настоящее время у ученых нет единой точки зрения в вопросах, касающихся процесса происхождения нефти. Не рассматривая подробно эту проблему, можно сказать, что нефть и газ после своего возникновения в глубине земли мигрируют и в конце кондов попадают в ловушки — проницаемые пласты пород, окруженные сверху и снизу мало- или непроницаемыми породами. В таких природных резервуарах газ, нефть и вода распределены в соответствии с законом гравитации — сверху газ, потом слой нефти и подпирающая его вода (рис. 1.1). Глубина залегания продуктивных пластов изменяется от десятков метров до нескольких километров, а толщина пластов от долей до сотен метров. Продуктивный пласт может быть сплошным или состоять и.ч небольших пластов, разделенных тонкими малопроницаемыми породами.

Под термином «месторождение нефти или газа» обычно подразумевают одну или несколько ловушек, в которых в настоящее

время

находятся нефть и газ. Месторождение,

как правило, содержит несколько

залежей с однотипными структурами.

время

находятся нефть и газ. Месторождение,

как правило, содержит несколько

залежей с однотипными структурами.

Перемещению нефти, газа в пластах препятствуют внутреннее трение жидкости и газа, обусловленное их вязкостью, трение о стенки пор и каналов пласта, в котором происходит движение, капиллярные и поверхностные силы, удерживающие нефть в порах в результате смачивания ею стенок.

Рис.

1.1. Схема месторождения: 1—

пласт содержащий нефть; 2 — пласт,

содержащий газ; 3

—

пласт со-держащий

воду

По виду пластовой энергии, точнее, по источнику, используемому при эксплуатации нефтяной или газовой залежи, различают несколько режимов дренирования (или несколько режимов залежи).

Водонапорный режим — это режим, при котором движение нефти к скважинам обусловлено давлением краевой (контурной) воды. При этом объем вытесненной нефти компенсируется объемом воды, поступающей из поверхностных источников. Если нефтяная залежь не сообщается с поверхностными источниками или воды из них поступает меньше, чем отбирается нефти, то дебиты скважин будут постепенно снижаться. При водонапорном режиме залежи эксплуатируют до тех пор, пока контурная вода не достигнет скважины.

Упруговодонапорный (упругий) режим эксплуатации развивается в том случае, если содержимое пласта вытесняется в скважину в результате упругого расширения пластовой жидкости и вмещающей ее породы.

Газонапорный режим работы наблюдается при наличии газовой шапки, т. е. при использовании энергии свободного газа.

Режим растворенного газа обусловлен выделением в пласте растворенного ранее в нефти газа, пузырьки которого рас-

ширяются и выталкивают нефть из области более высокого в область низкого давления, т. е. в скважину.

При гравитационном режиме нефть передвигается к скважинам под действием силы тяжести, т. е. по существу стекает в скважину.

Нефтяную залежь разрабатывают при различных режимах, причем переход от одного режима эксплуатации к другому происходит плавно. Отдельные части залежи могут разрабатываться на разных режимах. Так, в скважинах, близко расположенных к газовой шапке, нефть может вытесняться за счет ее энергии и энергии выделяющегося растворенного газа, а в скважинах, находящихся на внешнем контуре,— за счет напора контурных вод.

В месторождениях газа отбор его из пласта производят за счет давления, создаваемого расширяющимся газом. При эксплуатации месторождений пластовое давление снижается пропорционально отбору газа вследствие отсутствия внешних источников его поддержания. Добычу газа продолжают до тех пор, пока его давление не становится близким к атмосферному.

При разработке месторождения стараются извлечь из пласта максимум нефти или газа в кратчайшие сроки при минимальных затратах и соблюдении норм по охране недр. Соотношение извлеченной из пласта нефти и первоначально имеющейся характеризуется коэффициентом нефтеотдачи. Коэффициент нефтеотдачи зависит как от особенностей месторождения (проницаемости породы, вязкости нефти и т. п.), так и от технологии его эксплуатации.

Повышение нефтеотдачи — одна из основных проблем нефтедобывающей промышленности в настоящее время. Решение этой задачи достигается как использованием рациональной системы разработки месторождения в целом, так и воздействием на пласт и его призабойную зону.

Естественная пластовая энергия не обеспечивает требуемый отбор нефти в течение всего срока эксплуатации месторождения, а также не позволяет извлечь из пласта всей содержащейся в нем нефти.

Для повышения отбора нефти и увеличения коэффициента нефтеотдачи применяют искусственное поддержание пластовой энергии на основной стадии разработки месторождения, а также ряд вторичных методов.

К методам поддержания пластового давления относятся прежде всего закачка воды в пласт или газа в газовую шапку. Воду закачивают в пласт через нагнетательные скважины, размещенные, например, за внешним контуром нефтеносности по периметру залежи, в результате чего создается искусственный контур питания залежи водой. По мере перемещения контура нефтеносности эксплуатационные скважины переводят в нагнетательные для закачки в них воды. Поддержание пластового давления па заданном уровне возможно при превышении объема закачиваемом воды над объемом извлекаемой жидкости и газа, поскольку член.

нагнетаемой воды уходит в периферийные области пласта. Закачиваемая вода должна проходить специальную обработку: фильтроваться, очищаться от микроорганизмов и бактерий, смягчаться, стабилизироваться, а в ряде случаев и нагреваться.

Помимо закачки в пласт простой технической воды применяют и ряд других методов, например закачку воды, обработанной поверхностно-активными веществами (ПАВ), способствующими вымыванию нефти, остающейся, в порах пласта. Концентрация ПАВ в воде составляет доли процента, однако при значительных объемах закачки требуемое количество ПАВ велико.

Нефть из пласта можно вытеснять также оторочкой загущенной воды. Повышение вязкости воды достигается добавлением в нее специальных химикатов, после чего она закачивается в пласт, образуя буферную зону — оторочку, которую продавливают обычной водой.

В ряде случаев в пласт закачивается также сжиженный углекислый газ с его продавкой специально обработанной водой.

Для уменьшения вязкости нефти в пласт закачивают горячую воду или пар. Для определенных месторождений, например с вязкими нефтями, закачка холодной воды не допускается вообще, поскольку это приводит к уменьшению температуры продуктивного пласта и резкому ухудшению его проницаемости. Температуру пласта можно повысить путем поджога в нем нефти и создания в пласте фронта горения, перемещающегося по мере выгорания остатков нефти и закачки в пласт воздуха. Теплота, выделяющаяся в результате горения, а точнее, окисления нефти, приводит к снижению ее вязкости, а образующийся пар способствует вытеснению

нефти.

Наиболее эффективным, но и самым дорогим способом является вытеснение нефти растворителем, который растворяет и нефть, и воду. При этом исчезает граница раздела этих жидкостей и обеспечивается наиболее полный вынос нефти из пласта.