- •Топография с основами геодезии Курс лекций минск

- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Предмет и задачи топографии и геодезии

- •1.2. Краткий очерк развития топографии и геодезии

- •1.3. Единицы мер в топографии и геодезии

- •2. Общие сведения

- •2.1. Форма и размеры Земли

- •Размеры земного эллипсоида

- •2.2. Методы определения формы и размеров Земли

- •2.3. Методы проецирования земной поверхности

- •2.4. Размеры участков земной поверхности, принимаемые за плоскость

- •2.5. Cистемы координат, применяемые в топографии и геодезии

- •2.6. Ориентирование направлений в топографии и геодезии

- •Связь между полярной и прямоугольной системами координат

- •3. Топографические планы и карты

- •3.1. Понятие о плане и карте. Основные свойства и элементы топографических карт

- •3.2. Проекции топографических карт. Зональная система плоских прямоугольных координат

- •3.3. Масштабы планов и карт

- •3.4. Разграфка и номенклатура карт

- •3.5. Понятие о картографической генерализации

- •3.6. Условные знаки топографических карт

- •Центры (местоположения) объектов, изображаемых внемасштабными условными знаками

- •3.7. Рельеф земной поверхности и его изображение на топографических картах

- •3.8. Определение плановых координат и измерение ориентирующих направлений на топографических картах

- •3.9. Анализ топографических карт. Географическое описание местности

- •4. Основы теории ошибок измерений

- •4.1. Понятие об измерениях

- •4.2. Классификация ошибок измерений

- •4.3. Свойства случайных ошибок

- •4.4. Оценка точности результатов равноточных измерений. Арифметическая середина

- •4.5. Оценка точности результатов неравноточных измерений

- •5. Измерения углов

- •5.1. Теодолиты и их виды. Устройство оптических теодолитов

- •5.2. Поверки теодолитов

- •5.3. Установка теодолита и измерение горизонтальных углов

- •5.4. Измерение вертикальных углов

- •5.5. Измерение магнитных азимутов

- •6. Измерение расстояний

- •6.1. Непосредственное измерение расстояний

- •6.2. Определение неприступных расстояний

- •6.4. Понятие об электромагнитных измерениях расстояний

- •7. Геодезические опорные сети

- •7.1. Виды геодезических опорных сетей

- •7.2. Плановая съемочная геодезическая сеть

- •7.3. Математическая обработка теодолитного хода

- •Ведомость вычисления координат

- •7.4. Вычисление координат отдельных точек

- •7.5. Понятие о спутниковых системах позиционирования

- •8. Определение высот точек земной поверхности. Нивелирование

- •8.1 Геометрическое нивелирование

- •8.2. Нивелиры и их устройство

- •8.3. Поверки и юстировки нивелиров

- •8.4. Нивелирование трассы

- •8.5 Обработка результатов геометрического нивелирования Математическая обработка включает два вида работ: вычислительную и графическую (построение профиля).

- •8.6. Тригонометрическое нивелирование

- •8.7. Физические способы нивелирования

- •9. Топографические съемки

- •9.1. Классификация съемок

- •9.2. Способы съемки ситуации и рельефа

- •9.3. Тахеометрическая съемка

- •9.4. Мензульная съемка

- •9.5 Современная технология производства топографической съемки

- •10. Фототопографические съемки

- •10.1. Общие сведения об аэрофотосъемке

- •10.2. Комбинированная съемка

- •10.3. Дешифрирование фотопланов и аэрофотоснимков

- •10.4. Понятие о стереотопографической съемке

- •10.5. Наземная фототопографическая (фототеодолитная) съемка

- •11. Ориентирование на местности

- •11.1. Ориентирование по карте

- •11.2. Определение сторон горизонта по небесным светилам и местным предметам

- •Литература

2.3. Методы проецирования земной поверхности

Для составления топографических карт и планов точки земной поверхности проецируют на поверхность референц-эллипсоида или на плоскость. Проецирование на поверхность референц-эллипсоида выполняется вдоль отвесных линий. Четырехугольник аbcd, полученный проецированием на сферическую поверхность эллипсоида, называют горизонтальной проекцией четырехугольника ABCD местности (рис. 2.4).

Рис. 2.4 |

Рис. 2.5 |

Рис. 2.6 |

При проецировании небольших по площади участков местности, основную уровенную поверхность можно принимать за плоскость. В таком случае отвесные линии можно считать параллельными между собой и горизонтальная проекция практически преобразуется в ортогональную. Согласно рис. 2.5 отрезки ab, bc, cd,…являются ортогональными проекциями соответствующих линий AB, BC, CD,…, углы abc, bcd,…– ортогональными проекциями соответствующих углов ABC, BCD,…, а плоский многоугольник abcd – ортогональной проекцией пространственного многоугольника ABCD. Положение точек и линий местности АВ,ВС,… в ортогональной проекции определяется длинами горизонтальных проложений ab,bc,…и горизонтальными углами между ними.

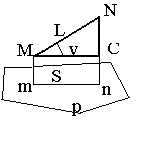

Длина ортогональной проекции линии местности MN на горизон-тальную плоскость p называется горизонтальным проложением S этой линии (рис. 2.6) и вычисляется из прямоугольного треугольника MNC по формуле S = L×cos ν.

Угол ν между линией местности MN и ее ортогональной проекцией на горизонтальную плоскость S = mn, измеряют непосредственно и называют углом наклона линии. Ортогональные проекции линий на плоскость при ν ≠ 0 всегда меньше соответствующих им отрезков на физической поверхности Земли.

2.4. Размеры участков земной поверхности, принимаемые за плоскость

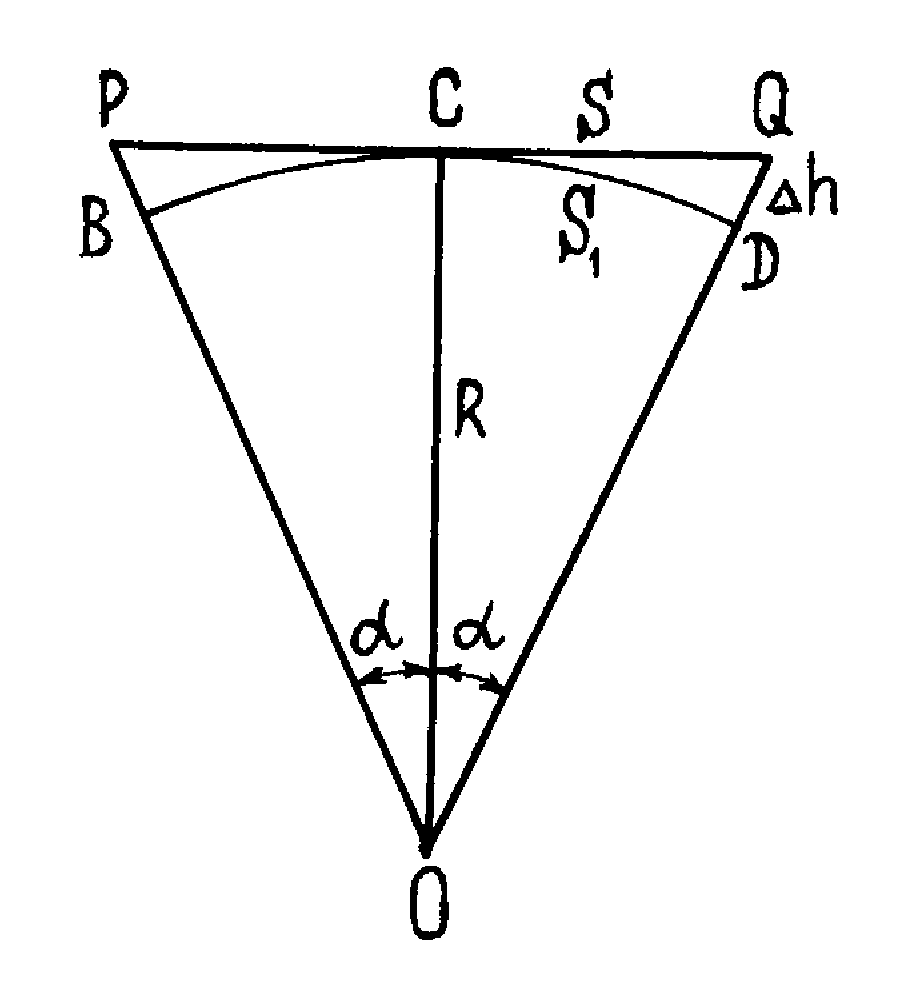

Р ассмотрим,

для каких по размерам участков местности

можно применять ортогональное

проецирование, т. е. при которых

кривизна Земли может не учитываться в

процессе создания карты или плана. На

рис. 2.7 изображена часть поверхности

Земли в виде дуги BCD

радиуса R и

ее проекция PQ

на плоскость

PCQ,

где PC = CQ.

ассмотрим,

для каких по размерам участков местности

можно применять ортогональное

проецирование, т. е. при которых

кривизна Земли может не учитываться в

процессе создания карты или плана. На

рис. 2.7 изображена часть поверхности

Земли в виде дуги BCD

радиуса R и

ее проекция PQ

на плоскость

PCQ,

где PC = CQ.

Д

Рис. 2.7

Определим разность между длиной касательной S и длиной дуги S1. Выразим угол a в радианах, тогда согласно рис. 2.7 получим, что S = R × tga, а S1 = R×a. Откуда следует, что

DS = R(tga -a). (2.1)

Центральный

угол a по своей

величине незначителен. Поэтому при

разложении tga

в убывающий ряд можно ограничиться

вторым членом ряда и пренебречь

последующими из-за их незначительности.

Тогда

![]() .

Подставим это значение в формулу 2.1. В

результате получим, что

.

Подставим это значение в формулу 2.1. В

результате получим, что

![]() .

(2.2)

.

(2.2)

Из формулы S1=R×a

получим, что

![]() и заменим a в

формуле 2.2. Окончательно найдем,

что

и заменим a в

формуле 2.2. Окончательно найдем,

что

![]() .

(2.3)

.

(2.3)

Из

рис. 2.7 видно, что точка D находится

на уровенной поверхности и ее высота

равна нулю. Определим величину отрезка,

характеризующего отклонение точки Q

от уровенной поверхности. Для этого

рассмотрим прямоугольный треугольник

OCQ, откуда (R + h)²

= S² +

R². Упростив

данное равенство, имеем

![]() .

Ввиду малого значения h

в сравнении с 2R окончательно

получим, что

.

Ввиду малого значения h

в сравнении с 2R окончательно

получим, что

![]() .

(2.4)

.

(2.4)

Сравнивая формулы 2.3 и 2.4 видно, что значение h существенно больше DS. Если условно принять радиус Земли постоянным, то можно вычислить расхождения DS между длинами дуг на уровенной поверхности и их проекциями на плоскость, а также отклонения высот точек h от их положения на поверхности сферы из-за кривизны Земли (табл. 2.2).

Таблица 2.2

S , км |

DS ,м |

h, м |

1 |

0,00 |

0,08 |

5 |

0,00 |

1,96 |

10 |

0,01 |

7,85 |

20 |

0,07 |

31,39 |

50 |

1,02 |

196,20 |

Значение величины DS возрастает незначительно. При дуге 11 км DS составляет лишь 1:1 000 000 ее длины. Относительная погрешность измерения расстояний современными приборами составляет порядка 1:1 000 000. Поэтому принято считать, что участок радиусом 11 км можно принимать за плоскость, а при определении превышений между точками местности необходимо вводить поправку h.