- •Учебно-методическое пособие

- •Технологический расчет магистрального нефтепровода

- •Исходные данные для технологического расчета нефтепровода:

- •Р ис.1 Зависимость рекомендуемой скорости перекачки от производительности трубопровода

- •Параметры магистрального трубопровода [1]

- •Основные параметры магистральных насосов серии нм [2]

- •Основные параметры подпорных насосов серии нпв [2]

- •Значения коэффициентов λ, β и m для различных режимов течения жидкости

- •При округлении числа нпс в меньшую сторону:

- •Трассе нефтепровода постоянного диаметра

- •Литература

- •Коэффициенты q-h характеристики нефтяных магистральных насосов серии нм

- •Коэффициенты q-h характеристики нефтяных подпорных насосов серии нпв

- •Приложение г Исходные данные для технологического расчета магистрального нефтепровода

Значения коэффициентов λ, β и m для различных режимов течения жидкости

Режим течения |

λ |

m |

β, с2/м |

|

ламинарный |

64/Re |

1 |

4,15 |

|

турбулентный |

гидравлическигладкие трубы |

0,3164/Re0,25 |

0,25 |

0,0246 |

смешанное трение |

0,11.

(68/Re+ |

0,123 |

0,0802.10(0,127lg |

|

квадратичное трение |

0,11. 0,25 |

0 |

0,0826.λ |

|

Суммарные потери напора в трубопроводе составляют

Н = 1,02hτ + ΔZ + Nэ. hост (20)

где 1,02 – коэффициент, учитывающий надбавку на местные сопротивления в линейной части нефтепровода; ΔZ = Zк - Zн – разность геодезических отметок, м; Nэ – число эксплуатационных участков (назначается согласно протяженности эксплуатационного участка в пределах 400 – 600 км [1]); hост – остаточный напор в конце эксплуатационного участка, hост = 30 – 40 м.

Гидравлический уклон магистрали определяется как отношение потерь напора на трение hτ к расчетной длине нефтепровода Lp по формуле

.

(21)

.

(21)

На основании уравнения баланса напоров

Nэ . hп + no . Нст = 1,02hτ + ΔZ + Nэ. hост (22)

необходимое число перекачивающих станций составит:

.

(23)

.

(23)

Как правило, значение nо оказывается дробным, его следует округлить до ближайшего целого числа. Округление может быть произведено как в большую, так и в меньшую сторону.

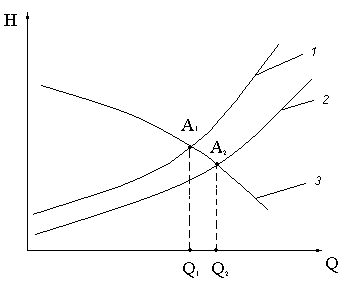

При округлении числа НПС в меньшую сторону (рис. 2), то есть при n<n0 напора станций недостаточно, следовательно, для обеспечения плановой производительности Q необходимо уменьшить гидравлическое сопротивление трубопровода прокладкой дополнительного лупинга. При этом характеристика трубопровода станет более пологой и рабочая точка А1 сместится до положения А2. Длину лупинга lл можно рассчитать из соотношения:

![]() ,

(24)

,

(24)

где

(25)

(25)

При

равенстве Dл

= Dвн

величина

![]() .

.

При округлении числа станций в большую сторону (n>n0) целесообразно предусмотреть вариант циклической перекачки. При циклической перекачке эксплуатация нефтепровода осуществляется на двух режимах (рис. 3): часть планового времени τ2 перекачка ведется на повышенном режиме с производительностью Q2>Q (например, если на каждой НПС включено mм магистральных насосов). Остаток времени τ1 нефтепровод работает на пониженном режиме с производительностью Q1<Q (например, если на каждой НПС включено (mм – 1) магистральных насосов).

Параметры циклической перекачки определяются из решения системы уравнений

Q 1τ1+Q2τ2=Vг

;

(26)

1τ1+Q2τ2=Vг

;

(26)

τ1+τ2=24Nр ,

где Vг – плановый (годовой) объем перекачки нефти, Vг = 24 . Np . Q; τ1, τ2 – продолжительность работы нефтепровода на первом и втором режимах.

Значения Q1 и Q2 определяются графически из совмещенной характеристики нефтепровода и НПС (рис.3) либо аналитически.

Решение системы (26) сводится к вычислению τ1 и τ2

;

;

(27)

(27)

Рис. 2. Совмещенная характеристика нефтепровода