Добавил:

guap4736_vkclub152685050

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:Тонкослоистые пласты

.pdf

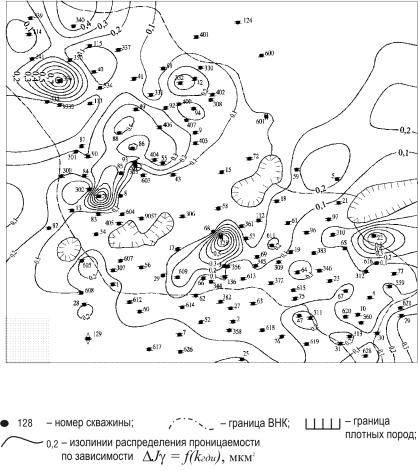

kгди* = 1,6574e–17,573*∆Jγ связи (R = 0,93).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

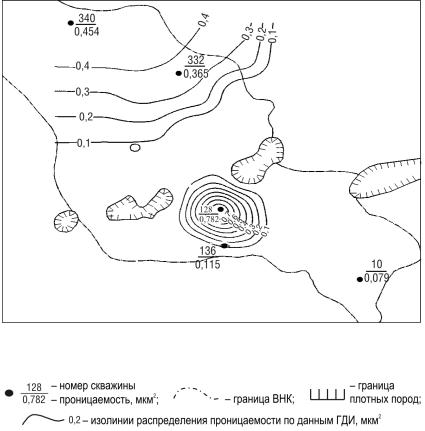

материалов ГИС и ГДИ позволяют не только оценить фильтрационную характеристику каждого проницаемого интервала в массовом порядке, но и среди всех выделенных продуктивных коллекторов определить наиболее перспективные по нефтеотдаче. Использование информации о гидродинамических параметрах пластов-коллекторов позволяет строить более полные карты попластовой и поскважинной проницаемости и, как следствие, существенно повысить эффективность гидродинамического моделирования нефтяных залежей.

Рис. 71. Фрагмент карты проницаемости по пласту Бб2 Чураковского месторождения, построенной по зависимости ∆Jγ = f(kгди)

Соседние файлы в предмете Бурение нефтяных и газовых скважин