Тонкослоистые пласты

.pdf

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.vk |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а |

4 |

com/club152685050 |

||

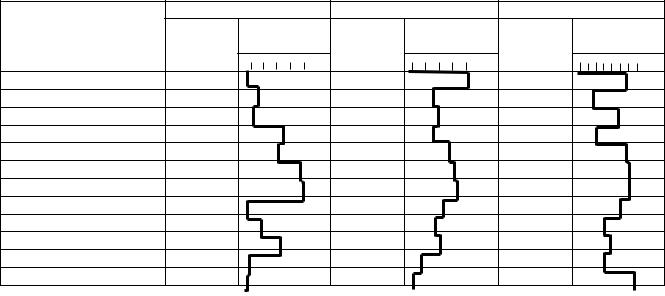

Литологические разности пород соленосных отложений ВКМКС, |

|

|

|

|

||||||||||||

выделяемые по диаграммам ГИС, и их физические параметры |

|

|

|

|

||||||||||||

|

ГК (мкр / ч) |

|

НГК (у. е.) |

|

|

|

КС (Ом· м) |

|

|

|

||||||

Наименование пород |

Предельные |

Средние |

Предельные |

Средние |

Предельные |

Средние |

|

|||||||||

значения |

значения |

значения |

|

|||||||||||||

|

значения |

значения |

значения |

|

||||||||||||

|

5 |

10 15 |

20 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

5 15 |

25 |

35 |

|

||||

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

| |

|||||||||||

Каменная соль |

1,0–4,5 |

|

|

|

3,6–7,5 |

|

|

|

|

|

28–46 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.vk |

||||

Глина |

4,5–9,8 |

|

|

|

1,4–2,5 |

|

|

|

|

|

5–17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

com/id446425943 |

||||

Каменная соль с глиной |

3,5–4,5 |

|

|

|

2,5–2,8 |

|

|

|

|

|

20–30 |

|

|

|

|

|

Карналлит |

11,2–18,0 |

|

|

|

1,8–3,2 |

|

|

|

|

|

10–20 |

|

|

|

|

|

Сильвинит пестрый |

9,0–15,7 |

|

|

|

2,9–4,5 |

|

|

|

|

|

25–35 |

|

|

|

|

|

Сильвинит полосчатый |

14,0–28,0 |

|

|

|

3,2–5,0 |

|

|

|

|

|

30–45 |

|

|

|

|

|

Сильвинит красный |

15,0–30,0 |

|

|

|

3,3–5,2 |

|

|

|

|

|

30–42 |

|

|

|

|

|

Кам. соль с вкл. карналлита |

3,0–3,7 |

|

|

|

2,9–3,8 |

|

|

|

|

|

22–28 |

|

|

|

|

|

Глина с вкл. карналлита |

8,8–9,0 |

|

|

|

2,4–2,7 |

|

|

|

|

|

9–18 |

|

|

|

|

|

Глина с вкл. сильвинита |

12,0–15,0 |

|

|

|

2,3–3,3 |

|

|

|

|

|

8–22 |

|

|

|

|

|

Мергель |

2,6–3,9 |

|

|

|

1,4–1,7 |

|

|

|

|

|

4–20 |

|

|

|

|

|

Гипс |

1,5–1,7 |

|

|

|

1,2–1,5 |

|

|

|

|

|

> 40 |

|

|

|

|

|

195