Тонкослоистые пласты

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

казаниями ГК по сравнению с неглинистыми алевролитами. Известковистые аргиллиты и алевролиты, в отличие от не известковистых, фиксируются повышенными показаниями на кривых КС. Пласты известняков характеризуются аномально повышенными показаниями на диаграмме НГК и номинальным диаметром скважины на кавернограмме.

Морские фации (М) включают терригенные и карбонатные отложения нормально-морского мелководного бассейна.

Фация морских терригенных осадков (МТ) представлена обычно известковистыми аргиллитами, реже глинистыми и известковистыми алевролитами с фауной брахиопод, фораминифер, кораллов и криноидей. Мощность фации достигает иногда 1,5–2 м.

Фация морских карбонатных осадков (МК) сложена полидет- ритово-шламовыми, водорослево-полидетритовыми, водорослевыми, коралловыми и фораминиферовыми известняками мощностью 1–3 м, реже больше.

На диаграммах ГИС (ГК, ПС, КВ) отложения фации МТ характеризуются такими же показаниями, что и напротив пластов аргиллитов и алевролитов других фаций. Изменение конфигурации кривых НГК и КС происходит за счет наличия в них известковистого цемента. Известняки фации МК на каротажных диаграммах уверенно фиксируются аномальными показаниями ГИС, резко отличными от терригенных пластов горных пород.

По вышеизложенной методике были изучены карбонатно-тер- ригенные отложения нижнего карбона по 15 скважинам Долинского месторождения (Шатовская площадь) и по 7 скважинам Чермозской площади. Проведенный анализ информативности геофизических методов позволил выделить следующие литологические разности пород: доломит, известняк, известняк глинистый, аргиллит, аргиллит известковистый, аргиллит углистый, аргиллит алевритистый, аргиллит песчанистый, алевролит, алевролит известковистый, алевролит глинистый, алевролит песчанистый, песчаник проницаемый (коллектор), песчаник плотный, песчаник известковистый, песчаник глинистый, песчаник алевритистый.

185

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

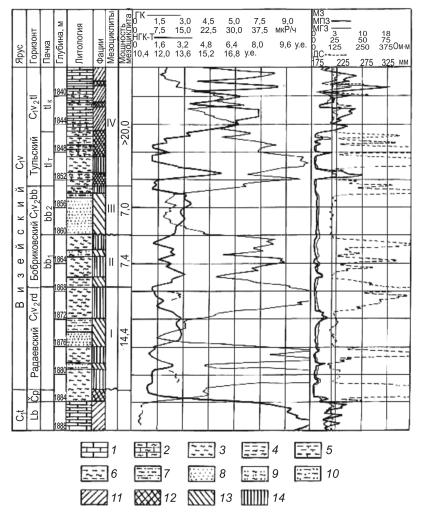

Пример отображения каротажными диаграммами заметной литологической изменчивости разреза скв. 297 (Шатовская площадь) представлен на рис. 64. Тульский горизонт отличается выдержанностью литологического состава. Верхняя часть горизонта сложена глинистыми и чистыми плотными известняками с маломощными (до 1,2 м) прослоями аргиллитов. Известняки на диаграммах ГИС характеризуются номинальным диаметром скважины, повышенными показаниями на кривой ННК-Т и высокими значениями сопротивления на кривой КС. Для глинистых известняков характерно увеличение естественной радиоактивности на кривой ГК. Аргиллиты регистрируются на кавернограмме увеличением диаметра скважины, низкими и средними значениями на кривой НГК и высокими показаниями на диаграмме ГК. На кривой КС наблюдается резкое падение удельного сопротивления.

Нижняя часть тульского горизонта представлена в основном аргиллитами и алевритистыми алевролитами с прослоями песчаников разной степени проницаемости. Для аргиллитов свойственны такие же показания методов ГИС, как и для глинистых пород карбонатной части горизонта. Следует отметить и низкие показания микропотенциал-зонда (МПЗ) и микроградиент-зонда (МГЗ) против глинистых пород. Для проницаемых песчаников (пластовколлекторов) характерны положительные приращения показаний МПЗ над МГЗ, низкие значения ГК и наличие глинистой корки на кавернограмме.

Верхняя часть бобриковского горизонта представлена проницаемыми песчаными пластами-коллекторами, разделенными маломощными прослоями аргиллитов различной степени песчанистости. Нижняя часть сложена сравнительно мощной пачкой аргиллитов.

Радаевский горизонт характеризуется двумя пачками терригенных отложений: верхней – проницаемые песчаники, и нижней – мощная пачка глинистых пород.

Турнейский ярус представлен известняками и доломитами различной степени заглинизированности и проницаемости.

186

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 64. Пример литологического расчленения, выделения фаций и мезоциклитов по данным ГИС (Шатовская площадь, скв. 297).

Разновидности горных пород: 1 – известняк плотный; 2 – известняк глинистый; 3 – аргиллит; 4 – аргиллит алевритистый; 5 – алевролит известковистый; 6 – алевролит глинистый; 7 – алевролит песчанистый; 8 – песчаник проницаемый; 9 – песчаник глинистый; 10 – песчаник алевритистый. Фации: 11 – морские; 12 – лагунные; 13 – континентальные; 14 – болотные

187

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Полученная литологическая характеристика разреза, дополненная генетическими признаками пород, выявленными при описании кернового материала, позволила (с известной степенью вероятности) выделить отдельные литогенетические типы и фации. Анализ смены фаций по разрезу дал возможность наметить элементарные циклиты и объединить их в мезоциклиты.

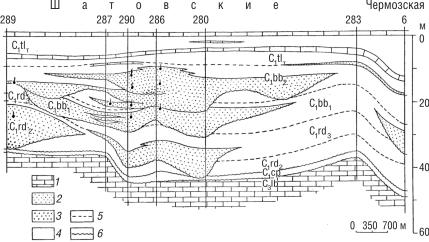

После аналогичной литолого-фациальной и циклической обработки разрезов остальных скважин была построена серия различно ориентированных палеофациальных профильных разрезов, позволивших, с одной стороны, уточнить генетическую природу отдельных литологических разностей, а с другой стороны – сопоставить и увязать между собой разнофациальные циклиты и мезоциклиты, скоррелировав тем самым и находящиеся в их составе песчаные пласты-коллекторы (рис. 65). Построение таких профилей обязательно, поскольку они дают наглядное представление о форме и мощности песчаных тел вразрезе в пределах исследуемой площади.

Рис. 65. Палеогеологический профильный разрез по линии I–I: 1 – известняк; 2 – песчаник мелкозернистый; 3 – песчаник средне-крупнозернистый; 4 – аргиллиты и алевролиты;

5 – стратиграфические границы; 6 – линия стратиграфического перерыва или эрозионного размыва

188

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

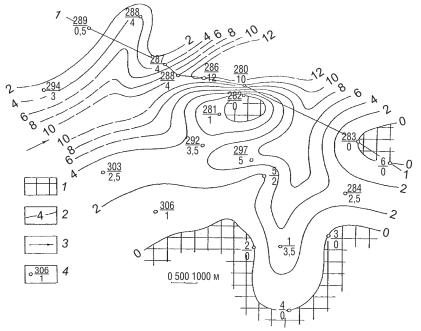

Не менее важным явилось построение фациальных карт по каждому мезоциклиту, совмещенных с картами равных мощностей песчаников (изопахит), что иллюстрирует рис. 66. Эти карты позволили выявить форму и закономерности размещения песчаных пластов в плане (зоны их полного отсутствия, фациального замещения и выклинивания), спрогнозировать изменение их мощностей между скважинами и возможное направление распространения с учетом их генетической природы.

Выявленные закономерности могут быть использованы для эталонирования данных ГИС по скважинам при построении емко- стно-фильтрационных моделей резервуаров УВ, что позволит более конкретно и надежно решать задачи оптимального их разбуривания и последующей эксплуатации.

Рис. 66. Схема распространения песчаников верхней части бобриковского горизонта (III мезоциклита) на Шатовской площади: 1 – зона отсутствия песчаников; 2 – изопахиты; 3 – предполагаемое направление распространения песчаного материала; 4 – скважина (в числителе – номер, в знаменателе – мощность песчаника)

189

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

9.3. Литолого-стратиграфическое расчленение соленосных толщ нефтяных месторождений Соликамской депрессии по данным ГИС

Задача литологического расчленения разреза надсолевой, соляной и подсолевой толщи Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) на участках нефтяных месторождений Соликамской депрессии с целью уточнения геологического строения, промышленной оценки калийной залежи и для проведения технологического контроля за надежностью изоляции калийной залежи от воздействия надсолевых и подсолевых вод в нефтяных скважинах является весьма актуальной с учетом уникальности сырьевой базы калийных, магниевых и натриевых солей для химических производств различного назначения и наличия значительных запасов углеводородного сырья.

На Уньвинском нефтяном месторождении, находящемся в южной части ВКМКС, продуктивные соленосные и нефтеносные отложения вскрыты сетью разведочных и эксплуатационных скважин, в каждой из которых проведены промыслово-геофизические исследования. Однако лишь в незначительной части этих скважин отбирался керн и производился химический анализ промышленных пластов калийных солей. Относительно полное представление о петрофизическом составе горных пород и условиях их залегания практически всегда опирается на данные геофизических исследований скважин (ГИС), которые являются единственной непрерывной основой при построении литолого-стратиграфической колонки.

Установлено, что вещественный состав пластов горных пород хорошо устанавливается по конфигурации кривых ГИС [52] с привлечением сведений по керну, шламу и результатам палинологических исследований. Для разных типов разреза важен выбор наиболее оптимального комплекса ГИС, позволяющего оценить петрофизические и физические параметры горных пород.

В разрезе изучаемых скважин (см. пример литолого-страти- графического разреза в табл. 3) выделяются (сверху вниз):

1. Надсолевая толща мощностью до 180–320 м представлена четвертичными образованиями и нижележащими отложениями

190

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

шешминского и соликамского горизонтов уфимского яруса верхней перми.

2.Соляная толща мощностью 340–400 м стратиграфически приурочена к верхней части иренского горизонта.

3.Подсолевая толща мощностью 220–290 м приурочена к нижней части иренского горизонта кунгурского яруса.

Соликамский горизонт P2 uf sl надсолевой толщи представлен

вверхней части терригенно-карбонатными породами, а ниже со- ляно-мергельными породами, непосредственно перекрывающими кунгурские соляные отложения.

Отложения соликамского горизонта стратиграфически вверх по разрезу сменяются пестроцветной серией пород шешминского

горизонта P2 uf ss мощностью до 150 м.

Соликамский горизонт P2 uf sl надсолевой толщи представлен в верхней части терригенно-карбонатными породами, а ниже соляно-мергельными породами, непосредственно перекрывающими кунгурские соляные отложения. Отложения соликамского горизонта стратиграфически вверх по разрезу сменяются пестро-

цветной серией пород шешминского горизонта P2 uf ss мощностью до 150 м.

Соляная толща представлена покровной каменной солью мощностью 18–20 м, калийными солями мощностью до 80 м и подстилающей их мощной пачкой (до 350 м) каменной соли.

Основание подсолевого комплекса пород кунгурского яруса выполняют сульфатно-карбонатные отложения филипповского гори-

зонта P1kg fl, представленные чередованием ангидритовых и карбонатных пачек мощностью 100–140 м. Выше залегает глинисто-ангид-

ритовая толща иренского горизонта P1kg ir мощностью 170–265 м, сложенная преимущественно чередующимися по разрезу пластами ангидритов, доломитов, каменной соли, глинами и мергелями.

Основание подсолевого комплекса пород кунгурского яруса выполняют сульфатно-карбонатные отложения филипповского

горизонта P1kg fl, представленные чередованием ангидритовых и карбонатных пачек мощностью 100–140 м.

191

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Т а б л и ц а 3

Литолого-стратиграфический разрез пермского соленосного комплекса по скв. 478 Уньвинского месторождения

Страти- |

|

|

Мощ- |

|

графический |

Толща |

Пачка |

ность, |

Литологический состав |

индекс |

|

|

м |

|

Q |

Над- |

|

12 |

Суглинки желтовато-серые, глина бурая |

P2uf svsv |

солевая |

Пестро- |

21 |

Переслаивание песчаников, глин, алевро- |

|

|

цветная |

|

литов |

P2uf sl2 |

|

Терригенно- |

114 |

В верхней части – переслаивание известня- |

|

|

карбонатная |

|

ков, песчаников и глин, в нижней – извест- |

|

|

|

|

няки глинистые с прослоями мергелей |

P2uf sl1 |

|

Соляно- |

97 |

Мергели серые, сульфатизированные |

|

|

мергельная |

|

с включениями гипса и ангидрита, в подош- |

|

|

|

|

ве – 16-метровое переслаивание пластов |

|

|

|

|

каменной соли и глины |

P1kg ir7 |

Соляная |

Покровная |

20 |

Каменная соль |

|

|

каменная |

|

|

|

|

соль |

|

|

|

|

Сильвинито- |

49 |

Переслаиваниепластовкарналлитамощно- |

|

|

карналлито- |

|

стьюот1 до7 мспрослоямикаменнойсоли |

|

|

вая |

|

иглины, внижнейчасти всоставекарналли- |

|

|

|

|

товыхпластоввстреченыпрослоипестрого |

|

|

|

|

сильвинита |

|

|

Сильвини- |

24 |

Переслаивание пластов красного сильвини- |

|

|

товая |

|

та мощностью 1,2–6 м с прослоями камен- |

|

|

|

|

ной соли и глины, в кровле пачки – пласт |

|

|

|

|

полосчатого сильвинита |

|

|

Подстилаю- |

294 |

Мелко-, среднеикрупнозернистаякаменная |

|

|

щая камен- |

|

сольслоистогостроения, в22 моткровли |

|

|

ная соль |

|

залегаетпластмаркирующейглины(1,5 м), |

|

|

|

|

внижнейчастипачки– трипластамергеля |

|

|

|

|

мощностью1–7 м |

P1kg ir6 |

Подсоле- |

Тюйская |

68 |

Глина доломитовая с редкими прослоями |

|

вая |

|

|

доломита |

P1kg ir5 |

(глинсто- |

Демидков- |

63 |

Переслаивание пластов ангидрита |

|

ангидрито- |

ская |

|

с глиной доломитовой |

P1kg ir4 |

вая) |

Елкинская |

22 |

Глина доломитовая с редкими маломощны- |

|

|

|

|

ми (до 1м) прослоями песчаника |

P1kg ir3 |

|

Шалашнин- |

10 |

Ангидрит с глинистыми прослоями |

|

|

ская |

|

|

192

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

|

|

|

|

О к о н ч а н и е т а б л . 3 |

|

|

|

|

|

Страти- |

|

|

Мощ- |

|

графический |

Толща |

Пачка |

ность, |

Литологический состав |

индекс |

|

|

м |

|

P1kg ir2 |

|

Неволинская |

27 |

Глина доломитовая с редкими маломощ- |

|

|

|

|

ными (до 1 м) прослоями песчаника |

P1kg ir1 |

|

Ледяно- |

61 |

Ангидрит с прослоями глины и доломита, |

|

|

пещерская |

|

в 8 м от подошвы – пласт каменной соли |

|

|

|

|

мощностью 36 м |

P1kg fl |

Сульфатно- |

Карбонатная |

39 |

Известняк с прослоями доломита, |

|

карбонат- |

|

|

в основании – мергели темно-серые мощ- |

|

ная |

|

|

ностью 9 м |

|

|

Сульфатная |

31 |

Ангидрит голубовато-серый |

Выше залегает глинисто-ангидритовая толща иренского горизонта P1kg ir мощностью 170–265 м, сложенная преимущественно чередующимися по разрезу пластами ангидритов, доломитов, каменной соли, глинами и мергелями [57, 87].

Для исследования был выбран представляющий наибольший интерес интервал разреза, охватывающий нижнюю часть уфимского яруса, представленную соляно-мергельными породами, и часть соляной толщи, включающей в себя покровную каменную соль, толщу калийных солей и верхние пласты подстилающей каменной соли общей мощностью 150–160 м.

Для литолого-стратиграфического расчленения соленосных отложений использовались методы электрорадиоактивного каротажа: гамма-каротаж (ГК), нейтронный гамма-каротаж (НГК) и стандарт-

ный электрокаротаж 2-метровым зондом А2..0М0.5N (см. рис. 52). Такой набор ГИС позволяет существенно повысить однозначность

интерпретации [53, 57].

Терригенные породы по электрорадиометрическим характеристикам аномально отличаются от подстилающих их пород соляного комплекса. Против песчаных пластов показания ГК не превышают 3 мкР/час, НГК – 1,2–1,6 у. е., кажущихся сопротивлений КС – до 120 Ом м. Глинистые породы характеризуются высокими (до 10 мкР/час) показаниями ГК, низкими показаниями

193

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

НГК (1,4–2,5 у. е.) и КС (5–17 Ом м). Пласты соляных пород уверенно выделяются по каротажным диаграммам ГК и НГК, что проиллюстрировано в табл. 4. Для пластов каменной соли характерны высокие (до 8 у. е.) показания НГК, невысокие показания ГК (1,0–2,3 мкР/ч) и повышенные (до 50 Ом м и более) значения КС. Калийные соли характеризуются аномально высокими (до 30 мкР/час) показаниямиГКиповышенными(4–5 у. е.) значениямиНГК.

Калийно-магниевые соли, представленные карналлитом мощностью от 1 до 4 м, характерны для верхней части калийной залежи. Значения ГК, НГК и КС(ρк) для карналлитов аналогичны значениям для глинистых пород, однако значения ГК характеризуются вдвое более высокими показаниями, чем глины, и составляют

11–18 мкР/ч.

Собственно калийные соли представлены сильвинитом. В состав сильвинита входят КСl (10–40 %), NaCl (60–90 %), MgCl (0,1–2,0 %), KBr (0,4–2,0 %), CaSO4 (0–0,5 %) и воднонерастворимый остаток

(0,5–5 %). Наиболее обогащенные хлористым калием пласты полосчатого и красного сильвинита залегают в нижней части калийной залежи, чередуясь с пластами каменной соли и глины, тогда как более бедные по содержанию KСl пласты пестрого сильвинита залегают выше. Радиоактивность сильвинита и карналлита обусловлена в основном содержанием радиоактивного изотопа калия К40, и поэтому для полосчатого и красного сильвинита характерны высокие значения ГК (15–30 мкР/ч), высокие значения НГК, сопоставимые со значениями для каменной соли (3,3–5,2 у. е.) и высокое удельное сопротивление ρк (30–45 Ом м). Для пестрого же сильвинита значения ГК составляют 9,0–15,7 мкР/ч, значения НГК колеблются в пределах 2,9–4,5 у. е., являясь относительно повышенными и не столь высокими, как в случае с полосчатым и красным сильвинитом.

Минимальные значения ГК и НГК характерны для гипса, прослои и включения которого встречаются в зонах выщелачивания соляных пород под воздействием водных флюидов: значения для гипса по ГК составляют 1,5–1,7 мкР/ч, по НГК – 1,2– 1,5 у. е.

194