где Jγ пл, Jγ max, Jγ min

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

С учетом поправочных коэффициентов относительная амплитуда ПС (Апс) рассчитывается по формуле

Aпс =Uпс.пл 1 1 , Uпс.оп kh kн

где Uпс.пл – аномалия ПС против исследуемого пласта; Uпс.оп – аномалия ПС против опорного горизонта; kh и kн – поправочные коэффициенты на мощность и нефтенасыщенность.

Uпс можно брать в милливольтах, сантиметрах, клеточках диаграммной бумаги и в других единицах. Для водонасыщенных коллекторов поправка kн не вводится. Обычно ПС Kп определяется лишь в том случае, когда ρс больше 0,3 Ом м. Если мощность нефтенасыщенного пласта больше 3 м, то обязательно определяется величина ρп, если меньше 3 м, то вводят поправку kн = 0,98.

Для определения пористости коллекторов ПС строится зависимость Апс = f (Kп) с использованием значения Kп, определенного по керну изучаемого месторождения, или зависимостей, характерных для соседних, более изученных месторождений.

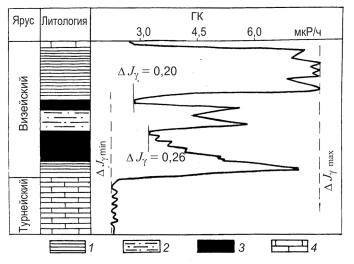

Определение Kп по ГК. Для исключения влияния источника нейтронов в канале НГК, конструктивных особенностей измерительной аппаратуры, а также фона и скважинных условий на показания ГК используются относительное значение гамма-активности пластов-коллекторов – двойной разностный параметр ∆Jγ. В качестве опорных пластов обычно принимаются, например, плотные известняки турнейского яруса с минимальными значениями ГК (Jγ min) и глины тульского горизонта с максимальными значениями ГК (Jγ max) (рис. 62).

Параметр ∆Jγ рассчитывается по формуле

|

∆Jγ = |

(Jγ пл −Jγ min ) ±δJγ |

, |

|

Jγ max −Jγ min |

|

|

|

– значение интенсивности естественной радиоактивности по ГК соответственно против пласта-коллектора, глин, плотных известняков; δJγ – поправка, учитывающая изменения

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

регистрируемой интенсивности γ-излучения в зависимости от скорости движения прибора V, постоянной времени интегрирующей ячейки ∆t и толщины пласта h. Поправки вводятся для пластов малой мощности согласно формуле h ≥ 4Vt / 3600.

Для определения Kп по ГК используют зависимость ∆Jγ = f (Kп) для изучаемого месторождения.

Рис. 62. Расчет ∆Jγ по диаграмме ГК: 1 – глина, 2 – алевролит, 3 – коллектор, 4 – известняк

Определение пористости карбонатных пород. Пористость пластов-коллекторов в карбонатных отложениях чаще всего определяется по диаграммам НГК способом двух опорных горизонтов и по ННК-Т по кривой объемного влагосодержания W. В первом случае в качестве опорных горизонтов принимаются показания НГК против плотных карбонатных пород (непроницаемых известняков и доломитов) интенсивностью Jnγ плот, например против известняков башкирского и турнейского ярусов, и показания НГК против глинистых пород интенсивностью Jnγ глин, например против

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

глинистых пород верейского и тульского горизонтов. Пористость определяется обычно для проницаемых прослоев (показания Jnγ пл) с h = 1 м, для которых не требуется введения поправок на инерционность аппаратуры при расчете разностного параметра ∆Jnγ. В принципе, для пластов малой мощности (h ≤ 3V/3600) может быть введена поправка на инерционность аппаратуры.

Для получения значения ∆Jnγ используют формулу

∆Jnγ = (Jnγ пл – Jnγ глин)/(Jnγ плот – Jnγ глин).

Во все эти величины вводятся поправки на глинистость с кривой ГК:

Jnγ пл = Jnγ пл – k Jγ пл; Jnγ плот = Jnγ max – k Jγ min; Jnγ глин = Jnγ min – k Jγ max,

где Jnγ пл и Jγ пл – текущие показания НГК и ГК против интерпретируемого пласта-коллектора; Jnγ max – максимальные показания НГК против плотных пород; Jnγ min – минимальные показания НГК против глин; Jγ max – максимальные показания ГК против глин; Jγ min – минимальные показания ГК против плотных пород, k – аппаратурный коэффициент.

При использовании радиокаротажной аппаратуры с ламповыми счетчиками (ВС) k = 0,625, со сцинтилляционными счетчиками k = 0,3 (аппаратура ДРСТ-1) или k = 0,2 (аппаратура ДРСТ-3).

Полная формула определения ∆Jnγ (с поправками) имеет вид

∆ = (Jnγ пл −kJγ пл ) −(Jnγ min −kJγ max ) Jnγ (Jnγ max −kJγ min ) −(Jnγ min −kJγ max ) .

Все значения Jnγ и Jγ переводятся в имп/мин согласно коэффициенту перехода, выдаваемому для каждой скважины. При оперативном расчете ∆Jnγ по вышеприведенной формуле показания Jγ пл обычно заменяют на фоновые значения Jγ min. Для определения Kп по НГК используют зависимость ∆Jnγ = f (Kп), построенную для изучаемого месторождения.

При определении Kп по диаграммам ННК-Т используются методические указания по определению пористости по данным радиока-

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ротажа, выполненным аппаратурой РКС-3. При этом интерпретируют не саму кривую ННК-Т, а кривую водородосодержания W.

Определение нефтенасыщенности коллекторов. Определе-

ние коэффициента нефтенасыщенности Kн по данным ГИС как для терригенных, так и карбонатных пластов-коллекторов чаще всего проводится по данным электрометрии следующим образом:

По величине пористости нефтенасыщенного прослоя определяется значение параметра пористости по зависимости Рп = f (Kп), полученной по керновым данным в лаборатории физики нефтяного пласта (см. рис. 10). Далее по известному значению удельного сопротивления пластовой воды ρв рассчитывается удельное сопротивление прослоя ρвп при условии его 100%-ного водонасыщения: ρв = Рп ρп, где ρв – удельное сопротивление пластовой воды, равное 0,045 Ом м для Пермского Прикамья.

По удельному сопротивлению нефтенасыщенного прослоя ρнп (определенному по кривым сопротивления БКЗ или БК) и по значению ρвп рассчитывается параметр насыщения этого про-

слоя: Рн = ρнп / ρвп.

По зависимости Рн = f(Kо.в), полученной в лаборатории физики нефтяного пласта, определяется коэффициент нефтенасыщенности Kн = 1 – Kо.в проницаемого прослоя (см. рис. 11).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РЕШЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ ГИС

ГЛАВА 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС ДЛЯ РЕШЕНИЯ РЯДА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Материалы геофизических исследований скважин являются исходными для изучения геологического строения залежи, месторождения и региона в целом, а также для подсчета запасов и проектирования рациональной системы разработки нефтегазовой залежи. Геофизические данные служат для литологического расчленения разрезов скважин, выделения продуктивных пластов и оценки их коллекторских свойств. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений включает комплекс геофизических исследований

вдействующих скважинах, размещенных в пределах эксплуатируемой залежи для изучения процесса вытеснения нефти в пласте и закономерностей перемещения водонефтяного и газожидкостного контактов. ГИС в настоящее время являются неотъемлемой частью геологических, буровых и эксплуатационных работ, проводимых при разведке и разработке нефтегазовых месторождений.

Нефтегазовая геология в некоторых отношениях проще рудной геологии, что обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, многие прикладные нефтегазогеологические задачи могут решаться на основе разделения горных пород на очень небольшое количество классов (в пределе – на коллекторы и неколлекторы), в то время как

влюбой сколько-нибудь адекватной действительности модели рудной залежи приходится различать не менее 10–15 типов пород и руд. Во-вторых, все поверхности, ограничивающие рудную залежь, имеют сложные формы, характеризующиеся существенной изменчивостью высотных отметок, направлений и углов падения, а среди поверхностей, ограничивающих нефтяные и газовые залежи, есть

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

поверхности газоводяных, водонефтяных и газонефтяных контактов, во многих случаях являющиеся практически плоскими и к тому же субгоризонтальными. Именно в силу своей относительной простоты нефтегазовая геология может выходить на правильные заключения, опираясь не столько на изучение керна, которого всегда мало, сколько на материалы ГИС [31, 34, 61]. Однако перед геологаминефтяниками постоянно стоит одна трудноразрешимая проблема, практически неизвестная геологам-рудникам. Это проблема изучения гидродинамической связности геологических тел (внутриобъектной и межобъектной, латеральной и вертикальной), прослеживаемой на самых различных иерархических уровнях – от уровня штуфа до уровня осадочного чехла, к примеру, всей ВосточноЕвропейской платформы и ее обрамления.

Для решения этой проблемы нефтегазовая геология располагает такими источниками информации, как разнообразные геофизические и гидродинамические исследования скважин, богатые материалы разведочной геофизики, данные по истории разработки конкретных залежей, специальные методы прямого изучения гидродинамической связности продуктивных пластов. Понятно, что методики использования при изучении ГСГТ информации, поступающей из этих источников, целесообразно вырабатывать в рамках нефтяной и газовой геологии.

Проблема изучения гидродинамической связности геологических тел относится к числу важнейших направлений исследований, выполняемых в рамках геологии нефтяных и газовых месторождений. Решение вышеизложенных задач поможет изменить ситуацию в желаемом направлении, будет способствовать интеграции исследований, методическим, алгоритмическим и программным разработкам, осуществляемых геологами, геофизиками

иразработчиками углеводородных залежей, а сама интеграция приведет к ускоренному развитию методик, технических средств

иприемов, логико-математического аппарата, алгоритмического

ипрограммного обеспечения, используемых при изучении гидродинамической связности конкретных геологических тел.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

9.1. Сущность и практическая значимость геологических наук при изучении месторождений полезных ископаемых

Геология до середины XIX в. развивалась как наука, призванная обеспечивать поиски, разведку и отчасти разработку месторождений твердых полезных ископаемых [3, 6, 39, 61]. Задачи, которые

внастоящее время определяются как гидрогеологические, инженер- но-геологические и как задачи, связанные с поисками, разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, решались изначально преимущественно на основе приобретаемого опыта. Так, вода большей частью вообще не включалась в перечень полезных ископаемых, а при выборе мест для строительства особой нужды

виспользовании территорий с грунтами сомнительной устойчивости не было. Добыча же углеводородов велась в крайне малых масштабах с применением кустарных методов. С прагматических позиций вопросы движения флюидов в земных недрах большого интереса со стороны геологов не вызывали.

Ивсе же эти задачи не могли не возникнуть перед исследователями, когда с середины XIX в. в процессе дифференциации от геологии отпочковался ряд самостоятельных геологических дисциплин. Так, в это время в геологии и ряде других отраслей естествознания возникают научные направления, заложившие в совокупности основы гидрогеологии – науки о подземных водах. Эмпирические знания о подземных водах накапливались со времен далекой древности, что было обусловлено неуклонно растущими практическими потребностями человека (водоснабжение, борьба с притоком воды в горных выработках и т. д.). По мере развития геологии, начиная с начала XIX в., все полнее выяснялась роль подземной воды в процессах, изучаемых этой наукой (оползни, карст, гидратация и др.). По мере развития буровой техники объектом познания становятся все более глубокие подземные воды.

Гидрогеология является наукой о подземной гидросфере, изучающей ее эволюцию, составные компоненты, протекающие в ней процессы, влияние на подземную гидросферу других оболочек Земли, закономерности пространственного распределения скоплений

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

подземных вод, ресурсы, свойства, состав, режим подземных вод в связи с решением строительных, мелиоративных, экологических, поисковых, промышленных и других задач [44, 62, 74]. Нахождение воды в недрах Земли подчинено геологическому строению территорий. Пласты проницаемых горных пород образуют водоносные горизонты, по зонам тектонических нарушений вода может перетекать из одного водоносного горизонта в другой. Изучение факторов взаимодействия водоносных горизонтов на разных глубинах залегания, областей питания и разгрузки (поверхностные и подземные водоемы, скважины, колодцы) и определение границ взаимодействия являются одними из основных проблем современной гидрогеологии. В свою очередь, собственно гидрогеология как наука разделилась на ряд направлений.

Динамика подземных вод решает задачи, связанные с перемещением подземных вод между различными геологическими объектами и различными формами движения данных вод – фильтрацией, конвекцией, диффузией и др. [79, 91]. Следует отметить, что от всяких других вод Земли подземные отличаются тем, что тесно связаны с горными породами и минералами, слагающими эти горные породы – т. е. вода находится в почвах и горных породах земной коры в любых физических состояниях, включая и химически связанное [14, 16, 44]. Динамика подземных вод опирается на так называемую теорию фильтрации, которая базируется на представлении о сплошном потоке подземных вод. Но в рамках многих современных усложненных задач, решаемых гидрогеологами, выясняется, что применение понятия «сплошной поток» некорректно ввиду того, что реальный поток зависит от структуры порово-трещинного пространства вмещающих пород, что раньше не учитывалось.

Региональная гидрогеология изучает формирование подзем-

ных вод и пространственно-временные особенности размещения воды в недрах Земли. Предметами изучения региональной геологии являются крупные геологические тела – тектонические блоки земной коры (например, Восточно-Европейская равнина и др.), в которых выделяется ряд крупных гидрогеологических комплексов. Основны-

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ми задачами, решаемыми региональной гидрогеологией, являются пространственная задача, связанная с геологическими телами, и временная, связанная со стратиграфическим расчленением геологических тел и с геохронологией самой воды (время появления ее в геологическом теле и время, когда она покидает его по какимлибо причинам). Становление и развитие региональной гидрогеологии проходило на основе геологической съемки, что и привело к возникновению картографии подземных вод. По мере накопления фактического материала в первой половине XX в. было сформулировано представление о зональности распределения грунтовых вод. С 30–40-х гг., с началом бурения все более глубоких скважин, очень актуальной становится проблема вертикальной гидрогеохимической

игидродинамической зональности подземных вод.

Ксередине XX в. в изучении и решении проблемы зональности подземных вод выделилось несколько основных направлений

[62, 74]:

–изучение условий, при которых закономерности вертикальной зональности (динамика, геотермика) начинают преобладать и нивелировать влияние горизонтальной зональности и ландшафтности;

–исследование изменения зональности грунтовых вод в зависимости от климата и других условий, эволюционирующих в ходе геологического времени;

–решение большого комплекса вопросов выявления закономерностей вертикальной гидрохимической и гидродинамической зональности;

–исследование развития вертикальной зональности в геологическом времени и зависимость ее от вертикальных движений земной коры.

Одним из самых распространенных в наши дни подходов к решению гидрогеологических задач в свете ГСГТ является геофильтрационная схематизация разреза, которая основана на выделении некоторых геологических тел (систем), внутренняя гидравлическая связность которых существенно теснее их связности с окружающими телами. Именно выделение упомянутых тел представляет

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

наибольшую проблему при изучении динамики подземных вод (и в частности при исследовании нефтегазоносных залежей). Ввиду недостаточного количества информации весьма проблематично осуществить переход от дискретных данных к объемной (площадной) модели изучаемого геологического тела. Поэтому при недостатке единичных фильтрационных определений в разрезе скважин удовлетворительная экстраинтерполяция фактических данных может быть обеспечена только на основе выявления пространственных закономерностей изменения свойств разреза при использовании результатов интерпретации материалов ГИС [23, 58, 67].

Инженерной геологией – одним из наиболее важных практических приложений гидрогеологических знаний – изучаются пространственные изменения свойств разреза на более низком иерархическом уровне. Предметом изучения инженерной геологии [38, 39] являются горные породы, почвы, используемые в качестве оснований различных сооружений. Накопление практического опыта началось с момента создания мощных строительных сооружений (храмы, гробни- цы-пирамиды, амфитеатры, акведуки и др.). Развитие сети инфраструктур, строительство дорог, гидротехнических, промышленных сооружений, связанное с развитием новых социально-экономических отношений в начале XIX в., дало мощный толчок для развития инже- нерно-геологического направления в геологии.

Большое внимание в инженерной геологии уделяется изучению динамики геологических процессов под влиянием технических (сооружения) и естественных факторов (карстовые явления и др.), выявлению законов, управляющих этой динамикой. С накоплением необходимого количества фактического материала в 1930-х годах ученые приступили к разработке двух проблем – составления инженерно-геологических карт и методов определения основных физико-механических свойств пород. Была разработана инженерно-генетическая классификация горных пород, являющаяся основой для составления карт и профилей.

Состав, химические и физические свойства грунтов и почв неразрывно связаны с распространением воды. Физическое состояние,