vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

8.3. Определение пористости и нефтенасыщенности коллекторов по данным ГИС

Определение пористости терригенных пород. В настоящее время коэффициенты пористости Kп определяются, в основном, по следующим геофизическим методам:

–по удельному сопротивлению;

–по сопротивлению зоны проникновения;

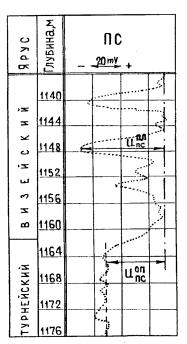

–по абсолютным значениям аномалии ПС;

–по относительным значениям аномалии ПС (Апс );

–по показаниям гамма-каротажа ГК.

В некоторых случаях пористость определяют по скорости распространения упругих продольных волн (АК), по показаниям плотностного гамма-каротажа (ГГК), по плотности нейтронов (ННК), по показаниям искусственного электромагнитного поля (ЯМК) и др., т. к. обычно эти методы ГИС проводятся в единичных скважинах изучаемых месторождений [9, 18, 42].

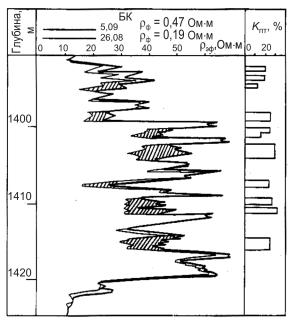

Применение двух первых основных методов ограничено, т. к. зависимость между параметром пористости Рп (относительным сопротивлением) и коэффициентом пористости Kп получают в результате экспериментальных исследований и в терригенных отложениях с высоким содержанием глинистого материала. Величина Рп существенно зависит от минерализации пластовой воды, что приводит к значительным ошибкам при определении Kп.

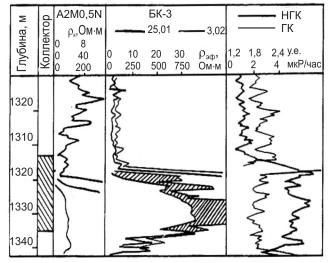

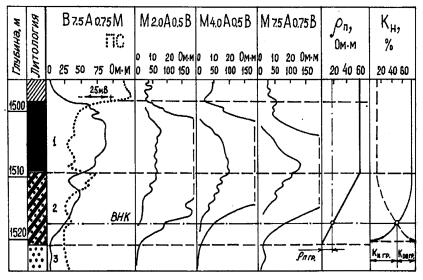

Из двух методов определения Kп по диаграммам ПС предпочтения заслуживает метод относительных значений аномалий ПС (Апс), поскольку при использовании метода абсолютных значений ПС не удается избежать влияния погрешностей в установке масштаба записи кривых ПС и в замерах удельного сопротивления бурового раствора. В основе метода определения пористости по ГК лежат корреляционные связи между пористостью терригенных пород

иглинистостью Kп = f (Сгл) с одной стороны, и между глинистостью

иестественной радиоактивностью горных пород ∆Iγ = f (Сгл) – с другой [9, 41]. Наиболее широко используется методы определения Kп по относительным показаниям ПС и ГК.