vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

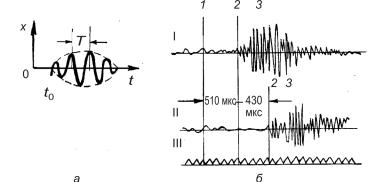

При снятии внешнего магнитного поля из-за беспорядочного теплового движения атомов и молекул вещества происходит разрушение приобретенной ядерной намагниченности. Если это происходит

вприсутствии остаточного магнитного поля, например поля Земли, ядра стремясь перемещаться вдоль этого поля, прецессируя вокруг него, подобно волчку, в поле силы тяжести, с частотой около 2 кГц (частотой Лармора), обусловленной напряженностью магнитного

поля Земли (Нз ≈ 40 А/м) и гиромагнитными свойствами ядер. Частота прецессии (ларморова частота) пропорциональна ги-

ромагнитному отношению γгир (отношению магнитного момента процессирующих ядер к их моменту количества движения – механическому моменту) и напряженности магнитного поля.

Среди породообразующих элементов эффект ядерного магнетизма наиболее сильно выражен у водорода, поскольку ядрам атомов водорода свойственно наибольшее значение гиромагнитного отношения. Благодаря этому их присутствие удается установить

вусловиях скважины. Ядерный магнетизм всех других элементов слишком мал, чтобы его можно было использовать для изучения разрезов скважины. При исследовании горных пород можно учитывать только ядерную намагниченность протонов.

ЯМК основан на регистрации эффектов свободной прецессии ядер водорода. Аппаратура ЯМК позволяет одновременно автоматически регистрировать две или три каротажные кривые изменения с глубиной амплитуд сигнала свободной прецессии при фиксирован-

ном времени t1, t2 и t3 и постоянных значениях tпол и tост. По этим данным оценивается (или непосредственно регистрируется при исполь-

зовании счетно-решающего устройства) величина V0, приведенная к моменту выключения поляризующего тока (рис. 46).

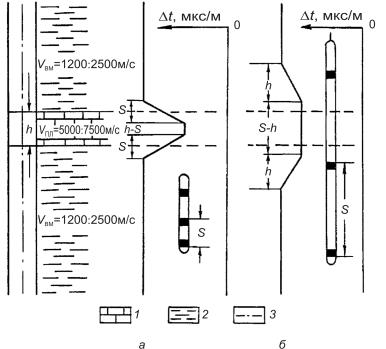

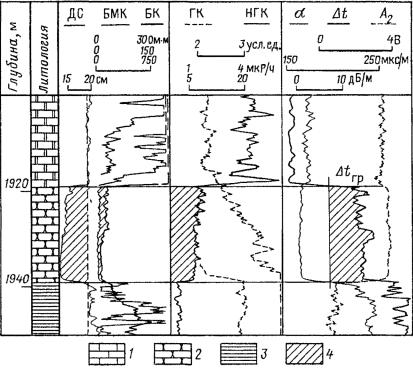

Интерпретация диаграмм ЯМК заключается в определении величин измеряемого сигнала свободной прецессии (ССП) и времени продольной релаксации Т1. Время поперечной релаксации Т2, будучи искажено неоднородностью поля Земли, для изучения разрезов скважин не используется. На основании интерпретации диаграмм ЯМК возможно решение следующих основных задач: выделение коллекторов и оценка их коллекторских свойств; оценка характера насыщения коллектора и перспективы получения нефти, газа или воды из пласта.