Тонкослоистые пласты

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Внедрение машинной обработки данных ГИС позволило оперативно решать большое количество геологических задач: расчленение

икорреляция разрезов скважин, построение всевозможных прогнозных карт, определение количественных геопараметров и т. п. (Н. Н. СохрановиА. Е. Кулинкович, 1966; А. И. Волков, 1980; Ш. А. Губерман, 1987; М. М. Элланский, 1978 и др.).

Результаты указанных работ, раскрывающих возможности методов ГИС и методики их интерпретации, а также личные публикации авторовбылиучтеныприсоставлениинастоящегоучебногопособия.

Внастоящей работе также обобщены и систематизированы наиболее известные методы интерпретации данных ГИС на ЭВМ

идана их краткая характеристика. Приведено описание алгоритмов и программ машинной интерпретации промыслово-геофизи- ческих материалов, разработанных при непосредственном участии авторов.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ВВЕДЕНИЕ

В нефтяной и газовой промышленности бурение скважин производят не только для поисков и разведки месторождений углеводородного сырья, но и для их разработки. В целях изучения геологического разреза скважин, их технического состояния и контроля за режимом разработки месторождений в них проводятся геофизические исследования скважин (ГИС). Комплекс ГИС, проводимый в скважине, называется промысловой геофизикой.

Изучение геологического разреза скважины по геофизическим данным заключается в определении последовательности и глубины залегания пластов горных пород, их литолого-петрографических и коллекторских свойств, содержания в них полезных ископаемых и оценке степени их насыщения нефтью, газом или водой. По данным ГИС определяются количественные параметры, необходимые для подсчета запасов нефти и газа:

–эффективная мощность коллектора;

–положение водонефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) контактов;

–коэффициент пористости Kп продуктивных пластов;

–коэффициент нефтегазонасыщения Kнг коллекторов;

–коэффициент вытеснения нефти Kвыт и др.

Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений включает в себя комплекс геофизических исследований в действующих скважинах, размещенных в пределах эксплуатируемой залежи. При проектировании и контроле разработки нефтегазовых месторождений методами ГИС решаются следующие задачи:

– исследование процесса вытеснения нефти и газа в пластахколлекторах (в том числе определение начального положения

инаблюдение за перемещением ВНК и ГЖК контактов);

–изучение эксплуатационных характеристик пластов (в том числе проницаемости и глинистости);

–установление состава флюидов в стволе скважины;

–изучение технического состояния скважин (в том числе оценка качества цементирования обсадных колонн и выявление мест затрубной циркуляции флюидов и т. п.).

6

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Изучение технического состояния скважин производится на всех этапах их действия: бурения, перед вводом в эксплуатацию,

впроцессе эксплуатации. Во время бурения инклинометром определяют искривление ствола скважины, каверномером – ее диаметр, резистивиметром и электрическим термометром – места поступления жидкости из пласта в скважину и поглощения промывочной жидкости. Перед вводом скважины в эксплуатацию проводится изучение технического состояния колонны на герметичность и качество цементирования. В эксплуатационных скважинах контроль их технического состояния заключается в выявлении мест нарушения герметичности цементного кольца, нарушений сцепления цемента с колонной и породой, вызывающих возникновение затрубной циркуляции жидкости.

КГИС также принято относить прострелочно-взрывные работы, опробование пластов приборами на кабеле, отбор керна боковыми грунтоносами, перфорацию колонн при вскрытии пластов, обсаженных трубами, торпедирование. Связь этих работ с геофизическими исследованиями определяется тем, что для их выполнения применяется то же оборудование, что и при ГИС. В эксплуатационных и нагнетательных скважинах с открытым забоем с помощью пороховых генераторов давления и торпедирования производят разрыв пласта и тем самым повышают их отдачу или приемистость. Поэтому ГИС

внастоящее время являются неотъемлемой частью геологических, буровых и эксплуатационных работ, проводимых при разведке и разработке нефтегазовых месторождений.

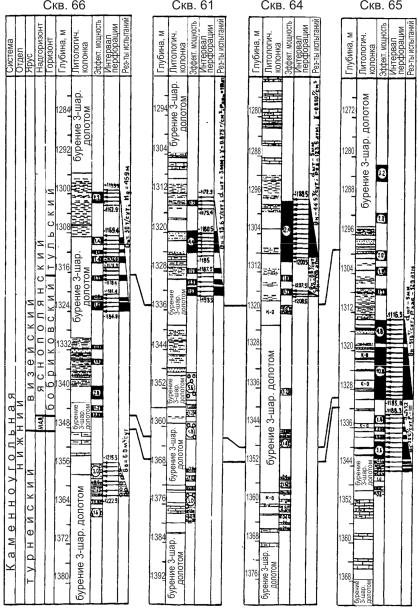

Изучение разреза возможно производить путем отбора керна. Однако керн не всегда удается извлечь из нужного интервала (неполный вынос керна) [30, 52], а при его отборе и выносе на поверхность свойства породы и насыщающей ее жидкости заметно изменяются, поэтому результаты анализа керна и шлама не дают полного представления о геологическом разрезе (рис. 1). Вместе с тем некоторые физи- ко-химические свойства пород (электропроводность, электрохимическая активность, радиоактивность, температуропроводность, упругость идр.) поддаютсяизучениюнепосредственновскважиневусловияхих

7

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 1. Пример фрагментарного описания разрезов скважин по промыслово-геологическим данным (керн, испытания пластов)

8

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

естественного залегания путем проведения в ней соответствующих геофизических исследований. Такие исследования, заменяющие частично или полностью отбор керна, названы каротажем. Их результаты изображаются в виде диаграммы изменения физических свойств пород вдоль скважин – каротажных диаграмм. Отбор керна осуществляется

восновном на первых разведочных скважинах изучаемого месторождения и доводится до оптимального минимума, а в тех случаях, когда разрез месторождения хорошо изучен, бурение, как правило, ведется без отбора керна. Однако полный отказ от отбора керна нецелесообразен, т. к. данные о пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности и других свойствах горных пород, полученных при анализе керна, являются исходными для обоснования количественной геологической интерпретацииданныхГИС.

Поэтому результаты комплексного анализа керновых данных и материалов геофизических и гидродинамических исследований являются надежной основой эффективного использования промысловой геофизики для подсчета запасов и разработки месторождений.

Взависимости от изучаемых свойств горных пород известны следующие виды каротажа: электрический, радиоактивный, термический, акустический и др.

Итак, результаты каротажа дают возможность сделать геологическое описание разреза скважины, они являются исходными для изучения геологического строения всего месторождения и региона

вцелом, а также для подсчета запасов и проектирования рациональной системы разработки нефтегазовой залежи. Поэтому данные ГИС являются в настоящее время основными и служат для оценки коллекторских свойств пород и степени их насыщения нефтью, газом или водой.

Данное учебное пособие по дисциплине «Геофизические исследования скважин» подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и предназначено для студентов геологических специальностей вузов. Для успешного освоения учебного материала дисциплины студенты должны обладать знаниями, умениями и практическими навыками по дис-

9

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

циплинам «Литология», «Петрофизика», «Геология нефти и газа», «Бурение нефтяных скважин», «Физика пласта».

Пособие содержит цели, задачи, структурированное содержание дисциплины, рекомендуемую основную и дополнительную литературу, вопросы для проверки знаний при самостоятельной подготовке студентов, а также методические рекомендации с учетом использования информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения дисциплины. Освоение данной дисциплины позволяет обучающимся студентам углубить и закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки по обработке данных ГИС.

Настоящая работа состоит из шести частей и 16 глав.

Впервой части (главы 1–2) изложены основы петрофизики горных пород. Приведены сведения о коллекторских, электрических, радиоактивных, акустических и других свойствах горных пород.

Во второй части (главы 3–6) даны теоретические основы методов ГИС, описаны области их применения, решаемые геологические задачи.

Втретьей части (главы 7–8) изложены сведения о геологическом истолковании результатов интерпретации данных ГИС и комплексной обработке промыслово-геофизических материалов традиционными методами.

Вчетвертой части (главы 9–10) изложены сведения о решении некоторых геологических задач по данным ГИС традиционными методами и с помощью ЭВМ, персональных компьютеров

ипрограммных технологий.

Впятой части (главы 11–14) изложены сведения о методах ГИС по контролю разработки нефтегазовых месторождений, изучению технического состояния скважин и промыслово-геофизи- ческому оборудованию.

Вконце учебного пособия приведены рекомендации по выполнению лабораторных, контрольных и курсовых работ и требования к их оформлению.