vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Механическое и электрическое соединение зонда с кабелем осуществляется с помощью стандартных кабельных наконечников и зондовых головок.

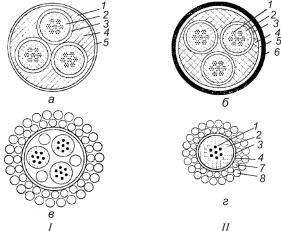

Электроды изготавливаются из свинцового провода диаметром 5–6 мм с сердцевиной из стальных проволок, служащих для увеличения прочности. Свинец обеспечивает более устойчивую электродную разность потенциалов на контакте с промывочной жидкостью по сравнению с другими металлами (медь, латунь, железо).

Грузы подвешиваются к зонду или легким глубинным приборам для обеспечения надежности их спуска в скважину. Применяют грузы свинцовые и чугунные, которые поддаются разрушению

вслучае оставления их в забое. Обычно груз представляет собой свинцовую цилиндрическую болванку, внутри которой имеется каркас, или чугунные фасонные кольца, собранные на центральном стержне.

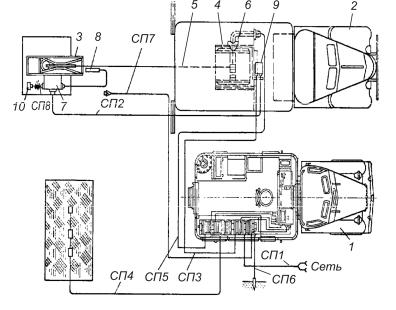

Спуско-подъемное оборудование (подъемники, блок-балан-

сы, лебедки, датчики глубин). Спуск и подъем скважинных приборов и аппаратов на кабеле производится с помощью подъемника, блок-баланса и кабеля. Подъемник – спуско-подъемное оборудование, установленное на автомобиле. Используются подъемники с лебедками разных размеров и конструкций – в зависимости от типа и длины кабеля: ПК-2, ПК-4 и др. Лебедки устанавливаются

вкузове автомобиля и приводятся в движение автодвигателем. Подъемники обеспечивают перемещение кабеля со скоростью от 50 до 10 000 м/ч.

Блок-балансы служат для направления кабеля в скважину, с его помощью горизонтальное движение кабеля преобразуется в вертикальное и фиксируется длина перемещаемого через него кабеля. На блок-балансе крепится датчик глубин и датчик натяжения кабеля. Обычно используются рамочные или подвесные блок-балансы.

Датчик глубин представляет собой устройство дистанционной передачи вращения мерного ролика лентопротяжному механизму регистратора и счетчикам глубин, установленным на контрольных панелях подъемника и лаборатории. Точное измерение длины кабеля, спущенного в скважину, осуществляется путем нанесения на