Общие сведения о геологии нефти и газа лекция

.pdf

vk.com/club1526850501.ОБЩИЕ| vk.com/id446425943СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИИ

НЕФТИ И ГАЗА

Геология – наука о земле. Происходит от греческого «гео»-земля и «логос»-знать.

Рис. 1.1. Строение Земли.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Осадочная порода – горная порода, возникшая в результате преобразования (в термобарических условиях поверхностной части земной коры) осадков, представляющих собой выпавшие механическим или химическим путем продукты разрушения ранее существовавших пород, а также продукты жизнедеятельности и отмирания организмов и растений.

Осадочные породы покрывают около 75% поверхности континентов. Формирование осадочных горных пород представляет собой сложный и очень длительный процесс. Преобладающая часть их образовалась из осадков морских водоемов (субаквальные осадки), остальные – из осадков, накопленных на суше, вне водной среды (субаэральные осадки).

По происхождению среди осадочных горных пород выделяют три главные группы:

1)обломочные (или терригенные);

2)хемогенные;

3)органогенные.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Обломочные породы составляют 85-95% осадочного комплекса земной коры и подразделяются по величине обломков на:

1)грубообломочные рыхлые (валуны, щебень, галька, гравий) и сцементированные (конгломераты, брекчии, гравелиты);

2)среднеобломочные - пески и песчаники;

3)мелкообломочные - алевриты и алевролиты;

4)тонкообломочные - глины и аргиллиты.

Хемогенные породы образуются путем выпадения химических соединений из истинных и коллоидных растворов. В результате накапливаются разнообразные соли (карбонаты, сульфаты, хлориды), а также кремнистые, железистые и марганцевые соединения. Примеры: каменная соль, гипсы, ангидриды, доломиты и некоторые известняки, бурый железняк, кремнистые туфы и пр.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Органогенные породы образуются в результате накопления продуктов жизнедеятельности животных и растений в виде остатков раковин, колониальных построек (типа коралловых рифов), минеральных скелетов. К органогенным горным породам

относятся также скопления растительных остатков, которые образуют группу каустобиолитов – породы угольного ряда, характеризующиеся различной степенью разложения органического вещества и разным содержанием углерода: торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит.

Рис. 1.2. Образцы органогенных пород.

vk.com/club1526850501.2| vk.1.com/id446425943. Пористость. Виды пористости.

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней разного рода пустот (пор, каверн, трещин), не заполненных твердым веществом и способных вмещать жидкости и газы.

В зависимости от происхождения и характера пустот различают следующие типы пористости:

А) межзерновая (собственно, пористость), образуемая порами между зернами осадочного материала. Это первичная пористость, возникающая одновременно с формированием породы и присущая всем без исключения осадочным породам.

Б) трещинная (трещиноватость), возникшая в результате образования в породе трещин за счет тектонических движений, химических процессов (например, при доломитизации известняка идет сокращение объема породы на 12%) и др.

В) кавернозная (кавернозность), возникшая в результате циркуляции флюидов, растворения минеральных составляющих породы активными флюидами и пр.

Трещинную и кавернозную пористости называют вторичной пористостью.

vk.com/club1526850501.2.2. Проницаемость| vk.com/id446425943 . Виды проницаемости. Законы

фильтрации.

Проницаемость – фильтрационный параметр горной породы, характеризующий её способность пропускать через себя жидкости и

газы при перепаде давления.

Абсолютно непроницаемых тел в природе нет. При сверх высоких давлениях все горные породы проницаемы. Однако при сравнительно небольших перепадах давления в нефтяных пластах многие породы в результате незначительных размеров пор оказываются практически непроницаемыми для жидкостей и газов.

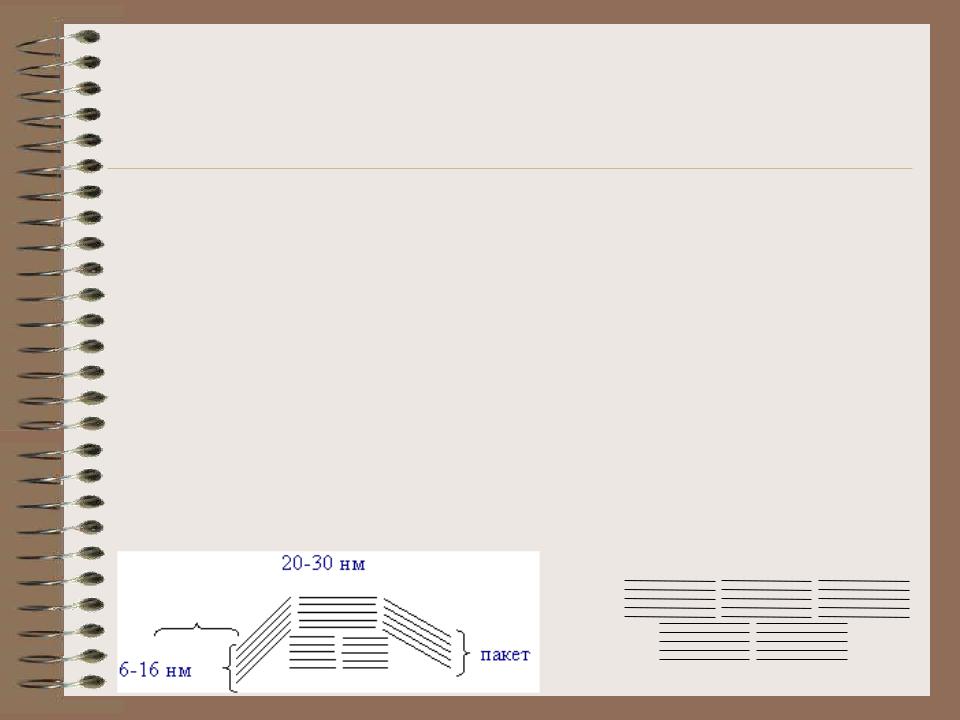

Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку.

К плохо проницаемым относятся: глинистые сланцы, мергели, песчаники с обильной глинистой цементацией, глины с упорядоченной пакетной упаковкой.

vk.com/club152685050Для количественной| vk.com/id446425943характеристики проницаемости вводится понятие коэффициента проницаемости. Для его определения рассмотрим основные закономерности линейной фильтрации жидкости в пористой среде, которые описываются линейным законом фильтрации Дарси.

Согласно уравнению Дарси, скорость фильтрации воды в пористой среде пропорциональна градиенту давления:

v |

Q |

k |

P |

|

F |

L |

|||

|

|

Нефть – неидеальная система. Поэтому уравнение, описывающее линейный закон фильтрации нефти, содержит еще параметр вязкость, учитывающий взаимодействие

компонентов внутри нефтяной системы:

Q k F P L μ

Рис. 1.9. Схема экспериментальной установки Дарси.

Коэффициент пропорциональности k и

называется коэффициентом проницаемости

(kпр).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 |

|

|

|

Нефть |

|

Газ |

|

|

Нефть |

|

|

Вода |

|

|

Вода |

|

|

|

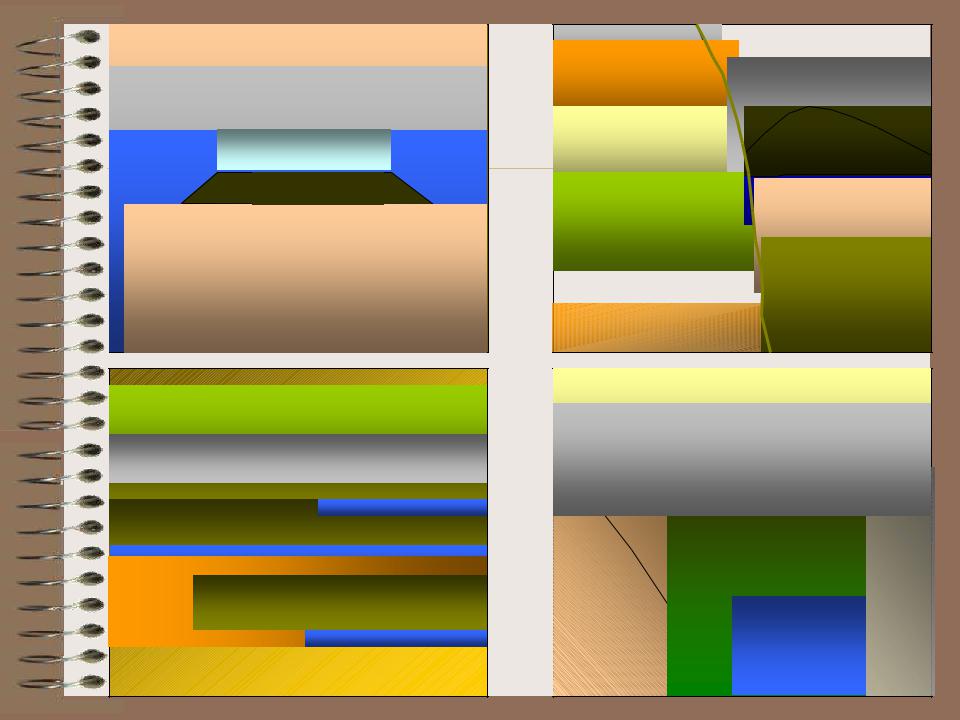

Тектонически экранированна |

|

Сводовая ловушка |

ловушка |

|

Нефть |

|

|

Нефть |

Нефть |

|

Вода |

|

|

Нефть |

|

|

|

Вода |

|

Литологиически |

Стратиграфически |

|

экранированная ловушка |

||

экранированная ловушка |

||

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

По объёму залежей (по извлекаемым запасам) месторождения подразделяются на:

Размер |

Нефть, |

Газ, |

|

м сторожде |

млн.т |

млрд.м3 |

|

<10 |

<10 |

||

Мелкие |

|||

ний |

10-30 |

10-30 |

|

Средние |

|||

Крупные |

30-300 |

30-500 |

|

|

|

|

|

Уникальные |

>300 |

>500 |

|

|

|

|

|

|

В США |

|

|

|

|

|

|

Категория |

Нефть, |

Газ, |

|

А |

млн.т |

млрд.м3 |

|

>6.75 |

>8.2 |

||

B |

3.67-6.75 |

4.25-8.5 |

|

|

|

|

|

C |

1.35-3.67 |

1.7-4.25 |

|

|

|

|

|

D |

0.135-1.35 |

0.17-1.7 |

|

|

|

|

|

E |

<0.135 |

<0.17 |

|

|

|

|

|

F |

Заброшенные |

Заброшенные |

|

|

|

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Геотермический градиент ∆Г характеризует изменение температуры при изменении глубины на 100м.

Район

Западная Сибирь

Тюменская область Красноярский край Томская и Новосибирская области

Восточная Сибирь

Якутия Иркутская область

Дальний Восток

Сахалинская обл. Камчатская обл.

Г |

(Т t)100 |

|

H h |

||

|

Н, м Т, 0С

400 3070 13 100

820 2560 12 60

1550 4520 49 143

660 4080 3 95

600 2700 12 33

120 2420 3 81

200 3290 20 125

Г, 0С/100м |

|

|

|

|

|

Т Т (Н Н ) |

|||||

3,1 |

61+0,031(Н-2000) |

||||

3,0 |

43+0,030(Н-2000) |

||||

3,6 |

68+0,036(Н-2000) |

||||

2,3 |

42+0,023(Н-2000) |

||||

0,9 |

27+0,009(Н-2000) |

||||

3,1 |

61+0,031(Н-2000) |

||||

2,8 |

76+0,028(Н-2000) |

||||