- •12.1.Элементы теории графов

- •12.2. Пример разработки сетевой модели

- •В графоаналитической сетевой модели.

- •По исходному распределению технологических средств

- •Параметров процесса.

- •12.3.Резюме.

- •11.1. Природа задач управления запасами.

- •11.2. Структура систем управления запасами.

- •Р и с. 11.2.2. Цикл изменения запаса.

- •1. Затраты на содержание запаса.

11.2. Структура систем управления запасами.

Рассмотрим обобщённую структуру системы управления запасами в типичной системе (рис.11.2.1б).

Рис. 11.2.1. Кривая изменения запаса в типичной системе.

Здесь, приведена схема, иллюстрирующая динамику управления запасами в типичной системе. Такие системы описываются уравнением, связывающим запас в момент времени t с запасом в некоторый, более поздний момент t‘.

Пусть It есть запас в момент времени t, а S — пополнение запаса на интервале времени от t до t‘ и D — спрос.

Физический уровень запаса в момент t‘ определяется уравнением:

![]()

(11.2.1)

Притом, должно выполняться условие, что запас не падает до нуля.

Если спрос будет превышать предложение, то физический уровень запаса станет равен нулю.

С точки зрения учета, возможны две ситуации. Если избыточный спрос учитывается как невыполненные заказы и удовлетворяется, как только появляется необходимое количество товаров, то невыполненные заказы можно рассматривать как отрицательный запас, и уравнение (11.2.1) выполняется при любых значениях It , S и D. В большинстве задач управления запасами управляемой переменной является величина пополнения запаса S.

50

В ходе решения задачи определяют оптимальные значения этой переменной и оптимальные моменты времени пополнения запаса. Иногда появляется возможность регулирования спроса D или некоторых параметров, характеризующих эту величину.

Однако принципиальная схема, иллюстрирующая необходимое условие для осуществления единичного действия по использованию запаса не позволяет учитывать динамику процесса и разнообразие ситуаций.

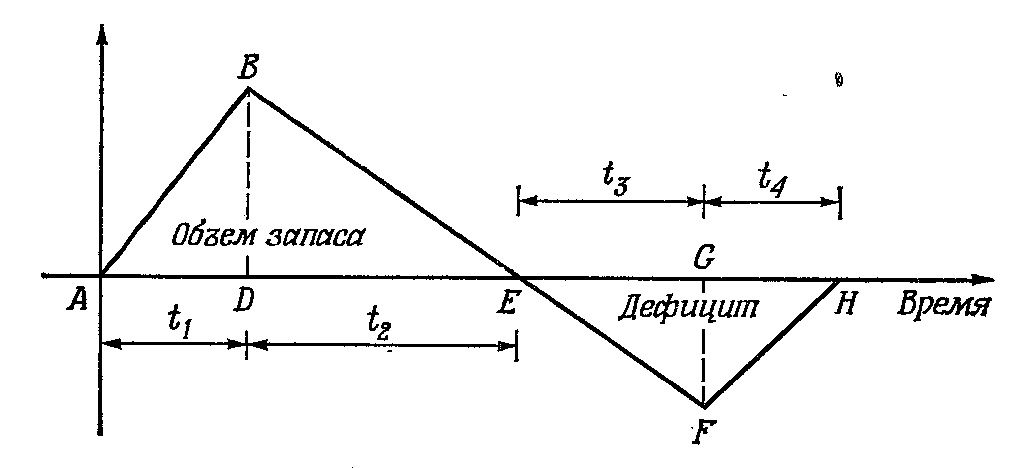

Обратимся к следующей схеме (рис. 11.2.2.).

Р и с. 11.2.2. Цикл изменения запаса.

Как видно из рис. 11.2.2, существует цикл изменения запаса. Начальный запас равен нулю, а его возрастание продолжается в течение периода t1.

Затем он уменьшается в течение периода t2, пока не достигнет нуля. С этого момента начинается накопление невыполненных заказов, то есть, происходит рост дефицита. Это продолжается в течение периода t3 .

В конце этого периода вновь начинается производство, и дефицит уменьшается в течение периода t4 , в конце которого дефицит ликвидируется (становится равным нулю).

Затем этот цикл, имеющий общую продолжительность t1+t2+t3+t4 повторяется.

Из рисунка 11.2.2. видно, что общие затраты на хранение запаса определяются величиной c1, умноженной на площадь треугольника АВЕ. Высота BD этого треугольника определяет максимальный запас, обозначаемый символом S, а его основание АЕ равно (t1 + t2).

Таким образом, затраты на хранение запаса равны:

![]()

(11.2.2)

Общие потеря от дефицита равны величине с2, умноженной на площадь треугольника EFH Высота GF этого треугольника определяет максимальный дефицит, обозначаемый символом s, а основание равно (t3 + t4).

Следовательно, потери от дефицита определяются формулой:

![]()

(11.2.3.).

Если сложить потери от дефицита с затратами на хранение и с затратами на подготовку производства и разделить полученную сумму на общую

51

продолжительность цикла t1+t2+t3+t4 , то получим средние затраты в единицу времени К, определяемые следующим выражением:

(11.2.4.).

Минимизация численного значения К представляет достаточно громоздкую процесс, связанный, вдобавок, еще и преобразованиями по сокращения числа переменных.

В реальных условиях, стараются сократить вычислительную часть задачи, предварительно уточнив влияние тех факторов, которые являются наиболее важными для принятия решений. А если сказать точнее, то нас, прежде всего, интересуют переменные, которыми можно управлять.

Запас состоит из годных к употреблению, но не используемых ресурсов. В качестве ресурсов могут выступать, например, люди, материалы, машины или деньги.

Если рассматриваемым ресурсом является материал или изделие в любой степени готовности, то запас обычно называют «резервом».

Задача о запасе возникает при условии, когда количество ресурсов можно регулировать и когда существует, по крайней мере, одна статья затрат, убывающих при увеличении запаса.

Как правило, целевая функция в задачах такого рода сводится к минимизации общих (фактических или ожидаемых) затрат.

Однако если запас оказывает влияние на спрос (т. е. на объем ресурса, требующийся потребителю), то целевая функция может выражаться в максимизации (фактической или ожидаемой) прибыли.

К управляемым переменным в задачах о запасах, которые можно изменять независимо или совместно, относятся:

1. Поступающий объем ресурсов (в результате закупки, производства или с помощью каких-либо иных средств). Вопрос заключается в том, сколько приобрести, выпустить и т. п. Этот показатель может определяться для ресурса каждого вида по отдельности или же для целого набора ресурсов.

2. Частота или сроки поступления ресурсов, т. е. управляемыми переменными являются периодичность и моменты времени поступления ресурсов. Руководитель может иметь возможность регулировать эти управляемые переменные, принадлежащие к одной или обеим категориям.

З. Степень готовности продукции, хранящейся в виде запасов.

Чем выше степень готовности запасаемой продукции, тем меньше запаздывание в удовлетворении спроса на нее и тем выше затраты, связанные с созданием запаса. Чем меньше готовность продукции (в предельном случае она может быть исходным сырьем), тем больше времени требуется на выполнение заказов, но тем ниже стоимость содержания запаса.

Неуправляемые переменные в задачах о запасах можно разделить на стоимостные и прочие.

К основным переменным каждого вида относятся: