- •Оглавление

- •Предисловие

- •Предисловие автора к первому изданию

- •Предисловие редактора английского издания

- •Часть первая. Введение

- •Глава 1 Введение

- •Глава 2 Распространение нефти, газа и других нафтидов

- •Условия залегания

- •Поверхностные нафтидопроявления

- •Подземные нафтидопроявления

- •Географическое положение

- •Геологический возраст пород-коллекторов

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Часть вторая. Природный резервуар

- •Глава 3 Порода-коллектор

- •Классификация

- •Номенклатура пород-коллекторов

- •Обломочные породы-коллекторы

- •Глины

- •Цементация обломочных пород-коллекторов

- •Хемогенные породы-коллекторы

- •Химически осажденные карбонатные породы

- •Кремнистые породы-коллекторы

- •Породы-коллекторы смешанного происхождения

- •Разрезы буровых скважин

- •Породы-коллекторы морского и неморского происхождения

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 4 Поровое пространство породы-коллектора

- •Пористость

- •Измерения пористости

- •Проницаемость

- •Измерения проницаемости

- •Эффективная и относительная проницаемость

- •Классификация и происхождение порового пространства

- •Первичная, или межзерновая, пористость

- •Вторичная, или промежуточная, пористость

- •Связь между пористостью и проницаемостью

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 5 Пластовые флюиды-вода, нефть, газ

- •Флюиды, содержащиеся в природных резервуарах

- •Источники информации о пластовых флюидов

- •Распределение газа, нефти и воды в резервуаре

- •Вода

- •Классификация вод нефтяных месторождений

- •Характеристика вод нефтяных месторождений

- •Происхождение соленых вод нефтяных месторождений

- •Нефть

- •Измерение количества нефти

- •Химические свойства нефти

- •Ряды углеводородов

- •Другие компоненты нефтей

- •Физические свойства нефтей

- •Природный газ

- •Измерение объема природного газа

- •Состав природного газа

- •Примеси в природном газе

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 6 Пластовые ловушки: общие сведения и структурные ловушки

- •Антиклинальная теория

- •Классификация ловушек

- •Структурные ловушки

- •Ловушки, связанные с разрывными нарушениями

- •Ловушки, связанные с трещиноватостью

- •Цитированная литература

- •Первичные стратиграфические ловушки

- •Линзы и фациальные замещения обломочных пород

- •Линзы и фации хемогенных пород

- •Вторичные стратиграфические ловушки

- •Гидродинамические ловушки

- •Заключение

- •Комбинированные ловушки

- •Соляные купола

- •Распространение соляных куполов

- •Соляные штоки провинции Галф-Кост

- •Кепрок

- •Происхождение соляных куполов

- •Глава 9 Пластовые условия - давление и температура

- •Пластовое давление

- •Измерение давления

- •Градиенты давления

- •Источники пластового давления

- •Аномальные пластового давления

- •Температура

- •Измерение температуры

- •Геотермическии градиент

- •Использование результатов температурных замеров

- •Источники тепловой энергии

- •Результаты воздействия тепла

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 10 Механика природного резервуара

- •Фазовые состояния

- •Поверхностные явления

- •Поверхностная энергия; поверхностное натяжение; межфазное натяжение

- •Капиллярное давление

- •Пластовая энергия

- •Газ, растворенный в нефти

- •Режим газовой шапки (газонапорный режим)

- •Водонапорный режим

- •Гравитационные силы

- •Комбинированные источники пластовой энергии

- •Движение нефти и газа в залежи

- •Явления, связанные с разработкой залежи

- •Максимально эффективный темп добычи

- •Коэффициент продуктивности

- •Уравнение материального баланса

- •Сверхвысокопродуктивные скважины

- •Малорентабельные скважины и залежи

- •Эксплуатационный период скважин и залежей

- •Вторичные методы разработки залежей

- •Добыча газа

- •Попутный газ

- •Свободный газ

- •Экономические и правовые вопросы

- •Заключение

- •Часть четвертая Геологическая история нефти и газа

- •Глава 11 Происхождение нефти и газа

- •Граничные условия

- •Неорганическое происхождение нефти и газа

- •Органическое происхождение нефти и газа

- •Современные теории органического происхождения нефти и газа

- •Природа органического материнского вещества

- •Современное органическое вещество

- •Органическое вещество неморского происхождения

- •Превращение органического вещества в нефть и газ

- •Деятельность бактерий

- •Теплота и давление

- •Изменение нефти под влиянием теплоты и давления

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 12 Миграция и аккумуляция нефти и газа

- •Геологические условия миграции и аккумуляции

- •Дальность миграции

- •Первичная миграция

- •Вода, выжимаемая из глин и сланцев

- •Циркуляция воды

- •Седиментационная и переотложенная нефть

- •Вторичная миграция

- •Перенос частиц нефти и газа водой

- •Явления, связанные с капиллярным давлением и давлением вытеснения

- •Плавучесть

- •Влияние растворенного газа на миграцию нефти

- •Аккумуляция

- •Наклонные водонефтяные контакты

- •Литологические и стратиграфические барьеры¹

- •Вертикальная миграция

- •Время аккумуляции

- •Приток нефти и газа

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 13 Глубинная геология

- •Типы глубинных карт

- •Структурные карты и разрезы

- •Карты изопахит ( карты равных мощностей)

- •Карты фаций

- •Палеогеологические карты

- •Геофизические карты

- •Геохимические карты

- •Другие типы глубинных карт

- •Счетно-решающие машины

- •Сухие скважины

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 14 Нефтегазоносные провинции

- •Характер отложений

- •Теория углеродного коэффициента

- •Седиментационные бассейны

- •Нефте- и газопроявления

- •Несогласия

- •Зоны выклинивания проницаемых отложении

- •Региональные своды

- •Локальные ловушки

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Глава 15 Перспективы нефтегазоносности¹

- •Открытие

- •Геологические факторы

- •Экономические факторы

- •Субъективные факторы

- •Заключение

- •Цитированная литература

- •Общие работы

- •Сокращения, принятые в английской литературе по нефти и газу

- •Литература

- •Дополнительный список литературы

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

гидродинамических условий, обычный для большинства осадочных бассейнов.

Источники пластового давления

Давление флюидов, содержащихся в коллекторах, может возникать под влиянием ряда факторов. Одни из них действуют постоянно и проявляются даже в современных гидродинамических системах, другие влияют только эпизодически.

Относительное значение эффективности влияния этих факторов может зависеть также от того, являются ли пласты-коллекторы запечатанными или ограниченными экранами пород с низкой проницаемостью. Основными тремя источниками пластового давления являются: 1) давление воды, находящейся выше точки замера давления, 2) давление, обусловленное весом вышележащих пород, 3) осмотические явления; и второстепенными: 4) изменения температуры, 5) вторичное выпадение солей или цементация коллекторов, 6) землетрясения, 7) атмосферные колебания и океанические волнения и 8) химические и биохимические процессы. Все эти факторы помогают определить начальное пластовое давление, и часто трудно или даже невозможно установить преобладающее значение того или иного из них в формировании пластового давления.

¹Замкнутый резервуар - это коллектор, ограниченный со всех сторон слабопроницаемыми породами; незамкнутый резервуар обычно открыт с одной или более сторон. Под ограниченной системой понимается артезианская система типа коллекторского пласта А- С на фиг. 9-5, где пластовые флюиды приурочены к незамкнутому резервуару, связанному с источником потенциала флюида, который расположен выше, чем таковой в рассматриваемом пласте.

Давление, создаваемое весом столба воды. Сообщающиеся поры почти любого коллектора заполнены водой, создающей давление. Это основной источник давления в длительно существующей системе. Если вода неподвижна, она создает гидростатическое давление, направленное под прямым углом к граничной поверхности и одинаковое во всех направлениях в любой точке внутри жидкости и во всех точках, имеющих равную высоту. Давление в любой точке воды в этом случае равно градиенту давления, умноженному на высоту столба воды над ограниченной поверхностью, на которой определяется давление, т.е. на высоту потенциометрического уровня. Энергия пластового давления - это потенциальная энергия, поскольку она существует благодаря гипсометрическому положению пласта.

Большая часть вод нефтяных месторождений содержит растворенные минеральные соли в различной концентрации.

Плотность пластовых вод варьирует в зависимости от их минерализации.

Соответственно градиенты гидростатического давления изменяются от 0,433 фунт/кв.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

дюйм/фут (0,1 атм/м) для чистой воды до 0,50 фунгп/кв. дюйм/фут (0,117 атм/м) и даже выше для более минерализованных вод. Соотношение между величиной концентрации растворенных солей и статическим градиентом давления показано в табл. А-1 на стр. 624 (см.

таблицы в конце книги. - А.Ф.). Средний статический градиент вод нефтяных месторождений составляет около 45 фунт/кв. дюйм/100 фут. Подавляющее число открытых к настоящему времени месторождений характеризуется начальными пластовыми давлениями,

соответствующими этому градиенту. Некоторые отклонения от этой общей зависимости,

вероятно, обусловлены различной концентрацией растворенных солей, однако известны и другие причины. Часто оказывается крайне трудно установить и оценить степень влияния каждой из причин, обусловливающих отклонение от общей закономерности в том или ином частном случае.

Явления уплотнения. Пластовое давление, замеренное в большей части нефтяных и газовых залежей, отражает главным образом величину потенциальной энергии столба воды высотой от точки замера до наивысшей точки потенциометрической поверхности данного пласта в месте расположения залежи.

Известно, однако, большое количество залежей, в которых давление не соответствует полностью этой величине. В некоторых случаях определяющее влияние на величину пластового давления в системе оказывают вмещающие флюид горные породы - либо их вес, либо те тектонические напряжения, которые передаются через всю толщу пород в результате диастрофизма. В первом случае величина пластового давления увеличивается в среднем на 1 фунт/кв. дюйм на каждый фут погружения (2,3 атм/10

м)¹, что немного выше удвоенной величины гидростатического градиента. Это давление обычно называется литостатическим, геостатическим, земным, давлением перекрывающих пород² или горным давлением (хотя термин «горное давление» иногда употребляется и в смысле «пластовое давление»). Давление, создаваемое процессами диастрофизма и деформации горных пород, может быть названо геодинамическим давлением. Оно не может быть измерено обычными способами.

Главное различие между пластовым и литостатическим давлением заключается в том, что первое передается через флюиды, заполняющие поровое пространство горных пород, в то время как второе - через минеральные частицы, находящиеся в тесном контакте, т. е. через саму горную породу. Соприкасающиеся минеральные частицы действуют как распорки. Там, где эти распорки ослаблены, литостатическое давление становится вполне достаточным для того, чтобы объем породы, а

¹Средняя плотность типичных пород (когда все поры заполнены водой), слагающих осадочные бассейны, составляет приблизительно 2,1 для песчаных пород, 2,3 - для глинистых и 2,4 - для карбонатных. Принимая величину 2,3 в качестве средней плотности и умножая ее на 0,43 фунтов, дюйм/фут (градиент давления для чистой воды), мы получим величину градиента давления, обусловленного весом горных порол, равную 0,989 фунт/кв. дюйм/фут.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

²В советской литературе это давление обычно именуется геостатическим. - Прим. ред.

следовательно, и поровое пространство уменьшились в результате сжатия, и тогда литостатическое давление передается пластовому давлению. Например, на ранних стадиях развития интенсивно заполняющегося осадочного бассейна увеличивающийся вес перекрывающих осадков позволяет мельчайшим частицам,

особенно глинистым, соприкасаться и уплотняться, передавая напряжение заключенным в них флюидам, большая часть из которых оказывается выжатой из осадков.

Осмотические явления. Глины играют роль полупроницаемых мембран,

обусловливая возможность возникновения осмотического и электроосмотического давлений, направленных перпендикулярно напластованию, в тех случаях, когда имеется заметное различие в концентрациях растворов, находящихся в породах по обе стороны глинистого пласта. Это один из трех основных источников пластового давления и, вероятно, именно этому явлению обязаны многочисленные случаи аномальных градиентов потенциалов флюидов, наблюдающиеся в подземных водоносных горизонтах. Оно накладывает свой отпечаток на региональный характер распределения пластового давления и в то же время, в той или иной комбинации с другими источниками пластового давления, частично обусловливает величину последнего в нефтяных и газовых залежах. Более подробно это положение рассматривается на стр. 439.

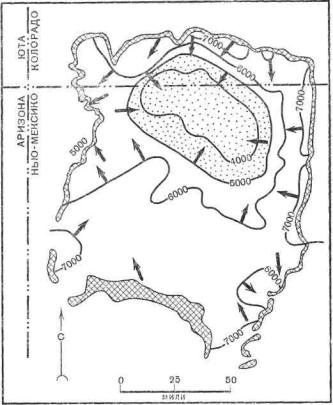

Весьма показателен в этом отношении характер потенциометрической поверхности песчаников Пойнт-Лукаут толщи Месаверде (мел) в бассейне Сан-Хуан

всеверо-западной части Нью-Мексико и юго-западной части Колорадо,

закартированный Берри [8] (см. фиг. 9-7). Самая низкая точка, где обнажаются эти отложения по окраинам бассейна, имеет отметку около 5000 футов, а

потенциометрическая поверхность «проваливается» до 3500 футов, т.е. на 1500 футов ниже самого низкого возможного пункта разгрузки. Потенциометрическая поверхность наклонена внутрь, от краевых частей бассейна к вероятным пунктам разгрузки в центральной его части, расположенным ниже самых низких обнажений этих пород. Никаких других выдержанных по площади водоносных горизонтов с низким гидравлическим потенциалом за пределами этого бассейна не имеется. В

связи с этим для движения внутри данной системы флюидов последние должны разгружаться, пересекая слоистость, в другие водоносные пласты под влиянием иных сил, чем при обычном движении вод под действием гравитационных сил. Благодаря осмотическим явлениям возможен переток вод через глины, служащие

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

полупроницаемыми мембранами, от участков с низким гидравлическим потенциалом к участкам с высокими его значениями. Именно благодаря явлению осмоса, как полагает Берри, сформировалось крупное месторождение газа, приуроченное к району повышенного гидравлического потенциала в пределах слабопроницаемых коллекторов свиты Месаверде бассейна Сан-Хуан.

Изменения температуры. Колебания температуры вызывают изменения пластового давления. Нефть, газ и вода с увеличением температуры расширяются больше, чем горные породы. Поэтому, если поровое пространство запечатанных пород-коллекторов ограничено, увеличение температуры приведет к увеличению пластового давления. И наоборот, уменьшение температуры вызовет соответствующее снижение пластового давления. Факторы как местного, так и регионального значения, например близость магматических масс, могут привести к временному разогреву той или иной площади. По мере удаления от района термического воздействия гидравлический потенциал должен уменьшаться, что приведет к движению флюидов из этого района в сторону более холодных участков.

Это движение будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится равновесие.

Охлаждение района в замкнутой системе приведет к снижению пластового давления и движению флюидов в направлении этого района. По-видимому, влияние изменения температуры на вязкость пластовых флюидов значительно больше, чем на их объем,

вследствие относительно низких коэффициентов объемного расширения как флюидов, так и вмещающих пород.

Вторичное выпадение солей или цементация. Во многих коллекторах слагающие их первичные минералы частично изменены и перекристаллизованы.

Нередко образуются и вторичные минералы. Там, где процессы выпадения солей в осадок преобладают над процессами растворения, пористость уменьшается, что обусловливает повышение пластового давления в ограниченном или замкнутом пространстве коллектора. В тех же случаях, когда растворение преобладает над выпадением солей, объем порового пространства возрастает и пластовое давление снижается. По-видимому, в обоих случаях эти отклонения величины пластового давления от нормального - лишь временное явление, и вскоре давление начинает уравновешиваться.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Фиг. 9-7. Потенциометрическая поверхность песчаников Пойнт-Лукаут (мел) в

бассейне Сан-Хуан (F.A.F. Berry, Ph.D. Thesis, Stanford Univers., 1959).

Стрелками показано направление движения воды, изолиниями – потенциометрическая поверхность, в футах над уровнем моря.

Землетрясения. Воздействие волн землетрясений, обусловливающих упругое сжатие в неглубоко залегающих горизонтах, можно наблюдать непосредственно [9].

Землетрясения неизбежно вызывали многочисленные и быстрые изменения в величинах пластовых давлений в прошедшие геологические эпохи. Следствием землетрясений являются внезапные повышения и понижения уровней подземных вод,

иногда даже возникновение новых источников. Поскольку эти силы действуют на водоносные пласты, залегающие на небольших глубинах, то они безусловно должны проявляться и на больших глубинах в нефтегазоносных горизонтах. Например, в

результате землетрясения Техачапи-Бейкерсфилд в Калифорнии в 1953 г. вдвое увеличилась добыча нефти в течение нескольких недель на одном из месторождений близ Маунтин-Вью. Огромное число землетрясений, составляющее в среднем около 1

млн. в год, и обусловленные ими сжатия и растяжения в течение длительного геологического времени могли, видимо, стать важными источниками

«микродавления», подобно «зональным» колебаниям земной коры.

Приливы и отливы, цунами, атмосферное давление. Приливно-отливные и другие подобные возмущения океанов безусловно оказывают слабое и кратковременное воздействие на упругие свойства погребенных пород. Превращение

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

воды в ледниковые покровы, а затем их таяние в различные периоды геологической истории изменяли нагрузку на значительных площадях по существу на сотни фунтов на 1 кв. дюйм. Крупные цунами [10], или сейсмические морские волны, вызванные подводными землетрясениями, такие, например, как наблюдавшиеся в последние годы, очевидно, были также и в прошлые геологические эпохи и, несомненно,

вызывали бесчисленные временные изменения в давлении. Даже обычные изменения в атмосферном давлении при смене дня и ночи или во время штормов оказываются достаточными для возникновения колебаний уровня воды в неглубоких горизонтах,

что иногда наблюдается в скважинах и источниках (D.E. White, личное сообщение).

Например, в одном из месторождений в Иллинойсе пластовое давление на глубине около 1500 футов колеблется всякий раз, когда по поверхности движется поезд (J.А.

Мur, личное сообщение). О влиянии изменений атмосферного давления на подпочвенные горизонты говорил Хенуэй [11] еще в 1753 г., описывая выходы нефти на поверхности Каспийского моря: «Когда погода туманная и сырая (пониженное давление), струи поднимаются выше и нефть часто горит на поверхности... В ясную погоду (повышенное давление) высота струй не превышает 2-3 футов».

Хотя многие из указанных факторов кажутся незначительными, их суммарное влияние в течение длительного геологического времени может оказаться весьма существенным. Значение этих бессчетных мелких изменений давления не в том, что они повышают постоянное пластовое давление, а в том, что в сумме они могут служить как бы «спусковым крючком», обусловливающим высвобождение нефти и газа, которые удерживаются в горных породах капиллярными силами и трением, и

способствовать, таким образом, их миграции и аккумуляции. Наибольшее влияние на соотношения пластовых давлений в осадках эти незначительные изменения могут оказывать на ранних стадиях погружения бассейна.

Химические и биохимические процессы. Уменьшение объема флюидов означает уменьшение и пластового давления. Объем раствора значительно меньше суммы объемов растворимого вещества и растворителя. Известно, что добавка в дистиллированную воду обычной соли приводит к уменьшению объема растворителя

(воды) вследствие более плотного расположения молекул в образовавшемся растворе

[12]. Растворение и выпадение солей - обычные процессы в подземных водоносных горизонтах. Распад больших углеводородных молекул на составные части приводит к увеличению объема флюидов и к увеличению пластового давления в случае относительно постоянного объема системы. Этот процесс может стать следствием каталитических реакций, деятельности бактерий, радиоактивного распада или