- •1. Основная проблема экономической теории и практики. Ограниченные ресурсы и безграничные потребности. Предмет экономической теории и методы экономического анализа. Микро и макроэкономика

- •2. Характеристика современной банковской системы

- •4. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъектно-объектная определенность рыночных связей. Общая модель взаимодействия субъектов рыночного хозяйства.

- •5Предложение на ин. Валюту по тек и кап операциям.

- •6. Стабилизационный фонд.

- •7. Закон спроса. Эластичность спроса по цене, по доходу, перекрестная.

- •8Спрос на ин. Валюту по тек и кап операциям.

- •10.Закон предложения. Эластичность предложения по цене.

- •11.Закон единой цены и арбитража.Теория паритета покупательной способности валют

- •14. Механизм влияния стабилизационной кредитно-денежной политики.

- •15.Изменение отношений собственности. Особенности современного этапа приватизации. Достоинства и недостатки процесса изменения отношений собственности в России.

- •17.Равновесие на валютном рынке. Кривая вр

- •19.Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект замены. Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения. Общее условие равновесия потребителя (принцип равной полезности).

- •«Золотое правило» накопления капитала в модели Солоу

- •23.Механизм влияния стабилизационной фискальной политики в открытой экономике при режиме плавающего и фиксированного обменного курса и абсолютной мобильности капитала

- •28.Взаимозамещаемость факторов производства Предельная норма технологического замещения. Замещение труда капиталом в предпринимательстве.

- •Общий и первичный бюджет правительства.

- •Дефицит и профицит гос. Бюджета.

- •Способы финансирования дефицита бюджета и их макроэкономические последствия.

- •31. Изменение масштаба производства. Производственная ф-ция Кобба-Дугласа.

- •32. Функция издержек. Издержки производства в краткосрочном периоде: показатели, модели.

- •33.Платежный баланс и его структура. Принципы составления платежного баланса.

- •1.Счет текущих операций:

- •35. Эволюция мировой валютной системы. Система «золотого стандарта». Причины ограниченной амплитуды колебаний обменного курса при системе «золотого стандарта».

- •36Макроэкономические проблемы развития в совр Росссии

- •40. Условие прекращения конкурентной фирмой производства в краткосрочном периоде. Краткосрочная кривая предложения конкурентной фирмы

- •47.Модель равновесия на денеж.Ранке и ее графич представ. Кривая lm

- •49. Характеристика рыночной структуры «чистая монополия». Спрос на продукт монополиста. Монопольное равновесие. Социальная цена монополии.

- •52Регулирование частных монополий. Естественная монополия. Регулирование естественных монополий.

- •56.Мультипликативный эффект автономных расходов. Эффект мультипликатора

- •58 .Инвестиции в человеческий капитал: анализ с точки зрения издержек-выгод. Дискриминация на рынке труда.

- •60.Взаимосвязь состояния платежного баланса и динамики валютного курса. Внешняя торговля услугами и капитальные операции в России. Динамика и структура иностранных инвестиций в экономику рф.

- •65.Модель поведения монополистическая конкуренция Краткосрочное и долгосрочное равновесие при монополистической конкуренции. Избыточная мощность.

- •67.Земля и рента. Цена земли

- •70. Частичное и общее равновесие. Эффекты обратной связи.

- •71 Диограмма Эджворта..Общее равновесие и эффективность. Модель выбора эффективных вариантов распределения ресурсов в экономической системе

- •72Уровень жизни населения. Динамика и структура доходов и расходов населения в России. Дифференциация населения по уровню благосостояния.

«Золотое правило» накопления капитала в модели Солоу

Какой бы уровень сбережений не сложился, механизмы рынка приводят экономику в состояние равновесия, а уровень капиталовооруженности — к устойчивому уровню. Различным уровням сбережений соответствуют различные уровни устойчивой капиталовооруженности. Таким образом, государство, влияя на норму сбережений, может добиваться желаемого уровня капиталовооруженности. Возникают вопросы: какой уровень капиталовооруженности является предпочтительным? какая норма сбережений является оптимальной?

Сбережения (инвестиции) делаются не ради них самих, а ради роста благосостояния членов экономического сообщества. Поэтому критерием оптимальности нормы сбережений должно выступать потребление на одного занятого. Обозначим эту переменную через с и установим ее связь с другими переменными нашей модели:

Максимум потребления при равновесном темпе роста достигается при равенстве нормы сбережений коэффициенту эластичности производства по капиталу. Это условие оптимального роста получило название «Золотого правила накопления», а уровень капиталовооруженности, обеспечивающий данный темп роста, — золотого уровня накопления капитала.

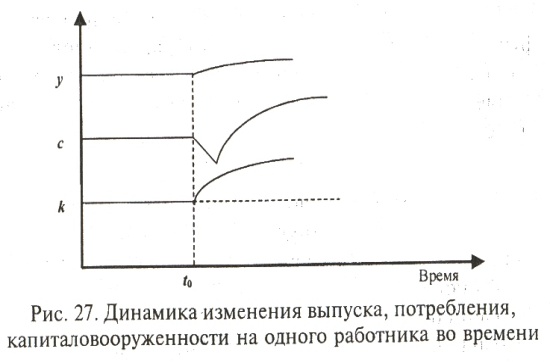

Проведение экономической политики государством в соответствии с «Золотым правилом» иногда наталкивается на определенного рода трудности. Достичь уровня капиталовооруженности по «Золотому правилу» возможно путем коррекции государством нормы национальных сбережений. Когда существующий уровень капиталовооруженности оказывается выше требуемого по «Золотому правилу», коррекция нормы сбережений в сторону снижения не приводит к нежелательным, с точки зрения проведения политики, процессам. Как только государству удалось добиться снижения нормы сбережений, резко возрастает уровень потребления. И хотя в дальнейшем он постепенно снижается, тем не менее он устойчиво остается выше первоначального уровня потребления.

В противоположном ключе развиваются события, если существующий уровень капиталовооруженности ниже требуемого по «Золотому правилу». В этом случае первоначально будет наблюдаться резкое падение уровня потребления. И хотя в дальнейшем за счет накопления и роста капиталовооруженности удастся добиться роста выпуска, а следовательно, и потребления, политикам придется решать трудную задачу, нейтрализации столь неблагоприятных последствий. Безусловно, данная политика приводит к снижению благосостояния нынешнего поколения, но без нее невозможен рост благосостояния будущих поколений.

Рост населения — одна из причин непре-рывного экономического роста в условиях устойчивого состояния экономики. Модель Р. Солоу объясняет, что страны с более высокими темпами роста населения имеют меньшую капиталовооруженность, а значит — более низкие доходы. Равновесный экономический рост совместим с различными нормами сбережения, поэтому оптимальной будет считаться норма, обеспечивающая экономический рост с максимальным уровнем потребления. Такая норма соответствует "золотому правилу". Устойчивый уровень капиталовооруженности, при котором максимизируется объем потребления, соответствует "'золотому правилу".Если экономика развивается с запасом капитала, большим, чем она могла бы иметь по "золотому правилу", то в этом случае необходимо проводить политику, направленную на снижение нормы сбережений. Уменьшение нормы сбережения ведет к увеличению потребления и соответствующему снижению инвестиций, а значит, и уменьшению устойчивого уровня запаса капитала.

Если экономика начинает развиваться с меньшей капиталовооруженностью, чем при устойчивом состоянии по "золотому правилу", необходимо увеличить норму сбережений. Это повысит инвестиции и снизит потребление, но по мере накопления капитала с некоторого момента потребление снова начнет расти. В результате экономика достигнет нового равновесного состояния, но уже в соответствии с "'золотым правилом", где потребление будет иметь более высокий уровень по сравнению с начальным.

21.Структура ВВП. Изменение струк-туры ВВП и промышленного произ-водства в России. 86% ВВП России производится в частных компаниях, в том числе с госучастием. В структуре ВВП Рос-сии 41% приходится на производство това-ров, 59% - на производство услуг. Двумя крупнейшими сегментами ВВП России яв-ляются промышленность и торговля - 36% и 26% ВВП соответственно. После кризиса 1998 г. промышленное производство в Рос-сии росло быстрыми темпами - в среднем на 8,5% в год, что было обусловлено де-вальвацией национальной валюты, увели-чившей конкурентоспособность отечест-венной продукции и приведшей к импор-тозамещению наряду с ростом промышлен-ного производства в обрабатывающих от-раслях, который в 1999 г. опережал рост добывающих отраслей. В настоящее время темпы промышленного роста несколько замедлились, что, очевидно, является вре-менной тенденцией - с реализацией ре-форм, в частности, налоговой и законодат-ельной, и притоком инвестиций, его рост ускорится. Прогноз промышленного роста на ближайшие 2-3 года составляет 3-3,5%. Наибольшими темпами в 1999-2001 гг. развивались пищевая отрасль, машиност-роение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, а также цветная и черная металлургия, топливная промышленность и строительные материа-лы. Однако основную долю промышленно-го производства и торговли России состав-ляет продукция нефтегазовой отрасли - она обеспечивает порядка 30-32% ВВП, что говорит о сырьевой направленности оте-чественной экономики. Для того чтобы занять достойную и стабильную позицию на мировой арене, России необходимо развивать обрабатывающий сектор про-мышленности, а также реализовать науч-ный потенциал, доставшийся ей в нас-ледство от советского ВПК. Для этого необходимы значительные иностранные инвестиции, приток которых возможен только за счет улучшения налогового и инвестиционного климата в стране, а также - более равномерное их распределение между отраслями экономики (на данный момент до 50% всех инвестиций в России приходится на сырьевые отрасли).

22..Производственная ф-ция. Изокванты. Красткосрочность и долговременность. Пр-ая ф-ция – ф-ция, отображающая зависимость между максимальным объемом производимого продукта и физическим объемом факторов производства при данном уровне технических знаний. Поскольку объем производства зависит от объема использованных ресурсов, то зависимость между ними может быть выражена в виде следующей функциональной записи: Q = f(L,K,M),где Q - максимальный объем продукции, произведенной при данной технологии и определенных факторах производства;L - труд; К - капитал; М - материалы; f - функция. Пр-нная ф-ция при данной технологии обладает св-ми, к-рые определяют соотношение между объемом производства и количеством используемых факторов. Для разных видов пр-ва пр-ные ф-ции различны, тем не менее все они имеют общие св-ва. Можно выделить два

1.Существует предел для роста объема выпуска, который может быть достигнут ростом затрат одного ресурса при прочих равных условиях. Так, в фирме при фиксированном количестве машин и производственных помещений имеется предел роста выпуска путем увеличения дополнительных рабочих, поскольку рабочий не будет обеспечен машинами для работы. 2.Существует определенная взаимная дополняемость (комплектарность) факторов производства, однако без уменьшения объема выпуска вероятна и определенная взаимозаменяемость данных факторов производства. Так, для выпуска блага могут быть использованы различные комбинации ресурсов; можно произвести это благо при использовании меньшего объема капитала и большего объема затрат труда, и наоборот. В первом случае производство считается технически эффективным в сравнении со вторым случаем.

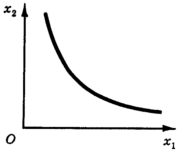

Кривая, объединяющая такие комбинации затрат ресурсов, которые позволяют получить данный фиксированный объем выпуска продукта получила название изокванты пр-ой ф-ции:

На рис. изображены некоторые карты изоквант, характеризующие различные ситуации, возникающие при производственном потреблении двух ресурсов. Рис.а соответствует абсолютному взаимозамещению ресурсов. В случае, представленном на рис. б, первый ресурс может быть полностью замещен вторым: точки изоквант, расположенные на оси х2 показывают количество второго ресурса, позволяющее получить тот или иной выход продукта без использования первого ресурса. Использование первого ресурса позволяет сократить затраты второго, но полностью заменить второй ресурс первым невозможно. Рис. в изображает ситуацию, в которой оба ресурса необходимы и ни один из них не может быть полностью замещен другим. Наконец, случай, представленный на рис. г, характеризуется абсолютной взаимодополняемостью ресурсов.