- •Глава 11. Популяция - элементарная единица эволюции. Факторы эволюции

- •11.1. Популяция - элементарная единица эволюции. Содержательное и математическое выражение закона Харди-Вайнберга. Понятие о первичном эволюционном явлении

- •11.2. Характеристика элементарных эволюционных факторов

- •11.2.1. Мутации

- •11.2.2. Популяционные волны

- •11.2.3. Изоляция

- •11.2.4. Адаптивный характер и формы естественного отбора

- •11.2.4.1. Движущий отбор

- •11.2.4.2. Стабилизирующий отбор

- •11.2.4.3. Дизруптивный отбор

- •11.3. Видообразование и формирование адаптаций

- •11.3.1. Способы видообразования

- •11.3.2. Адаптации и предадаптации

- •11.3.3. Понятие об экологической нише

- •11.4. Специфика действия элементарных эволюционных факторов в популяциях людей 11.4.1. Популяционная структура человечества

- •11.4.2. Влияние мутационного процесса на генетическую конституцию людей

- •11.4.3. Специфика действия естественного отбора в человеческих популяциях. Популяционно-генетические эффекты действия систем отбора-контротбора

- •11.4.4. Генетический полиморфизм и генетический груз человечества. Генетический полиморфизм

11.3. Видообразование и формирование адаптаций

В ходе эволюции элементарные эволюционные факторы взаимодействуют, обусловливая изменения генофондов популяций в ряду их поколений. Результатом таких изменений (элементарных эволюционных процессов) является образование новых биологических видов. Процесс возникновения новых видов из первоначально единого вида называется видообразованием.

11.3.1. Способы видообразования

Проблема видообразования принципиально решена Ч. Дарвиным (1859) на основе его концепции дивергенции. Дивергенция происходит под влиянием естественного отбора, действующего в условиях острой внутривидовой конкуренции в пользу вариантов, наиболее уклоняющихся от исходной формы. Согласно современным представлениям, видообразование происходит под контролем дизруптивного отбора и не требует обостренной внутривидовой конкуренции как обязательного условия.

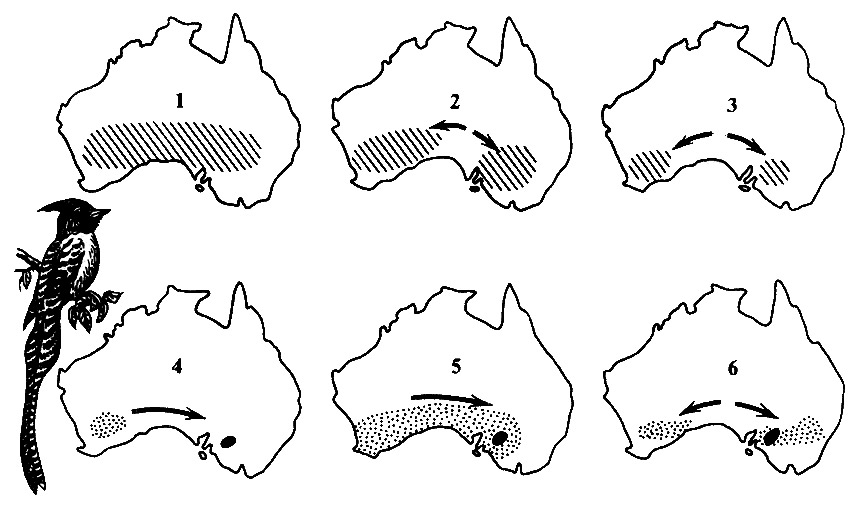

К настоящему времени наиболее изучен механизм аллопатрического видообразования, связанного с пространственной изоляцией отдельных популяций данного вида. Популяции, обитающие в различных участках ареала вида, подвергаются действию разных направлений естественного отбора, а географическая изоляция препятствует обмену генетической информацией между обособленными популяциями (рис. 150). Микроэволюционные процессы в таких популяциях (мутации, популяционные волны, естественный отбор) приводят к дивергенции фенотипических признаков и генотипов составляющих их особей. Репродуктивная изоляция завершает процесс видообразования (рис. 151). Результатом аллопатрического видообразования является, например, возникновение галапагосских вьюрков. Они образовались от единой формы, переселившейся с материка Южной Америки и подвергшейся в условиях географической изоляции (удалённые друг от друга острова) влиянию различных направлений естественного отбора. Спустя некоторое время их ареалы могли перекрываться, однако вьюрки вели себя уже как представители вполне сформировавшихся (репродуктивно изолированных) видов.

Симпатрическим видообразованием называется образование нового вида в пределах ареала исходного вида, в котором с самого начала решающая роль принадлежит не географической, а биологической (генетической) изоляции. Часто при симпатрическом видообразовании образуются виды-двойники, практически неразличимые внешне и имеющие перекрывающиеся ареалы.

Рис.

150.

Аллопатрическое

видообразование в группе

австралийских

мухоловок Pachycephala.

Расширения и

сокращения ареалов связаны с изменениями

в растительности, вызванными, в свою

очередь, историческими смещениями

дождевых зон в разные периоды эволюции

(современное распространение показано

на карте 6)

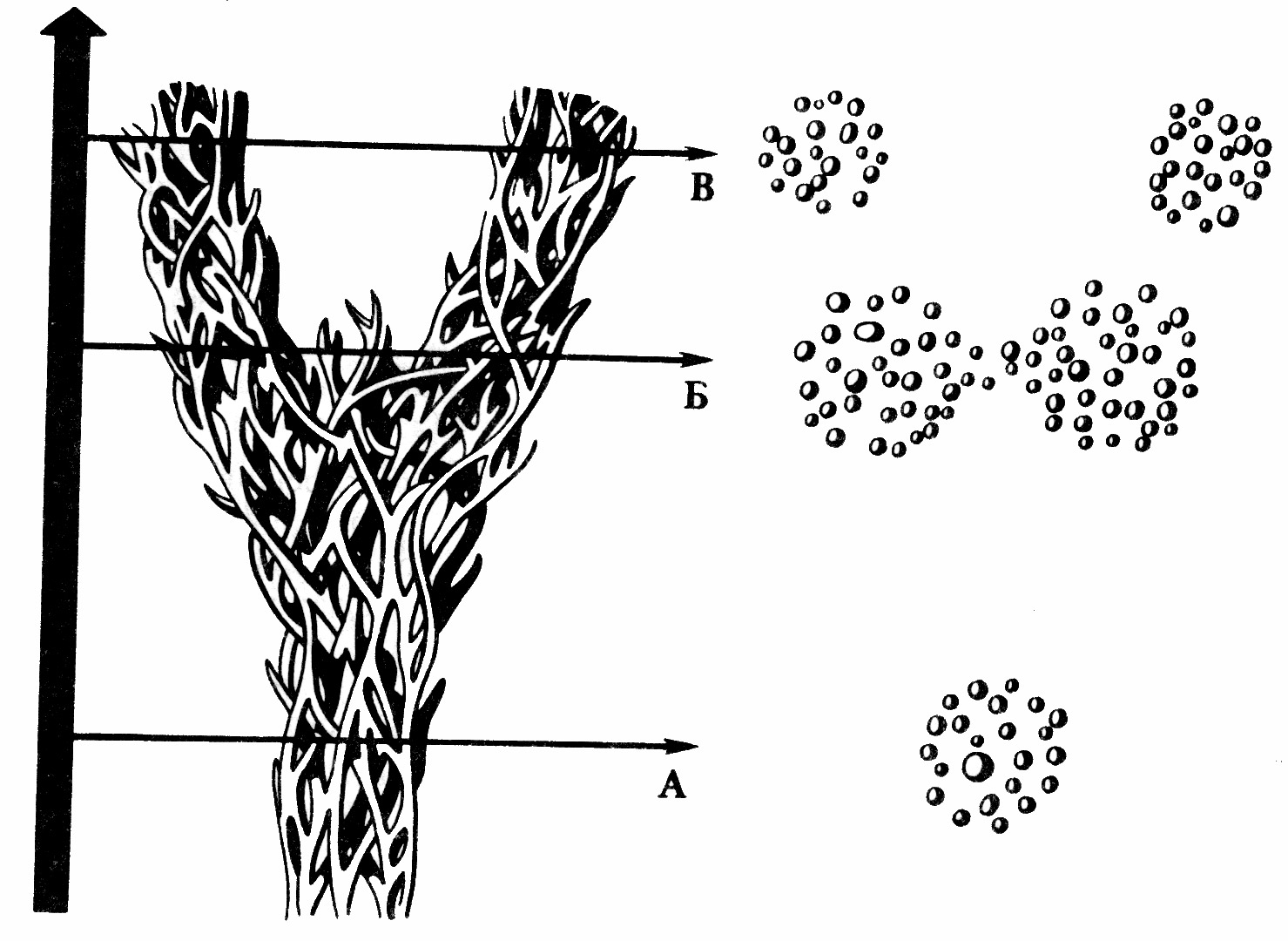

Рис.

151. Схематическое

изображение расщепления исходного

вида (А) на два (Б и В) во времени

(отдельные переплетающиеся ветви

- «менделеевские популяции»)

У растений симпатрическое видообразование происходит путём полиплоидии. Так, существуют виды пшениц с 14, 28 и 42 хромосомами. В клетках дикого хлопчатника содержится 26 хромосом, в клетках культурного хлопчатника - 52 хромосомы.