- •Кафедра экологии

- •Научный руководитель

- •Е.В.Иванеха

- •Глава I. Физико-географическая характеристика Дмитровского района….....5

- •Глава II. Материалы и методы исследования…………………………………17

- •2.5. Определение рН и минерализации………………………..………..19

- •Глава III. Показатели родников Дмитровского района…………………….21

- •Глава I. Физико-географическая характеристика дмитровского района

- •Ландшафт

- •Геологическое строение

- •Гидрогеология

- •Глава II. Материалы и методы исследования

- •2.1. Методика определения хлоридов

- •2.3 Определение нитратов

- •2.4 Определение нитритов

- •2.5. Определение рН и минерализации

- •Глава III. Результаты иследования родников дмитровского района

- •Заключение

- •Список литературы

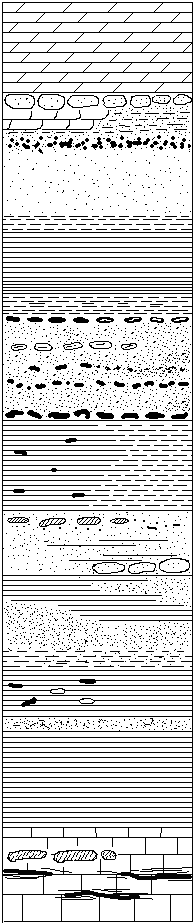

Геологическое строение

Наиболее древними отложениями на территории Дмитровского района являются известняки и глины верхнего яруса каменноугольной системы (Carbon – C) гжельского яруса (С3), представляющие морские осадки палеозойской эры (табл. 1). В окрестностях Дмитрова мощность отложений известняка всего 2 м, что составляет лишь малую часть московской известняковой толщи. Наименьшая глубина залегания каменноугольных известняков и глин в Дмитровском районе известна для Дядьковского торфяника – 71,2 м.

После отложения каменноугольных известняков был чрезвычайно длительный перерыв в отложении морских осадков в Дмитровском районе: в течение Пермского, Триасового и большей части Юрского периодов весь Московский край представлял собой сушу. Под верхне-юрскими осадками местами сохранились следы некоторых континентальных отложений или только кора выветривания поверхности каменноугольного известняка, иногда пронизанного ходами древних беспозвоночных. В основании юрских осадков наблюдаются местами галечники.

Следующий выше лежащий горизонт коренных отложений представлен морскими осадками середины мезозойской эры верхнего отдела юрской системы (J2) - черными и серыми глинами келловейского (местами), оксфордского, киммериджского, нижне- и верхне-волжских ярусов. Эти глины обнаружены к северу от Дмитрова, где на их размытую поверхность прямо налегают ледниковые отложения. У южных пределов Дмитровского района обнаружены верхние горизонты подмосковной юры – нижне- и верхне-волжские ярусы под нижнемеловыми породами. Эти горизонты чаще отсутствуют, будучи уничтоженными доледниковой и ледниковой эрозией.

Следующий горизонт отложений нижнего отдела меловой системы играет важную роль в формировании массивов, поднимающихся над уровнем рек и овражных систем. Верхненеокомские отложения встречаются в восточной части района в бассейне р. Клязьмы. К среднему и верхнему неокому относятся железистые пески.

Широко распространенная толща слюдистых, обычно белых песков, песчаников и черных глин относится к аптскому ярусу (Apt). Не представляя собой типичных морских осадков, породы этого горизонта быстро изменяют свой состав на коротких расстояниях, но все же можно отметить, что сплошные пески преобладают в их большей нижней части, в значительной мере скрытой под урезом рек. В глинах встречаются мелкие сростки серного колчедана; ниже их, в верхней части песков – конкреции сидерита непостоянным прослоем.

Вышележащий горизонт нижнего мела – гольт (Glt) – выражен песками с глауконитом и песчанистыми фосфоритами, а в верхней части еще и серыми слюдистыми глинами, также с большей или меньшей примесью глауконитовых зерен («парамоновские» глины). Мощность «парамоновских» глин достигает 10 м и более (в Ольявидове – 25 м), их подстилает небольшая толща (до 2,5-4 м) глауконитовых, частью глинистых песков.

Сеноман (Cm) представлен кварцевыми слабо глауконитовыми песками, содержащими вверху прослои фосфоритов. Мощность сеномана по Яхроме достигает 20 м и убывает к западу.

Следующий выше небольшой слой слюдистой суглино-супеси и опоковой породы относится к туронскому ярусу. С резким контактом на этот горизонт налегает следующий – песчаник, содержащий пустотки с гальками глауконитового песка, вывшего вероятно сцементированным известью (песчаный мел). Местами наблюдается резкий контакт зеленовато-серого ноздреватого песчаника с подстилающей его белой опокой. Кремнистый песчаник переходит вверх в более слабый нормальный кварцево-глауконитовый, сменяющийся песчанистой глиной и выше – беловатыми опоками.

Петрографически безизвестковые опоки варьируют от опоковидных довольно легких песчаников до более тонких трепеловидных пород, то переходят в мягкую глинисто-песчаную разность. Мощность их установить по естественным обнажениям невозможно, т.к. они срезываются ледниковыми образованиями.

Следующие горизонты представлены ледниковыми отложениями – четвертичный образования. Нижний горизонт первой морены представлен ледниковой валунной глиной, оставленной при первом наступлении ледника под его льдом, а также при отступлении от таяния. Для этой морены характерны темные тона – серо-бурый, темно-коричневый и т.п., сланцеватость, плотность, преобладание валунов известняка, кремней и мелких кварцитов над крупными кристаллическими. Нижняя морена сильно размыта талыми водами ледника, ее мощность от 3 до 15 м, в некоторых местах достигает 27 м.

Нижнюю морену покрывают межморенные (межледниковые) отложения талых вод ледника, они представлены преимущественно песчаными и песчано-валунными отложениями. Мощность их сильно варьирует от 0,4 м на Волгуше до 18 м по левобережью Икши. Типичными отложениями этого горизонта являются перекрестно- слоистые пески с линзами гравия и валунов. Пески этой толщи заключают иногда прослои глин, обычно красных.

При отступании из Дмитровского района ледника, под действием его талых вод образовались флювио-гляциальные отложения, состоящие главным образом из песков с гравием и валунами, частью суглинков. В эту группу относят, во-первых, кроющие водоразделы пески, во-вторых, высоко лежащие валунные пески, слагающие уступы бугры, протягивающиеся вдоль речных долин. К этой же группе принадлежат и озы – валообразные песчано-валунные холмы, образовавшиеся подо льдом.

К послеледниковым отложениям относится группа делювиально-аллювиальных отложений, представленная обычно розовато- или желтовато-бурым суглинком. Их покрывают эоловые образования – перевеянные покровные пески, мощностью 1 – 1,5 м.

Таблица 1. Схематическая колонка коренных пород Дмитровского района

Системы |

Ярусы |

|

|

Петрографический состав |

Полезные ископаемые |

Водонос.горизонты |

Верхний отдел меловой системы (Cr2) |

Эмшер (Em) |

1 1` 11 11 2 |

|

Кремнеземлистые легкие породы: трепеловидные и кремнистые опоки (1) |

Трепел (1) |

1.Опочный (III) |

Кремнисто-сливные песчаники. Опока, песчанистая глина, суглино-супесь (2) |

Песчаник (11) |

|

||||

Турон (т) |

||||||

Сеноман (Сm) |

3 |

Фосфоритовый слой |

|

|

||

4 |

Кварцевые слабо-глауконитовые пески (4) |

|

4.Надпарамоновский (IV) |

|||

Серые песчанистые глины (5) |

|

|

||||

Нижний отдел меловой системы (Cr1) |

Гольт верхний (Glt s) |

5 |

||||

6 |

||||||

Глауконитово-кварцевые пески с фосфоритами (6,7) |

Фосфориты (7) |

|

||||

Гольт средний (Glt m) |

7 |

|||||

Апт-Неоком (Apt-Nc) |

8 |

Черные или серые сланцевые глины со сростками серного колчедана или глинистые пески (8) |

|

|

||

9 |

Конкреции сидерита |

Стекольные пески (9) |

9.Апский (Va) |

|||

Белые и сероватые слюдистые кварцевые пески, слабый песчаник (иногда железистый), прослойки черных сажистых глин (9,10) |

||||||

10 |

|

10.Надъюрский (VId) |

||||

Юрская система (J)

|

Волжский верхний келловен (V-Kl s) |

11 |

Серые глины с фосфоритами и колчеданом (11) Глауконитовый песок

Серые глины (12) |

|

|

|

12 |

||||||

Каменноуг. система (С) |

Гжельский (С3) |

13 |

Белые и желтоватые известняки с прослойками кремня и красной глины (13) |

|

13. Верхнее-каменноугольный (Гжельский) (VII) |