- •Раздел 1 общеприкладная медицинская микробиология микробиология как наука

- •История развития микробиологии

- •Систематика и номенклатура микроорганизмов

- •Микроскопические методы исследования микроскопы и способы микроскопии

- •Методы приготовления мазков–препаратов из материала (культур) и способы их окрашивания

- •Морфология и ультраструктура прокариот эубактерии

- •Патогенные спирохеты

- •Актиномицеты

- •Риккетсии

- •Микоплазмы

- •Физиология микроорганизмов

- •Выделение чистых культур бактерий

- •Выделение и изучение культуральных свойств бактерий–аэробов

- •Особенности выделения и изучения культуральных свойств бактерий–анаэробов

- •Действие физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы

- •Бактериофаги (фаги)

- •Стерилизация

- •Инфекция

- •Механизмы неспецифической резистентности

- •Антигены как индукторы приобретенного антимикробного иммунитета

- •Органы иммунитета и иммунокомпетентные клетки

- •Антитела (иммуноглобулины)

- •Процесс антителообразования

- •Аллергия (гиперчувствительность)

- •Патогенез и характер проявления анафилаксии и инфекционной аллергии

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия вакцины

- •Иммунные сыворотки (гамма–глобулины)

- •Серологические реакции иммунитета

- •Реакция агглютинации

- •Реакция преципитации

- •Реакция связывания комплемента

- •Реакция иммунофлюоресценции

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Раздел 2 инфекционная микробиология возбудители бактериальных инфекций пиогенные кокки

- •Общая характеристика патогенных энтеробактерий и вызываемых ими кишечных инфекций

- •Эшерихии

- •Возбудители брюшного тифа и паратифов а и в

- •Возбудители сальмонеллезов

- •Возбудители дизентерии

- •Холерный вибрион

- •Коринебактерии дифтерии

- •Возбудители туберкулеза и микобактериозов

- •Возбудитель сифилиса

- •Возбудители вирусных инфекций общая характеристика вирусов

- •Вирусы гриппа

- •Вирусы парагриппа

- •Аденовирусы

- •Вирусы гепатита

- •Спид и спид–ассоциированные инфекции

- •Возбудители протозойных болезней плазмодии малярии

- •Токсоплазмы

- •Трихомонады

- •Лямблии

- •Приложение устройство, оснащение и правила работы в микробиологических лабораториях

Антитела (иммуноглобулины)

V–область

с паратопами

С–область

Рис.

27 Строение

иммуноглобулина G

Fc–

фрагмент

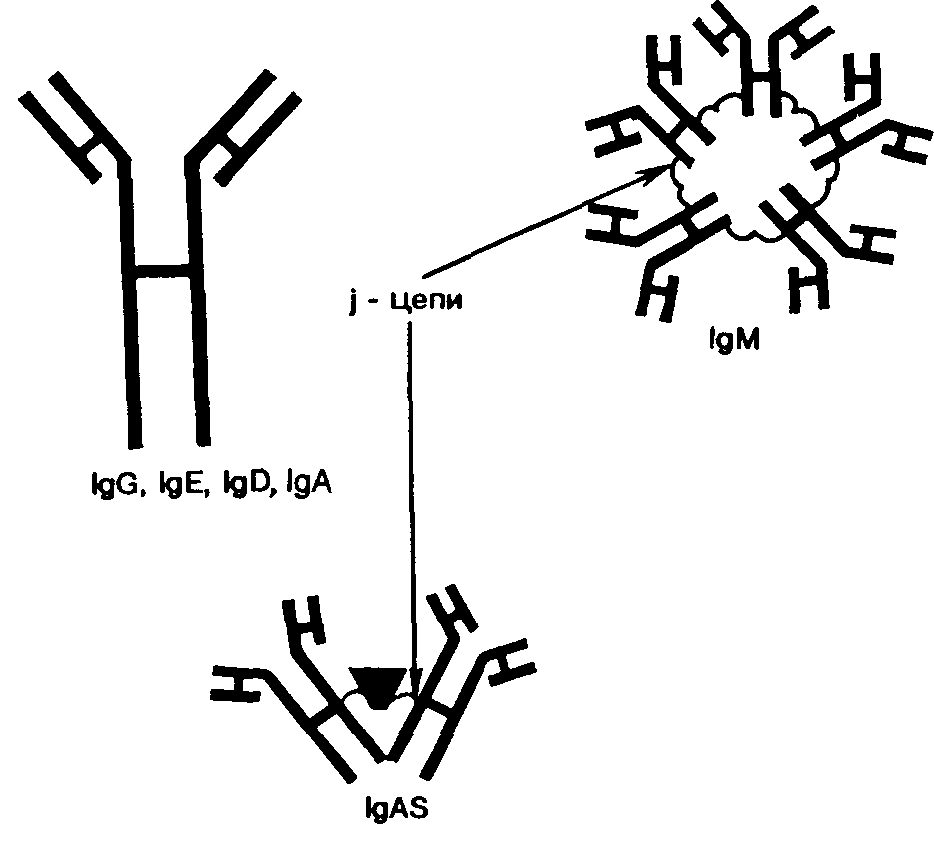

Рис.

28 Классы

иммуноглобулинов

Классы. В зависимости от строения константных областей тяжелых цепей все иммуноглобулины разделяют на пять классов: IgG, IgЕ, IgD, IgМ и IgА (рис. 28). Первые три класса иммуноглобулинов являются мономерами, т. е. бивалентными, содержащими два антигенсвязывающих центра. IgМ – полимер, состоит из пяти мономерных молекул, связанных в области Ре–фрагментов особыми/–цепями. Валентность IgА различна. В сыворотке крови IgА, как и IgG, имеет мономерную структуру, а в секретах слизистых оболочек, межтканевой жидкости – в виде димеров (двух мономерных молекул). Эти так называемые секреторные IgАS связаны особым полипептидом, который защищает димеры от воздействия протеолитических ферментов.

Физико–химические свойства Ig. По физико–химическим свойствам иммуноглобулины G, Е, D и А представляют собой белки с молекулярной массой 150 000–350 000, обозначаемые по константе седиментации как 7S (IgG, IgЕ, IgD, IgА), 7,7–8,0 S (IgА), 9–12 S (IgAS). Макроиммуноглобулины М имеют молекулярную массу 900000 и константу седиментации 19 S.

Биологические свойства Ig. Касаясь биологических свойств иммуноглобулинов, нужно отметить, что содержание их в крови непостоянно и колеблется от 0,3–0,4 мг% (IgE) до 50–420 мг% (IgА и IgМ) и 800–1680 мг% (IgG).

На первичное введение в организм антигена вырабатываются IgM. Отличаются они выраженной авидностью (жадностью), т. е., обладая 10 антигенсвязывающими центрами, образуют прочные соединения с антигенами, несущими множественные эпитопы, вызывают агглютинацию и лизис клеток, обеспечивают устойчивость к бактериальным инфекциям. Сохраняются IgМ, однако, недолго, и период их полувыведения не превышает 5 дней.

При повторном попадании антигена происходит бурная выработка IgG, обеспечивающих нейтрализацию бактериальных токсинов и вирусов. Связываясь с микроорганизмами, IgG активируют образование комплемента, вызывают хемотаксис нейтрофилов. Микрофаги быстро поглощают бактерии, обработанные IgG и комплементом, так как имеют рецепторы к Fc–фрагменту иммуноглобулина и С3–фракции комплемента. IgG легко проникает через барьеры, в частности сквозь плаценту, попадая в кровь новорожденных. В последующем титр их пополняется при кормлении грудью, что обеспечивает иммунитет младенца в первые недели жизни. Период полувыведения IgG равен 24 дням.

Иммуноглобулины А, AS, Е вырабатываются как на первичное, так и на вторичное воздействие антигена. При этом сывороточные IgА накапливаются в крови. Секреторные IgAS продуцируются в слизистых оболочках кишечника, верхних дыхательных и мочевыводящих путей, содержатся в глазной жидкости, слюне, молоке и обеспечивают местный иммунитет тканей. Период полувыведения равен 6 дням.

IgE – цитофильный иммуноглобулин, в частности связывается с тучными клетками и базофилами крови. При реагировании с антигенами (микробами, веществами) в результате образования на их поверхности иммунных комплексов высвобождаются медиаторы воспалительной реакции.

Иммуноглобулин класса D находится на поверхности В– лимфоцитов и вместе с мономерными IgМ составляет их рецепторы.

Взаимодействие иммуноглобулинов с антигенами. IgG, IgM, IgA реагируют с детерминантами антигенов всеми имеющимися в их молекуле антигенсвязывающими центрами. Вследствие этого в растворах образуются крупные конгломераты веществ. Антитела, вызывающие видимые реакции, называют полными. В противоположность этому некоторая часть IgЕ и IgG реагирует с антигеном лишь одним активным центром, видимых реакций не дает и поэтому называется неполными антителами. Если реакция взаимодействия этих антител происходит в крови и не вызывает каких–либо нарушений в организме, их называют антителами–свидетелями. Последние блокируют антиген, а нередко одновременно связывают комплемент, вследствие чего называются блокирующими и комплементсвязывающими. Реагирование IgE с антигенами на поверхности клеток приводит к развитию аллергий. При незначительных, бесследно исчезающих проявлениях аллергии на кожных покровах антитела называют реагинами, а при ярко выраженных повреждениях клеток кожи –агрессинами или кожно–сенсибилизирующими антителами.