- •1. Процесс преобразования непрерывного сигнала в импульсно–кодово-модулированный: дискретизация, вантование, кодирование.

- •2. Процесс амплитудно-импульсной модуляции. Форма и спектр сигналов аим-1 и аим-2. Аим преобразователи и временные селекторы, работа схемы.

- •4. Принцип построения генераторного оборудования передачи и приёма цсп. Сравнительная характеристика. Временные диаграммы работы го и величины вырабатываемых частот.

- •9. Структурная схема оборудования временного группообразования асинхронных цифровых потоков. Принцип работы оборудования.

- •6. Цикловая синхронизация, способ передачи цифрового синхросигнала. Приемник цикловой синхронизации, пояснить принцип работы.

- •5.Тактовая синхронизация. Принцип выделения тактовой частоты, схема выделения тактовой частоты, графики, активная фильтрация тактовой частоты.

- •3. Квантование сигнала по уровню. Принцип равномерного и неравномерного квантования сигнала. Шумы квантования, способы их уменьшения.

- •8. Структурная схема регенератора двухполярных сигналов. Принцип работы регенератора.

- •14. Опред. Классификация конструкция и маркир. Коаксиальных кабелей связи.

- •15. Первичные параметры передачи двухпроводных направляющих систем.

- •12. Назначение, принципы построения первичных сетей (магистральные, зоновые, местные).

- •13. Определение классификация конструкция и маркир симметричных кабелей связи.

- •10. Pdh и sdh. Принцип построения sdh. Структуры сетей sdh.

- •16. Вторичные параметры передачи 2хпроводных направляющих систем.

- •17. Конструкция и классификация ов.

- •7. Основные требования к линейным кодам цифровых систем передачи (цсп) и волоконно-оптических систем передачи (восп). Привести примеры реализации линейных кодов цсп и восп.

- •19. Числовая апертура световода.

- •21. Дисперсия и коэффициент широкополосности световода.

- •20. Затухание световода.

1. Процесс преобразования непрерывного сигнала в импульсно–кодово-модулированный: дискретизация, вантование, кодирование.

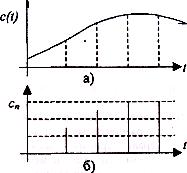

Преобразование непрерывного первичного аналогового сигнала в цифровой код называется импульсно-кодовой .модуляцией (ИКМ). В телекоммуникациях в качестве основания кода выбрана двоичная последовательность, реализуемая с наименьшими аппаратными затратами. Основными операциями при ИКМ являются дискретизации по времени, квантования (дискретизации по уровню дискретного по времени сигнала) и кодирование. Дискретизацией аналогового сигнала по времени называется преобразование, при котором представляющий параметр аналогового сигнала задается совокупностью его значений в дискретные моменты времени, или, другими словами, при котором из непрерывного аналогового сигнала c(t) получают выборочные значения с". Значения представляющего параметра сигнала, полученные в результате операции дискретизации по времени, называются отсчетами. Наибольшее распространение получили цифровые системы передачи, в которых применяется равномерная дискретизация аналогового сигнала, (отсчеты этого сигнала производятся через одинаковые интервалы времени). При равномерной дискретизации используются понятия: интервал дискретизации (интервал времени между двумя соседними отсчетами дискретного сигнала) и частота дискретизации F" (величина, обратная интервалу дискретизации). Величина интервала дискретизации выбирается в соответствии с теоремой Котельникова: аналоговый сигнал с ограниченным спектром и бесконечным интервалом наблюдения можно без ошибок восстановить из дискретного сигнала, полученного дискретизацией исходного аналогового сигнала, если частота дискретизации в два раза больше максимальной частоты спектра аналогового сигнала: Fd>2Fтa. Технически дискретизация производится стробированием сигнала c(t) ключевым элементом, замыкающимся через интервал дискретизации на малое время t << f. канал тональной должен занимать полосу 300...3400 Гц. Следовательно, частота дискретизации должна быть не менее: Fд=2x3400=6800Гц.

Согласно рекомендациям (МККТТ) для сигнала, передаваемого по каналу тональной частоты, принята частота дискретизации Fд =8000 Гц. При квантовании отсчеты С" ряда Котельникова, принимающие в реальных условиях значения в диапазоне от Ст до Стах (динамический диапазон сигнала), аппроксимируются одним значением из конечного числа значений У1...Ут называемых уровнями квантования. Такая операция подобна округлению и приводит к погрешности, называемой ШУМОМ квантования. Выбор уровней YJ производится таким образом, чтобы, с одной стороны - минимизировать шумы квантования, с другой стороны - упростить реализацию квантователя. Наиболее просто квантователь реализуется при равномерном квантовании, уровни которого расположены в диапазоне Cmin - Сmax с шагом ∆. Разность между действительным и выбранным значениями и будет шумом квантования, абсолютная величина которого не превышает ∆ /2 Уменьшение шума квантования прямым способом (∆→ 0) приводит к большому числу уровней квантования и, как следствие, к необходимости передавать кодовые слова большой длины, что приводит к необходимости увеличения скорости передачи цифрового потока. Кодированием квантованного отсчета называется отождествление этого отсчета с кодовыми словами, где под кодовым словом понимается упорядоченная последовательность символов некоторого алфавита. На практике в ИКМ аппаратуре используют двоичные кодовые слова причем каждое двоичное слово соответствует определенному уровню квантования сигнала. Согласно рекомендациям МККТТ, было принято 256 уровней квантования, а длина кодового слова - 8 двоичных символов (бит). При отождествлении уровня квантования с двоичным кодовым словом широко используются два кода: натуральный и симметричный. В натуральном двоичном коде двоичные слова, соответствующие квантованным отсчетам сигнала, представляют собой неотрицательные целые числа, взятые в порядке возрастания амплитуд сигнала. В симметричном коде один символ отражает полярность квантованного сигнала, а остальные символы определяют двоичное число, представляющее абсолютную величину этого сигнала.