- •Пособие по биологии для поступающих в вузы

- •13.2. Отдел Лишайники (Lichenophyta Lichenes) 133

- •16.1. Появление многоклеточных животных 161

- •Раздел 6. Общая биология 380

- •Глава 35. Введение в цитологию 381

- •Глава 43. Возникновение и развитие жизни на Земле 558

- •Глава 44. Происхождение человека 570

- •Глава 45. Основы экологии 577

- •От авторов

- •Раздел 1. Царство Растения (Plantae) Введение

- •Морфология и анатомия растений

- •Глава 1. Особенности строения растительных клеток

- •Клеточная стенка

- •Плазмодесмы

- •Пластиды

- •Хлоропласты

- •Лейкопласты

- •Хромопласты

- •Вакуоли

- •Глава 2. Растительные ткани

- •2.1. Образовательные ткани (меристемы)

- •2.2. Покровные ткани

- •Эпидерма

- •Устьица

- •Кутикула

- •Перидерма (пробка)

- •Ритидом, или корка

- •2.3. Механические (арматурные) ткани

- •Флоэма (луб) Ситовидные элементы

- •Ситовидные клетки

- •Ситовидные трубки

- •2.5. Основные ткани

- •Ассимиляционная, или хлорофиллоносная, паренхима (хлоренхима)

- •3.1.1. Морфология корня

- •Классификация корней

- •Зоны молодого корня

- •Вторичное строение корня

- •3.1.3. Корневые системы

- •3.1.4 Почва

- •3.1.5. Удобрения

- •Минеральные удобрения

- •Органические удобрения

- •Применение удобрений

- •3.1.4. Физиология корня Рост корня

- •Поглощение корнем и передвижение воды и минеральных веществ

- •Поглощение воды и минеральных веществ

- •Горизонтальный транспорт веществ

- •Вертикальный транспорт веществ

- •Запасающие корни

- •3.2. Побег и системы побегов

- •3.2.1. Морфология побега Внешнее строение побега

- •3.2.2. Развитие побега из почки

- •3.2.3. Образование системы побегов. Ветвление

- •3.2.4. Видоизменения побега

- •3.2.5. Стебель — осевой орган побега Общая характеристика стебля

- •Анатомия стебля

- •Эпидерма, перидерма и первичная кора

- •Древесина

- •3.2.6. Лист — боковой орган побега

- •М Рис. 22. Внешнее строение листа: 1 — листовая пластинка; 2 — черешок; 3 — прилистники; 4 — основание листа. Орфология листа Основные части листа

- •Листовая пластинка

- •Черешок

- •Основание листа

- •Прилистники

- •Листорасположение

- •Классификация листьев

- •Жилкование листьев

- •Анатомия листа

- •Функции листа

- •Фотосинтез

- •Световая фаза фотосинтеза

- •Темновая фаза фотосинтеза

- •Дыхание

- •Транспирация

- •Кутикулярная транспирация

- •Устьичная транспирация

- •Видоизменения листа

- •Колючки

- •Ловчие аппараты

- •Листопад

- •Глава 4. Размножение растений

- •4.1. Бесполое размножение

- •Деление

- •Размножение спорами

- •4.2. Вегетативное размножение растений

- •Естественное вегетативное размножение

- •Специальные вегетативные структуры

- •Размножение частями вегетативных органов, отделенных от материнского растения после их укоренения

- •Деление кустов

- •Размножение отводками

- •Размножение корневыми отпрысками

- •Размножение частями вегетативных органов, отделенных от материнского растения до их укоренения

- •Стеблевые черенки

- •Листовые черенки

- •Корневые черенки

- •Прививки

- •Культура тканей

- •4.3. Половое размножение

- •Хологамия

- •Конъюгация

- •Изогамия

- •Гетерогамия

- •Оогамия

- •Глава 5. Генеративные органы

- •5.1. Цветок

- •5.1.1. Морфология цветка

- •Цветоножка

- •Цветоложе

- •Околоцветник

- •Чашечка

- •Андроцей

- •Тычиночная нить

- •Пыльник

- •Микроспорогенез и микрогаметогенез

- •Гинецей

- •Мегаспорогенез и мегагаметогенез

- •Нектарники

- •5.1.2. Соцветия

- •Простые соцветия

- •Сложные соцветия

- •5.1.3. Опыление

- •Естественное опыление

- •Самоопыление

- •Перекрестное опыление

- •Механизмы перекрестного опыления

- •Искусственное опыление

- •5.1.4. Оплодотворение. Образование плодов и семян

- •5.2. Семя

- •5.2.1. Состав семян

- •Семенная кожура

- •Семена без эндосперма и без перисперма

- •5.2.4. Условия прорастания семян

- •5.3. Плод

- •5.3.1. Околоплодник

- •4.3.2. Классификация плодов

- •Систематика растений

- •Глава 6. Низшие растения, или Водоросли

- •6.1. Красные водоросли, или багрянки

- •6.2. Отдел Бурые водоросли

- •Ламинария

- •6.3. Отдел Зеленые водоросли

- •Хламидомонада

- •Хлорелла

- •Спирогира

- •Улотрикс

- •6.4. Значение водорослей

- •Высшие растения Глава 7. Отдел Моховидные (Bryophyta)

- •Класс Листостебельные мхи

- •Кукушкин лен

- •Торфяной мох сфагнум

- •Значение мхов

- •Глава 8. Отдел Плауновидные (Lecopodiophyta)

- •Плаун булавовидный

- •Значение плаунов

- •Глава 9. Отдел Хвощевидные (Equisetophyta)

- •Хвощ полевой

- •Значение хвощей

- •Глава 10. Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta)

- •Щитовник мужской

- •Значение папоротников Семенные растения Глава 11. Отдел Голосеменные (Gimnospermae)

- •Сосна обыкновенная

- •Значение голосеменных

- •Глава 12. Отдел Покрытосеменные (Angiospermae)

- •12.1. Двудольные растения Семейство Крестоцветные

- •Семейство Розовые

- •Семейство Бобовые (или Мотыльковые)

- •Семейство Пасленовые

- •Семейство Астровые (или Сложноцветные)

- •1 Рис. 80. Лилия: 1 — простой околоцветник; 2 — пестик; 3 — шесть тычинок; 4 — луковица. 1.2. Однодольные растения

- •Семейство Лилейные

- •Семейство Мятликовые (или Злаковые)

- •Раздел 2. Царство Грибы (Mycota) Глава 13. Отдел Грибы

- •13.1.1. Плесневые грибы. Дрожжи Мукор

- •Пеницилл (кистевик)

- •13.1.2. Шляпочные грибы

- •Морфология шляпочных грибов

- •Размножение грибов

- •Питание грибов

- •Съедобные и ядовитые грибы

- •13.1.3. Грибы-паразиты растений

- •Головневые грибы

- •Спорынья

- •Грибы-трутовики

- •13.1.4. Значение грибов

- •13.2. Отдел Лишайники (Lichenophyta Lichenes)

- •13.2.1. Морфология лишайников

- •13.2.2. Физиология лишайников

- •13.2.3. Значение лишайников

- •Раздел 3. Царство Дробянок (Mychota) Глава 14. Бактерии

- •14.1. Морфология бактерий

- •Размер и форма

- •Капсула

- •Клеточная стенка

- •Цитоплазматическая мембрана и ее производные

- •Цитоплазма и цитоплазматические включения

- •Рибосомы

- •Цитоплазматические включения

- •Нуклеоид

- •Жгутики

- •Фимбрии

- •Эндоспоры

- •14.2. Физиология бактерий

- •Питание бактерий

- •Почкование

- •Половой процесс, или генетическая рекомбинация

- •Конъюгация

- •Трансдукция

- •Трансформация

- •14.3. Значение бактерий

- •Цветы и соцветия

- •Плоды и семена

- •Классификация цветковых

- •Раздел 4. Царство Животные (Zoa)

- •Глава 15. Подцарство Простейшие (Protozoa)

- •15.1. Общая характеристика

- •15.2. Тип Корнежгутиковые (Sarcomastigophora)

- •15.2.1. Класс Корненожки, или Саркодовые (Sarcodina)

- •15.2.2. Класс Жгутиконосцы (Mastigophora)

- •15.2.3. Тип Инфузории, или Ресничные (Ciliophora)

- •15.2.4. Тип Споровики (Sporozoa)

- •Подцарство Многоклеточные Глава 16. Тип Кишечнополостные (Coelenterata)

- •16.1. Появление многоклеточных животных

- •16.2. Общая характеристика типа

- •16.2. Класс Гидроидные полипы (Hydrozoa).

- •16.3. Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa)

- •Глава 17. Тип Плоские черви (Plathelminthes)

- •17.1. Общая характеристика типа

- •17.2. Класс Ресничные (Turbellaria)

- •Особенности строения и жизнедеятельности

- •17.3. Класс Сосальщики (Trematoda)

- •17.4. Класс Ленточные (Cestoda)

- •Бычий цепень.

- •Свиной цепень.

- •Эхинококк.

- •Первичнополостные Глава 18. Тип Круглые черви (Nemathelminthes)

- •18.1. Общая характеристика типа

- •18.2. Строение и жизнедеятельность нематод

- •Аскарида человеческая

- •Острица человеческая

- •Вторичнополостные Глава 19. Тип Кольчатые Черви (Annelida)

- •19.1. Общая характеристика типа

- •19.2. Строение и жизнедеятельность

- •Класс Малощетинковые кольчатые черви (Oligochaeta).

- •Класс Многощетинковые кольчатые черви (Polуchaeta).

- •Класс Пиявки (Hirudinea).

- •Глава 20. Тип Моллюски (Mollusca) Класс Двустворчатые (Bivalvia), Класс Брюхоногие (Gastropoda)

- •20.1. Общая характеристика типа

- •20.2. Строение и жизнедеятельность

- •Класс Двустворчатые (Bivalvia).

- •Класс Брюхоногие (Gastropoda).

- •Глава 20. Тип Членистоногие (Arthropoda)

- •20.1. Общая характеристика типа

- •20.2. Подтип Жабродышащие (Branchiata) Класс Ракообразные (Crustacea)

- •Строение и жизнедеятельность

- •20.3. Подтип Хелицеровые (Chelicerata) Класс Паукообразные (Arachnida)

- •Строение и жизнедеятельность

- •Отряд Пауки (Aranei)

- •Отряд Клещи (Acari).

- •20.4. Подтип Трахейные (Tracheata) Класс Насекомые (Insecta) Строение и жизнедеятельность

- •Отряд Жесткокрылые

- •Отряд Чешуекрылые

- •Отряд Перепончатокрылые

- •Отряд Двукрылые (Diptera)

- •Отряд Прямокрылые (Orthoptera).

- •Глава 21. Тип Хордовые (Chordata) Подтип Бесчерепные (Acrania) Класс Головохордовые (Cephalochordata)

- •21.1. Общая характеристика типа

- •21.2. Ланцетник

- •Подтип Позвоночные (Vertebrata) Надкласс Рыбы (Pisces)

- •21.3. Характеристика подтипа

- •21.4. Характеристика надкласса

- •21.5. Класс Хрящевые рыбы (Сhondrichtyes)

- •21.6. Класс Костные рыбы (Osteichtyes)

- •Надотряд Костистые рыбы

- •Надкласс Наземные позвоночные (Tetrapoda) Класс Земноводные (Amphibia)

- •21.7. Характеристика класса

- •21.8. Строение и жизнедеятельность

- •Отряд Хвостатые амфибии (Caudata).

- •Отряд Бесхвостые амфибии (Anura).

- •Класс Пресмыкающиеся (Reptilia)

- •21.9. Характеристика класса

- •21.10. Строение и жизнедеятельность

- •Отряд Черепахи (Chelonia)

- •21.12. Строение и жизнедеятельность

- •Надотряд Килегрудые.

- •Класс Млекопитающие (Mammalia)

- •21.13. Общая характеристика класса

- •21.14. Строение и жизнедеятельность

- •Подкласс Первозвери (Prototheria).

- •Подкласс Сумчатые.

- •Подкласс Плацентарные, или Высшие звери.

- •Отряд Насекомоядные.

- •Отряд Рукокрылые.

- •Отряд Грызуны.

- •Отряд Зайцеобразные.

- •Отряд Хищные.

- •Отряд Ластоногие.

- •Отряд Китообразные.

- •Отряд Парнокопытные.

- •Отряд Непарнокопытные.

- •Отряд Приматы.

- •Основные вопросы для повторения Простейшие

- •Кишечнополостные

- •Плоские черви

- •Круглые черви

- •Кольчатые черви

- •Членистоногие, ракообразные

- •Членистоногие, Паукообразные

- •Членистоногие, Насекомые

- •Головохордовые

- •Земноводные

- •Пресмыкающиеся

- •Млекопитающие

- •Раздел 5. Человек Глава 22. Общее знакомство с организмом человека

- •22.1. Человек и окружающая среда

- •22.2. Строение и свойства клеток

- •22.3. Ткани

- •22.4. Органы, системы органов

- •Глава 23. Опорно-двигательная система

- •23.1. Скелет

- •2 Рис. 189. Строение мышцы. А — одноглавая мышца, б — двуглавая. 1 — головка; 2 — брюшко. 3.2. Мышцы.

- •Глава 24. Кровь

- •24.1. Виды внутренней среды

- •24.2. Эритроциты, переливание крови

- •24.3. Свертывание крови

- •24.4. Лейкоциты, иммунитет

- •Глава 25. Кровообращение

- •25.1. Органы кровообращения. Сердце

- •25.2. Работа сердца. Регуляция работы

- •25.3. Круги кровообращения

- •25.4. Кровяное давление. Движение крови

- •25.5. Лимфа. Лимфатические сосуды и узлы

- •Глава 26. Дыхательная система

- •26.1. Строение органов дыхания

- •26.2. Жизненная емкость легких

- •26.3. Газообмен в легких и тканях

- •26.4. Регуляция дыхания

- •Глава 27. Пищеварительная система

- •27.1. Функции органов пищеварения

- •27.2. Строение пищеварительной системы.

- •27.3. Пищеварение в ротовой полости

- •27.4. Пищеварение в желудке

- •27.5. Пищеварение в кишечнике.

- •Глава 28. Обмен веществ и энергии

- •28.1. Общая характеристика

- •28.2. Белковый обмен

- •28.3. Углеводный обмен

- •28.4. Жировой обмен

- •28.5. Водно-солевой обмен

- •28.6. Витамины

- •Глава 29. Выделительная система.

- •29.1. Строение и функции.

- •29.2. Образование мочи.

- •29.3. Регуляция мочевыделения.

- •Глава 30. Эндокринная система.

- •30.1. Железы организма.

- •30.2.Гипоталамо-гипофизарная система.

- •30.3. Щитовидная, паращитовидные железы, надпочечники.

- •30.4. Поджелудочная железа, половые железы

- •Глава 31. Нервная система

- •31.1. Строение и функции

- •31.2. Строение и функции спинного мозга

- •31.3. Строение и функции головного мозга

- •31.4. Автономная нервная система

- •Глава 32. Органы чувств (Анализаторы)

- •32.1. Понятие об анализаторах

- •32.3. Слуховой и вестибулярный анализаторы

- •32.4. Кожный анализатор.

- •Глава 33. Высшая нервная деятельность

- •33.1. Создание учения о внд. Рефлексы

- •Глава 34. Размножение и развитие человека

- •34.1. Мужская половая система

- •34.2. Женская половая система

- •34.3. Менструальный цикл:

- •Основные вопросы для повторения Общее знакомство с организмом человека

- •Опорно-двигательная система

- •Кровообращение

- •Дыхательная система

- •Пищеварительная система

- •Обмен веществ и энергии

- •Выделительная система

- •Нервно-гуморальная регуляция

- •Органы чувств

- •Высшая нервная деятельность

- •Размножение и развитие человеческого организма

- •Раздел 6. Общая биология

- •Глава 35. Введение в цитологию

- •35.1. Предмет и содержание цитологии

- •35.2. Развитие представлений о клетке

- •Клеточная теория

- •Положения современной клеточной теории

- •35.3. Общая характеристика химического состава клетки

- •Биологическое значение воды

- •Минеральные вещества

- •35.5. Органические вещества

- •35.5.1. Белки

- •Аминокислотный состав белков

- •Пептиды

- •Структура белковой молекулы

- •Первичная структура

- •Вторичная структура

- •Третичная структура

- •Четвертичная структура

- •Классификация белков

- •Денатурация и ренатурация белков

- •Функции белков

- •Строительная (структурная) функция

- •Транспортная функция

- •Регуляторная функция

- •Строение ферментов

- •Свойства ферментов

- •Механизм действия ферментов

- •35.5.2. Углеводы

- •Простые углеводы

- •Свойства моносахаридов

- •Наиболее важные моносахариды

- •Рибоза и дезоксирибоза

- •Образование полисахаридов

- •Крахмал

- •Наиболее важные полисахариды

- •Гликоген

- •Целлюлоза (клетчатка)

- •Энергетическая

- •Функции углеводов

- •Запасающая

- •Простые липиды Жиры

- •Жирные кислоты

- •Образование молекулы триглицерида

- •Свойства триглицеридов

- •Сложные липиды Фосфолипиды

- •Гликолипиды

- •Липоиды

- •Нуклеотиды

- •Состав нуклеотидов Азотистые основания

- •Пятиуглеродный сахар

- •Фосфорная кислота

- •Образование нуклеотидов

- •Функции нуклеотидов

- •Образование ди- и полинуклеотидов

- •Полинуклеотиды

- •Дезоксирибонуклеиновая кислота

- •Структура молекулы днк

- •Самоудвоение молекулы днк

- •35.5.5. Рибонуклеиновые кислоты

- •Структурная организация рнк

- •Информационная рнк

- •Транспортная рнк

- •Рибосомная рнк

- •35.5.6.Аденозинтрифосфорная кислота (атф)

- •Глава 36. Строение клетки

- •36.1. Клеточные мембраны

- •Химический состав и строение мембраны

- •Функции мембран

- •Транспорт веществ через мембрану

- •Пассивный транспорт

- •Активный транспорт

- •Эндоцитоз и экзоцитоз

- •36.2. Цитоплазма. Органоиды

- •Гиалоплазма

- •Органоиды

- •Эндоплазматический ретикулум (эпр)

- •Аппарат Гольджи

- •Лизосомы

- •Митохондрии

- •Рибосомы

- •Цитоскелет

- •Микротрабекулярная система

- •Микротрубочки

- •Центриоли

- •Реснички и жгутики

- •Микрофиламенты

- •Включения

- •Крахмальные зерна

- •Липидные капли

- •Белковые включения

- •Кристаллы оксалата кальция

- •36.3. Ядро

- •Ядерная оболочка

- •Кариоплазма

- •Ядрышко

- •Хроматин

- •Глава 37. Обмен веществ

- •37.1. Общая характеристика

- •37.2. Биосинтез белков, код днк, транскрипция

- •37.3. Трансляция

- •37.4. Фотосинтез, хемосинтез

- •37.5. Энергетический обмен

- •Глава 38. Размножение и развитие

- •38.1. Бесполое размножение

- •Деление

- •Споруляция

- •Почкование

- •Фрагментация

- •Вегетативное размножение

- •Полиэмбриония

- •38.2. Половое размножение

- •38.3. Деление клеток

- •Жизненный (клеточный цикл)

- •Митотический цикл

- •Интерфаза

- •Пресинтетический период

- •Синтетический период

- •Постсинтетический период

- •Механизм митоза

- •Профаза(2n4c)

- •Метафаза(2n4c)

- •Анафаза(4n4c)

- •Телофаза (2n2c)

- •Пахитена (2n; 4с)

- •Диплотена (2n; 4с)

- •Диакинез (2n; 4с)

- •Метафаза I (2n; 4с)

- •Анафаза I (2n; 4с)

- •Телофаза I (1n; 2с)

- •Анафаза II (2n; 2с)

- •Телофаза II (1n; 1с)

- •38.4. Онтогенез, или индивидуальное развитие организмов24

- •Гаметогенез

- •Этапы гаметогенеза

- •Фаза размножения

- •Фаза роста

- •Фаза созревания

- •Сперматогенез

- •Оогенез

- •Организация яйцеклеток животных

- •Оболочки

- •Питательные вещества яйцеклетки

- •Осеменение

- •Проникновение спермия в яйцо

- •Слияние генетического материала спермия и яйца

- •Партеногенез

- •38.5. Эмбриональное развитие

- •Дробление

- •Полное дробление

- •Частичное дробление

- •Образование бластулы

- •Типы бластул

- •Гаструляция

- •Способы гаструляции

- •Образование мезодермы

- •Первичный органогенез

- •Нейруляция

- •Образование систем органов

- •Эмбриональная индукция

- •38.6. Постэмбриональное развитие

- •Типы постэмбрионального развития

- •Глава 39. Неклеточные формы жизни

- •Происхождение вирусов

- •Химический состав вирусов

- •Структурная организация вирусов

- •Репродукция вирусов

- •Значение вирусов

- •Строение вирусной частицы вич

- •Методы генетики

- •Генетическая символика

- •40.2. Законы Менделя

- •Моногибридное скрещивание

- •Первый закон Менделя

- •Второй закон Менделя

- •Гипотеза чистоты гамет

- •Неполное доминирование

- •Дигибридное скрещивание

- •Третий закон Менделя

- •Цитологические основы третьего закона Менделя

- •40.3. Сцепленное наследование

- •4 Рис. 328. Хромосомное определение пола у дрозофилы. 0.4. Генетика пола

- •40.5. Наследование признаков, сцепленных с полом

- •40.6. Генотип целостная, исторически сложившаяся система генов.

- •Взаимодействие генов

- •Взаимодействие аллельных генов

- •Взаимодействие неаллельных генов

- •Комплементарное взаимодействие

- •Эпистаз.

- •Полимерия

- •Плейотропия

- •40.7. Генетика человека

- •40.8. Генетика популяций

- •Закон Харди-Вайнберга

- •Факторы, изменяющие генетическую структуру популяции

- •40.9. Изменчивость

- •Мутационная изменчивость

- •Классификация мутаций

- •Мутации по характеру изменения генотипа

- •Генные мутации

- •Хромосомные мутации

- •Геномные мутации

- •Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости

- •Искусственное получение мутаций

- •Модификационная изменчивость

- •Статистические закономерности модификационной изменчивости

- •Глава 41. Основы селекции

- •41.1. Учение н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений

- •41.2. Основные методы селекции растений

- •41.3. Основные методы селекции животных

- •41.4. Селекция микроорганизмов. Биотехнология

- •Глава 42. Эволюционное учение Развитие биологии в додарвиновский период

- •42.1. Карл Линней, креационизм

- •42.2. Жан Батист Ламарк, трансформизм

- •Основные положения эволюционной теории Дарвина

- •42.3. Чарлз Роберт Дарвин

- •42.4. Ч.Дарвин об искусственном отборе

- •42.5. Ч.Дарвин о естественном отборе и дивергенции

- •42.6. Формы естественного отбора

- •42.7. Факторы эволюции

- •42.8. Приспособленность организмов

- •42.9. Вид. Критерии вида

- •42.10. Популяция единица вида и эволюции. Микроэволюция

- •42.11. Видообразование

- •42.12. Главные направления эволюции

- •42.13. Доказательства эволюции

- •Глава 43. Возникновение и развитие жизни на Земле

- •43.1. Теории возникновения жизни на Земле

- •Теория самозарождения.

- •Теория панспермии.

- •Теория биохимической эволюции.

- •43.2. Эволюция пробионтов. Теория симбиогенеза

- •43.3. Развитие жизни на Земле

- •Архейская эра.

- •Протерозойская эра.

- •Палеозойская эра.

- •Мезозойская эра.

- •Кайнозойская эра.

- •Глава 44. Происхождение человека

- •44.1. Доказательства происхождения человека от животных

- •44.2. Антропогенез

- •44.3. Человеческие расы, их происхождение и единство

- •Глава 45. Основы экологии

- •45.1. Предмет и задачи экологии

- •45.2. Экологические факторы

- •45.3. Абиотические факторы среды

- •45.4. Биотические факторы среды

- •45.5. Популяция: структура и регуляция численности. Экологическая ниша

- •45.6. Рациональное использование видов

- •45.7. Экосистемы. Характеристика экосистемы

- •45.8. Смена биогеоценозов. Искусственные биогеоценозы

- •45.9. Биосфера и ее границы

- •45.10. Живое вещество и его функции

- •45.11. Человек и биосфера.

- •Основные вопросы для повторения Химический состав клетки

- •Строение клетки

- •Обмен веществ

- •Размножение и развитие

- •Основы генетики

- •Основы селекции

- •Эволюционное учение

- •Возникновение и развитие жизни на Земле

- •Происхождение человека

- •Основы экологии

- •Список рекомендуемой литературы

21.8. Строение и жизнедеятельность

У

Рис. 144.

Лягушка травяная (Rana

temporaria).

Покровы представлены многослойным эпидермисом и дермой. Кожа мягкая, голая, проницаемая для газов и воды и пронизанная сетью кровеносных

сосудов. Она функционирует у земноводных как дополнительный орган дыхания, поэтому содержит многочисленные железы, постоянно выделяющие слизь. Увлажнение кожи связано с тем, что газообмен между организмом и средой может происходить только через водную пленку. Кроме слизистых, имеются еще и ядовитые железы.

Скелет и мускулатура. С особенностями внутреннего строения познакомимся на примере травяной лягушки (рис. 144). Скелет лягушки, как и у всех позвоночных животных, разделяют на четыре отдела: осевой скелет, скелет черепа, скелет конечностей и скелет поясов конечностей.

Осевой скелет представлен позвоночником, у которого в дополнение к туловищному и хвостовому отделам, свойственным рыбам, появились шейный и крестцовый отделы. Череп лягушки подвижно сочленяется с единственным шейным позвонком при помощи двух мыщелков, что обеспечивает движение головы в вертикальной плоскости (в горизонтальной плоскости голова двигаться не может). Число позвонков туловищного отдела может быть различным, наибольшее количество — у безногих земноводных (более ста). Меньше всего позвонков в туловищном отделе у бесхвостых земноводных, у лягушки их семь. Ребер у лягушки нет, но у хвостатых земноводных на позвонках туловищного отдела развиваются короткие верхние ребра, а у безногих — настоящие ребра. Крестцовый отдел включает в себя один позвонок, несущий на себе длинные поперечные отростки, к которым причленяются подвздошные кости таза. Хвостовой отдел лягушки оканчивается хвостовой костью — уростилем — косточкой, которая представляет собой несколько позвонков, слившихся в процессе эмбрионального развития. В связи с выходом на сушу произошли изменения в черепе, а также редукция жабр и жаберного аппарата.

Поскольку удельный

вес тела на с

Рис. 145.

Плечевой пояс лягушки:

1

— предгрудинник; 2 — ключица; 3 —

коракоид (воронья кость); 4 — грудина;

5 — лопатка и надлопаточный хрящ.

Задние конечности состоят из трех отделов: бедра, голени и стопы. Бедро состоит из бедренной кости, голень — из сросшихся большой и малой берцовых костей, стопа — из костей предплюсны, плюсны и фаланг пальцев.

Плечевой пояс (рис. 145) лягушки широким полукольцом опоясывает тело и закрепляется в мускулатуре. Он представлен несколькими парными костями: лопатками, заканчивающимися широкими надлопаточными хрящами, вороньими костями и ключицами, а также одной непарной костью — грудиной (рис. 146). Тазовый пояс состоит из трех парных, сросшихся в связи с большими нагрузками костей: подвздошных, лобковых и седалищных. С помощью подвздошных костей тазовый пояс прикреплен к поперечным отросткам крестцового позвонка.

Рис. 146.

Скелет лягушки:

1

— шейный позвонок; 2 — крестцовый

позвонок; 3 — уростиль; 4 — грудина; 5 —

воронья кость (коракоид); 6 — ключица;

7 — лопатка; 8 — седалищная кость; 9 —

подвздошная кость; 10 — лобковый хрящ;

11 — плечевая кость; 12 — предплечье

(лучевая и локтевая кости); 13 — кисть;

14 — бедренная кость; 15 — кости голени

(большая и малая берцовые); 16 — предплюсна;

17 — плюсна; 18 — фаланги пальцев.

В связи с более сложными движениями, мышечная система у амфибий устроена значительно сложнее, чем у рыб. Развивается мощная и сложно организованная мускулатура передних и задних конечностей. Метамерия мускулатуры (сегментированное строение), характерная для рыб, у земноводных нарушается, строение мышечной системы становится более дифференцированным.

Пищеварительная система характеризуется приобретением некоторых особенностей, связанных с наземным образом жизни. В отличие от рыб, у земноводных развиваются слюнные железы, протоки которых открываются в ротоглоточную полость. Кроме того, появляется язык, обладающий собственной мускулатурой и принимающий участие в захватывании и удержании пищи.

Язык расположен на дне ротоглоточной полости и может иметь разную форму. У лягушки задняя часть языка способна выбрасывать-

с

Рис. 147.

Голова лягушки:

1

— гортанная щель; 2 — язык; 3, 4 —

внутренние и наружные ноздри

соответственно; 5 — глаза; 6 — барабанная

перепонка.

Пища из ротоглотки по короткому пищеводу попадает в желудок. Кишечник относительно длиннее, чем у рыб, и состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Прямая кишка ки-

шечника открывается в клоаку. Крупная печень секретирует желчь, которая накапливается в желчном пузыре и через протоки попадает в переднюю часть тонкой кишки (так называемая двенадцатиперстная кишка), туда же впадают протоки поджелудочной железы.

Д

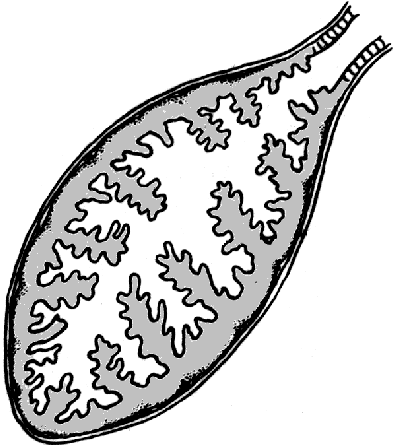

Рис.148. Схема строения легкого лягушки.

ыхательная система. Личинки земноводных дышат при помощи ветвистых наружных жабр, которые после метаморфоза исчезают у большинства видов. У взрослых амфибий газообмен происходит через кожу и легкие. Значение кожного дыхания очень велико, например, у зеленой лягушки через кожу поступает 51% кислорода и выделяется 86% углекислого газа.

Легкие земноводных представляют собой полые мешки с более или менее выраженным ячеистым строением (рис. 148). Поверхность легких очень невелика, и отношение ее к поверхности кожи равно 2:3. Дыхательные пути тоже развиты слабо. У лягушки они представлены всего лишь короткой трахейно-гортанной камерой, а у

представителей хвостатых — длинной трубкой — трахеей. Так как грудная клетка отсутствует, механизм дыхания — примитивного нагнетательного типа. Вдох осуществляется через ноздри, при опускании дна ротовой полости, затем ноздри закрываются клапанами, дно ротовой полости снова поднимается, и воздух проталкивается в легкие. Выдох происходит при помощи брюшной мускулатуры. Кроме легких, дополнительный газообмен осуществляется в ротовой полости, стенка которой пронизана сетью капилляров.

Кровеносная система разделена на два круга к

Рис. 149. Схема строения сердца и артериальных дуг:

1 — правое предсердие; 2 — левое предсердие; 3 — желудочек; 4 — легкое; 5 — артериальные дуги; 6 — сонные артерии.

ровообращения: большой и малый (легочный). Сердце трехкамерное, образовано двумя предсердиями и одним желудочком. В левое предсердие от легких по легочным венам поступает артериальная кровь, а в правое предсердие — смешанная, так как в полые вены от внутренних органов поступает венозная кровь, а кожные вены приносят артериальную кровь (рис. 149).

В желудочке кровь смешивается лишь частично, благодаря наличию специальных разделительных механизмов (различные выросты и спиральный клапан артериального конуса).

Большой круг кровообращения. Из желудочка кровь поступает в артериальный конус, разветвляющийся далее на три пары артериальных сосудов. При сокращении желудочка в сначала выталкивается венозная кровь, которая заполняет первые две пары

артерий. Кровь с максимальным содержанием кислорода поступает в третью пару артерий, от которой отходят сонные артерии, снабжающие кровью головной мозг. Дуги аорты, описав полукруг, сливаются вместе и образуют общий ствол спинной аорты, снабжающий смешанной кровью внутренние органы. Затем венозная кровь (от внутренних органов по полым венам) и артериальная (по кожным венам) попадают в правое предсердие.

Легочные артерии несут бедную кислородом кровь к легким, где происходит газообмен, затем по легочным венам артериальная кровь попадает в левое предсердие — это малый круг кровообращения. От каждой легочной артерии отходят крупные ответвления — кожные артерии, несущие кровь к коже, где она окисляется, а затем попадает в правое предсердие.

Эритроциты у земноводных крупные, двояковыпуклые, имеют ядро. Обмен веществ выше, чем у рыб, но не достаточно высок для поддержания постоянной температуры тела, поэтому земноводных относят к пойкилотермным животным.

Нервная система и органы чувств. Головной мозг земноводных, как и у всех позвоночных животных, состоит из пяти отделов: передний, промежуточный, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг. По сравнению с рыбами, у амфибий увеличились относительные размеры переднего мозга и произошло полное разделение его полушарий. Кроме того, увеличилось количество нервных клеток (серого вещества), которые, однако, содержатся в глубинных слоях переднего мозга и отсутствуют на его поверхности. Средний мозг относительно небольшой, а мозжечок недоразвит вследствие малой подвижности и однообразных движений. Продолговатый мозг переходит в спинной.

О

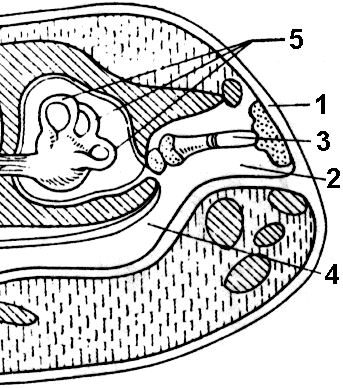

Рис 150. Поперечный разрез через голову

лягушки в области уха:

1

— барабанная перепонка; 2 — полость

среднего уха; 3 — стремя; 4 — евстахиева

труба; 5 — полукружные каналы.

Для передачи звуковых колебаний стремечко одним концом упирается в барабанную перепонку, отделяющую полость среднего уха от внешней среды (рис. 150), а другим — в овальное окно, представляющее собой истонченный участок перегородки между средним и внутренним ухом. Полость среднего уха соединяется с ротовой полостью узким каналом — евстахиевой трубой, это необходимо для того, чтобы внешнее и внутреннее давления на барабанную перепонку были одинаковы, что предохраняет перепонку от разрыва.

Орган зрения необходим амфибиям для рассматривания предметов, прежде всего на суше. Приспособления, необходимые для этого, выражаются в выпуклой форме роговицы и в хрусталике, имеющем форму двояковыпуклой линзы (в отличие от рыб, у которых шарообразный хрусталик). Кроме того, для защиты глаз от засорения и высыхания у амфибий появляются подвижные веки, мигательные перепонки, железы, увлажняющие роговицу. Аккомодация происходит, как и у рыб, лишь за счет перемещения хрусталика.

Орган обоняния земноводных расположен в парных обонятельных капсулах, которые с внешней средой сообщаются наружными ноздрями, а с ротоглоточной полостью — хоанами, таким образом, описанная система служит не только для восприятия запахов, но и для дыхания.

Боковая линия свойственна всем личинкам амфибий и расположена в коже, но не в углубленном канале, как у рыб, а поверхностно. У взрослых форм боковая линия сохраняется только у водных хвостатых земноводных и некоторых бесхвостых, также водных.

Выделительная система, как и у рыб, представлена двумя туловищными почками, функция которых — выведение избытка воды. Основной продукт выделения — мочевина. По мочеточникам моча поступает в клоаку, а затем в мочевой пузырь. После его наполнения моча выводится снова в клоаку, а затем наружу. У самцов мочеточник выполняет еще одну функцию — функцию семяпровода.

Амфибии — гиперосмотические животные по отношению к пресной воде. Вследствие этого вода постоянно поступает в организм через кожу, которая не имеет механизмов, препятствующих этому, как у других наземных позвоночных. Морская вода гиперосмотична по отношению к осмотическому давлению в тканях земноводных, вода через кожу уходит из организма. Это самая важная причина, вследствие которой земноводные не могут жить в морской воде и погибают в ней от обезвоживания.

Размножение и развитие. Половые различия между самками и самцами амфибий чаще всего выражены слабо. У большинства бесхвостых самцы несколько мельче самок. Самцы тритонов имеют яркую брачную окраску. Имеются также и изменения морфологического характера, например, у самца гребенчатого тритона в период размножения разрастается кожистая оторочка на спине и хвосте, а у самцов бесхвостых амфибий на внутренней стороне передних лапок образуется брачная мозоль.

Оплодотворение может быть как внутренним, так и наружным. Развитие земноводных происходит с метаморфозом, то есть из яиц, которые обычно развиваются в воде, появляются личинки. Они питаются отличным от рациона взрослых кормом и отличаются от взрослых некоторыми рыбообразными чертами строения.

Половые органы самца лягушки представлены парными семенниками. Семявыносящие канальцы впадают в мочеточник (вольфов канал). Оплодотворение у лягушки наружное, соответственно, копулятивные органы у самца отсутствуют.

П

Рис. 151.

Мочеполовая система самки лягушки:

1

— воронка яйцевода; 2 — яйцевод (мюллеров

канал); 3 — матка; 4 — клоака; 5 — мочевой

пузырь; 6 — яичник; 7 — почка; 8 — жировое

тело; 9 — мочеточник.

Желток в яйце распределен неравномерно, он сконцентрирован на нижнем вегетативном плюсе более светлого цвета. Противоположный (анимальный полюс) яйца содержит пигмент, придающий ему более темную окраску, что служит для лучшего прогревания.

Яйцо

испытывает полное и неравномерное

дробление. Через 8—10 суток после

оплодотворения зародыш лягушки прорывает

яйцевые оболочки и в виде личинки —

головастика — в

Рис.152. Развитие

лягушки.

Первоначально головастик имеет рыбообразное строение: у него нет парных конечностей, единственным органом передвижения является хвост с хорошо развитой перепонкой. Органами его дыхания являются 2—3 пары наружных жабр (рис. 152), хорошо развита боковая линия, есть хорда, четыре артериальные дуги. На этом этапе развития у головастика двухкамерное сердце и только один круг кровообращения, как у рыб.

При дальнейшем развитии наружные жабры атрофируются и формируются жаберные щели с лепестка-

ми, которые также затем исчезнут по мере формирования легких. Параллельно с этим происходят и другие процессы: исчезает боковая линия, атрофируется хвост, развиваются парные конечности, исчезает хорда, укорачивается кишечник. Головастик переходит с растительной пищи на животную, свойственную взрослым особям, превращается в лягушонка.