- •Нпс магистральных нефтепроводов

- •1.1 Основные сведения о нпс

- •1.2 Технологические схемы нпс

- •Оборудование нпс

- •2.1 Основная насосная станция

- •2.2 Подпорная насосная станция

- •2.3 Узел подключения станции к магистрали

- •2.4 Узел учета нефти

- •2.5 Узел регулирования давления

- •2.6 Узел предохранительных устройств

- •2.7 Система сглаживания волн давления

- •2.8 Резервуарный парк

- •2.9 Трубопроводная арматура нпс

- •3. Регулирование режимов работы нпс мн

- •3.1 Характеристики нпс

- •3.2 Уравнение баланса напоров

- •3.3 Методы регулирования режимов работы нпс

- •3.4 Оценка эффективности методов регулирования

- •3.5 Определение мощности станции

2.2 Подпорная насосная станция

2.2.1 Насосно – силовой агрегат

Для обеспечения бескавитационной работы основных магистральных насосов используются 2 типа подпорных: вертикальные НПВ (рис. 2.9) и горизонтальные НМП (рис. 2.10). Современными являются насосы НПВ, однако, еще достаточно большое количество подпорных станций оснащено насосами НМП. Насосы обоих типов – центробежные, спиральные, одноступенчатые, двухстороннего входа с предвключенными колесами шнекового типа с обеих сторон рабочего колеса.

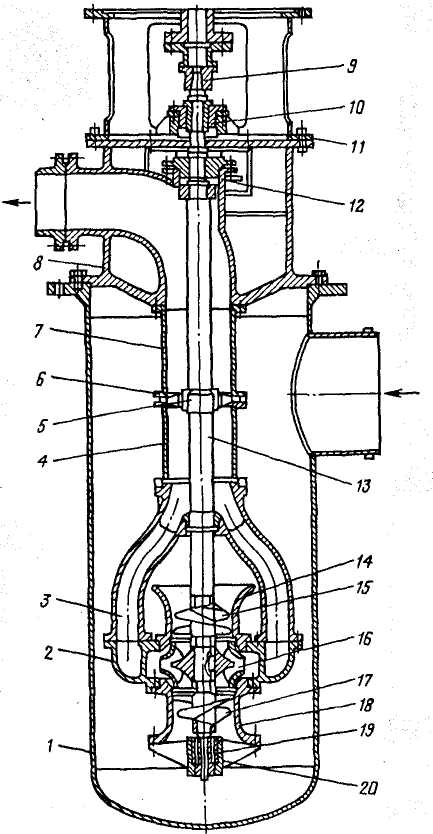

Рис. 2.9. Подпорный вертикальный насос типа НП8:

1 — стакан; 2 — спиральный корпус; 3 — переводной канал; 4, 7 — напорные секции; 5, 20 — крестовины; б, 9, 19 — подшипники скольжения; 8 — напорная крышка; 10 — сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники; 11 — . фонарь; 12 — торцевые уплотнения; 13 — вал; 14, 18 — подводы; /5, П — предвключенные колеса; 16 — рабочее колесо.

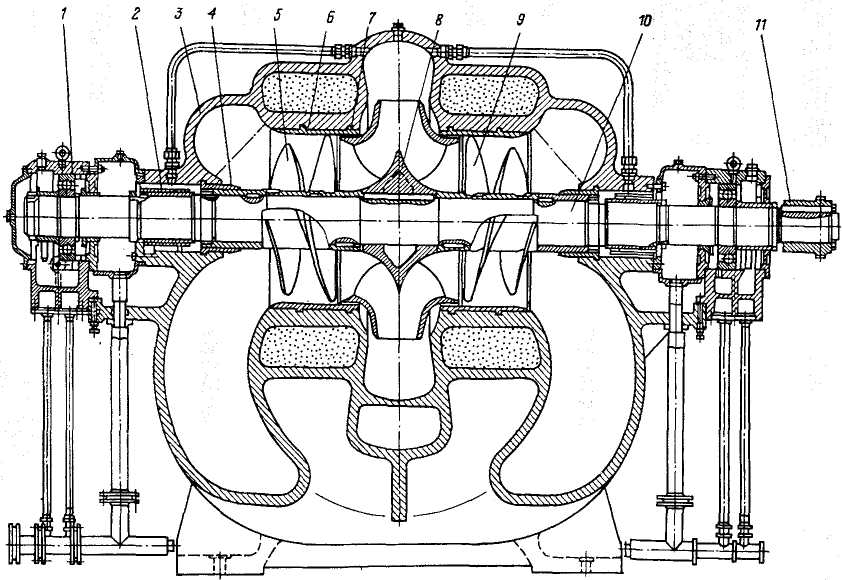

Рис. 2.17. Нефтяной подпорный насос:

1 — шарикоподшипник; 2 — торцевое уплотнение; 3 — корпус насоса; 4 — разгрузочная втулка; 5 — левое предвключенное колесо; 6 — уплотнительная втулка; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — рабочее колесо; 9 — правое предвключенное колесо; 10 — вал; 11—зубчатая втулка

Подпорные насосы требуют для нормальной работы гораздо меньший кавитационный запас, чем основные насосы, и этот запас (0,22 ÷ 0,5 атм) может быть обеспечен за счет уровня взлива в резервуарах. Однако, эти насосы также нуждаются в определенных мерах по предотвращению кавитации. Как известно, минимальный подпор, обеспечивающий бескавитационную работу центробежного насоса, вычисляется по формуле

![]()

где Δhкр – критический кавитационный запас, м;

n – частота вращения ротора насоса, об/мин;

Q – производительность насоса, м3/с;

с – критерий кавитационного подобия насоса, зависящий от величины коэффициента быстроходности nS.

Следовательно,

для уменьшения значения Δhкр

необходимо уменьшить n

и Q

и увеличить с. Поэтому подпорные насосы

имеют меньшую частоту вращения

(1000 об/мин у НМП и 1500 об/мин у НПВ), чем

основные (3000 об/мин); рабочие колеса

двухстороннего входа (в формулу

подставляется не Q,

а

![]() )

и коэффициент быстроходности nS>100.

)

и коэффициент быстроходности nS>100.

Насосы типа НПВ рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха – 50 ÷ 400С, что позволяет размещать их на открытых площадках без специальных защитных укрытий. Насосы монтируются в специальном стакане, устанавливаемом под уровнем земли на глубине заложения трубопроводов, а приводной электродвигатель находится на поверхности. Это значительно сокращает затраты на сооружение подпорной станции. Кроме того, конструкция насосов этого типа позволяет упростить технологическую схему станции за счет исключения системы смазки и системы сбора и откачки утечек. В результате снижаются затраты на строительство и эксплуатацию подпорной станции.

Насосы НМП необходимо устанавливать в капитальных зданиях или специальных блоках, поэтому при строительстве новых НПС в качестве подпорных применяются насосы НПВ.

Насосы НПВ комплектуются электродвигателями серии ВАОВ (вертикальный, асинхронный, обдуваемый взрывозащищенного исполнения), а насосы НМП – синхронными двигателями серий СДН или ДС. Подпорные насосы на станциях соединяются, как правило, параллельно, чтобы обеспечить требуемый подпор при меньшей подаче в каждом отдельном насосе. Наиболее распространенная схема соединения насосов – два рабочих и один резервный, однако используется также и схема – 1 рабочий и 1 резервный.

2.2.2 Выбор насосно – силового агрегата

Выбор подпорных насосов ГНПС МН осуществляется по подаче. Подача подпорной насосной станции должна равняться подаче предварительно выбранных основных насосов. Следовательно, если выбрана схема с одним рабочим подпорным насосом, то его подача равна подаче основного насоса, а в схеме с двумя подпорными насосами их подача в два раза меньше подачи основного насоса.

Напор выбранных по подаче подпорных насосов в обеих схемах, как правило, более чем на 30 ÷ 40 м больше допустимого кавитационного запаса основного насоса. Тем не менее после выбора подпорных насосов и пересчета их характеристик с воды на нефть проводится проверка правильности выбора насоса по развиваемому напору. При этом должно выполняться условие:

![]() (1)

(1)

где НП – напор выбранного подпорного насоса;

НS – допустимая высота всасывания основного насоса;

hвп и hнп – потери напора на трение и в местных сопротивлениях во всасывающем и нагнетательном трубопроводах подпорной станции;

ΔZп – разность геодезических отметок конца нагнетательного трубопровода (входной патрубок первого основного насоса) и начала всасывающего трубопровода подпорной станции (патрубок самого удаленного от станции резервуара);

h0 – минимальный напор в начале всасывающего трубопровода, равный обычно минимальной высоте взлива в резервуаре откачки.

Величины потерь hвп и hнп до разработки технологической схемы и генплана ГНПС принимаются равными 5 м. Напор подпорного насоса должен превышать сумму слагаемых в правой части выражения (1) не менее, чем на 10 м.

Правильность выбора подпорного насоса проверяется также по всасывающей способности исходя из условия

![]() (2)

(2)

где НSП – всасывающая способность подпорного насоса.

Допустимая высота всасывания подпорного насоса определяется также как и для основного. При этом скорость во входном патрубке насоса вычисляется по подаче с учетом количества и конструкции насосов (1 или 2 насоса двухстороннего входа).

С учетом формулы для определения НS это условие принимает вид:

![]() (3)

(3)

где Δhдоп.н. – допустимый кавитационный запас по нефти подпорного насоса для подачи Qmax;

ΔZВ – разность геодезических отметок всасывающего патрубка подпорного насоса и патрубка самого удаленного от подпорной станции резервуара.

Если условия (1) или (3) не выполняются, то для их достижения можно использовать следующие решения:

1) уменьшить hвп и hнп за счет увеличения диаметра трубопроводов и уменьшения их длины и количества местных сопротивлений;

2) уменьшить ΔZВ и ΔZП путем заглубления подпорных насосов.

Обычно не выполняется условие (3) и для его достижения заглубляют подпорные насосы.

Требуемую величину заглубления h3, при которой обеспечивается бескавитационная работа подпорного насоса, можно найти из (2), полагая h3 = - ΔZB:

h3 = hвп – HSП – h0.

Электродвигатель для привода подпорного насоса выбирается по частоте вращения вала насоса и проверяется по мощности также, как и приводной двигатель основного насоса.