- •Решение прямой и обратной геодезической задач

- •2. Расчёт дирекционного угла последующей стороны

- •4. Геометрическое нивелирование

- •5. Тригонометрическое нивелирование

- •6. Уклон местности.

- •7. Техническое нивелирование трассы

- •8. Номенклатура карт

- •9. Номенклатура планов

- •10. Виды погрешностей измерений. Свойства случайных погрешностей

- •12. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •13 Инженерные изыскания (инженерно-геодезические изыскания)

- •14 Инженерно-геодезические изыскания площадных сооружений

- •15 Виды опорных разбивочных сетей строительной площадки

- •16Опорные разбивочные сети строительной площадки

- •17 Геодезическая строительная сетка

- •18 Опорная разбивочная основа линейных сооружений (полигонометрические сети)

- •19 Вертикальные кривые

- •21Нивелирование поверхности, составление топографического плана

- •22 Составление плана организации рельефа и плана земляных масс

- •23. Геодезические разбивочные работы. Оси сооружений. Точность разбивочных работ.

- •24. Геодезическая подготовка данных. Разбивочный чертёж.

- •25. Вынос в натуру проектного горизонтального угла.

- •26. Вынос в натуру проектной длины линии

- •27.Вынос в натуру Перенесение на местность проектной отметки.

- •28. Вынос в натуру линии проектного уклона

- •29 .Передача отметок на дно котлована и монтажный горизонт.

- •35 Вынос пикетов на кривые

- •36 Способы разбивки главных и основных осей сооружений

- •37. Основные разбивочные работы

- •38.Закрепление осей сооружений

- •39. Общие сведения о подземных коммуникациях

- •40. Разбивка подземных трубопроводов и геодезические работы при укладке

- •42. Исполнительная съемка (окончательная) подземных коммуникаций. Составление исполнительной документации

- •43 Геодезические наблюдения за осадками инженерных сооружений

- •44 Определение горизонтальных смещений сооружений

- •45 Методы определения кренов сооружений

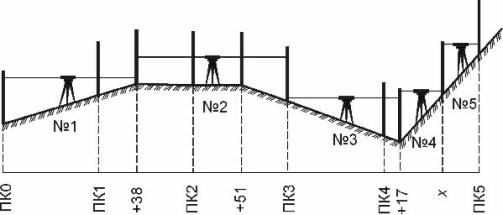

7. Техническое нивелирование трассы

Нивелирование трассы. По закреплённым точкам трассы прокладывают ход технического нивелирования. Ход начинают и заканчивают на реперах государственной нивелирной сети. На длинных трассах такую привязку выполняют не реже чем через 25–50 км.

На пикетах или плюсах выбирают связующие точки с расстоянием между ними до 200-300 м и с превышением, меньшим длины рейки. В связующих точках на колышки устанавливают рейки, а в середине на равных расстояниях от них - нивелир. Наведя трубу на заднюю рейку, берут отсчёт (Зч) по чёрной стороне рейки. Затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчёты по чёрной (Пч) и красной (Пк) сторонам. После этого вновь наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчёт (Зк) по красной её стороне. Превышение вычисляют дважды - по черным и красным сторонам: hч = Зч - Пч; hк = Зк - Пк.

Если значения hч и hк различаются более чем на 5 мм, то отсчёты по рейкам повторяют. За окончательное значение превышения принимают среднее: h = (hч + hк)/2.

Затем выполняют нивелирование промежуточных точек - пикетов и плюсов, оказавшихся между связующими (на рис. 15.8 для станции нивелира № 1 связующими точками являются ПК0 и ПК1+38, а промежуточной - ПК1). Задний реечник переносит рейку и ставит её поочерёдно на промежуточные точки, а нивелировщик берёт отсчёты по чёрной её стороне.

На

этом работа на станции завершается, и

нивелир переносят на следующую станцию

(на рис. 15.8 - на станцию № 2). Реечник,

бывший сзади, переходит на переднюю

точку новой станции (ПК3), а передний

остаётся на месте (на точке +38) и

становитсязадним.

Начав нивелирный ход на репере с высотой , последовательно вычисляют высоты всех связующих точек хода. Вычисленная высота последней точки будет равна

![]() ,

,

где

![]() –

сумма средних превышений по всему ходу.

–

сумма средних превышений по всему ходу.

8. Номенклатура карт

– система обозначения (нумерации) отдельных листов многолистной карты. Для топографических и обзорно-топографических карт установлена единая государственная система номенлатуры карт, для тематических карт - она может совпадать с топографической или быть произвольной.В основу номенклатуры карт различных масштабов положена международная разграфка карты масштаба 1: 1 000 000. Для получения одного листа карты этого масштаба весь земной шар делят меридианами от Гринвичского меридиана через 6° по долготе на 60 колонн (см. рис.), которые нумеруются арабскими цифрами на восток от 180°-градусного меридиана. Таким образом, номер колонн отличается от номера 6°-й зоны на 30. Каждая колонна делится параллелями через 4° по широте на ряды, обозначаемые прописными буквами латинского алфавита, к северу и югу от экватора. Таким образом, вся поверхность земного шара изображается на 2640 листах, а территория СНГ покрывается примерно 230 листами миллионной карты. Номенклатура листа масштаба 1: 1 000 000 складывается из двух индексов: обозначения ряда и номера колонны. Так, г. Москва расположен на листе N-37. По международному соглашению номенклатура листов карты масштаба 1: 1 000 000 принята единой для всех стран. Для карт других масштабов в разных странах номенклатура может быть различной.