- •Лабораторная работа №1

- •2 Измерение давления

- •2.1 Измерение статического давления

- •2.2 Первичные преобразователи

- •3. Измерение температуры

- •3.1. Первичные преобразователи

- •4 Измерение расхода

- •4.1 Дроссельные расходомеры

- •4.3 Объемные и массовые расходомеры

- •4.4 Турбинные расходомеры

- •4.5 Вихревой расходомер

- •Принцип работы теплового массового расходомера для газов

- •Основные преимущества:

- •3.2 Принцип piVметода

- •Прибор для определения состава продуктов сгорания QuitoxKm 9106

- •Лабораторная работа №2 Обработка результатов измерения температуры и давления газового потока. Анализ погрешностей

- •Статистическая обработка группы результатов равноточных наблюдений

- •Методы и средства определения параметров распыленного топлива и токсичности выхлопа двс.

- •Расходная характеристика и коэффициент расхода

- •Содержание лабораторной работы

- •Основные теоретические положения

- •Описание лабораторной установки и порядок выполнения работы

- •Работа выполняется в следующей последовательности:

- •Обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы к отчёту по лабораторной работе

- •Физические основы теплотехнических измерений

- •443086 Самара, Московское шоссе, 34.

- •443086 Самара, Московское шоссе, 34

Статистическая обработка группы результатов равноточных наблюдений

1. Исключение грубых ошибок

Внешним признаком результата, содержащего грубую ошибку, является его резкое отличие по величине от результатов остальных измерений. Статистический анализ наличия грубых ошибок заключается в определении вероятности того, что данное измерение содержит «промах» и сравнение ее с некоторым заранее заданным малым уровнем этой вероятности ( P=0.05 ; 0.01 либо 0.001). Часто применяется

сравнение «выскакивающего» значения с критерием Шовене, справедливого

для нормального закона распределения погрешностей измерений.

Для этого:

1.1. По результатам n измерений некоторой величины определяется среднеарифметическое значение

1.2. Вычисляется абсолютная кажущаяся погрешность

;

;

Погрешность называется

кажущейся, поскольку она вычисляется

относительно не истинного значения

величины, а ее оценки

1.3. Определяется среднее квадратическое отклонение отдельного наблюдения (эмпирический стандарт)

1.4.

Сравнивается погрешность "выскакивающего"

наблюдения

с

с

и

критерием Шовена

и

критерием Шовена

Величина критерия Шовене зависит от количества наблюдений n , используемых при обработке.

Таблица 1. Значения критерия Шовене в зависимости от числа измерений

S |

5 |

6 |

8 |

10 |

15 |

20 |

30 |

40 |

60 |

100 |

|

1.64 |

1.71 |

1.85 |

1.96 |

2.13 |

2.24 |

2.39 |

2.50 |

2.64 |

2.81 |

Если

,

то результат наблюдения , выполненного

с погрешностью

считается грубой ошибкой и исключается

из дальнейший обработки.

,

то результат наблюдения , выполненного

с погрешностью

считается грубой ошибкой и исключается

из дальнейший обработки.

2. Оценка результата измерения

;

;

где

, ,

, определяются за вычетом грубых ошибок

("промахов").

определяются за вычетом грубых ошибок

("промахов").

Величина

измеряется

в тех же единицах, что и результаты

наблюдений.

измеряется

в тех же единицах, что и результаты

наблюдений.

3. Определяются доверительные границы случайной погрешности.

Доверительные

границы

случайной погрешности результата

случайной погрешности результата

измерения

- это тот интервал, в который с заданной

вероятностью

должно попасть среднее арифметическое значение при бесконечном увеличении объема выборки (увеличении количества наблюдений).

Величина без учета знака вычисляется по формуле

где

t-

коэффициент Стьюдента 9 квантиль

Стьюдента ), зависящий от доверительной

вероятности

и числа результатов наблюдений

(см.таблицу 2).

(см.таблицу 2).

4. Определяют доверительные границы не исключённой систематической погрешности.

В экспериментальной практике встречаются случаи, когда невозможно заранее определить величину систематической погрешности и внести на нее поправку в результаты наблюдений.

Границы

неисключенной систематической погрешности

результата измерений вычисляются

как композиция всех неисключенных

систематических погрешностей,

вызванных всеми причинами, поддающимися

учету:

результата измерений вычисляются

как композиция всех неисключенных

систематических погрешностей,

вызванных всеми причинами, поддающимися

учету:

,

где

,

где

- границы

- границы

-ой

не исключенной систематической

погрешности; т-

количество

учитываемых систематических погрешностей;

-ой

не исключенной систематической

погрешности; т-

количество

учитываемых систематических погрешностей;

-

коэффициент, определяемый принятой

доверительной вероятностью. Для

-

коэффициент, определяемый принятой

доверительной вероятностью. Для

Для значение

коэффициента

зависит

от числа

значение

коэффициента

зависит

от числа

и

от соотношения величин

и

от соотношения величин

При

;

;

При

и

и

;

;

Если

,

то

,

то Внутри

указанного диапазона допустима

интерполяция.

Внутри

указанного диапазона допустима

интерполяция.

5. Определяются доверительные границы погрешности

результата измерения.

5.1.

Если

,

то не исключенную систематическую

погрешность можно не учитывать, т.е.

в этом случае суммарная погрешность

результата измерения определяется

случайной погрешностью

,

то не исключенную систематическую

погрешность можно не учитывать, т.е.

в этом случае суммарная погрешность

результата измерения определяется

случайной погрешностью

5.2.

Если ,

то суммарная погрешность результата

измерения целиком определяется

неисключенными систематическими

погрешностями и случайные погрешности

можно не учитывать

,

то суммарная погрешность результата

измерения целиком определяется

неисключенными систематическими

погрешностями и случайные погрешности

можно не учитывать

.

.

Таблица 2

Значения

коэффициента Стьюдента

коэффициента Стьюдента

-

P

0.95

0.99

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

∞

2,776

2,571

2,447

2,365

2,306

2,262

2,228

2,201

2,179

2,160

2,145

2,131

2,120

2,103

2,086

2,060

2,042

2,030

2,021

2,014

2,008

2,000

1,995

1,990

1,987

1,984

1,960

4,604

4,032

3,707

3,499

3,355

3,250

3,169

3,106

3,055

3,012

2,977

2,947

2,921

2,878

2,845

2,787

2,750

2,724

2,704

2,689

2,677

2,660

2,648

2,639

2,632

2,626

2,576

Такое положение часто встречается при технических измерениях.

5.3.

Если

то

суммарную погрешность вычисляют как

композицию случайной и не исключенных

систематических погрешностей

то

суммарную погрешность вычисляют как

композицию случайной и не исключенных

систематических погрешностей

Выбор см. пункт4, т.е.,

если ,то

,то

если

или

или

, то

, то

На

этом обработка группы наблюдений

заканчивается и результат прямого

измерения записывается как:

Если у экспериментатора возникают сомнения в том, что случайные отклонения результатов измерения подчиняются нормальному закону распределения, то необходимо выполнить специальное экспериментальное исследование для выяснения характера распределения , в котором число наблюдений должно быть сто и более.

Обработка результатов косвенных измерений

Результаты косвенных измерений обрабатываются с использованием результатов обработки прямых измерений:

1.

Оценка измеряемой величины:

2. Весовые коэффициенты погрешностей прямых измерений:

3. Погрешность результата:

4. Среднее квадратическое отклонение погрешностей:

В

данной лабораторной работе косвенными

измерениями являются расходы воздуха

и топлива

и топлива

.

Для расчета расхода воздуха используется

известная из газовой динамики формула

(*):

.

Для расчета расхода воздуха используется

известная из газовой динамики формула

(*):

Таким образом, весовые коэффициенты для определения погрешности измерения расхода воздуха могут быть рассчитаны по формулам:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

.

Для вычисления

абсолютной погрешности результата

необходимы величины

необходимы величины

.

Ряд значений

.

Ряд значений

получен при обработке прямых измерении

. Величина

получен при обработке прямых измерении

. Величина

- константа, точность определения

которой зависит от количества знаков

посла запятой в числе

- константа, точность определения

которой зависит от количества знаков

посла запятой в числе

.При обычной форме

.При обычной форме

ГДФ

находится из таблиц по аргументу

находится из таблиц по аргументу

,

который в свою очередь является

результатом косвенного измерения

,

который в свою очередь является

результатом косвенного измерения

.

Все таблицы составлены с погрешностью

округления чисел, равной половине

последнего разряда, т. е.

.

Все таблицы составлены с погрешностью

округления чисел, равной половине

последнего разряда, т. е. ,где

-

разряд числа, до которого произведено

округление. Следовательно, для

используемых таблиц где

,где

-

разряд числа, до которого произведено

округление. Следовательно, для

используемых таблиц где

Когда находится

функция

при не табличных значениях аргумента

,

обычно производится линейная интерполяция,

которая также имеет некоторую

погрешность

.

Большинство математических таблиц

составлены так, что шаг таблицы и её

точность - согласованы. При этом

на любом участке таблицы ошибка

линейной интерполяции не превосходит

единицы младшего разряда табличных

значений функции. В противном случае

обычно указывается порядок допустимой

интерполяции. Следовательно, при

интерполяции внутри интервалов таблиц

ГДФ, в получаемый результат вносится

погрешность

.

Большинство математических таблиц

составлены так, что шаг таблицы и её

точность - согласованы. При этом

на любом участке таблицы ошибка

линейной интерполяции не превосходит

единицы младшего разряда табличных

значений функции. В противном случае

обычно указывается порядок допустимой

интерполяции. Следовательно, при

интерполяции внутри интервалов таблиц

ГДФ, в получаемый результат вносится

погрешность

.

.

Погрешность, вычисления рассчитывается как погрешность косвенного измерения

где

и

и

Таким образом,

погрешность

является композицией перечисленных

выше погрешностей, т.е. при доверительной

вероятности

является композицией перечисленных

выше погрешностей, т.е. при доверительной

вероятности

Описание экспериментального стенда.

Схема стенда показана

на рис.2. Воздух из окружающей среды

параметрами

проходит через вентилятор 1 в котором

повышается его давление до

проходит через вентилятор 1 в котором

повышается его давление до

Па,

калорифер 2, в котором повышается его

температура до 500К, мерный участок 4 и

поступает в камеру сгорания 5, из которой

вакуумным насосом 10 продукты сгорания

выбрасываются глушитель 11.Топливо

подается из бака 12 через фильтр 21,

ротаметр 13 насосом 14 в камеру сгорания.

Давление подачи топлива контролируется

по манометру 9, расход топлива по

турбинному преобразователю расхода 15

с частотомером 16. Расход топлива

регулируется краном 17. Расход и давление

воздуха регулируется дистанционно при

помощи задвижек с электроприводом 3.

Продукты сгорания с

Па,

калорифер 2, в котором повышается его

температура до 500К, мерный участок 4 и

поступает в камеру сгорания 5, из которой

вакуумным насосом 10 продукты сгорания

выбрасываются глушитель 11.Топливо

подается из бака 12 через фильтр 21,

ротаметр 13 насосом 14 в камеру сгорания.

Давление подачи топлива контролируется

по манометру 9, расход топлива по

турбинному преобразователю расхода 15

с частотомером 16. Расход топлива

регулируется краном 17. Расход и давление

воздуха регулируется дистанционно при

помощи задвижек с электроприводом 3.

Продукты сгорания с К

охлаждаются водой до температуры

323 К (50 С). По вакуумметру 8 контролируется

режим работы насосов 10. Термопары 20

группы ХК предназначены для замера

температуры воздуха и топлива,

термогребенка группы ХА - для замера

поля температуры на выходе из камеры

сгорания.

К

охлаждаются водой до температуры

323 К (50 С). По вакуумметру 8 контролируется

режим работы насосов 10. Термопары 20

группы ХК предназначены для замера

температуры воздуха и топлива,

термогребенка группы ХА - для замера

поля температуры на выходе из камеры

сгорания.

Порядок выполнения работы

Установить режим 1 работы стенда. Произвести замеры

,

, ,

,

,

, ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

Установить режим 2 работы стенда. Произвести замеры по п1.

Восстановить режим 1, произвести замеры п. п.1.

Восстановить режим 2, произвести замеры по п.1.

Повторить режим 1 и режим 2 по 5 раз с замером параметров по п.1.

Провести статистическую обработку результатов прямых измерений

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

.

Выполнить расчеты расходов воздуха , топлива

скорости

воздуха

скорости

воздуха

в мерном участке, коэффициента избытка

воздуха

в мерном участке, коэффициента избытка

воздуха

с

учетом

результатов п.6.

с

учетом

результатов п.6.Провести анализ полученных результатов.

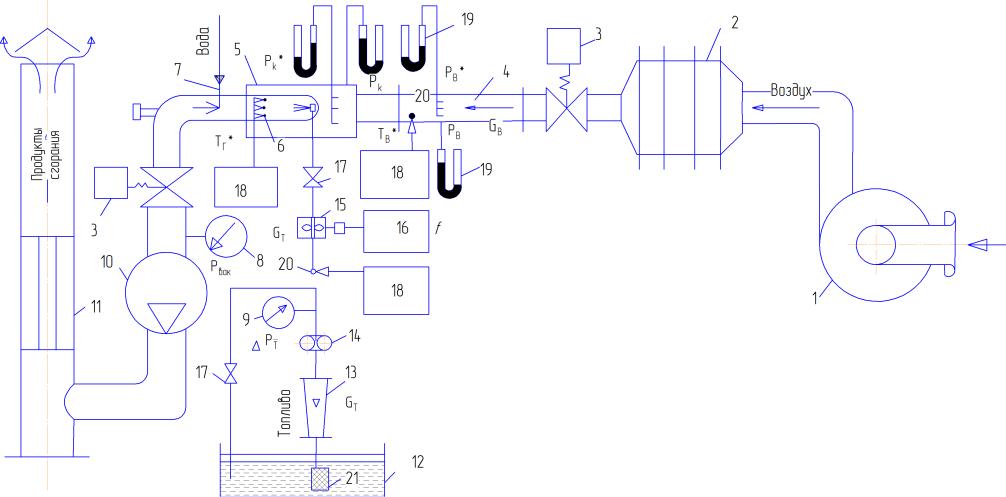

Рис. 2. Схема Экспериментального стенда:

1 – вентилятор W=40кВт; 2 – Калорифер W=300кВт; 3 – задвижка с эл. приводом; 4 – мерный участок; 5 – камера сгорания (объект испытания); 6 – термогребенкагр.ХА; 7 – контур охлаждения продуктов сгорания; 8 – вакуумметр; 9 – манометр; 10 – вакуумный насос W=2x150кВт; 11 – глушитель; 12 – топливный бак; 13 – ротаметр РМ-3; 14 – насос топливный; 15 – турбинный преобразователь расхода (ТПР); 16 - частометр; 17 – вентиль; 18 – потенциометр КСП -4; 19 – пьезометр; 20 – термопара; 21 – фильтр.

Содержание отчета

1. Схема экспериментального стенда.

2. Протокол эксперимента.

3. Алгоритм статистической обработки результатов прямых измерений.

4. Порядок расчета расхода воздуха, топлива, скорости воздуха, коэффициента избытка воздуха.

Выводы по работе.

Список использованных источников

1. Обработка и оформление результатов измерений. Методические

указания. РД КуАИ 144-5-88, Куйбышев, 1988

Л.З.Румшинский. Математическая обработка результатов эксперимента. Справочное руководство. Наука, М.:, 1971

Э.Л.Солохин. Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей. Машиностроение, М.;1975

4. В.Г.Заботин, А.Н.Первышин. Теплотехнические измерения в двигателях летательных аппаратов. КуАИ, Куйбышев, 1990

Лабораторная работа №3

Тарировка нестандартного дроссельного расходомера.

Расчет погрешностей измерений.

Цель работы:1.Определение

экспериментальной зависимости

коэффициента расхода сужающего устройства

от числа Рейнольдса 2. Построение расходной характеристики

2. Построение расходной характеристики

.

3. Анализ погрешностей измерения.

.

3. Анализ погрешностей измерения.

Основные теоретические положения.

Количество вещества, проходящее по сечению трубопроводу в единицу времени называют расходом.

В зависимости от особенностей технологии производства и состояния вещества различают объемный и массовый расходы. Для жидкостей и газов, как правило, измеряют объемный, а для паров массовый расход. Единица измерения объемного расхода м3/ч или л/с. Единица массового расхода -кг/ч или г/с.

Измерительный прибор, служащий для измерения расхода вещества называется расходомером, а прибор для измерения количества вещества – счетчиком.

Существует большое разнообразие методов измерения расхода, основные из них: объемный, скоростной, дроссельный, обтекания, индукционный, ультразвуковой, тепловой и др.

Сущность объемного метода заключается в суммировании отмеренных объемов жидкости в единицу времени. Объемные расходомеры преимущественно применяют для измерения расхода вязких жидкостей. Измеряющим органом прибора является калиброванная камера, устанавливаемая в трубопровод. Прибор отсчитывает количества объемов жидкости, вытесненных из измерительной камеры прибора под действием разности давлений среды до и после камеры.

Скоростной метод основан на измерении скорости протекания жидкости по трубопроводу, так как скорость эквивалентна расходу. Скоростные расходомеры служат для измерения расхода воды, масел и т.д. Скоростной расходомер врезают в технологический трубопровод, по которому протекает измеряемая среда. В результате измерительный орган такого расходомера (крыльчатка), оказывается в потоке жидкости. Прибор отсчитывает число оборотов крыльчатки в единицу времени.

Дроссельный метод является развитием скоростного метода. Он состоит в измерении перепада давления, создаваемого дроссельным устройством при движении вещества в трубопроводе. Перепад давления пропорционален изменению расхода. Дроссельные расходомеры применяют для измерения всевозможных жидкостей, паров и газов.

Измерение расхода методом переменного перепада давления

Одним из наиболее распространенных и изученных является способ измерения расхода жидкостей, газов и пара в трубопроводах по перепаду давления в сужающем устройстве. Принцип действия расходомеров этого типа заключается в том, что в трубопроводе устанавливают устройство для сужения потока и измеряют перепад давления до и после сужающего устройства, величина которого функционально связана с расходом. В виду большой точности и удобства эти расходомеры получили наибольшее распространение.

Сужающее устройство выполняет функции первичного преобразователя, устанавливается в трубопроводе и создает в нем местное сужение, вследствие чего при протекании вещества повышается скорость в суженном сечении по сравнению со скоростью потока до сужения. Увеличение скорости, а, следовательно, и кинетической энергии вызывает уменьшение потенциальной энергии потока в суженном сечении. Соответственно статическое давление в суженом сечении будет меньше, чем в сечении до сужающего устройства.

Таким образом, при протекании вещества через сужающее устройство создается перепад давления ∆P = P1 - P2, зависящий от скорости потока и, следовательно, расхода жидкости. Отсюда следует, что перепад давления, создаваемый сужающим устройством, может служить мерой расхода вещества, протекающего в трубопроводе, а численное значение расхода измеряемой среды может быть определено по перепаду давления ∆P.

Сужение сечения трубопровода производят диафрагмами, соплами или трубами Вентури, а перепад давления замеряют дифференциальными манометрами различных конструкций.

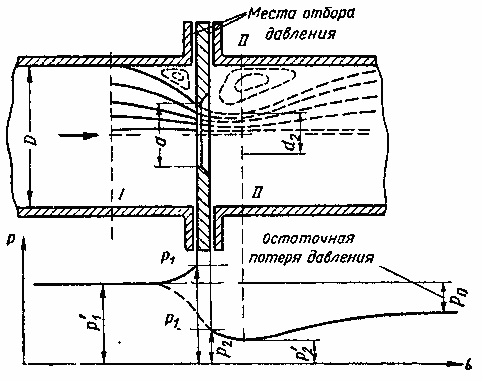

На рис. 1.3 показаны изменения, происходящие в потоке жидкости или газа при прохождении его через простейшее сужающее устройство – плоскую диафрагму.

Диафрагма представляет собой тонкий диск с отверстием круглого сечения. Поток, проходя через диафрагму, сжимается, причем наибольшее сжатие его происходит по инерции уже после прохождения через диафрагму. Далее поток постепенно расширяется до полного сечения трубопровода.

На рис. 1.3 сплошной линией представлена кривая, характеризующая распределение давления вдоль стенки трубопровода; кривая, изображенная штрихпунктирной линией, характеризует изменение давления по оси трубопровода.

Рис. 1.3. Характер потока и график статического давления при установки сужающего устройства в трубопроводе

Из графика видно, что наибольшее падение статической составляющей давления наблюдается в сечении II–II. Далее по мере расширения потока давление в трубопроводе повышается, но не достигает своей первоначальнойвеличины из-за образования мертвых зон, в которых вследствие разности давлений возникает обратное движение жидкости или так называемый вторичный поток. Вследствие вязкости жидкости струйки основного и вторичного потоков, двигающихся в противоположных направлениях, свертываются в виде вихрей. На процесс вихреобразование за диафрагмой затрачивается значительная часть энергии, следовательно, имеет место и значительная потеря давления. Изменение направления струек перед диафрагмой и сжатие струи после диафрагмы имеют незначительное влияние. Как видно из рис. 1.3, отбор давления Р1 и Р2 осуществляются с помощью отдельных отверстий, расположенных непосредственно до и после диска диафрагмы в углах, образуемых плоскостью диафрагмы и внутренней поверхностью трубопровода.

Расход газа (жидкости) можно определить по формуле:

.

( 1 ).

.

( 1 ).

При

больших перепадах на дроссельном

расходомере, если измеряется расход

газа, вносят поправку на сжимаемость

;

;

где:(

2 ).

где:(

2 ).

-

расход воздуха (газа или жидкости);

-

расход воздуха (газа или жидкости);

- коэффициент расширения, учитывающий увеличение удельного объёма ( уменьшение плотности );

- коэффициент расхода

сужающего устройства;

- коэффициент расхода

сужающего устройства;

- плотность рабочего тела;

- перепад давления

на дроссельном расходомере.

- перепад давления

на дроссельном расходомере.

Для

стандартных дроссельных расходомеров

(при диаметре трубопровода больше 50мм

) коэффициент расхода

можно определить аналитически. Для

нестандартных сужающих устройств ( при

мм

) зависимость коэффициента

расходаотчислаРейнольдса

мм

) зависимость коэффициента

расходаотчислаРейнольдса определяется

экспериментальным путём.

определяется

экспериментальным путём.

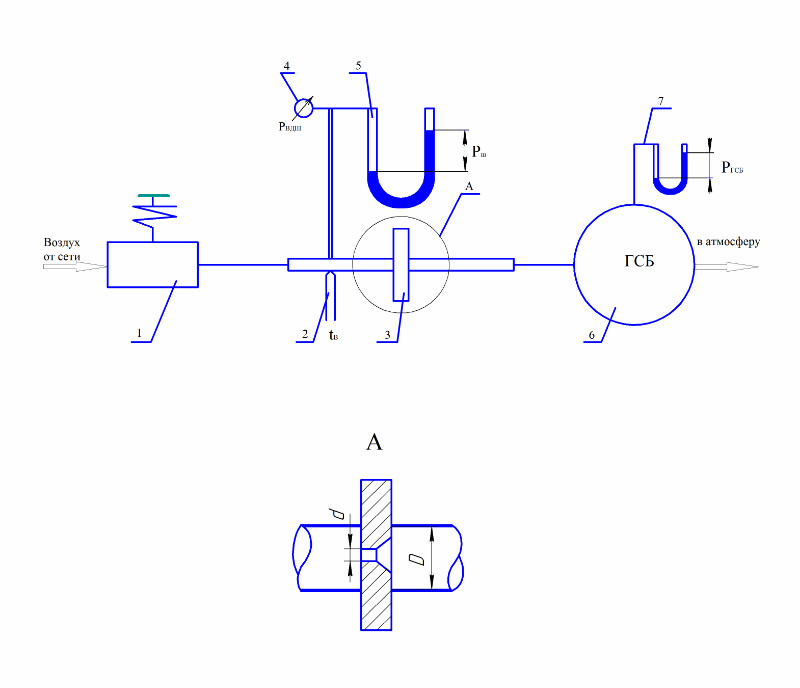

Описание лабораторной установки.

Коэффициента расхода нестандартного сужающего устройства, в данном случае дроссельного расходомера, определяется по эталонном счётчику количества, в качестве которого используется газовый счётчик барабанного фирмы Ritter типа TG5/4 или TG50/4 ( в зависимости от размеров дроссельной шайбы ). Схема экспериментальной установки и измеряемые параметры приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Сема экспериментальной установки для определения коэффициента расхода нестандартного сужающего устройства.

Редуктор воздушный;

Термопара ХК;

Дроссельный расходомер;

Датчик давления ( или манометр );

Дифференциальный манометр ( водяной пьезометр );

Газовый счётчик барабанного типа ГСБ-400;

U-образный манометр.

Измеряемые параметры:

- температура воздуха

перед дроссельной шайбой, 0С;

- температура воздуха

перед дроссельной шайбой, 0С;

- давление воздуха перед шайбой, в деления

или мм.вод.ст.;

- перепад давления на шайбе, мм.вод.ст.;

- давление воздуха перед шайбой, в деления

или мм.вод.ст.;

- перепад давления на шайбе, мм.вод.ст.;

-

объём газа,

-

объём газа,

.;

.;

-

время,

-

время,

.

.

- перепад давления на ГСБ,

- перепад давления на ГСБ,

-

атмосферное давление. мм.рт.ст.

-

атмосферное давление. мм.рт.ст.

В качестве рабочего

тела используется сжатый воздух. Через

редуктор 1, воздух от сети поступает в

дроссельный расходомер. Перед расходомером

с помощью хромель-копелевой термопары

( 2 )измеряется температура воздуха

.

Давление воздуха перед шайбой

-

манометром или водяным пьезометром ( 4

). Перепад давления на шайбе –водяным

пьезометром 5 (

).

Объёмный расход воздуха на установке

определяется с помощью газового счётчика

количества 6 (

) и секундомера (

) и секундомера (

). Регулирование режима работы производится

редуктором воздушным ( 1 ).

Геометрические размеры дроссельного

расходомера: диаметр диафрагмы d

= 0,002м; диаметр магистрали D

= 0,006м.

). Регулирование режима работы производится

редуктором воздушным ( 1 ).

Геометрические размеры дроссельного

расходомера: диаметр диафрагмы d

= 0,002м; диаметр магистрали D

= 0,006м.

Порядок выполнения работы.

Перед

началом работы необходимо визуальным

осмотром убедиться в правильности

подключения магистралей , измерительных

приборов и датчиков. Далее плавно подать

воздух в магистраль, убедиться в

отсутствии утечек рабочего тела и

проверить работу всех измерительных

систем. Максимальный диапазон измерения

перепада давления на шайбе

водяным

пьезометром 5 (

1400

мм.вод.ст ) разбить на 10 – 12 равных

интервалов и выполнить измерения

требуемых величин. Перед экспериментом

необходимо измерить атмосферное

давление

,

мм.рт.ст. и температуру окружающего

воздуха

1400

мм.вод.ст ) разбить на 10 – 12 равных

интервалов и выполнить измерения

требуемых величин. Перед экспериментом

необходимо измерить атмосферное

давление

,

мм.рт.ст. и температуру окружающего

воздуха

.

Для каждого перепада давления

с

помощью секундомера измеряется время

истечения

и объём воздуха

.

Для каждого перепада давления

с

помощью секундомера измеряется время

истечения

и объём воздуха

.

Для определения массового расхода по

ГСБ ( 6 ) необходимо определить также

избыточное давление воздуха в счётчике

количества

.

Рекомендуемое время измерения

должно

быть не менее 60

.

Для определения массового расхода по

ГСБ ( 6 ) необходимо определить также

избыточное давление воздуха в счётчике

количества

.

Рекомендуемое время измерения

должно

быть не менее 60 и

объём прокачанного воздуха - не менее

20

и

объём прокачанного воздуха - не менее

20 .

Данные

,

,

,

.

Данные

,

,

,

заносятся в протокол испытаний. После

окончания эксперимента установку

отключают.

заносятся в протокол испытаний. После

окончания эксперимента установку

отключают.

Таблица 1 Протокол испытаний

№п/п |

|

|

|

|

|

|

|

ед.изм |

0

|

дел |

мм.вод ст. |

мм.вод.ст. |

|

|

мм.вод.ст. |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

Обработка результатов измерений.

1.Переводим

значения измеренных параметров в систему

единиц СИ - атмосферное

давление

[мм.рт.ст]*133,33,

Па; -

температура воздуха

[мм.рт.ст]*133,33,

Па; -

температура воздуха

,

К;

- давление воздуха до шайбы

,

К;

- давление воздуха до шайбы

[мм.вод.ст]*9,81,

Па, или

[дел]*К*98100,

Па; где К = А/N

- цена деления манометра, А – верхний

предел измерения манометра, N

– число делений шкалы манометра ( как

правило А=1кг/см2

и N=250

для данных условий проведения эксперимента

).

- перепад давления на шайбе

[мм.вод.ст]*9,81,

Па, или

[дел]*К*98100,

Па; где К = А/N

- цена деления манометра, А – верхний

предел измерения манометра, N

– число делений шкалы манометра ( как

правило А=1кг/см2

и N=250

для данных условий проведения эксперимента

).

- перепад давления на шайбе

[

мм.вод.ст ]*9,81, Па

- перепад давления

на ГСБ

[

мм.вод.ст ]*9,81, Па

- перепад давления

на ГСБ

[

мм.вод.ст ]*9,81, Па

- объём воздуха

[л

]*10-3,

м3.

[

мм.вод.ст ]*9,81, Па

- объём воздуха

[л

]*10-3,

м3.

2.Порядок

расчётов и расчётные формулы: -

оъёмныйрасход воздуха

,

м3/с;

- массовый расход воздуха через ГСБ

,

м3/с;

- массовый расход воздуха через ГСБ

,

кг/с, где:

,

кг/с, где:

-

плотность воздуха на входе в ГСБ,

-

плотность воздуха на входе в ГСБ,

,кг/м3;

,кг/м3;  =287,3

дж/(кг*К ) – газовая постоянная для

воздуха ; - массовый расход воздуха,

рассчитанный по дроссельному расходомеру

для идеального газа

=287,3

дж/(кг*К ) – газовая постоянная для

воздуха ; - массовый расход воздуха,

рассчитанный по дроссельному расходомеру

для идеального газа

,

кг/с; где

,

кг/с; где

,

м2-

площадь отверстия дроссельной шайбы

– d

= 0,002м;

-

перепад давления воздуха на шайбе;

,

м2-

площадь отверстия дроссельной шайбы

– d

= 0,002м;

-

перепад давления воздуха на шайбе;

,

кг/м3

- плотность воздуха до шайбы ; - коэффициент

расхода дроссельного расходомера

,

кг/м3

- плотность воздуха до шайбы ; - коэффициент

расхода дроссельного расходомера

- число Рейнольдса на входе в дроссельную

шайбу

- число Рейнольдса на входе в дроссельную

шайбу

,

где D

= 0,006м - диаметр магистрали дроссельного

расходомера;

,

где D

= 0,006м - диаметр магистрали дроссельного

расходомера;

,

м/с- скорость

воздуха в характерном сечении. Выражение

для определения числа Re

можно преобразовать, подставив в неё

формулу

,

м/с- скорость

воздуха в характерном сечении. Выражение

для определения числа Re

можно преобразовать, подставив в неё

формулу

,

где F

– площадь магистрали на входе в

дроссельную шайбу. В

окончательном виде

,

где F

– площадь магистрали на входе в

дроссельную шайбу. В

окончательном виде

,

где

,

где

212,2

м -1

или

212,2

м -1

или

;

;  ,

м2/с

– кинематическая вязкость воздуха.

Зависимость

,

м2/с

– кинематическая вязкость воздуха.

Зависимость для воздуха приведена в таблице 2.

для воздуха приведена в таблице 2.

Значения рассчитанных параметров заносим в таблицу 3. По результатам расчётов строим необходимые графики.

Таблица

2 Кинематическая вязкость воздуха (в м2/с)

при давлении 101,325 кПа в зависимости от

температуры

(в м2/с)

при давлении 101,325 кПа в зависимости от

температуры

наименование газа |

формула |

Температура |

||||||

-20 |

0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

||

воздух |

-- |

11,66 |

13,20 |

15,00 |

16,98 |

18,85 |

20,89 |

23,00 |

Таблица 3 Рассчитываемые величины

№ п/п

па раметр.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, Па |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, Па |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

,Па |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, м3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

,кг/м3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Анализ точности результатов измерений

При

анализе точности измерений принимаются

следующие упрощения:

1. составляющие погрешности не имеют

корреляционной связи и считаются

независимыми друг от друга;

2. распределение составляющих

погрешностей соответствует нормальному

закону распределения (закону Гаусса);

3. предельная относительная

погрешность результата измерений равна

максимальной погрешности одного

измерения при доверительной вероятности

0,95. При этом где

где

-

среднеквадратичная относительная

погрешность результата измерения.

4. Абсолютная погрешность

табличных значений и постоянных величин,

входящих в формулы, принимается равной

половине последнего разряда. 5.

Систематическая погрешность измерений

отсутствует.

-

среднеквадратичная относительная

погрешность результата измерения.

4. Абсолютная погрешность

табличных значений и постоянных величин,

входящих в формулы, принимается равной

половине последнего разряда. 5.

Систематическая погрешность измерений

отсутствует.

Относительная

погрешность косвенного измерения,

которое представляет собой частное и

произведение прямых, равна сумме

квадратов относительных погрешностей,

причём коэффициент перед относительной

погрешностью равен показателю степени

соответствующего прямого измерения.

Например, при определении плотности

вещества цилиндра

относительная погрешность определения

плотности будет равна:

относительная погрешность определения

плотности будет равна:  .

.

Методика расчёта погрешностей измерений.

Погрешность определения объёмного расхода

; (

3 ) где

; (

3 ) где

-

приведенная погрешность или класс

точности ( кл.т ) газового счётчика. Для

счётчиков количества ( или секундомеров

) кл.т. относится не к вернему пределу

измерения ( ВПИ ), а непосредственно к

значению измеряемой величины.

-

приведенная погрешность или класс

точности ( кл.т ) газового счётчика. Для

счётчиков количества ( или секундомеров

) кл.т. относится не к вернему пределу

измерения ( ВПИ ), а непосредственно к

значению измеряемой величины.  .

Согласно паспорта на ГСБ, при

.

Согласно паспорта на ГСБ, при

15л

15л

Погрешность

времени истечения

Погрешность

времени истечения

;

где

;

где

- относительная погрешность измерения

времени;

- относительная погрешность измерения

времени;

-

относительная погрешность времени

реакции человека.

-

относительная погрешность времени

реакции человека.  ,

где

,

где

=0,1

– кл.т. секундомера.

=0,1

– кл.т. секундомера.

,

%;

,

%;

- время реакции. Подставляя значения

и

- время реакции. Подставляя значения

и в формулу (3), получаем

в формулу (3), получаем  .

.

Погрешность определения массового расхода по ГСБ.

;

где

;

где

.

В свою очередь

.

В свою очередь

;

где

;

где

и

и

должны быть выражены в одних единицах

измерения.

должны быть выражены в одних единицах

измерения.

,

где

,

где

=

200мм.вод.ст. - предельное значение

измеряемой величины;

=

200мм.вод.ст. - предельное значение

измеряемой величины;

K=0,2 – кл.т. водяного пьезометра ( микроманометра ).

;

для используемого барометра

;

для используемого барометра

=

790мм.рт.ст., кл.т. К=1.

=

790мм.рт.ст., кл.т. К=1.

и

-

в мм.рт.ст.

-

в мм.рт.ст.

Относительная

погрешность газовой постоянной ;

где

;

где

- абсолютная погрешность табличного

значения газовой постоянной (согласно

принятым допущениям).

- абсолютная погрешность табличного

значения газовой постоянной (согласно

принятым допущениям). -

газовая постоянная воздуха. В конечном

итоге

-

газовая постоянная воздуха. В конечном

итоге

.

.

Относительная погрешность определения температуры воздуха

;

где

;

где

.

К=0,4-кл.т. (от значения измеряемой величины

) микропроцессорного измерителя

температуры фирмы «ОВЕН».

.

К=0,4-кл.т. (от значения измеряемой величины

) микропроцессорного измерителя

температуры фирмы «ОВЕН».

Погрешность определения массового расхода воздуха по дроссельному расходомеру при

(

т.е. для идеального газа ).

(

т.е. для идеального газа ).

.

.

В свою очередь

где, при

где, при

;

;

.

.

Диаметр отверстия

в дроссельной шайбе определяется по

калиброванным свёрлам с помощью

микрометра. Абсолютная погрешность

микрометра

.

Тогда

.

Тогда

.

.

Погрешность определения плотности воздуа перед шайбой

;

где

;

где

.

.

Аналогично пункту

2

.

При использовании водяного

пьезометра

.

При использовании водяного

пьезометра

мм.вод.ст.,

мм.вод.ст.,

0,2.

Для манометра

0,2.

Для манометра

кг/см2

,

0,4.

Значения относительных погрешностей

кг/см2

,

0,4.

Значения относительных погрешностей

,

,

и

и

определены ранее в пункте 2.

определены ранее в пункте 2.

Относительная погрешность определения перепада давления воздуха на дроссельной шайбе

.

При использовании водяного пьезометра

=1400мм.вод.ст.,

.

При использовании водяного пьезометра

=1400мм.вод.ст., =0,2.

=0,2.

Погрешность определения коэффициента расхода

.

.

Погрешность определения числа Рейнольдса на входе в дроссельную шайбу будет иметь следующий вид:

.

.

В этой формуле

неизвестны

и

и

.

При определении диаметра магистрали

дроссельного расходомера с помощью

штангенциркуля (

.

При определении диаметра магистрали

дроссельного расходомера с помощью

штангенциркуля (

0,05мм

)

0,05мм

)

;

;

.

.

Определяем предельные относительные погрешности результатов измерений

Результаты расчётов заносим в таблицу.

Таблица 4 Среднеквадратичные относительные погрешности измерений

№п/п

Пара метр

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Содержание отчёта.

Принципиальная схема и описание экспериментальной установки;

Протокол измеряемых величин;

Протокол рассчитываемых величин;

Протокол рассчитываемых погрешностей измерений4

Графики зависимостей , .

Лабораторная работа №4

.

,К

,К , м3/с

, м3/с ,кг/с

,кг/с ,кг/м3

,кг/м3 ,кг/с

,кг/с

,%

,% ,

%

,

% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,% ,%

,%