- •Артикуляционная гимнастика и самомассаж

- •Работа над дикцией

- •Работа над дыханием

- •Основы выразительного чтения

- •Упражнения при произнесении звуков, слогов, пословиц одновременно с движениями конечностей и туловища

- •Отработка благозвучности голоса

- •Тренировка полетности голоса

- •Выработка подвижности голоса

- •Работа над тоном речи

- •Реплики

- •Авторские слова

Работа над дикцией

Слово "дикция" в точном переводе означает "произношение". Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, чистота и безукоризненность звучания каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в целом. Именно этим дикция отличается от орфоэпии, где речь идёт только о правильности сочетаний звуков и расстановки ударений. Чёткая и ясная дикция необходима актёру, чтецу, оратору, лектору, просто культурному человеку; плохая дикция затрудняет понимание аудиторией сути произносимого текста, мешает эффективному общению. Невозможно произвести приятное впечатление на собеседника, если твоя речь невнятна.

Четкое и ясное произнесении слов обеспечивается за счет правильной артикуляции каждого звука, и прежде всего умения в процессе речи свободно и достаточно широко открывать рот. При плохо открываемом рте звуки произносятся как бы сквозь зубы. Для развития подвижности мышц нижней челюсти, умения достаточно широко открывать рот в процессе речи используются специальные упражнения.

Дикция это, прежде всего, четкое, правильное произнесение согласных звуков, а артикуляция – явственное звучание гласных. Ясность нашей речи «страдает» не только от недостаточного развития артикуляционных мышц, о которой говорилось раньше. Часто мы будто бы стесняемся проговаривать все буквы, будто бы не хотим быть до конца услышанными и понятыми.

Преодоление дикционных трудностей иногда сводимо к чисто психологической работе.

Надо позволить себе говорить четко. Взяв в качестве тренажера нейтральный текст (например, скороговорки), проговорите его медленно, утрированно четко произнося абсолютно все гласные и согласные, так как они написаны. Добейтесь того, чтобы такой способ произнесения стал для вас естественным и внутренне оправданным. Постепенно дикционная четкость и артикуляционная ясность распространится и на ваши собственные речевые стратегии.

Чёткое произношение возможно лишь при наличии здорового, нормально устроенного речевого аппарата и правильного его функционирования.

К речевому аппарату, в узком смысле этого слова, относятся: губы, язык, челюсти, зубы, твёрдое и мягкое нёбо, маленький язычок, гортань, задняя стенка глотки (зёва), голосовые связки.

Основные дикционные недостатки связаны со скованностью и зажатостью челюсти, что ведёт к невозможности произносить круглые полноценные гласные. Вялость губ не позволяет чётко вытачивать и оформлять согласные. Ленивый "толстый" язык мешает ясности речи. Со всеми этими недостатками поможет справиться артикуляционная гимнастика.

Начальные этапы работы над голосом могут быть включены в период “щадящего речевого режима” или “режима молчания”. Работа начинается с изолированного произнесения гласных звуков.

Точное, четкое, ясное и полнозвучное произношение гласных звуков обеспечивает выразительность речи. За счет изменения звучания гласных возможно в дальнейшем применение других техник: замедление темпа речи; выравнивание послогового ритма; использование “полного стиля” произношения. В основном за счет гласных звуков возможно интонационно окрасить речь и, главное, достичь ее слитного и плавного произнесения.

Работу над голосом можно проводить в следующей последовательности:

1. Занимающимся предлагается сделать диафрагмальный вдох и на выдохе произнести длительно, растягивая на весь выдох, звук “а”. Звук должен произноситься легко и свободно, при средней степени звучания голоса. Рот должен быть широко открыт, при этом звук “посылается” вперед. Следует следить за тем, чтобы заикающиеся не произносили звук на “остаточном” выдохе, т.е. чтобы начало выдоха и фонации совпадали во времени.

Затем таким же образом предлагается протянуть гласный “о”. Для объяснения рациональной артикуляции гласного “о” можно использовать образ: “пинг-понговый шарик во рту”.

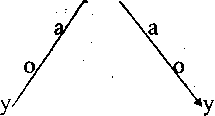

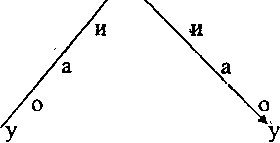

При произнесении гласного “у” обращают внимание на то, что губы вытянуты вперед, при “и” — губы растянуты в улыбку, при звуке “э” — рот слегка полуоткрыт и т.д.

Такая последовательность произнесения гласных связана с тем, что звук А содержит в себе резонирование как высоких, так и низких тонов; звуки О, У относятся к резонаторам низких тонов, звуки И, Э — к резонаторам высоких тонов.

Эта последовательность не случайна, вы начинаете со звука самой высокой частоты - "и". Если вы при этом положите ладонь на голову, то ощутите легкую вибрацию кожи. Это свидетельство более интенсивного кровообращения. Произнесение звука "э" активизирует область шеи и горла, вы это можете почувствовать, приложив руки к шее. Произнесение звука "а" благотворно воздействует на область грудной клетки. При произнесении звука "о" усиливается кровоснабжение сердца, а упражнение со звуком "у" оказывает положительное воздействие на нижнюю часть живота. Произносите медленно один за другим все звуки три раза. Если вы хотите, чтобы тембр голоса был более низким, а голос был более глубоким и выразительным, то в течение дня многократно произносите звук "у".

2. Теперь нужно активизировать область груди и живота, а для этого надо произносить звук "м" с закрытым ртом. Упражнения на звук "м" проделайте три раза. Один раз совсем тихо, второй раз - громче и в третий раз - как можно громче, чтобы голосовые связки напряглись. Положив ладонь на живот, вы ощутите сильную вибрацию.

Особое внимание следует уделить звуку "р", поскольку он способствует улучшению произношения и придает голосу силу и энергичность. Для того, чтобы расслабить язык, проведите предварительную подготовку: поднимите кончик языка к небу за передними верхними зубами и "порычите" как трактор. Итак, сделайте выдох, потом вдох и начинайте "рычать": "рррр". После этого выразительно и эмоционально с подчеркнуто раскатистым "р" произнесите следующие слова: роль руль ринг рубль ритм рис ковер повар забор сыр товар трава крыло сирень мороз и т.п.

3. "Упражнение Тарзана" помимо способа развития голоса представляет собой профилактическое средство против простудных заболеваний и инфаркта миокарда. Встаньте прямо, сделайте выдох, затем глубокий вдох. Сожмите руки в кулаки. Громко произносите звуки "ииииииииии" и одновременно колотите себя кулаками по груди, как это делал Тарзан в знаменитом фильме.

Теперь проделайте это же упражнение со звуками:

эээээээээээ

аааааааааа

оооооооооо

ууууууууууу По окончании упражнения вы заметите, как очищаются ваши бронхи от слизи, как ваше дыхание становится свободным, как вы заряжаетесь энергией. Хорошенько откашляйтесь, избавьтесь от всего ненужного! Это упражнение следует выполнять только по утрам, поскольку оно обладает возбуждающим и активизирующим действием.

4. Встаньте прямо и поставьте ноги на ширину плеч, сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов, после чего наберите воздуха в живот и сделайте один резкий выдох, сопровождаемый звуком "Ха-а". Выдох должен быть полным, а звук таким громким, как это только возможно (эхо в соседних домах). При этом можно слегка согнуть корпус вперёд.

В развитии речевого голоса у заикающихся учитывают атаку звука и регистр голоса.

Под атакой звука понимают начало звука, т.е. включение в работу голосовых складок. Атака звука зависит от плотности смыкания голосовых складок и силы выдоха. Существуют три вида атаки звука: твердая, мягкая и придыхательная. При придыхательной атаке звука сначала слышится легкий шум выдоха, а затем слышится звук, похожий на “Х-А-А-А”. При мягкой атаке момент смыкания голосовых складок и момент начала выдоха совпадают. Звук получается мягкий, богатый обертонами. При твердой атаке сначала смыкаются голосовые складки, а затем осуществляется выдох. Звук получается твердый, часто резкий.

Заикающиеся обучаются начинать произнесение каждого гласного с “мягкой” голосоподачи, или атаки. Логопед дает образец “твердой” атаки, т.е. резкого начала гласного звука и “мягкой” атаки, или мягкого “вплывания” в звук. После чего заикающиеся упражняются в подаче звука на мягкой атаке, произнося гласные и их сочетания, а затем слова и фразы, начинающиеся с гласного звука.

В речевом голосе принято выделять три регистра:

— грудной, или нижний регистр, в котором преобладает грудное резонирование;

— смешанный или средний регистр;

— головной или верхний регистр, в котором преобладает головное резонирование.

При работе над голосом заикающихся учат добиваться плавного перехода из регистра в регистр.

В самом начале работы над голосом заикающиеся обучаются использовать грудной резонатор, так как это снижает напряжение голосовых складок.

Детям предлагают в игровой форме произнести звуки низким и высоким голосом, используя для этого различные игровые упражнения.

Например:

“Как гудит большой паровоз (на звук У-У-У), а как маленький паровозик?” и т.д.

“Как рычит большой медведь низким голосом (на звук И-И-И), а как рычит маленький медвежонок высоким голоском?”

У взрослых для ощущения звука в грудном резонаторе можно предложить произнести гласный А низким голосом, при этом ладонь приложить к грудине, слегка постукивая по ней. Заикающийся должен ощутить легкую вибрацию в области груди. Постановка диафрагмального дыхания и включение в звучание голоса нижних резонаторов позволяют поставить голос на “опору”. Эта снимает излишнее напряжение голосовых складок, стенок гортани и глотки, т.е. способствует снятию “зажимов”.

При постановке голоса очень важно вызвать у заикающегося ощущение “открытой глотки”, которое закрепляется при произнесении гласных звуков. Важно, чтобы нижняя челюсть была расслаблена.

Использование диафрагмального дыхания, использование нижнего резонатора, ощущение “открытой глотки” и расслабленной нижней челюсти позволяет литься голосу свободно и легко. На этом этапе начинается работа над развитием интонационно-мелодических характеристик.

Перед заикающимися ставится задача, используя ряд гласных звуков, менять высоту голоса, придавать ему речевые интонации вопроса, ответа, удивления; передавать голосом различные эмоциональные состояния радости, печали и пр. Работа над голосом продолжается затем на материале автоматизированных рядов, слов, словосочетаний и фраз.

Таким образом, формирование рациональной голосоподачи плавно переходит в развитие просодической стороны речи.

Заикающиеся обучаются слитно произносить длинный ряд гласных (АоуиАоуиАоуиАоуи) при непрерывном артикулировании на одном речевом выдохе. Такое слитное произнесение обеспечивается непрерывным голосоведением. Оно должно обязательно сопровождаться интонационным модулированием голоса. Этот навык в дальнейшем переносится на слитное произнесение синтагмы.

Работа над голосом должна быть систематической, регулярной, длительной и проходить на всех этапах коррекционной работы. Объем работы над голосом и методические приемы зависят от возраста заикающегося. Чем младше ребенок, тем в большей степени работа над голосом должна идти по принципу подражания. Это указывает на большое значение состояния голоса у родителей, воспитателей и, тем более, логопеда.

После того как успешно освоена правильная артикуляция гласных, необходимо начать работу над согласными звуками. При их произнесении требуется большее напряжение речевого аппарата. Работа над согласными требует больше внимания еще и потому, что недостатки в их произношении встречаются гораздо чаще.

Прежде всего следует уяснить себе правильную артикуляционную установку каждого звука. Всего согласных букв 20. Из них: ПБ ТД КГ ФВ — взрывные, парные, звонкие и глухие; М Н Л — сонорные согласные; Р — вибрант; С З Ш Ж — свистящие и шипящие согласные; Ч Ц Щ — аффикаты, сложные согласные, а звуков — 35.

Для наглядности объединим все согласные звуки по двум основным признакам: звонкость—глухость и твердость—мягкость.

Звонкие: ЛМНРБВГДЖЗ.

Глухие: ПФКТШСХЦЧЩ

Твердые: БПВФГКДТЗСХЛМ Н Р Ж Ш Ц

Мягкие: Б' П' В' Ф' Г' К' Д' Т' З' С' X' Л' М' Н' Р' Ч' Щ'

Рассмотрим отработку правильной артикуляции согласных звуков на звуках [Б], [Б'] - [П], [П']

Звуки [Б] и [П] — парные, взрывные, губные. Следует обратить внимание на то, что звук [П] — глухой и произносится одним лишь шумом выдыхаемого воздуха, без голоса, а звук [Б] — звонкий и произносится с голосом.

При произнесении звуков [Б] и [П] губы плотно сомкнуты и раскрываются по горизонтальной линии от напора выдыхаемого воздуха. При этом нижняя челюсть несколько опускается, а язык лежит плашмя.

При артикуляции мягких [Б'] — [П'] спинка языка приподнимается к твердому небу.

При вялости и неясности произношения звуков [Б] и [П] следует произнести их поочередно: б-п, б-п и т. д.

А теперь будем отрабатывать произношение этих звуков со всеми гласными таблицы. В предлагаемых упражнениях соблюдается принцип одновременной тренировки дикции, дыхания и голоса. Для тренировки удлиненного речевого выдоха каждое последующее упражнение будет длиннее предыдущего.

Если дыхания не хватает на все упражнение, сделайте добор воздуха. Если чувствуете, что вам трудно делать сложные упражнения, не делайте сейчас, а вернетесь к ним после прохождения всего курса. Схема тренировочных упражнений едина для всех занятий.

Произнесите каждое упражнение на одном выдохе, если трудно, то делайте доборы воздуха. Когда приступаете к тренировочным упражнениям на дикцию, не произносите звуки механически, осмысливайте их: рассчитаться в шеренге по команде, отчитать кого-то, подшутить, поддразнить, поиграть в игру и т. д.

Упражнение № 1. Би, бэ, ба, бо, бу, бы, бе, бя, бё, бю.

Упражнение №2. Пи, пэ, па, по, пу, пы, пе, пя, пё, пю.

Упражнение №3. Би-би, бэ-бэ, ба-ба, бо-бо, бу-бу и т. д.

Упражнение № 4. Би-би-би, бэ-бэ-бэ, ба-ба-ба, бо-бо-бо, бу-бу-бу, бы-бы-бы, бе-бе-бе, бя-бя-бя и т. д.

Упражнение № 5. Би-би-би-би, бэ-бэ-бэ-бэ, ба-ба-ба-ба, бо-бо-бо-бо, бу-бу-бу-бу...

Упражнение №6. Бип, бэп, бап, боп, буп, бып, беп, бэп, бёп, бюп.

Упражнение № 7. Би-бип, бэ-бэп, ба-бап...

Упражнение № 8. Би-би-бип, бэ-бэ-бэп, ба-ба-бап, бо-бо-боп, бу-бу-буп...

Упражнение № 9. Би-би-би-бип, бэ-бэ-бэ-бэп, ба-ба-ба-бап, бо-бо-бо-боп...

Аналогичная схема упражнений для звука [П] (подобно упражнениям 3—9).

Упражнение № 10. Биппи, бэппэ, баппа, боппо, буппу, быппы и т. д.

Удвоенный звук [П] произносится как одно напористое [П], ударение на первом слоге.

Упражнение № П. Би-биппи, бэ-бэппэ, ба-баппа, бо-боппо, бу-буппу, бы-быппы, бе-беппе, бя-

бяппя и т. д.

Упражнение № 12. Би-би-биппи, бэ-бэ-бэппэ, ба-ба-баппа, бо-бо-боппо, бу-бу-буппу, бы-бы-быппы

и т. д.

Упражнение № 13. Пибби, пэббэ, пабба, поббо, пуббу, пыббы и т. д.

Упражнение № 14. Би-пибби, бэ-пэббэ, ба-пабба, бо-поббо, бу-пуббу, бы-пыббы, бе-пеббе и т. д.

Упражнение № 15. Би-би-пибби, бэ-бэ-пэббэ, ба-ба-пабба, бо-бо-поббо, бу-бу-пуббу, бы-бы-пыббы и

т. д.

При тренировке положите ладонь на диафрагму и следите за выдохом.

Число упражнений для повторения ограничивайте исходя из ваших индивидуальных особенностей. Выбирайте в первую очередь те, которые еще недостаточно усвоены.

Для тренировки звуков [Б], [Б'] — [П], [П'] можно использовать пословицы, поговорки и скороговорки.

Произносить их надо осмысленно, желательно вплетать в игровые ситуации, диалоги.

1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

2. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.

3. Был бы бык, а мясо будет.

4. Пан или пропал.

5. Все бобры добры для своих бобрят.

6. Бомбардир бомбардировал Бранденбург.

7. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень.

8. Лучше врага бить, чем битым быть.

9. Фаддей, не робей — робких жизнь не любит.

Отработка звуков [П] и [Б] на стихах.

На одном выдохе:

Будем бить!

Бьем!

Били!

В барабан!

В барабан!

В барабан!

(В. Маяковский)

Пара барабанов

Пара барабанов

Пара барабанов

Била

Бурю

Добор воздуха и на выдохе:

Пара барабанов

Пара барабанов

Пара барабанов

Била

Бой!

(И. Сельвинский)

При правильном произношении шипящих края языка прижаты к верхним коренным зубам и шипящий как бы припечатывается спинкой языка к нёбу... Начиная от альвеол десны верхних передних зубов — «ч» и «щ»; глубже к центру нёба — «ж» и «ш»,— язык как бы «раздавливает ягоду о нёбо». Вот как энергично должно быть оформлено произношение шипящего! Причем именно от этой энергии дыхание чрезвычайно быстро расходуется при произнесении этих согласных, особенно если их тренировать без гласной, настраивающей голос и не дающей согласному поглотить его весь целиком. Нужно тренировать шипящие при участии всех гласных (кроме «и»), но в несколько иной манере, чем в предыдущих примерахтренировки.

Главную роль в правильном произношении шипящих играют два условия: работа языка и точное местонахождение и местообразование шипящих.

Мышцы языка должны привыкнуть путем упражнений быть в «боевом порядке» при произношении шипящих. Если при выработке непрерывной линии звучания необходимо, тренируясь, сливать сонорный и гласный з их сочетании (нунноннан... и т. д.), то при тренировке шипящих будет правильным произносить шипящий с гласным раздельно — стаккато — жу, жо, жа, же, жи и т. д., причем, особенно на первых порах, вернее будет удваивать произношение шипящих: жжу! жжо! жжа! и т. д., т. е. тренировать язык, вырабатывая ощущение взятого препятствия. Для более сознательного и экономного расходования воздуха (дыхания) предлагается подключить одну из уже знакомых сонорных в конце слога: жжун, жжон, жжан, жжен и т. д.

Звуки [Ч'] ,[Ш'] — требует легкости и изящества в произношении, что необходимо подчеркнуть при тренировке этих букв. В быту очень распространено грубое, а также и жесткое их произношение, которое свойственно, например, белорусскому языку (чъо, чъашка и т. п.). В этой работе играет основную роль кончик языка так же. как впоследствии он будет трудиться при произнесении «р», а также свистящих «з» и «с», произношение которых часто нечисто и неверно.

«Ч» всегда произносится с воображаемым мягким знаком «чь». При основном положении языка на шипящие (края прижаты к коренным зубам) в тренировке буквы «ч» прежде всего должен ощущаться кончик языка, как бы централизующий правильное произношение. Так как мы тренируем не дикцию, как самостоятельную категорию сценического произношения, а голос, ищущий выражение через дикцию, то здесь целесообразнее тренировать «ч» в сочетании с гласными, так же, как и твердые шипящие, но с кратким акцентом на шипящий.

Если при тренировке «ж» и «ш» рекомендовалось сдваивать согласный в упражнении жжо, жжу, жжа и т. д., то при работе над «ч» и «щ» можно посоветовать очень легкое и быстрое прикосновение языка к нёбу со стремлением произнести гласный ч (ь) ю! че! чя! и т. д.

Щ — щю, ще, щя, щи и т. д. с ударением на гласный «чЯшка чЯю», щетинка у чушки.Любые самые трудные сочетания этих букв будут полезны и необходимы для того, чтобы выработать мышечную память и этим избежать «случайности» в произношении.

«С» и «з» —кончик языка по ощущению, как иголка, находится у альвеол нижних зубов, отсюда и вся тренировка. Крепко прижат кончик языка, дыхание стремится взять препятствие, устремляясь сверху вниз, но не берет его, а как бы придавливает самый кончик языка к зубам, вычерчивая короткую и точную свистящую сссс или зззз. Если мы протянем такой согласный, не включая его в тон голоса, т. е. шепотом, поза нашего речевого аппарата будет следующей: рот чуть приоткрыт, губы чуть растянуты в стороны, зубы сдвинуты вместе, нижняя челюсть чуть опущена — воздух сочится сквозь зубы. Препятствие для дыхания при произнесении свистящих будет в зубах: ся, се, сю, се, си, сы — сясьсесьсюсь и т. д., зя, зе, зю, зе, зи, зы — зясьзесьзюсь и т. д.

Имеют большое значение в деле тренировки свистящих и шипящих при соблюдении всех излагаемых выше условий, цели и направления тренировочной работы. Следует указать на то, что скороговорки помогают тренировке при условии особого акцента на тренируемый звук, т. е. имея целью натренировать мышцы языка в их разнообразной работе над произнесением различных по своему характеру согласных. Например:

РРеЗЗиновую ЗЗину РРеЗЗиновую ЗЗину

Купили в магаЗЗине В корЗЗине принеССли и т. д.

«Р» и «л». При работе над звуком «р» мы должны знать, что вовлечение в работу кончика языка пригодится нам для свистящих и для правильного произношения звука «л», поэтому, помимо твердого, раскатистого, как электрический звонок, звука ррр, необходимо тренировать «рь» — «ррррррь», мягкое произношение этой буквы, что дается не всегда легко. В таких, например, словах, как «бирюза», «бирюк», где «р» стоит между гласными, после звука «и», в частности, язык не всегда работает активно, что необходимо проверить. При верном звучании непрерывного рррррр и рррррь, при условии, когда дыхательная струя направлена в голову, приложив ладонь к темени, мы услышим резонанс. Если же нет этой вибрации — отклика в резонирующей полости головы, значит голосово звуки «р» и «рь» произносятся неправильно.

Всякое предварительное упражнение с чередованием букв «т» и «д» подготавливает верное произнесение букв «р» и «рь»: «тду, тдо, тда, тде, тди, тды» и т. д., произносимые как одно слово — тдутдотдатдетдитды и т. д. Такое предварительное упражнение, как «те-де-де-те», произнесенное много раз подряд с перемежающимися ударениями на всех слогах по очереди, в разных темпах, усиляя и уменьшая голосоподачу, также принесут большую пользу для приобретения мышечной памяти б работе кончика языка. При такой работе звук «р» при кратком неударном произношении в конце слова и в середине его, всегда сохранит свое полнокровное чистое выражение — «вор», «мор», «гора», «море», «горемычный» и т. д.

В работе над «р» и «л» можно пользоваться такими упражнениями, какими можно втянуть в работу кончик языка, вызывающую его вибрацию. Любые сочетания рядом стоящих «р» и «л», например «рларлор-лу...» и т. д. «рьлярьлерьлю...» и т. д. Вариации могут быть любыми и разнообразными во все возрастающей трудности с обязательными примерами произнесения любых слов — «бром», «брюква», «бровь», «бритва», «бирка», «бор», «пир», «принцип» и т. д.

В скороговорках по-прежнему обращаем внимание на активное произношение тренируемого звука, как уже указывалось при разборе тренировочной работы над свистящими. «Крра-сильщик кррасил кррасной крраской кррышу кррестьяни-ну Юррке»; «Каррл укррал у Кларры кораллы» (произносится слитно, как одно слово, выделяя ударный гласный), причем и «р» и «л» тренируются в их парном сочетании при условии подробного изучения положения языка во время произнесения твердого «р» и твердого «л» в отличие от положения языка при мягком произнесении «рь» и «ль». Пример тренировки: «лоллалуллалеллалил-лалылла» и «леллялоллеляллюлилля», а также мягкое «ль» с гласным (произнесенным как французский слог lа) —упражнение такое lа1аlа1а1а1а1а1а.Вибрационное движение очень активизирует кончик языка, и не следует путать это упражнение с произнесением «ляляля», что оставляет кончик языка пассивным.

Возможны еще примеры для тренировки звуков «л» и «ль»: «Лель мой Лель, люлилелилель»; «Тилилень ли-лилень, пллечи врежиццы рремень». Произносится также слитно и плавно, чтобы каждый звук звучал.

Чрезвычайно полезен перечень таких слов, которые связаны между собой и по смыслу — слов, в которых встречаются уже знакомые по мышечному ощущению, натренированные звуки. Любой пример годится: «свет неоновой лампы», «прекрасно настроенный инструмент» и т. д. Сливая одно слово с другим, но выделяя «интонационно» ударное (по смыслу) слово.

На таких фразах можно впоследствии тренировать первое элементарное понятие о логическом ударении. Поэтому лучше избегать совершенно бессмысленного набора слов с тренируемыми звуками. Пользуясь сочетанием нужных звуков при работе над включением голоса, затем для большей пользы сознательной выработки дикционных навыков необходимо специально подбирать примеры, таблицы и скороговорки, в основу которых был бы положен смысл, образ. Тренировка при таких условиях органично воспитает способность правильно говорить в условиях сцены, потому что «все уже» или «почти все» окажется знакомым мышцам языка, губ, дыхательному движению.

Несколько отдельно стоит работа, связанная с употреблением следующих согласных: «т» и «к», так как они обладают особой активностью, действительно, в полном смысле слова, взрывного характера. Эти взрывы образуются в результате преодолевания дыхательной струей препятствий на своем пути (« «т»—в языке», «к» — в задней части глотки и языка).

В обыденной жизни мы часто встречаемся с очень вялым произношением этих согласных, отчего все слова, в которых они имеются, звучат невыразительно, как бы «малокровно». Это происходит потому, что недостаточно активное дыхание не встречает никаких подлинных препятствий на своем пути (плохо смыкающиеся вялые губы, вялый язык, не ощушающий звука «т», неверно устремленное дыхание, идущее целиком через рот, отчего страдает звук «к»). Ни на мгновение нельзя забывать, что «взрыв» этот происходит внутри надставной трубы, а не является «холостым» выстрелом, от которого весь воздух растрачивается мгновенно, вырвавшись изо рта и рассеявшись в пространстве.

При произнесении «т» конец языка упирается в верхние передние зубы. С силой поднимающийся воздух разъединяет язык от зубов. Для примера возьмем такое сочетание: «т-а-т-а». Положение на гласную «а» будет таким, как при начальных упражнениях по голосу — язык в подвешенном положении. Если же он будет неподвижно лежать «лодочкой» или «лопаточкой» при произнесении следующей за согласным гласной, никакого взрыва не произойдет, никакого движения динамики в произношении мы не ощутим. А ведь в каждом звуке есть движение, стремление кверху, иначе образуется звук плоский, «белый», мало эластичный, невыразительный, можно сказать, не согретый дыханием, так как дыхание при неверном положении языка, губ, челюсти устремляется все целиком наружу и рассеивается в пространстве. При верных условиях дыхание, устремленное в голову, оформляется в звук металлического оттенка на гласных, лишающихся при таком выражении «открытого», вульгарного звучания.

«К» — заднеязычный согласный взрывного характера. При произношении этого звука мы наблюдаем естественно меньшую утечку дыхания (чем ближе к губам, тем труднее экономить дыхание). При произнесении звука «к» взрыв получается от взятого воздушной струей препятствия, существующего в задней части языка и в стенке глотки.

Теперь попробуем мысленно проверить правильную позу губ, языка, челюсти, глотки, нёба при произнесении согласных «т», «к». Возьмем дыхание, проверим позу речевого аппарата и к а к бы ударим воздушной струей снизу вверх по намеченным нами препятствиям. Несколько раз проделаем это упражнение. Помните — снизу вверх! Не произнося никаких гласных, только согласные — «т», «к». Это упражнение

чрезвычайно активизирует наш дыхательный-выдыхательный посыл. Не произнося вслух гласных, лишь думая о них, мы подготавливаем этим упражнением условие для правильного произношения вслух любого из них. Практически гласный действительно как бы выталкивается названными выше согласными.

Опасно же это упражнение в том случае, когда не выработано активное дыхание и если все предыдущие упражнения не изучены, не усвоены, не прочувствованы. В этом случае из-за форсированного дыхательного движения (выдоха) произойдет зажим, — связки будут травмированы излишним нажимом воздушной струи. Вот почему необходимо соблюдать последовательность в тренировке всех звучных согласных и гласных, выработав в себе навык к активному, свободно льющемуся дыханию, и только тогда начать пользоваться тренировочным упражнением взрывного характера.

Для достижения подлинной выразительности речи необходимо умение одинаково четко и ясно говорить с разной быстротой. Следующим этапом в голосовом тренинге является работа над скороговорками. М.Г. Ферман выделяет семь этапов работы над скороговорками:

1. Следует переписать скороговорку (например, «бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа»), расставить в ней ударения и сделать ее орфоэпическую запись: бык – тупагýп, тупагýб’ьн’къй быч’óк, у быкá б’елá губá былá тупá.

2. Медленно, отчетливо произнести каждое слово.

3. Затем сгруппировать слова (бык-тупогуб; тупогубенький бычок; у быка бела губа; была тупа) и произносить каждую группу слов очень медленно, ясно и отчетливо.

4. После того как группы слов произносятся легко, постараться говорить всю фразу на одном дыхании.

5. Теперь можно повторять скороговорку, варьируя ее части.

6. После того как добились полной свободы, четкости, легкости произношения, нужно ускорить темп до максимально быстрого. При этом внимательно следить за произнесением всех звуков, не допуская их «смазанности» и нечеткости.

7. Произносить скороговорки следует не механически, а ставя перед собой определенную задачу

Правомерно привести скороговорки для голосового тренинга:

· Бык-тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

· От топота копыт пыль по полю летит.

· Купи кипу пик.

· Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.

· Водовоз вез воду из водопровода.

· Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.

· Ткач ткет ткани на платки Тане.

· Актер театра.

· На дворе трава, на траве дрова; раз дрова, два дрова, - не коли дрова на траве двора.

· Два дровосека, два дровокола, два дроворуба.

· Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски; надо колпак перекопаковать-перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать-перевыколоколовать.

· Возле горки на пригорки стоят тридцать три Егорки: раз Егорка, два Егорки, три Егорки… и так далее.

· Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках: санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку, в лоб, все в сугроб.

· Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши.

· В четверг четвертого числа, в четыре с четвертью часа четыре черненьких курчавеньких чертеночка чертили черными чернилами чертеж.

· Мылась Мила мылом.

· Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

· Пришел Прокоп – кипел укроп, ушел Прокоп – кипит укроп; как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.

· Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.

· Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали.

· Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался.

· Протокол про протокол протоколом запротоколирован.

· Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом.

· Маланья - болтунья молоко болтала-выбалтывала, да не выболтала.

Разработаем на примере басни И. Крылова «Ворона и Лисица» упражнения для развитие умения правильно произносить согласные.

Текст басни надо знать наизусть, чтобы не «вспоминать» его во время упражнения, что будет мешать и переключать внимание с необходимого объекта на ненужный, лишний.

Разобьем весь текст на слоги (разберем в качестве примера начальные четыре строчки)..

По слогам получим следующий буквенный материал (выписываем орфоэпически):

и ы ы и

Ва-ро-не-где-то-бох-па-слал-ку-со-чек-сы-ру,

ы ы ы ы ы

На-йель-ва-р-о-на-взгра-ма-здяс-па-за-фтра-кать-са ы ы ы ы ы

фсем-бы-ло-уш-са-бр'а-лае-да-па-за-ду-ма-лас, а сыр ы и

ва-рту-дер-жа-ла и т. д.

Первое упражнение. Каждый слог произносится стаккато, легко, на одной ноте, в течение

всей строки. Не тянуть эту ноту, а только каждым слогом (его ударной гласной) как бы подбрасывать звучание этой ноты кверху. Причем произносится вслух только согласный звук, а на гласный приготовим необходимую позу для его выражения. Положение губ на букву «в».

Верхние зубы слегка прижимают нижнюю губу — «ва-а» (нижняя челюсть под напором воздушной струи отпадает): вва-рро-нн-е и т. д. Чрезвычайно ритмично с одинаковыми интервалами, равномерно чередуются слоги, составленные из различных букв. К произнесению каждой такой «пары» приготовимся к произнесению вслух «подумавши», точный и меткий слог. Короткий, а не растянутый, так, в различных буквосочетаниях будем работать над первой нотой голоса. Берется любая «самая удобная» нота, и от нее потом будем двигаться и вверх и вниз. Но четыре строчки произносим на одной ноте. Мы почувствуем, что не все буквы «захотят» звучать на выбранной вами ноте. Почувствуем, что гласный «у» хочет более низкого звучания, а гласный «и» — более высокого и г. д. Все буквы в звучании должны нам повиноваться, для чего мы и занимаемся этим первым дикционным упражнением. Ни одного звука произнесенного механически. Слоги произносятся организованно и ритмично, с равномерными интервалами между ними.

Второе упражнение. Четыре строчки слогов — вое так же, на одной ноте. Произносим каждый слог отрывисто, легко, как бы нанизывая все слоги на улетающий кверху поток дыхательной струи. Задумываться тут некогда. Слоги произносятся коротко, четко. Чем короче и легче — тем вернее. Не громко, на выдохе, с таким ощущением, как будто каждый слог, как «глоток», который пьем, а не выплевываем вместе со звуком. Представим себе, что взяв дыхание, произнося слот, мы его посылаем в череп — в «самую макушку». Не будем заботиться, чтобы он летел «вперед».

Третье упражнение. Следующие четыре строчки произносим по слогам на полтона выше. Последующие четыре строчки — на ноте ля и т. д. Весь текст, разбитый на слоги, повышаем сначала через четыре строчки, впоследствии — каждую строчку. Следует помнить, что повышаем слухово, а не позиционно, т. е. каждый последующий звук стремиться вверх, как по лесенке. Повышая голос по нотам, указывающим мелодическое изменение (частоту колебания), мы в ощущении, в позе нашего аппарата ничего не меняем. Это очень существенно. Чем выше идет тональное изменение звука, тем привычнее и свободнее владеем мы нашим аппаратом.

Четвертое упражнение. Из слогов, повышая по строчке и затем понижая, сложим слова, и, как в первом упражнении тренировали один слог, так же произнесем одно слово, состоящее из нескольких слогов:

и ы и

Вороне гдета бох послал кусочек сыру.

Здесь важна ударная гласная, которая все слово делает как бы «выпуклым»:

Вароне гдета бох и т. д.

Не бойтесь сильно выделить эту опорную гласную, сохраняя четкое, неторопливое произнесение начала и конца слова. Причем надо помнить о «вертикали», чтобы конечная буква-звук была направлена по своему верхнему пути, а не «свалилась вниз» — «в живот», «в грудь».

Опорную гласную в слове не тянуть напевно, все слово вылепляется, отливается, а не «тянется».

Это упражнение также произносится по строчкам. После каждой строчки берется новое дыхание, а старое — остаток его — сбрасывается. Затем повышаем по полутонам и тонам. Можно рассказать смысл упражнения, но рекомендовать, как его делать, нецелесообразно.

Пятое упражнение называется «опорным», так как, ломимо всего того, что тренировалось прежде, фиксируем внимание на «ощущении диафрагмы», на продлении вдоха (пр-и выдохе) и т. д. Одно слово произносим громко — «вароне», затем проверяем свое выдыхательное, медленное движение и произносим «цепь слов» — всю строчку до конца, не выделяя ни одной буквы, как одно слово:

гдетабохпаслалкусочиксыру», «на!» (обязательно проверить выдох):

«ельваронавзграмаздяспазавт-ракатьсафсембылоушсабралас». (На полтона выше взять дыхание):

«Да!» («затаить дыхание») «пазадума-ласасырвартудержала» и т. д. весь текст.

Особенно важно в этом упражнении абсолютная ровность произношения всей цепочки слов («как бусинки»), в которых одна буква должна переливаться в другую. Но ни в коем случае нельзя скандировать, чеканить, подчеркивать каждую букву. Это будет неверно. Смысл данного упражнения в использовании опорного звучания для постепенной выработки правильного произношения любой буквы — главной и неглавной.

Шестое упражнение. Это упражнение названо «скороговорочным». Тренируется это упражнение на одном дыхании. Не забывая о сохранении вдыхательного положения, произносим четыре строчки текста:

Варонегдетабохпаслалкусочексырунаельварона-

взграмаздяспазафтракатьсафсембылоушсабра-

ласдапозадумаласасырвортудержаланатубеду-

лисаблизеханькабежала! —

Плавность и медленная звучная слиянность вырабатываются на всех упражнениях без исключения, так как в основе этого требования лежит голосовой настрой и вся вытекающая из него «манера говорить: не рвать слова», а выражать мысль — чувство — образ — это слитная речь.

Можно рекомендовать скороговорение воспитать на медленном темпе произнесения букв, без рывков, чтобы одна полноценная буква переливалась в другую, и так до конца:

«Варонегдетабохпаслалкусочексыру... и т. д., постепенно у б ы ст р я я темп. Буквы-близнецы.

Седьмое упражнение. Оно тоже по манере тренировки является упражнением на плавное и быстрое чередование различных букв в словоговорении. Но в этом упражнении на весь текст дыхание берется всего три раза. Этим упражнением проверяются выносливость дыхания и опорное звучание (упор в речи).

Дыхание берется перед началом текста и затем на реплики — «пленил» (дыхание) и «голосок» (дыхание)

Варонегдетабохпаслалкусочексырунаельваронавзгра

маздяспазафтракатьсафсембылоушсабраласдапоза-

думаласасырвортудержаланатубидулисаблизеханька

бежалавдругсырнайдухлисуастановиллисицавидитсыр лисицусырпленил! (дыхание) и т. д. до конца.

В тексте подчеркнуты гласные, которые несколько выделяются при произнесении.

Восьмое упражнение. Смысл же этого упражнения состоит в том, чтобы в различных комбинациях всех семи предыдущих упражнений проверить степень навыков, степень автоматизации основных дыхательных движений. Необходимо при смене голосовых понижений и повышений использование тихого и громкого, слабого и сильного звука, отрывистого и плавного произнесения, — ту же басню «Ворона и Лисица» рассказать по смыслу, с логическим разбором этого смысла (основной его мысли) для того, чтобы проверить что мы тренировали, для чего и как мы научились пользоваться приобретенными навыками.

Живая разговорная речь отличается бесконечным многообразием и сменой темпо-ритма. Внутренний ритм нашей жизни непременно проявляется в нашей речи, в частности, в ее темпо-ритме. Когда же оратор говорит долго в одном темпе и ритме, речь его становится бесцветной, неживой и усыпляет или утомляет слушателей. Работа над темпо-ритмом речи — это глубоко творческий процесс, который нельзя оторвать от работы над текстом, над речевым действием. Для того чтобы уметь в речи ярко и точно выражать внутренний темпо-ритм жизни, уметь легко переходить из одного темпа речи в другой, надо хорошо натренировать речевой аппарат (в координации с дыханием), овладеть плавным, крупным, «увесистым» словом и быстрым, легким, чеканным произнесением слов.

При скороговорке надо сохранять действие, стараться «вложить» в партнера свои мысли и видения. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

При быстром темпе четче говорить, Мысль ярче рисовать, ни оговорки Не допускать и виденья «вложить» — Закон сценической скороговорки.

Упражнение «Спринтер». Вы бегун на короткую дистанцию (спринтер) Призвав на помощь воображение и веру, помогайте выработке сценической скороговорки:

Темпу речи помогу —

Стометровку пробегу.

Пробегу я не ногами,

Мне полезнее словами.

Старт. Сигнал. Рывок! Бегу!..

Сил своих не берегу:

Коротка ведь стометровка,

Сразу темп взять — тренировка.

Я несусь быстрее ветра,

Что секунда — десять метров...

Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок...

Никаких нет оговорок,

Темп свой быстрый не спускаю.

Финиш! Ленту обрываю!

Старайтесь передать точно все, что проделываете мысленно. Упражнение «Алла-меняла».

Алла меняла:

Карандаш на марку, (Постепенное повышение тонаголоса с одновременным убыстрением темпа речи)

Марку на палку,

Палку на брошку,

Брошку на гармошку,

Гармошку на рожок,

Рожок на гребешок,

Гребешок на книжку,

Книжку на шишку,

Шишку на ложку,

Ложку на плошку,

Плошку на линейку,

Линейку на лейку,

Лейку на горшок,

Горшок на цветок,

Цветок на карандаш...

Вот какой ералаш

В голове у менялы —

Глупейкиной Аллы!

Рисуя голосом неограниченное перечисление меняемых предметов (можно, дойдя до слова «цветок», идти в обратном порядке: цветок на лейку, лейку па линейку, линейку на плошку...), двигаться по очень малым интервалам голоса, рассчитывая свой диапазон, чтобы его хватило на все перечисляемые слова.

Упражнение «Карнавал».

В ночь, под самый Новый год,

Карнавал у нас идет. (Постепенное повышение тона

Краски вновь меняют краски, голоса с одновременным

И за маской мчатся маски... убыстрением темпа речи)

Пробегает крокодил,

Стадо взбалмошных горилл,

Два индейца и ковбой,

Черти-лешие толпой.

Квазимодо, Робинзон,

И какой-то фон-барон,

И какой-то водолаз,

И какой-то дикобраз,

Космонавты и верблюд,

Великан и лилипут,

Огнедышащий дракон,

И большой ушастый слон,

И мордастый бегемот...

Закружился хоровод!

При повышении тона голоса па перечисляемых словах уметь фиксировать внимание на них путем понижения тона на ударных гласных: сохранять дикционную четкость при быстром произнесении слов.

Упражнение «Репортаж». Вообразите, что вы как спортивный комментатор ведете радиорепортаж о футбольном матче:

Шастает мяч бросками, (Средний темп произнесения)

Мечется меж носками

Кожаных бутс пудовых,

Сплющить его готовых. (Темп несколько убыстрился)

То он уходит здраво

Прямолинейно вправо.

То он уходит влево

Краткой дорогой гнева,

То он встает со звоном (Темп еще убыстряется)

Свечкой над стадионом,

Дерзко приподнимая

Доброе небо мая.

Вот его вновь погнали

Вниз по диагонали.

Вот его завернули,

Держат на карауле.

Вот он, попав в болтанку,

Скачет вдоль стадиона,

Вот он ударил в штангу (Самый быстрый темп)

Лбом со всего разгона.

Прыгнул назад с капризом,

К центру рванулся с лета,

Но воротился низом

И угодил в ворота !

(С. Васильев. «Стадион "Динамо"»)

Слушатель не видит игры, поэтому надо словом очень точно передать все движения мяча. Для этого необходимо освободить свою речь от лишних ударений, выделяя только самые важные слова (они выделены разрядкой). Здесь при описании того, каким образом забивается гол, явно ощущается три ступени нарастания темпа речи: от среднего до самого быстрого. Доборы воздуха частые и незаметные.

Надо владеть диалектическим единством темпо-ритма речи. Что это значит? Часто наш высокий внутренний ритм совпадает с быстротой произнесения (как в приведенном упражнении). Но при высоком эмоциональном накале у говорящего темп речи обычно замедляется: медленная речь подчеркивает значительность происходящего, глубину чувств. Это и есть диалектическое единство проявления внутренней жизни в речи говорящего.

Упражнение «Словарь». Прочтите стихотворение С. Маршака так, чтобы слушатели задумались над глубиной мыслей и чувств, выраженных в словах:

На всех словах — события печать.

Они дались недаром человеку.

Читаю: — Век. От века. Вековать.

Век доживать. Бог сыну не дал веку. .

Век заедать, век заживать чужой...

В словах звучит укор, и гнев, и совесть.

Нет, не словарь лежит передо мной,

А древняя рассыпанная повесть.

Слова звучат неторопливо, наполненные нашими чувствами, ощущениями, внутренними картинами видений, мыслями, подтекстом.

Темно-ритмический слух (или чувство ритма) поможет искусно использовать диалектическое единство темпо-ритма речи, сделать слово более живым, выразительно разнообразным.

Чтобы усилить эмоциональность речи, выразить свое отношение к высказываемому, необходимо использовать эмоциональную функцию мелодики и искусство тембрирования.

Таким образом, весь комплекс тренировочных голосовых упражнений приведенных выше, в который входят развитие фонационного дыхания, артикуляционная гимнастика, правильное произнесение звуков и работа над скороговорками, способствует совершенствованию мелодики голоса человека. Что в свою очередь благоприятствует формированию эффективного коммуникационного процесса.

Развитие силы, высоты, гибкости, модуляции голоса, расширение его диапазона, улучшение тембральной окраски.

В работе над основными акустическими характеристиками голоса следует исходить из того, что голос является средством слышимости, выразительности, эмоциональности речи. «Любые его нарушения существенно влияют на формирование и развитие речи, главным образом на коммуникативную функцию, проявляясь как в информативно-коммуникативной, так и в аффективно-коммуникативной сферах» (Орлова, 1998: 147).

Благоприятные предпосылки для развития акустических характеристик голоса создаются в процессе проведения работы по формированию и закреплению диафрагмального типа физиологического дыхания, динамической дыхательной гимнастики, способствующей развитию навыков дыхания при двигательной активности. Все это в совокупности составляет основу формирования фонационного дыхания.

Чтобы стимулировать движения гортани и голосовых складок, используются следующие приемы:

• поглаживающий и вибрационный массаж гортани (ритмичные, энергичные движения пальцами по передней поверхности шеи в вертикальном и горизонтальном направлениях с легким надавливанием на область щитовидного хряща);

• кашлевые движения, подражание голубиному воркованию, мычанию (сопровождающиеся в ряде случаев вибрационным массажем гортани).

Работа над голосом учитывает фонетические .возможности гортани (С. В. Кодзасов, О. Ф. Кривнова) и базируется на движениях нижней челюсти (открывать и закрывать рот), так как только эти движения, выполняемые произвольно и в полНом объеме, обеспечивают нормальное голосообразование, снятие голосовой зажатости, свободную голосопередачу.

Голосовые упражнения начинаются с произношения гласных звуков. При этом внимание детей привлекается к мягкому голосоначалу и правильному положению языка при фонации. Детей сначала обучают протяженному произнесению изолированных гласных, затем переходят к напевному, слитному произнесению двух, трех и т. Д. Гласных звуков на плавном продолжительном выдохе.

После снятия голосовой зажатости и выработки свободной голосоподачи на мягкой атаке голоса переходят к выполнению специальных ортофонических упражнений по развитию основных акустических характеристик голоса: силы, высоты, тембра, — недостаточная сформированность которых и трудности произвольного изменения негативно отражаются на интонационном оформлении речи. Целью этих упражнений является развитие координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции.

Речевой материал:

• М, в, угуу.

• Ммм, жжж, ззз (используются правильно произносимые ребенком согласные).

• Му-му-му, мо-мо-мо, ну-ну-ну, но-но-но.

• Мул-мул-мул, мой-мой-»мой, лимон-лимон.

«Колокольчики». Логопед показывает детям два колокольчика — большой (с низким звучанием) и маленький (с высоким звучанием). В беседе выясняется, какой «голос» у каждого колокольчика. Потом логопед предлагает детям пре

Вратиться в колокольчики и спеть их «песенку». Сначала дети совместно с логопедом имитируют звучание большого колокола: произносят сочетание «боммт-бомм-бомм» в низкой тональности. Для контроля руку держат на грудине, чтобы ладонью ощутить вибрацию, свойственную грудному звучанию. Затем предлагается «спеть песенку» маленького колокольчика — «бимм-бимм-бимм» — в высокой тональности. При этом ладони прикладываются к вискам для достижения ощущения вибрации. Для усиления ощущений упражнение можно выполнять с закрытыми глазами.

«Колыбельная». Логопед предлагает детям имитировать пение колыбельной песни путем повышения и понижения голоса при произношении гласных звуков. Для этого нужно напевно и негромко произносить гласные звуки, изменяя высоту голоса.

* а' * а < у' У

«Эхо». Повышение и понижение голоса при произношении сочетаний из двух и трех гласных звуков.

У аух /"У* \* /*эу \

Ау ау уи уи эу""^ тзу

Ауи ауи оуи оуи эуи зуи

«Звуковая лестница». Произнесение гласных с постепенным повышением и понижением голоса в диапазоне кварты, квинты.

,ич *э

Речевой материал:

• фу-фо-фа-фи-фэ; пу-по-па-пи-пэ;

• му-мо-ма-ми-мэ; ну-но-на-ни-нэ; бумм-бомм-бамм-бимм.

«Веселый маляр». Логопед предлагает детям рассказывать стихотворение, изменяя звучание голоса (высокое — низкое) соответственно тексту.

Краской крашу я карниз: Вверх — вниз, вверх — вниз.

«Багаж». Ребенок должен повторить отрывок из стихотворения С. Я. Маршака «Багаж», отразив изменениями высоты голоса порядок расположения вещей на полках (снизу — вверх). Последовательное повышение высоты голоса сопровождается соответствующим движением руки.

Дама сдавала в багаж Диван, чемодан, саквояж, Корзину, картину, картонку И маленькую собачонку.

«Самолет». Ребенку предлагается повторить стихотворение, отразив изменениями высоты голоса стремительность подъема самолета вверх.

Белокрылый легкий «Ту» Набирает высоту. Он летит все выше, выше, Выше, выше мчится «Ту», Набирая высоту.

Усиление голоса (беззвучная артикуляция — шепот — тихо — громко)

Оооо |

Ауи |

Ауи |

Ауи |

Ауи |

Аааа |

Оуи |

Оуи |

Оуи |

Оуи |

ИИИИ |

Оуа |

Оуа |

Оуа |

Оуа |

ЭЭЭЭ |

Эуи |

Эуи |

Эуи |

Эуи |

Уууу ава ава ава ава

Вввв аза аза аза аза

Зззз

Ослабление голоса (громко — тихо — шепот — беззвучная артикуляция):

Уууу вввв

Оооо зззз

АААА жжжж

Ииии ээээ

Усиление (ослабление) голоса, но без паузы:

УУУУ УУУУ

Зззз зззз

Ауауау ауауау

Усиление и ослабление голоса без паузы, на одном выдохе:

УУУУУУУ 3333333

Ужуужуужуужуужу

«Прямой счет» от 1 до 5 с постепенным усилением голоса: 1,2, 3, 4, 5.

«Обратный счет» от 5 до 1 с постепенным ослаблением голоса: 5, 4, 3, 2, 1.

«Неделя». Называние дней недели с постепенным усилением и последующим ослаблением силы голоса: понедельник, вторник — беззвучная артикуляция, среда, четверг — шепот;

Пятница, суббота — голос средней силы; воскресенье — громко; суббота, пятница — голос средней силы; четверг, среда — шепот;

Вторник, понедельник — беззвучная артикуляция.

«Предложения». Произнесение предложений с изменением силы голоса:

Мама ушла домой;

Мама ушла домой.

«Игра на пианино». Дети, имитируя,игру на пианино, проговаривают четверостишье, изменяя силу голоса В соответствии с текстом:

Ударяй тихонечко: стук-стук-стук (тихо), И тогда услышишь ты нежный звук (тихо). Ударяй сильнее: стук-стук-стук (громко), И тогда услышишь ты громкий звук (громко).

Проговаривание стихотворений с изменением силы голоса:

А сова — все ближе, ближе (голосом средней силы),

В сова — все ниже, ниже (голосом средней силы),

Й кричит (громко)

В тиши ночной (тихо):

Поиграй, дружок со мной! (громко).

С. Маршак

Проговаривание стихотворений с изменением высоты голоса; V

Бьют часы,

Бьют часы: динь| — дон] — дань! — Д°н I •

» На дереве, на веточках Воробышки сидят:

«Чирик?— чирик]., чирик-!" — чирик] Чирик| — чирик]», — кричат.

Бежал ручей до камешкам — Бежал], бежал], бежал]. Потом в глубокой лужице — Лежали, лежал!, лежал!.

Дали туфельку слону!, Взял он туфельку одну! И сказал: «Нужны пошире], И не две, а все четыре» !.

С. Маршак

«Вопрос — ответ». Дети делятся на две группы, произнося текст разным по высоте голосом. Вопросы задаются высоким голосом, ответы произносятся низким.

—Ну, Весна, как дела? (Высоко)

— У меня уборка. (Низко)

— Для чего тебе метла? (Высоко)

— Снег мести с пригорка. (Низко)

О. Высотская

— Это кто? Это кто

По дороге скачет? (Высоко)

— Это наш озорной Непоседа-мячик. (Низко)

— Где купили вы, сеньор,

Этот красный помидор? (Высоко)

-— Вот невежливый вопрос:

Это собственный мой нос! (Низко)

— Был сапожник? (Высоко)

— Был. (Низко)

— Шил сапожки? (Высоко)

— Шил. (Низко)

— Для кого сапожки? (Высоко)

— Для пушистой кошки. (Низко)

— Почему корова эта Маленького роста? (Высоко)

— Это же — ребенок, Это же — теленок. (Низко)

А. Шибаев

Пропевание знакомых мелодий без слов с изменением высоты голоса.

Песни («Елочка», «Веселые гуси», «Петушок» и т. Д.).

В коррекционно-логопедической работе большое внимание уделяется расширению диапазона частот путем включения верхнего и нижнего регистров. Для детей дошкольного возраста физиологичным является включение головного регистра при фонации (И. И. Ермакова), поэтому включение грудного регистра осуществляется осторожно и постепенно. Сначала детей тренируют в произнесении речевого материала голосом средней высоты на одном тоне, затем расширяют диапазон в доступных пределах терции или квинты. Настройка голоса на среднее звучание осуществляется в игровых ситуациях, которые входят в структуру логопедических занятий.

При включении верхнего регистра голоса внимание детей привлекается к вибрационным и кинестетическим ощущениям, возникающим во время фонации.- При этом детей обучают сопровождать произношение речевого материала постукиванием лобных пазух (<МИ-МИ-МИ>, <НИ-НИ-НИ> <МЭ-МЭ-МЭ>, <МА-МА-МА>, <НА-НА-НА>); носогубной складки (<ВВИ-ВВИ-ВВИ>, <ВВЭ-ВВЭ-ВВЭ>, <ВВУ-ВВУ~ВВУ>); нижней губы (<ЗЗИ-ЗЗИ-ЗЗИ> <ЗЗЭ-ЗЗЭ-ЗЗЭ>, <ЗЗУ-ЗЗУ-ЗЗУ>).

При выполнении упражнений внимание детей фокусируется на восходящем движении тона (голос поднимается вверх), подкрепляется графическим изображением (символ — стрелка, направленная вверх).

В процессе Включения нижнего регистра голоса произнесение речевого материала сопровождается постукиванием в области грудной клетки (например, <ММУ-ММУ-ММУ>, <ННУ-ННУ-ННУ>, <ММА-ММА-ММА>).

Внимание детей обращается на нисходящее движение тона (голос опускается вниз) и подкрепляется графическим изображением (символ — стрелка, направленная вниз).

Расширение тонального диапазона в ходе дальнейшей работы достигается обучением детей переходу от головного к грудному регистру голоса. Для этого используются упражнения, направленные на отработку «скользящего», изменяющегося восходяще-нисходящего тона с характерным «переломом» голоса из головного регистра в грудной.

Улучшению тембра голоса, яркости его звучания в процессе проведения ортофонических упражнений способствует работа над артикуляцией, результатом которой становятся правильные, дифференцированные движения артикуляторно-го аппарата, координация его деятельности с деятельностью органов дыхания и голосообразования.

Развитию слухо-моторных дифференпировок на первом этапе коррекционно-логопедической работы с дошкольниками с речевой патологией помогают ритмические упражнения. Эти упражнения способствуют формированию сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения, развитию межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слу-хо-двигательных, зрительно-двигательных связей), обеспечивающего прием и переработку различной информации, подготавливают детей к восприятию интонационной выразительности, к усвоению словесного и логического ударения, паузального членения высказывания, к правильному воспроизведению акцентно-ритмической структуры слова.

Работа по развитию слухо-моторных дифференпировок проводится в двух направлениях: восприятие и воспроизведение различных ритмических структур. Материалом для упражнений служат такие ритмические структуры, где / — громкий, а ^ — тихий удар. Для развития восприятия ритма применяются постепенно усложняющиеся упражнения на основе* прослушивания сначала серий, состоящих из одинаковых ударов, затем включающих акцентированные удары. После прослушивания детям предлагается определить количество и качество ударов,

Составлявших ритмическую серию. Для этого они должны показать карточки с ритмическими структурами, изображенными соответствующими символами. Затем дети самостоятельно записывают условными знаками предъявленную ритмическую серию и определяют на слух количество ударов* какие удары (громкие, тихие), в какой последовательности были предъявлены. После этого дети отстукивают ритмические серии по карточке, на которой графически изображены удары, составляющие серию, а также по подражанию (без опоры на зрительное восприятие).

Основной целью второго этапа логопедической работы является формирование представлений об интонационной выразительности импрессивной речи и развитие интонационной выразительности экспрессивной речи.

В этот период решаются следующие задачи:

1. Формирование умений слышать компоненты интонации в звучащей речи и оценивать их использование в различных ситуациях действительности. _

2. Формирование интонационной выразительности речи как механизма проявления общего предназначения интонации.

3. Развитие языкового «чувства» и его контролирующей функции.

При этом коррекционно-логопедическое воздействие направлено на формирование восприятия и продуцирования супрасегментных средств внешнего оформления высказывания, которое осуществляется параллельно.

Логопедическая работа по формированию восприятия интонационных средств выразительности

Интонационная пропедевтика

Логопедическая работа начинается с «интонационной пропедевтики», основная цель которой — формирование первичных представлений о компонентах интонации. На их осНове в дальнейшем формируются умения воспринимать и оценивать комплекс основных компонентов интонации и понимать их связь со смыслом и эмоциональным значением высказываний.

Таким образом, возникает первая группа первичных интонационных умений в рамках каждого компонента интонации: умение слышать интонационные средства выразительности звучащей речи и оценивать их использование в условиях конкретной ситуации действительности. Данная группа умений формируется посредством упражнений, направленных на развитие «слуховой культуры» и носящих преимущественно аналитический характер. Основной метод работы по формированию этих умений — метод интонационно-смыслового анализа звучащих образцов, который играет важную роль в формировании собственной выразительной речи, так как восприятие и говорение представляют собой две стороны единого процесса речевой деятельности. Подражание чрезвычайно значимо в формировании речевых навыков. Усвоение принятых правил интонационного оформления речи «опирается на механизм подражания, который в большей или меньшей степени развит у человека» (Якобсон, 1958: 153). Прослушивание звучащего образца уже служит средством обучения интонационному оформлению речи, так как «слуховой прием не возможен без участия речедвигательнбго анализатора» (Жинкин, 1966: 5), т. Е. При восприятии речевого образца развивается не только слух, но и способность артикулировать звуки, модулировать голос по силе и тону, речь — по темпу и т- Д-

Действуя первоначально непроизвольно, механизм подражания «в дальнейшем также поддается сознательному регулированию» (Якобсон, 1958: 157). Следовательно, звучащий образец должен использоваться также для осознания элементарных фонетических обобщений о средствах интонационного оформления речевого высказывания. Основным методом формирования фонетических обобщений, языкового, «чувства» является коммуникативный метод, реализуемый

Через систему коммуникативных упражнений, построенных на основе создания речевой ситуации. При этом используются следующие приемы: опознание эмоционального состояния человека (персонажа иллюстрации, пиктограммы) по его позе, мимике, жесту; соотнесение интонационного оформления высказывания с различными сюжетными иллюстрациями; оценка интонационного оформления высказываний в контексте определенной речевой ситуации; сравнение и оценка интонационного оформления высказываний и определение звуковых средств оформления, соответствующих содержанию и основной мысли высказывания.

В процессе «интонационной пропедевтики» у дошкольников формируются первичные элементарные представления об интонационной выразительности речи. При этом в качестве основных задач определены следующие:

• привлечение внимания детей к интонационно-окрашенной речи;

• формированиег «эмоционального слуха»;

• развитие «сигнализирующей функции» интонации;

• воспитание эмоциональной отзывчивости детей;

• формирование невербальных средств выражения различных эмоций.

В качестве подготовительной к формированию представлений об интонационных средствах выразительности проводится работа по развитию эмоциональной отзывчивости дошкольников с речевой патологией, их жестов и мимики. В этой работе выделяется несколько ступеней.

Первая ступень — «без слов». Основная задача — познакомить детей с различными жестами (локальными: изобразительными, указательными; ритмическими — в считалках; модальными: «да» — «нет»; этикетными: «привет», «пока») и мимикой, употребляемыми в ситуациях, когда необходима коммуникация без слов. Дети усваивают различные виды мимики, рассматривая рисунки-схемы (пиктограммы). Они не только находят заданную пиктограмму, изображаюЩую разные эмоциональные состояния, и анализируют их, но и разыгрывают мимические этюды (например, «Разъяренный медведь», «Провинившийся мальчик», «Сердитый дедушка»).

Вторая ступень — «жест -т- мимика — слово». На этой ступени устанавливается вспомогательная по отношению к слову функция невербальных средств: жестов, мимики («Что скажешь?», «Что покажешь?», «Как выразишь на лице?»).

Третья ступень — «слово — жест — мимика». Жесты и мимика рассматриваются как средства выразительности устной речи.

В процессе коррекционно-логопедического воздействия особое внимание уделяется соблюдению режима интонационной выразительности речи логопеда, поскольку ребенок с самого раннего возраста различает эмоциональную окраску речи взрослого и определенным образом реагирует на нее.

Речь логопеда для ребенка является образцом интонационной выразительности: с сильным акцентом на логических центрах, улавливаемых на слух, использованием пауз, четким движением мелодики, характерным для различных интонационных типов высказывания. При этом дошкольники ощущают, что яркость, выразительность речи логопеда — результат его погружения в определенное эмоциональное состояние. Важным представляется создание положительной мотивации к общению у детей.

В ходе логопедического воздействия используются игры, развивающие выразительность движений, их раскованность и произвольность. Детям предлагается с помощью мимики и пантомимики изобразить какое-либо животное или персонаж сказки (храбрый лев, хитрая лиса, голодный волк, Буратино, маленький гном и т. П.), а затем отгадать, кого изображали. Впоследствии задания усложняются. Дети, используя мимические и пантомимические средства, разыгрывают различные коммуникативные ситуации: поведение взрослого животного и его детеныша (по выбору детей), встречу обитателей леса, персонажей сказки. Логопед моделирует ситуацию общения между персонажами игры, предлагая детям выразить опредеЛенные эмоции при помощи мимики и выразительных движений (радость, удавление, жалость, обида и т. Д.). Затем в процессе беседы выясняется, поняли дети смысл разыгранной ситуации и настроение, эмоции участников игры или нет.

Параллельно выполняются упражнения, направленные на обучение выражению основных эмоций, развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человеку и формирование умения адекватно выразить свое. В игровых ситуациях общения дети учатся «видеть» за конкретным словом объекты реальной действительности и реагировать на это определенным настроением, эмоциями, соответствующим образом окращивающими речь.