- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I

- •1.1. Клинико-психологические методы и диагностика локально-органических поражений мозга

- •Глава II

- •2.1. Инструкция по применению набора нейропсихологических методик и оценке результатов экспериментального исследования

- •2.2. Шкала для оценки степени выраженности речевых нарушений у больных с локальными поражениями мозга

- •1. Снонтанная и диалогическая речь

- •2. Повествовательная (монологическая) речь

- •3. Составление рассказа по сюжетной картинке

- •4. Аграмматизм

- •5. Отраженная речь (повторение)

- •6. Повторение речевых рядов (серии слогов, слов, простых и сложных предложений)

- •7. Называние

- •13. Литеральные парафазии

- •14. Понимание ситуативной речи и словесных значении

- •15. Отношение к дефекту речи

- •17. Чтение (про себя)

- •18. Чтение букв

- •19. Списывание

- •20. Письмо букв под диктовку

- •21. Письмо (самостоятельное н под диктовку)

- •2.3. Исследование право-леворукости

- •Раздел 1. Опросник право-леворукости2

- •Раздел II. Моторные тесты для определения право-леворукости1

- •2.4. Методики экспериментального нейропсихологического исследования

- •I. Экспрессивная речь

- •Автоматизированная речь

- •Отраженная речь (повторение)

- •II. Понимание речи и словесных значении

- •Фонематический анализ

- •III. Письмо

- •IV. Чтение

- •V. Счет

- •VI. Праксис

- •Конструктивный праксис

- •Динамический праксис

- •Оральный праксис

- •VII. Восприятие шумов, ритмов и мелодии

- •VIII. Схема тела

- •Пальцевой гнозис

- •XI. Зрительный гнозис

- •Предметный зрительный гнозис

- •Лицевой гнозис

- •XII. Сюжетные и последовательные картинки

- •XIII. Методы определения преимущественной латерализации мозгового поражения

- •Проба 5. «3-й лишний»

- •2.5. Аппаратурные методы исследования в нейропсихологии

- •2.6. Применение некоторых тестовых методик для диагностики локально-органических поражений мозга

- •Глава III

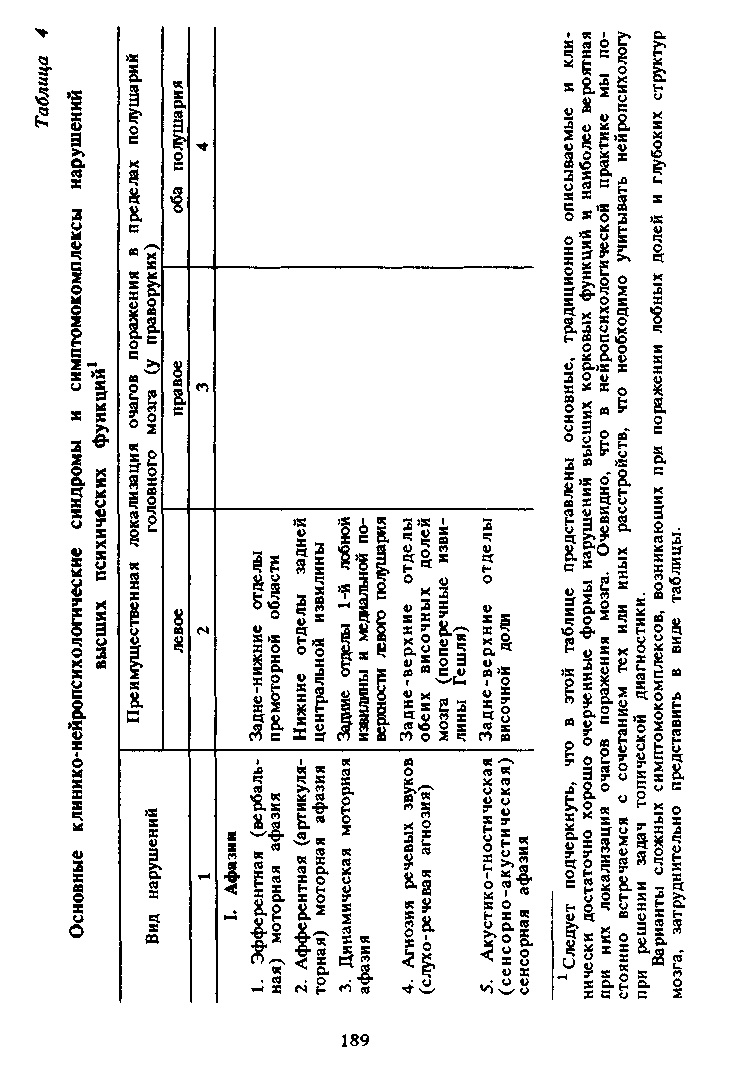

- •3.1. Синдромы нарушений речи

- •3.1.1. Эфферентная (вербальная) моторная афазия

- •3.1.2. Динамическая афазия

- •3.1.3. Афферентная (артикуляторная) моторная афазия

- •3.1.4. Акустико-гностическая (сенсорно-акустическая) сенсорная афазия

- •3.1.6. Амнестическая афазия

- •3.1.7. Семантическая афазия

- •3.1.8. Проводииковая афазия

- •3.1.9. Смешанная (комплексная) моторная афазия

- •3.1.10. Смешанная сенсорно-эфферентная моторная афазия (сочетание эфферентной моторной с сенсорной акустико-гностической афазией)

- •3.1.11. Смешанная сенсорно-афферентная моторная афазия (сочетание афферентной моторной афазии с сенсорной акустико-гностической)

- •3.1.12. Тотальная афазия

- •3.1.13. Чистая рече-слуховая апюзия

- •3.1.14. Нарушения речи при поражениях нравого полушария

- •3.2. Нейропсихологические критерии (паттены) для диагностики различных форм афазий

- •I. Уровень речевого замысла

- •II. Уровень развертывания речевого высказывания

- •III. Уровень грамматического структурировать

- •3.2.3. Афферентная моторная афазия

- •3.2.5. Акустико-мнестическая афазия

- •3.2.6. Семантическая афазия

- •3.2.8. Смешанная сенсорно-афферентная моторная афазия (сочетание афферентной моторной афазий с сенсорной акустико-гностической)

- •3.2.9. Смешанная (комплексная) моторная афазия с преобладанием эфферентной

- •3.2.10. Смешанная (комплексная) моторная афазия с преобладанием афферентной

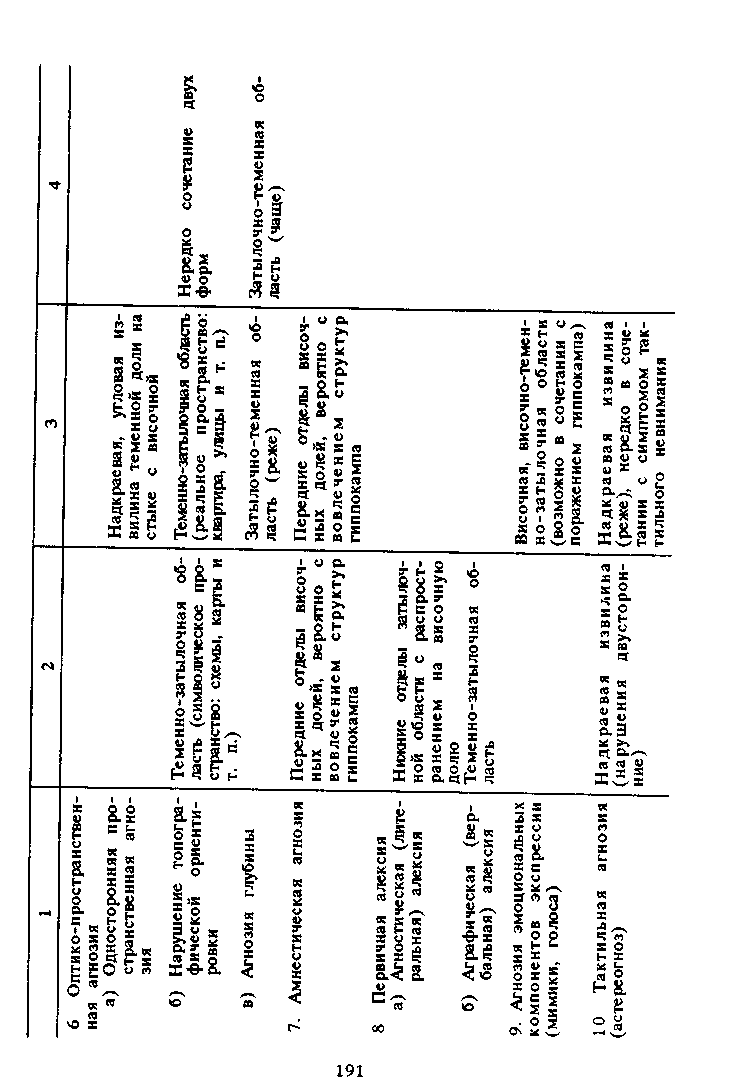

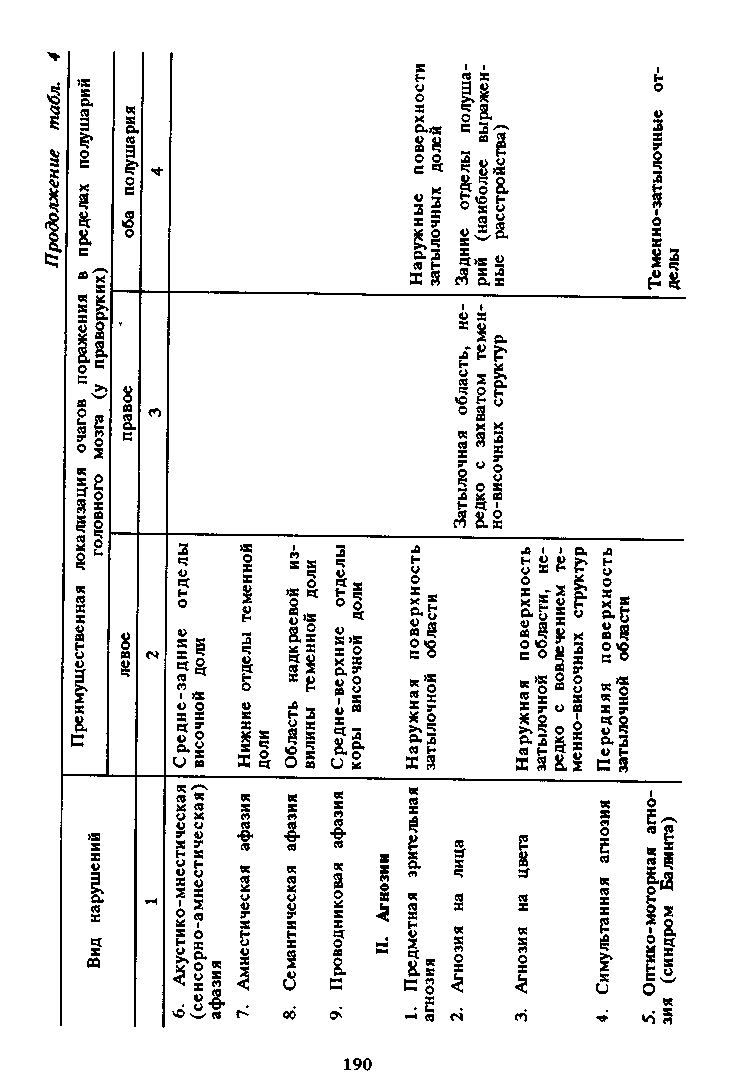

- •3.3. Нейропсихологические синдромы

- •3.3.1. Зрительные агпозии — нарушения зрительного узнавания при достаточной остроте зрения

- •1. Предметная агнозия1

- •2. Агнозия на лица (прозопагнозия)1

- •3. Цветовая агнозия

- •4. Симультанная агнозия

- •6. Оптико-пространственные агнозии

- •7. Амнестическая агнозия или агнозия запечатления

- •8. Первичные алексии

- •3.3.2. Тактильная апюзия (астереогноз)

- •3.3.3. Слуховая агнозия

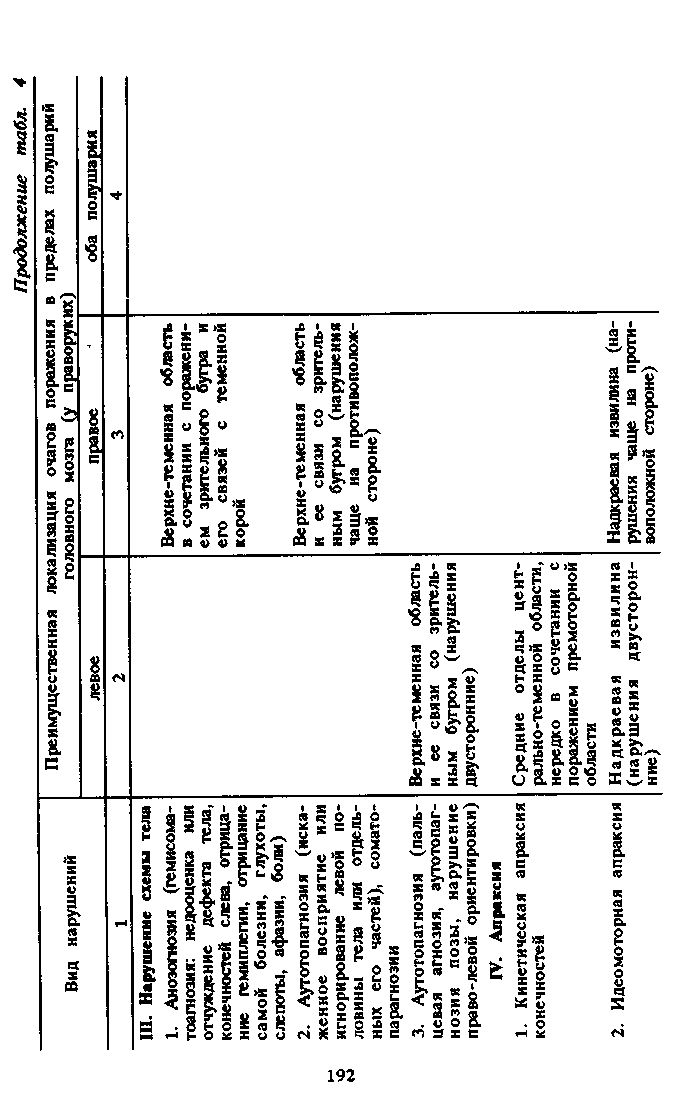

- •1. Анозогнозия

- •2. Аутотопагнозия

- •3.3.5. Апраксий

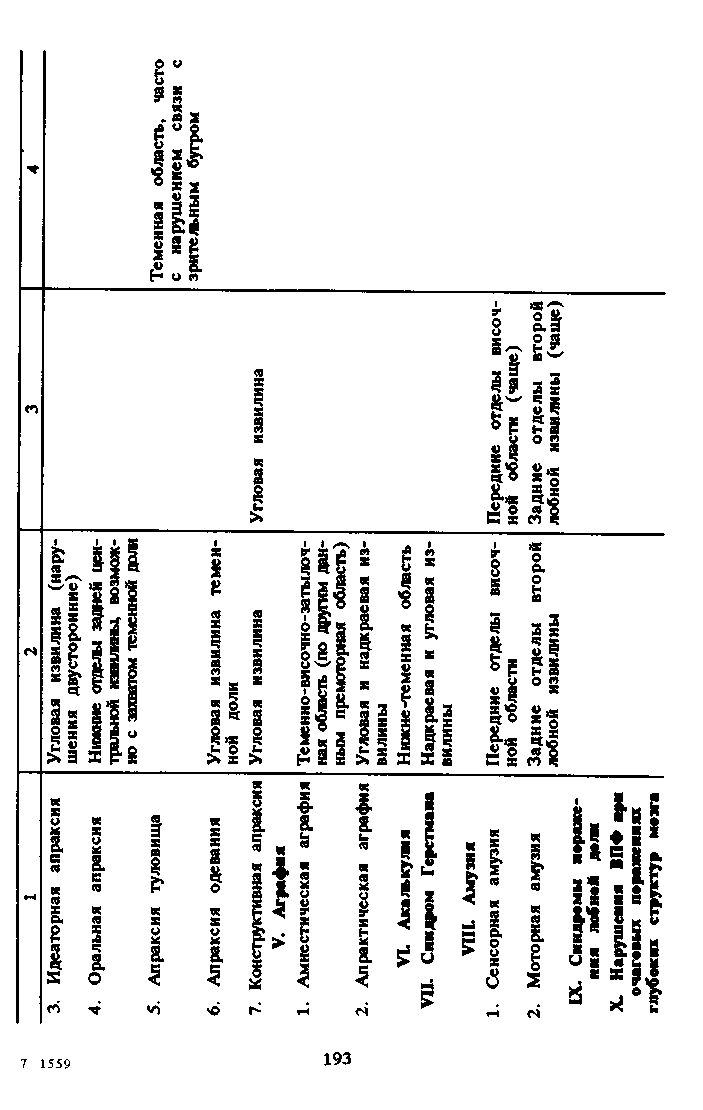

- •3.3.6. Аграфни

- •3.3.7. Акалькулия

- •3.3.8. Синдром Герстмана

- •3.3.9. Амузия

- •3.3.10. Синдромы поражения лобных долей

- •3.3.11. Нарушения впф при очаговых поражениях глубоких структур мозга

- •Глава IV

- •Функциональная асимметрия

- •Полушарий мозга и процессы

- •Переработки информации

- •Глава V

- •Психической патологией (опыт применения сенсибилизированных нейропсихологических методик)

- •5.1. Нарушения впф у больных с различными формами эпилепсии

- •5.2. Нарушения впф у больных с шизофреническим дефектом

- •Глава VI

- •6.1. Графомоторные методики

- •6.2. Конструктивные методики

- •6.3. Исследование моторики

- •6.4. Сукцессивные функции

- •14. Повторение цифровых рядов.

- •6.5. Исследование речевых функций

- •20. Повторение фраз.

- •I. Падежные окончания существительных.

- •II. Личные окончания глаголов.

- •III. Времена глаголов.

- •IV. Родовые окончания прилагательных.

- •V. Линейная схема фразы, порядок слов.

- •24. Исследование навыков чтения.

- •6.6. Исследование латерализации сенсо-моторных функций

- •26. Определение ведущего глаза.

- •28. Определение ведущей ноги.

- •Заключение

- •Глава III. Основные синдромы нарушений высших пси- хических функций при локальных поражени- ях головного мозга ............... 102

- •Глава IV. Функциональная асимметрия полушарий мозга и процессы переработки информации (я. А. Ме- ерсон) ........................ 194

- •Глава V. Нарушения впф у больных с нервпо-психи- ческой патологией (опыт применения сенси- билизированных нейропсихологических мето- дик) ......................... 203

- •Глава VI. Применение нейропсихологических методов ис- следования у детей (а. Н. Корнев) ...... 232

- •2 Оценка производится на основе критериев, приведенных в оценочной шкале речевых нарушений (глава п).

3.3.11. Нарушения впф при очаговых поражениях глубоких структур мозга

Изучение клинико-психологических феноменов, возника- ющих при поражениях различных уровней подкорковых структур головного мозга, непосредственно связано с разви- тием нейрохирургии и стереотаксической неврологии, совер- шенствованием технических средств диагностики мозговой патологии. Очевидно, что результаты нейропсихологического исследования больных с хорошо верифицированным диагно- зом (современная лучевая диагностика, нейрохирургические или стереотаксические вмешательства на определенных мозго- вых «мишенях») позволяют с большей строгостью и надежно- стью оценивать роль глубоких структур мозга в механизмах нарушений психических функций, процессов и состояний.

В основе теории системной организации высших функций мозга лежали прежде всего представления о многомерности любой функциональной системы ВПФ в пределах конвекси- тальных отделов больших полушарий, о прииципиалыюй роли межкортикальных (горизонтальных) связей. При этом верти- кальным связям коры с подкорковыми структурами отводи- лась вспомогательная роль (Лурия А. Р., 1973). Разрабатывал концепцию трех основных функциональных блоков мозга, А. Р. Лурия отводил первому блоку преимущественно фун- кции регуляции тонуса и бодрствования. Он считал, что 1-й функциональный блок мозга: мозговой ствол, образования межуточного мозга и медиалышх отделов коры не имеют пря- мого отношения ни к процессам приема и переработки ин- формации, ни к программам поведения (Лурия А. Р., 1978, стр. 126). Таким образом подчеркивалась опосредованная роль глубоких мозговых структур в реализации психических про- цессов только через нейродинамические механизмы.

В настоящее время накоплен богатый и разносторонний фактический материал, который позволяет существенно допол- нить обозначенные выше представления. Модели клинико-пси- холого-анатомических соотношений позволяют получить дан-

183

ные о том, что в системной организации ВПФ существенная роль принадлежит принципам многоуровневости и что глубо- кие структуры мозга с их обширными вертикальными связя- ми играют более определенную роль в механизмах нарушений ВПФ при локально-органической патологии.

Глубокие структуры мозга — понятие условное. Это слож- ный комплекс весьма неоднозначных в эволюционном плане морфо-функциональных образований, физиологическая значи- мость которых достаточно хорошо изучена (Смирнов В. М. с соавт., 1978; Бехтерева Н. П., 1988 и др.).

В нейропсихологической литературе выделяют следующие уровни глубоких структур мозга (Блинков С. М., 1978; Смирнов В. М., Мучник Л. С. и Шандурина А. Н., 1978): мозговой ствол (продолговатый мозг, варолиев мост, средний мозг), межуточ- ный мозг—верхний этаж мозгового ствола (гипоталамус и та- ламус), медио-базальные отделы коры лобной и височной долей (гиппокамп, миндалина, лимбические структуры, базальные ядра старой коры и др.). К глубоким структурам также относится сре- динная комиссура мозга — мозолистое тело.

Как показывают аналитические данные и результаты собствен- ных исследований многих авторов (Смирнов В. М. с соавт., 1973, 1978; Смирнов В. М., 1976; Московичюте Л. И., Симерниц- кая Э. Г. и др., 1982; Корсакова Н. К., Московичюте Л. И., 1985; Бехтерева Н. П., 1980, 1988; Московичюте Л. И., 1995; Gazzaniga М, 1970; Sperry R. 1973; Riklan М. et al., 1975; Vilkki J., 1979; Ojemann G. et. al, 1980; Uzzel B., 1982 и др.), пора- жения различных уровней глубоких структур мозга приводят к изменениям психических процессов и состояний, которые при анализе могут иметь определенное топико-диагностическое значение1.

При поражений нижних отделов мозгового ствола и рети- кулярной формации возникают нарушения, в основе которых лежат механизмы поддержания общей психической активности человека и саморегуляции функционального состояния коры больших полушарий: нарушение сознания, расстройства в си- стеме «сон — бодрствование», снижение активного внимания, модальностно-неспецифические нарушения памяти в непос- редственном и отставленном воспроизведении и в объеме удержания вербальных и невербальных стимулов, общая инак-

1Топический диагноз поражения глубоких структур мозга строится, главным образом, на оснований совокупности клинических и паракли- нических данных. Результаты нейропсихологического исследования (в от- личие от поражения кортикальных структур) носят вспомогательный, фе- номенологический характер.

184

тивность в поведении и деятельности1. Следует отметить, что при неглубоких поражениях у больных остаются сохранными интеллект, эмоциональная и личностная сфера, а расстройства внимания и памяти преодолсваются специальной организа- цией эксперимента.

При поражений центральных отделов мозгового ствола и структур гипоталамуса описываются, так называемые, диэнце- фальные синдромы, которые могут возникать и пароксизмаль- но. Основная клиническая симптоматика — комплекс вегета- тивных дисфункций на фоне отрицательно окрашенных эмо- циональных состояний (тревога, страх, агрессивность). На этом фоне наблюдаются более выраженные, чем в первом слу- чае, модальностно-неспецифические нарушения внимания и памяти, легкой отвлекаемости, некоторой некритичности. При массивных поражениях этой области (например, при аденомах гипофиза) возникают яркие психопатологические расстройст- ва, напоминающие корсаковский синдром.

В нейропсихологическом аспекте весьма детально изучеиы нарушения психических функций при поражений зрительного бугра — таламуса. Это связано прежде всего с тем, что это мас- сивное парное подкорковое образование стало одной из первых «мишеней» стереотаксических воздействии (Смирнов В. М., 1976). Таламус является многоядерной, «парной» структурой межуточного мозга, «крыгаей» мозгового ствола. Через релей- ные ядра таламуса, как известно, проходят проводники всех видов чувствительности по пути к центрам приема и перера- ботки информации — корковым отделам височной, теменной и затылочной долей. Обширные связи имеются у таламуса с лобными долями и с лимбической системой. Функциональная анатомия таламуса хорошо известна (Смирнов В. М. с соавт., 1978 и др.), существует и большая литература в связи с изу- чением психологических феноменов его поражения в зависи- мости от локализации и латерализации очагов, стереотаксиче- ской деструкции или лечебно-диагностической электростиму- ляции (Смирнов В. М. с соавт., 1978; Московичюте Л. И., Корсакова Н. К., 1985 и др.).

Массивное двустороннее поражение таламуса, по данным ряда авторов, может привести к грубым нарушениям когни- тивных процессов и личности (Vilkki J., 1979), которые, одна- ко, наблюдаются не всегда или степень их выраженности не соответствует тяжести органического процесса. Левосторонние

1 Здесь и далее не упоминаются клинико-неврологические и др. сим- птомы, весьма характерные для поражения мозгового ствола; они хорошо описаны в современных руководствах по неврологии.

185

таламические дефекты могут вызвать смешанные речевые рас- стройства дизфазического типа (нестойкие и обратимые) с па- рафазиями, речевыми стереотипиями и персеверациями, на- рушениями называния, трудностями в запоминании вербаль- ного материала на фоне общего снижения инициативы и психической активности. Например, при поражений «подушки» и дорсомедиальных ядер таламуса в его левой части описаны элементы амнестической афазий, дефекты счетных опера- ций, нарушения памяти на вербальный (зрительный и слу- ховой) материал. Если очаги поражения захватывают внут- реннюю капсулу—пути, идущие к передней центральной извилине,— могут возникнуть симптомы, напоминающие эфферентную моторную афазию.

При стереотаксической деструкции «подушки» таламуса, связывающей его с правой теменной долей, возникают рас- стройства «схемы тела» (Смирнов В. М., 1976).

После двусторонней стереотаксической деструкции дорсо- медиальных ядер обнаруживаются преходящие нарушения ког- нитивных процессов, снижение эмоциональной реактивности, нарушения «схемы тела», ориентировки во времени и про- странстве, элементы деперсонализационных расстройств.

Более отчетливые интеллектуальные расстройства наблюда- ются при стереотаксической деструкции вентро-латеральных (VL) ядер таламуса. При этом разрушение левого VL ядра та- ламуса (у правшей) приводит к достаточно отчетливым (но преходящим) дефектам узнавания и называния предметов, на- рушениям кратковременной памяти на вербальные стимулы, персеверациям и нестойким парафазиям. При разрушении правого VL ядра наблюдаются преходящие расстройства крат- ковременной памяти на невербализуемые объекты, например, незнакомые лица, индентификации ритмов и нарушения зри- тельно-пространственных преобразований.

При лечебной или диагностической электростимуляции ле- вого VL ядра наблюдаются те же явления, что и при деструк- циях, но более флюктуирующего характера: легкая смазанность речи, лабилыше (корригируемые) парафазии при повторении предложений и короткого рассказа, нарушения называния ре- дко встречающихся изображений предметов, легкая общая инактивность и аспонтанность.

Эффекты электростимуляции правого VL ядра таламуса на- поминают вышеописанные при лечебных деструкциях, только менее выраженные и более лабильпые.

Медио-базальные отделы коры левой и правой височной и лобной областей тесно связаны с зрительным бугром и лим-

186

бической системой. По данным литературы, медио-базальные структуры (миндалина, базальные ядра, гигшокамп и др.) ко- ординируют связи между корой головного мозга, лимбической системой (частью которой они являются) и ближайшей под- коркой.

В связи с этими обстоятельствами при поражений медио- базальных образований коры возникают как общие, неспеци- фические нарушения психических процессов и состояний, так и специфические (латерализованные) расстройства. Двусторон- ние дефекты указанных областей, например, при фокальной эпилепсии («зеркальные» очаги), приводят к модальностно-не- специфическим нарушениям кратковременной и долговремен- ной памяти, расстройствам активного внимания, эмоциональ- ной неустойчивости и изменениям личности (снижение кри- тичности, интересов, мотивации деятельности и т. п.). Последний аспект особенно выражен при нарушениях связей указанных отделов с лобными долями мозга.

Нарушения эмоционального поведения и мнестические расстройства весьма характерны для стереотаксической де- струкции миндалины и гиппокампа. Гиппокамп вместе с по- ясной извилиной является «центром» лимбической системы. Это полисенсорное образование древней коры. Информация поступает в гиппокамп в частично переработанном виде, так как прямых сенсорных связей он не имеет. Это образование, так же как и вся лимбическая система, играет важную роль в эмоциональной организации поведения и консолидации следов прошлого опыта (долговременная память). Гиппокамп с рядом других подкорковых образований (ядра четверохолмия, мам- милярные тела и др.) является центральным звеном «круга» Пайпеца — морфологического субстрата эмоционального пове- дения и памяти (Лурия А. Р., 1974; Смирнов В. М. с соавт 1978).

При односторонних поражениях или стереот аксических де- струкциях миндалины и гиппокампа (например, при эпилеп- сии) выявляются нестойкие мнестические расстройства мо- дальностно-специфического характера: нарушения удержания и воспроизведения вербального материала (особенно при иитер- ферирующей деятельности) при левосторонних очагах и невер- бализуемого — при правосторонних. Отмечаются отчетливые трудности при переходе от кратковременной к долговременной памяти (гиппокамп).

Существуют специфические особенности и в нарушениях эмоциональной реактивности (Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н., 1977 и др.). Грубые и массивные поражения лимбической ей-'

187

К глубоким структурам мозга относится и срединная ко- миссура мозга — мозолистое тело. По ряду клинических пока- заний эта спайка между полушариями рассекается на различ- ных уровнях. Возникает синдром «расщепленного мозга», ко- торый детально изучен в работах М. Gazzaniga (1970), R. Sperry (1973). *Ряд симптомов нарушений ВПФ при хирургических операциях на мозолистом теле описываются Л. И. Москови- чюте и Э. Г. Симерницкой (1982) и др. авторами1. Комплекс весьма сложных симптомов поражения ВПФ при рассечении срединной комиссуры связан прежде всего с нарушениями ин- тегративной деятельности мозга и рассматривается в контексте функциональной асимметрии полушарий.

Таким образом, материалы, которыми мы располагаем, по- зволяют утверждать, что та специфичность, которая характе- ризует деятельность корковых структур по отношению к рече- вым, мнестическим, гностическим и некотором другим вы- сшим функциям мозга, в значительной мере относится и к подкорковым полушарным образованиям и к ближайшей под- корке. Характер этих расстройств, как и корковых, во многом определяется латерализацией повреждения. Однако в отличие от корковых, нейропсихологические синдромы, вызванные подкорковыми очагами, более диффузны и не столь очерчены. Тем не менее можно с определенностью говорить о специфи- ческих дефектах, сопровождающих поражения подкорковых об- разований мозга, начиная с уровня зрительного бугра, что сви- детельствует об участии данных образований, наряду с корко- выми, в осуществлении высших психических функций.

Есть основание утверждать, что на уровне подкорковых структур, главным образом таламуса, начинает осуществляться взаимодействие вербальных и мисстических функций, реали- зовываться перцептивно-гностическая деятельность и форми- роваться функциональная асимметрия полушарий головного мозга.

1 Нейропсихологические аспскты проблемы «расщепленного мозга» тре- буют специального рассмотрения Аяресуем читателя к авторам упомяпутых работ и др. специальной литературе.

188