- •4.Эндогенные процессы в разрезе земли

- •Сочетание солидуса и адиабатических условий определяет жидкое или твердое состояние вещества Земли

- •И его стекание в ядро

- •В верхней мантии и литосфере

- •Геодинамические режимы-важнейший фактор эндогенных процессов развития земной коры

- •Рифтовой системы

- •Р ис.4.50.Изменение химического состава пород, вскрытых Кольской скважиной.Ожидаемый базальтовый слой представлен кислыми породами.

Сочетание солидуса и адиабатических условий определяет жидкое или твердое состояние вещества Земли

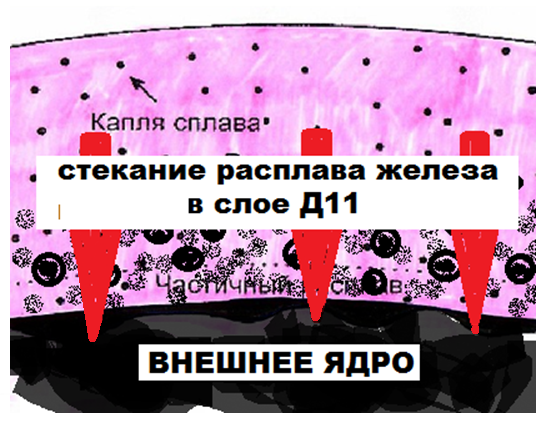

Эти условия возникают, начиная с 2000 км (давление 890 Кбар) ,при температуре около 2730оК и прослеживаются до поверхности ядра (рис.7.6). Дифференциация вещества нижней мантии, сопровождаемая появлением расплавов железа, подтверждается геофизическими данными. Начиная с глубин 2000 км, заметно возрастает затухание поперечных волн вплоть до их полного гашения в основании слоя Д11, где мантия приобретает свойство маловязкой жидкости без плавления силикатов. Важно отметить, что в составе протовещества Земли главными формами железа являлись нейтральное (самородное) железо и железо, входившее в состав силикатов.

Процесс распада твердых растворов силикатов и связанное с ним выделение эвтектических расплавов Fe∙FeO продолжается и в настоящее время, что предопределяет масштабы генерации тепловой энергии Земли.По мере приближения к ядру процесс бародиффузии ускоряется, постепенно нарушаются жесткие связи между кристаллами силикатов и вблизи ядра отдельные выделения расплавленной окиси Fe2O объединяются в пленки, обволакивающие кристаллы и зерна силикатов. Это приводит в итоге к дифференциации нижней мантии на твердые силикатные компоненты и расплавы окислов железа, стекающих в ядро.

Рис.4.6.Модель извлечения железа в основании мантии

И его стекание в ядро

Таким образом, переходный слой Д11 играет особую роль в развитии Земли. Здесь, на границе мантии и ядра благодаря гравитационной дифференциации вещества, происходит его разделение на жидкие железные компоненты ядра и твердые силикатные компоненты мантии. Выделяемая тепловая энергия наряду с отделением более легких силикатных масс способствует возникновению восходящих конвективных потоков в мантии, обеспечивающих тепломассоперенос и дифференциацию вещества Земли.

Выводы:1.На границе внутреннего и внешнего ядра благодаря качанию внутреннего ядра его края попадают в разные термобарические условия,что приводит к плавлению на одном краю и кристаллизации железа на другом (рис. ). Результатом являются инверсии магнитного поля и многие другие геологические процессы и события.

2.На границе ядра и мантии в слое Д11 происходит извлечение железа из твердых силикатов мантии,которое стекает в ядро и пополняет его массу.При этом выделяется огромное количество энергии.Именно здесь находится главная «печка»планеты.

Мантия Земли.На долю мантии приходится 83,2% объема и 67,77% массы Земли. Мантия играет особую роль в дифференциации вещества Земли при образовании ее оболочек. Состав мантии должен был постоянно меняться в соответствии с темпами роста ядра. Мысленно это можно представить как непрерывный процесс извлечения из мантии вещества, ушедшего на формирование железо-никелевого ядра.Этот процесс сепарации получил развитие в слое Д11. Выше мантия остается твердой и только в астеносфере вновь получают развитие процессы плавления,о чем будет сказано выше.

Мантийные породы представлены широким спектром перидотитов. Среди них преобладают бесполевошпатовые ультраосновные породы. А.Рингвудом и Д.Грином предложено рассматривать породы верхней мантии в составе 75% перидотита (рестита) и 25% толеитового базальта – источника основных пород океанической коры.Такая порода исходной мантии названа пиролитом. Минеральный состав пиролита представлен оливином, ромбическим и моноклинным пироксеном и гранатом .

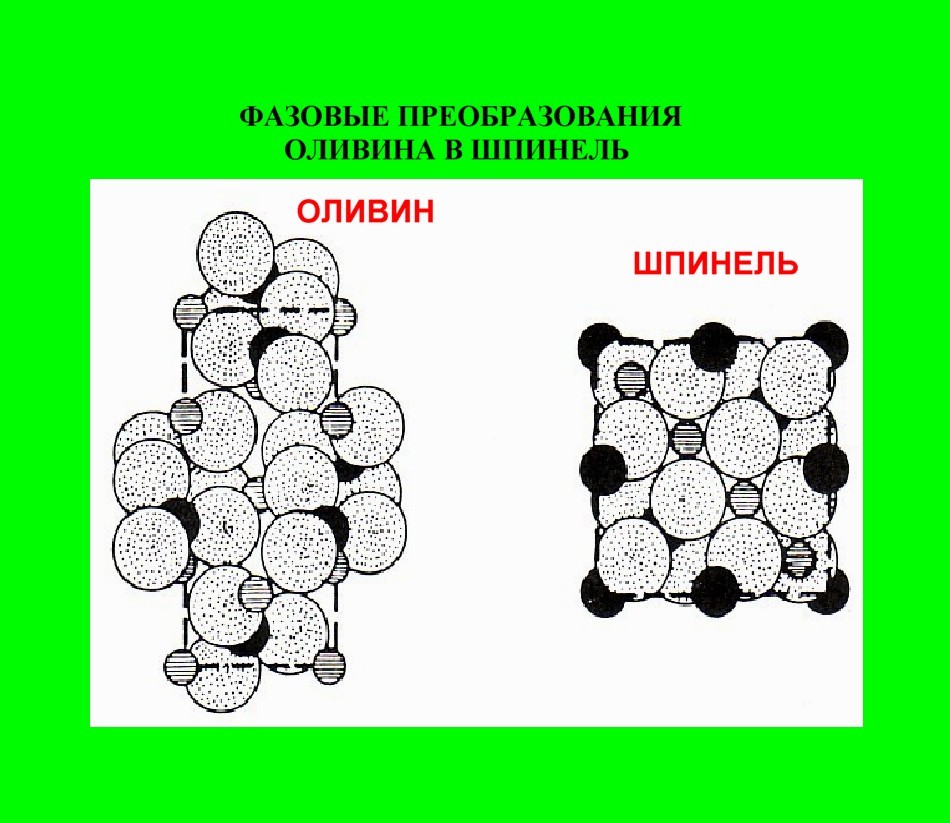

Эндогенные процессы в твердой мантии. Ниже астеносферы – источника базальтовых магм вплоть до границы с ядром породы мантии находятся в твердом состоянии, а потому в зависимости от термобарических условий в разрезе Земли, сохраняя свой валовый химический состав, испытывают преимущественно различные фазовые преобразования. Это отражается в нарастании плотности и упругости пород, а также в изменениях скоростей сейсмических волн. Причиной подобных изменений являются адиабатические условия в разрезе мантии, при которых солидусы минеральных смесей оказываются ниже установившихся термобарических обстановок на соответствующих интервалах разреза мантии.

Поэтому изменения физических свойств пород связаны преимущественно с процессами фазовых преобразований в структуре минералов, приводящих в итоге к образованию более плотной фазы с большими коэффициентами упругости. Эти показатели положены в основу разделения мантии на верхнюю и нижнюю (или среднюю и нижнюю).

Рис.4.7.Фазовые преобразования оливина в шпинель на границе между верхней и средней мантии на глубине 410-670 км

Намечается несколько таких уровней изменений. Важнейшими из них являются уровни 410,660-670 км. и ниже (рис. )Подобная стратификация секций разреза Земли имела огромное теоретическое значение в познании строения и развития земной коры и Земли в целом. Представления об астеносфере и литосфере, особенностях их строения, состава и истории развития являются базовыми в теории литосферных плит.Главной особенностью строения разреза верхней мантии, помимо выделения в ней астеносферы и мантийной части литосферы, является быстрое возрастание сейсмических волн с глубины 410 км. Отсюда до 660-670 км наиболее быстро возрастают скорости (до 11.3-11.4 км/сек) и плотность пород.Ф.Берг теоретически доказал, что причиной подобных изменений являются фазовые переходы перидотитового силикатного вещества в более плотные модификации за счет полиморфных преобразований. Это было подтверждено многими экспериментами поведения различных по составу минеральных смесей в условиях высоких давлений и температур.

Рис.4.8.Скоростная модель верхней мантии

Процессы

распада силикатов на простые вещества,

вероятно, являются главными в мантии.

Доказательством этому послужили многие

эксперименты по изучению поведения

различных по составу минеральных смесей

в условиях высоких давления и температуры,

соответствовавших обстановкам на разных

уровнях мантии. Примером является распад

энстатита на форстерит и коэсит (MgSiO3

Mg2SiO4

+ SiO2),

шпинели на ильменит и коэсит (MgSiO4

Mg2SiO3

+ SiO2),

шпинели на ильменит и периклаз (MgSiO4

Mg2SiO3

+ MgO).

Одновременно фазовые преобразования

развивались за счет более плотной

упаковки атомов. Например, коэсит -

плотная форма SiO2

превращается в стишовит-полиморфную

модификацию с кремния. Кварц имеет

плотность 2,53г/см3,

коэсит-2,93г/см3,

а стишовит (стиповерит) - 4,35г/см3.

Полиморфные преобразования совершаются

при разной температуре: гексагональный

кварц преобразуется в

кварц при температуре 5730С,

тридимит-8760С,

а кристобаллит - 14700С.

Обобщенная схема преобразований

представлена на рис.4.9.

Процессы

распада силикатов на простые вещества,

вероятно, являются главными в мантии.

Доказательством этому послужили многие

эксперименты по изучению поведения

различных по составу минеральных смесей

в условиях высоких давления и температуры,

соответствовавших обстановкам на разных

уровнях мантии. Примером является распад

энстатита на форстерит и коэсит (MgSiO3

Mg2SiO4

+ SiO2),

шпинели на ильменит и коэсит (MgSiO4

Mg2SiO3

+ SiO2),

шпинели на ильменит и периклаз (MgSiO4

Mg2SiO3

+ MgO).

Одновременно фазовые преобразования

развивались за счет более плотной

упаковки атомов. Например, коэсит -

плотная форма SiO2

превращается в стишовит-полиморфную

модификацию с кремния. Кварц имеет

плотность 2,53г/см3,

коэсит-2,93г/см3,

а стишовит (стиповерит) - 4,35г/см3.

Полиморфные преобразования совершаются

при разной температуре: гексагональный

кварц преобразуется в

кварц при температуре 5730С,

тридимит-8760С,

а кристобаллит - 14700С.

Обобщенная схема преобразований

представлена на рис.4.9.

Рис.4.9.Изменение объемных соотношений минералов пиролита в разрезе верхней мантии (M.Akagi); Ol – оливин,Gar - гранат,Срх – моноклинные пироксены, Орх – ромбические пироксены, Ms – «модифицированная шпинель» или вадслеит (β-(Mg,Fe)2SiO4), Sp – шпинель, Mj – меджорит Mg2(Fe,Al,Si)2(SiO4)3, Mw – магнезиовюстит (Mg,FeO), Mg-Pv – Mg – перовскит, Ca-Pv – Ca – перовскит, Х – предполагаемые Al – содержащие фазы со структурами типа ильменита, Са – феррита и/или голландита.

Выводы.В твердой мантии главным эндогенным процессом являются реакции фазовых преобразований минералов,что сопровождается изменением форм их проявлений и вызывает изменение физических свойств твердой мантии,увеличение плотности и упругости пород.

Астеносфера - второй главный уровень процессов дифференциации вещества мантии.К числу важнейших геофизических границ в разрезе Земли относится поверхность М, разделяющая земную кору и мантию, где, как и по границе ядра и мантии, устанавливается изменение не только физического состояния вещества, но и его химического состава. И если процессы бародиффузной дифференциации низов мантии и отделение от нее жидкой фракции железа представляются достаточно простыми, то в верхней ее части дифференциация вещества развивается по более сложному сценарию, что отражается в необычайно сложном строении как самой верхней мантии, так и перекрывающей ее земной коры. Литосфера - конечный продукт происходящих в астеносфере процессов магматической дифференциации мантии.

П о

наблюдениям за сейсмическими волнами

установлено, что в океанах на глубине

менее 50 км, а материках между 80 и 120 км

скорость распространения волн падает

по сравнению с вышележащей частью

мантии. Снизу этот слой пониженных

скоростей также ограничен сферой с

большими сейсмическими скоростями.

Благодаря отражению от этих поверхностей

волны распространяются преимущественно

внутри этого слоя. Поэтому он был назван

сейсмическим волноводом. Его отожествляют

с астеносферой.

о

наблюдениям за сейсмическими волнами

установлено, что в океанах на глубине

менее 50 км, а материках между 80 и 120 км

скорость распространения волн падает

по сравнению с вышележащей частью

мантии. Снизу этот слой пониженных

скоростей также ограничен сферой с

большими сейсмическими скоростями.

Благодаря отражению от этих поверхностей

волны распространяются преимущественно

внутри этого слоя. Поэтому он был назван

сейсмическим волноводом. Его отожествляют

с астеносферой.

Рис.4.10.Главные сейсмические границы