- •Издание подготовлено на кафедре физиологии Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта

- •Часть I общая физиология

- •1. Введение. История физиологии

- •Предмет физиологии, ее связь с другими науками и значение для физической культуры и спорта

- •Методы физиологических исследований

- •Краткая история физиологии

- •2. Общие закономерности физиологии и ее основные понятия

- •2.1. Основные функциональные характеристики возбудимых тканей

- •2.2. Нервная и гуморальная регуляция функций

- •2.3. Рефлекторный механизм деятельности нервной системы

- •2.4. Гомеостаз

- •2.5.2. Проведение возбуждения

- •3. Нервная система

- •3.1. Основные функции цнс

- •3.2. Основные функции и взаимодействия нейронов

- •3.2.1. Основные функции нейронов

- •3.2.2. Типы нейронов

- •3.2.3. Возбуждающие и тормозящие синапсы

- •3.2.4. Возникновение импульсного ответа нейрона

- •3.3. Особенности деятельности нервных центров

- •3.3,1. Особенности проведения возбуждения через нервные центры

- •3.3.2. Суммация возбуждения

- •3.3.3. Трансформация и усвоение ритма

- •3.3.4. Следовые процессы

- •3.4. Координация деятельности цнс

- •3.4.1. Значение процесса торможения в цнс

- •3.4.2. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение

- •3.4.3. Явления иррадиации и концентрации

- •3.4.4. Доминанта

- •3.5. Функции спинного мозга и подкорковых отделов головного мозга

- •3.5.1. Спинной мозг

- •3.5.2. Продолговатый мозг и варолиев мост

- •3.5.3. Средний мозг

- •3.5.4. Промежуточный мозг

- •3.5.5. Неспецифическая система мозга

- •3.5.6. Мозжечок

- •3.6. Вегетативная нервная система

- •3.6.1. Функциональная организация вегетативной нервной системы

- •3.6.2. Функции симпатической нервной системы

- •3.6.3. Функции парасимпатической нервной системы

- •3.6.4. Вегетативные рефлексы

- •3.7. Лимбическая система

- •3.8. Функции коры больших полушарий

- •3.8.1. Корковые нейроны

- •3.8.2. Функциональное значение различных корковых полей

- •3.8.3. Парная деятельность и доминирование полушарий

- •3.8.4. Электрическая активность коры больших полушарий

- •4. Высшая нервная деятельность

- •4.1. Условия образования и разновидности условных рефлексов

- •4.2. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов

- •4.3. Динамический стереотип

- •4.4. Типы высшей нервной деятельности, I и II сигнальная система

- •5. Нервно-мышечный аппарат

- •5.1. Функциональная организация скелетных мышц

- •5.2. Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна

- •5.3. Одиночное и техническое сокращение. Электромиограмма

- •Морфофункциональные основы мышечной силы

- •Режимы работы мышцы

- •Энергетика мышечного сокращения

- •Произвольные движения

- •6.1. Основные принципы организации движений

- •6.1.1. Общая схема управления движениями

- •6.1.2. Рефлекторное кольцевое регулирование и программное управление движениями

- •6.1.3. Три основных функциональных блока мозга

- •6.2. Роль различных отделов цнс в регуляции позно-тонических реакций

- •6.2.1. Роль спинного мозга

- •6.2.2. Роль коры головного мозга, мозжечка и ствола мозга

- •6.2.3. Рефлексы поддержания позы (установочные)

- •6.3. Роль различных отделов цнс в регуляции движений

- •6.3.1. Роль спинного мозга и подкорковых отделов цнс в регуляции движений

- •6.3.2. Роль различных отделов коры больших полушарий

- •6.3.3. Речевая регуляция движений

- •6.4. Нисходящие моторные системы

- •Сенсорные системы

- •7.1. Общий план организации и функции сенсорных систем

- •7.2. Классификация и механизмы возбуждения рецепторов

- •7.3. Свойства рецепторов

- •Кодирование информации

- •7.5. Зрительная сенсорная система

- •7.5.1. Общий план организации

- •7.5.2. Светопроводящие среды глаза и преломление света (рефракция)

- •7.5.3. Фоторецепция

- •7.5.4. Функциональные характеристики зрения

- •7.6. Слуховая сенсорная система

- •7.6.1. Обший план организации

- •7.6.2. Функции наружного, среднего и внутреннего уха

- •7.6.3. Физиологический механизм восприятия звука

- •7.7. Вестибулярная сенсорная система

- •7.7.1. Общий план организации

- •7.7.2. Функционирование вестибулярного аппарата

- •7.7.3. Влияния раздражений вестибулярной системы на другие функции организма

- •7.8. Двигательная сенсорная система

- •7.8.1. Общий план организации

- •7.8.2. Функции проприорецепторов

- •7.9. Сенсорные системы кожи, внутренних органов, вкуса и обоняния

- •7.9.1. Кожная рецепция

- •7.9.2. Висцероцептивная (интерорецептивная) сенсорная система

- •7.9.3. Обонятельная и вкусовая сенсорные системы

- •7.10. Переработка, взаимодействие и значение сенсорной информации

- •7.10.1. Обработка сенсорной информации в проводниковых отделах

- •7.10.2. Обработка информации на корковом уровне

- •7.10.3. Значение деятельности сенсорных систем в спорте

- •8. Кровь

- •8.1. Состав, объем и функции крови

- •8.2. Форменные элементы крови

- •8.2.1. Функции эритроцитов

- •8.2.2. Функции лейкоцитов

- •8.2.3. Функции тромбоцитов

- •8.3. Физико-химические свойства плазмы крови

- •8.4. Свертывание и переливание крови

- •8.4.1. Свертывание крови

- •8.4.2. Переливание крови

- •8.5. Регуляция системы крови

- •9. Кровообращение

- •9.1. Сердце и его физиологические свойства

- •9.2. Движение крови по сосудам (гемодинамика)

- •9.3. Регуляция сердечно-сосудистой системы

- •10. Дыхание

- •10.1. Внешнее дыхание

- •Состав воздуха (в %) при спокойном дыхании

- •10.2. Обмен газов в легких и их перенос кровью

- •Напряжение о и со (мм рт. Ст.) при спокойном дыхании воздухом

- •10.3. Регуляция дыхания

- •11. Пищеварение

- •11.1. Общая характеристика пищеварительных процессов

- •11.2. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта

- •11.2.1. Пищеварение в полости рта

- •11.2.2. Пищеварение в желудке

- •11.2.3. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке

- •11.2.4. Пищеварение в тонком кишечнике

- •11.2.5. Пищеварение в толстом кишечнике

- •11.3. Всасывание продуктов переваривания пищи

- •12. Обмен веществ и энергии

- •12.1. Обмен белков

- •12.2. Обмен углеводов

- •12.3. Обмен липидов

- •12.4. Обмен воды и минеральных солей

- •12.5. Обмен энергии

- •12.6. Регуляция обмена веществ и энергии

- •13. Выделение

- •13.1. Общая характеристика выделительных процессов

- •13.2. Почки и их функции

- •6 ) Капсула Шумлянского-Боумена

- •13.3. Процесс мочеобразования и его регуляция

- •13.4. Гомеостатическая функция почек

- •13.5. Мочевыведение и мочеиспускание

- •13.6. Потоотделение

- •14. Тепловой обмен

- •14.1. Температура тела человека и изотермия

- •14.2. Механизмы теплообразования

- •14.3. Механизмы теплоотдачи

- •14.4. Регуляция теплообмена

- •15. Внутренняя секреция

- •15.1. Общая характеристика эндокринной системы

- •15.2. Функции желез внутренней секреции

- •15.2.1. Функции гипофиза

- •15.2.2. Функции надпочечников

- •15.2.4. Функции околощитовидных желез

- •15.2.5. Функции вилочковой железы и эпифиза

- •15.2.6. Эндокринные функции поджелудочной железы

- •15.2.7. Функции половых желез

- •15.3. Изменения эндокринных функций при различных состояниях

- •Часть II спортивная физиология

- •Раздел I общая спортивная физиология

- •1. Спортивная физиология - учебная и научная дисциплина

- •1.1. Спортивная физиология, ее содержание и задачи

- •1.2. Кафедра физиологии спбгафк им. П. Ф. Лесгафта и ее роль в становлении и развитии спортивной физиологии

- •1.3. Состояние и перспективы развития спортивной физиологии

- •2. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма

- •2.1. Динамика функций организма при адаптации и ее стадии

- •2.2. Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам

- •2.3. Срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам

- •2.4. Функциональная система адаптации

- •2.5. Понятие о физиологических резервах организма, их характеристика и классификация

- •3. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках

- •3.1. Изменения функций различных органов и систем организма

- •3.2. Функциональные сдвиги при нагрузках постоянной мощности

- •Систолического (сок) и минутного объемов крови (мок) при различной работе

- •3.3. Функциональные сдвиги при нагрузках переменной мощности

- •Мощности (а) — бег на 10 км и при работе переменной мощности — игра в футбол (б) и волейбол (в)

- •3.4. Прикладное значение функциональных изменений для оценки работоспособности спортсменов

- •4. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности

- •4.1. Роль эмоций при спортивной деятельности

- •4.1.1. Значение эмоций

- •4.1.2. Психофизиологические механизмы проявления эмоций

- •4.2. Предстартовые состояния

- •4.2.1. Формы проявления и физиологические механизмы предстартовых состояний

- •4.2.2. Регуляция предстартовых состояний

- •4.3. Разминка и врабатывание

- •4.3.1. Разминка

- •4.3.2. Врабатывание

- •4.4. Устойчивое состояние при циклических упражнениях

- •4.4.1. Виды устойчивого состояния

- •4.4.2. Физиологические особенности устойчивого состояния при циклических упражнениях

- •4.5. Особые состояния организма при ациклических, статических и упражнениях переменной мощности

- •4.5.1. Особые состояния при стандартных ациклических и статических упражнениях

- •4.5.2. Особые состояния при ситуационных упражнениях

- •5. Физическая работоспособность спортсмена

- •5.1. Понятие о физической работоспособности и методические подходы к ее определению

- •5.2. Принципы и методы тестирования физической работоспособности

- •Оценка физической работоспособности по индексу Гарвардского степ-теста (по: Аулик и. В., 1979)

- •5.3. Связь физической работоспособности с направленностью тренировочного процесса в спорте

- •5.4. Резервы физической работоспособности

- •Предельные сдвиги в висцеральных системах при мышечной работе

- •Распределение кровотока в покое и при физических нагрузках различной интенсивности

- •6. Физиологические основы утомления спортсменов

- •6.1. Определение и физиологические механизмы развития утомления

- •6.2. Факторы утомления и состояние функций организма

- •6.3. Особенности утомления при различных видах физических нагрузок

- •6.4. Предутомление, хроническое утомление и переутомление

- •7. Физиологическая характеристика восстановительных процессов

- •7.1. Общая характеристика процессов восстановления

- •7.2. Физиологические механизмы восстановительных процессов

- •7.3. Физиологические закономерности восстановительных процессов

- •Процессов в изменении работоспособности

- •7.4. Физиологические мероприятия повышения эффективности восстановления

- •Раздел II частная спортивная физиология

- •8. Физиологическая классификация и характеристика физических упражнений

- •8.1. Различные критерии классификации упражнений

- •Соотношение анаэробных и аэробных источников энергии (%) при различной длительности физических упражнений

- •8.2. Современная классификация физических упражнений

- •8.3. Физиологическая характеристика спортивных поз и статических нагрузок

- •8.4. Физиологическая характеристика стандартных циклических и ациклических движений

- •8.4.2. Стандартные ациклические движения

- •8.5. Физиологическая характеристика нестандартных движений

- •9. Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств

- •9.1. Формы проявления, механизмы и резервы развития силы

- •9.1.1. Формы проявления мышечной силы

- •9.1.2. Физиологические механизмы развития силы

- •9.1.3. Функциональные резервы силы

- •9.2. Формы проявления, механизмы и резервы развития быстроты

- •9.2.1. Формы проявления быстроты

- •9.2.2. Физиологические механизмы развития быстроты

- •9.2.3. Физиологические резервы развития быстроты

- •9.3. Формы проявления, механизмы и резервы развития выносливости

- •9.3.1. Формы проявления выносливости

- •9.3.2. Физиологические механизмы развития выносливости

- •9.3.3. Физиологические резервы выносливости

- •9.4. Понятие о ловкости и гибкости; механизмы и закономерности их развития

- •10. Физиологические механизмы и закономерности формирования двигательных навыков

- •10.1. Двигательные умения, навыки и методы их исследования

- •10.1.1. Двигательные умения и навыки

- •10.1.2. Основные методы исследования

- •10.2. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков

- •10.2.1. Функциональная система, доминанта, двигательный динамический стереотип

- •10.2.2. Стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка

- •Стабильность и вариативность включения различных мышц у квалифицированного тяжелоатлета при многократных рывках штанги

- •10.3. Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков

- •10.3.1. Замысел и общий план действия

- •10.3.2. Стадии формирования двигательных навыков

- •Появление сходства корковых функциональных систем при мысленном и реальном выполнении бега у спринтера 1 разряда

- •«Меченые ритмы» ээг

- •10.4. Физиологические основы совершенствования двигательных навыков

- •10.4.1. Обратные связи

- •10.4.2. Дополнительная информация

- •10.4.3. Надежность и нарушения двигательных навыков

- •11. Физиологические основы развития тренированности

- •11.1. Физиологическая характеристика тренировки и состояния тренированности

- •11.1.1. Физиологические основы процесса тренировки

- •11.1.2. Физиологические основы состояния тренированности

- •11.2. Тестирование функциональной подготовленности спортсменов в покое

- •11.2.1. Особенности функционального тестирования в спорте

- •11.2.2. Показатели функциональной подготовленности в покое

- •11.3. Тестирование функциональной подготовленности спортсменов при стандартных и предельных нагрузках

- •11.3.1. Принципиальные особенности реакций организма спортсменов на стандартные и предельные нагрузки

- •11.3.2. Тестирование функциональной подготовленности при стандартной работе

- •11,4. Физиологическая характеристика перетренированности и перенапряжения

- •11.4.1. Перетренированность

- •11.4.2. Перенапряжение

- •12. Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды

- •12.1. Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность

- •12.1.1. Влияние повышенной температуры и влажности

- •12.1.2. Влияние пониженной температуры

- •12.2. Спортивная работоспособность в условиях измененного барометрического давления

- •12.2.1. Влияние пониженного барометрического давления

- •12.2.2. Влияние повышенного барометрического давления

- •12.3. Спортивная работоспособность при смене поясно-климатических условий

- •12.4. Физиологические изменения в организме при плавании

- •13. Физиологические основы спортивной тренировки женщин

- •13.1. Морфофункциональные особенности женского организма

- •13.1.1. Деятельность центральной нервной системы и сенсорных систем

- •13.1.2. Двигательный аппарат и развитие физических качеств

- •13.1.3. Энерготраты, аэробные и анаэробные возможности

- •13.1.4. Вегетативные функции

- •13.2.2. Влияние больших нагрузок на организм спортсменок

- •13.3. Влияние биологического цикла на работоспособность женщин

- •13.3.1. Специфический биологический цикл

- •13.3.2. Изменение спортивной работоспособности в различные фазы биологического цикла

- •13.4. Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз биологического цикла

- •13.4.1. Индивидуальные особенности протекания биологического цикла у спортсменок

- •13.4.2. Учет фаз биологического цикла при построении тренировочного процесса

- •14. Физиолого-генетические особенности спортивного отбора

- •14.1. Физи0л0г0-генетический подход к вопросам спортивного отбора

- •14.2. Наследственные влияния на морфофункциональные особенности и физические качества человека

- •14.2.1. Наследуемость морфофункциональных особенностей

- •14.2.2. Наследуемость проявления физических качеств

- •Показатели влияния наследственности (н) на физические качества человека

- •14.3. Учет физи0л0г0-генетических особенностей человека в спортивном отборе

- •14.3.1. Учет семейной наследственности в спортивном отборе

- •14.3.2. Учет тренируемости спортсменов

- •14.4. Значение генетически адекватного и неадекватного выбора спортивной специализации, стиля соревновательной деятельности и сенсомоторного доминирования

- •(Квалификации мастера спорта) у высокотренируемых и низкотренируемых спортсменов (по данным разных авторов)

- •14.5. Использование генетических маркеров для поиска высоко и быстро тренируемых спортсменов

- •15. Физиологические основы оздоровительной физической культуры

- •15.1. Роль физической культуры в условиях современной жизни

- •15.1.1. Влияние современных условий жизни на организм человека

- •Характеристика некоторых показателей сердечно-сосудистой системы у мужчин с разной степенью адаптации к окружающей среде

- •15.1.2. Роль физической культуры в жизнедеятельности современного человека

- •15.2. Гипокинезия, гиподинамия и их влияние на организм человека

- •15.2.1. Понятия гипокинезия и гиподинамия

- •15.2.2. Влияние недостаточной двигательной активности на организм человека

- •15.3. Нервно-психическое напряжение, монотонность деятельности и их влияние на организм человека

- •15.3.1. Нервно-психическое напряжение

- •15.3.2. Монотонность деятельности

- •15.4. Основные формы оздоровительной физической культуры и их влияние на функциональное состояние организма

- •15.4.1. Основные формы оздоровительной физической культуры

- •15.4.2. Влияние оздоровительной физической культуры на функциональное состояние и неспецифическую устойчивость организма человека

- •Часть III возрастная физиология

- •1. Общие физиологические закономерности роста и развития организма человека

- •1.1. Периодизация и гетерохронность развития

- •(I) и мальчиков (н)

- •1.2. Сенситивные периоды

- •(Максимально частое движение кистью):1 — лица мужского пола, 2 — лица женского пола (по Бальсевич в.К., 2000)

- •1.3. Влияние наследственности и окружающей среды на развитие организма

- •Показатели влияния наследственности (н) на некоторые морфофункциональные признаки организма человека

- •1.4. Акселерация эпохальная и индивидуальная, биологический и паспортный возраст

- •Возрастные изменения рефракции глаза

- •2.2. Физическое развитие и опорно-двигательная система

- •2.3. Особенности крови, кровообращения и дыхания

- •Возрастная динамика функциональных показателей и развития физических качеств у детей дошкольного и младшего школьного возраста

- •2.4. Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии

- •2.5. Особенности терморегуляции, процессов выделения и деятельности желез внутренней секреции

- •2.6.2. Особенности возрастного развития физических качеств

- •Возрастная динамика развития физических качеств у мальчиков

- •Возрастная динамика равновесия в стойке на одной ноге

- •2.6.3. Реакции вегетативных систем и энергообеспечение при физических нагрузках

- •Возрастные изменения длительности задержки дыхания на вдохе

- •Возрастная динамика относительных величин максимального потребления кислорода — мпк

- •Возрастная динамика изменений чсс после вращательных нагрузок в тесте «Вертикаль»

- •2.6.4. Влияние систематических физических нагрузок на развитие функций, здоровье и работоспособность детей

- •Нормы двигательной активности детей — число шагов за сутки

- •Возрастная динамика показателей физической работоспособности у мальчиков

- •3. Физиологические особенности организма детей среднего и старшего школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам

- •3.1. Развитие центральной нервной системы, высшей нервной деятельности и сенсорных систем

- •Возрастная динамика пропускной способности (бит/с) зрительной сенсорной системы

- •3.2. Физическое развитие и опорно-двигательная система

- •3.3. Особенности крови, кровообращения, дыхания

- •3.4. Особенности пищеварения, выделения и эндокринной системы

- •Возрастная динамика величин жизненной емкости легких (мл) за период от 4 до 17 лет

- •Величина балла полового развития у мальчиков и девочек

- •3.5. Особенности терморегуляции, обмена веществ и энергии

- •3.6.2. Развитие физических качеств

- •Возрастная динамика показателей силы мышц и статической работоспособности у женщин при статических напряжениях

- •3.6.3. Особенности энергетики мышечной деятельности и реакций вегетативных систем на физические нагрузки

- •(Кислородный долг, мл/кг) и относительная величина мпк (мл/мин/кг) у мальчиков 9—17лет

- •3.6.4. Влияние спортивной тренировки на развитие функций организма и динамику работоспособности

- •Динамика межцентральных взаимосвязей в коре больших полушарий у одних и тех же юных спортсменов-фигуристов на протяжении

- •Физическая работоспособность и количество эритроцитов в крови у юных пловцов и нетренированных мальчиков 10-11 лет в начале и конце учебно-тренировочного года

- •Юных футболистов по отношению к работоспособности нетренированных сверстников, принятой за 100%

- •4. Физиологические особенности урока физической культуры в школе

- •4.1. Физиологическое обоснование нормирования физических нагрузок для детей школьного возраста

- •4. 2. Изменение функций организма школьников на уроке физической культуры

- •4.3. Влияние занятий физической культурой на физическое, функциональное развитие, работоспособность школьников и состояние их здоровья

- •4.4. Физиолого-педагогический контроль за занятиями физической культурой и физиологические критерии восстановления организма школьников

- •5. Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого возраста и их адаптация к физическим нагрузкам

- •5.1. Старение, продолжительность жизни, адаптивные реакции и реактивность организма

- •5.2. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных систем

- •5.3. Возрастные особенности регуляторных систем

- •5.4. Физиологические особенности адаптации людей зрелого и пожилого возраста к физическим нагрузкам

- •5.4.1. Особенности формирования двигательных навыков и центральной регуляции движений

- •5.4.2. Возрастные изменения физических качеств

- •5.4.3. Особенности адаптации к физическим нагрузкам вегетативных и регуляторных систем организма

- •5.4.4. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние, работоспособность и сохранение здоровья людей

- •6. Физиологические особенности переработки информации у спортсменов разного возраста

- •6. 1. Значение для спорта процессов переработки информации и их возрастные особенности

- •6.2. Физиологические основы процессов восприятия, принятия решения и программирования ответных действий

- •6.3. Скорость и эффективность тактического мышления. Пропускная способность мозга

- •Соотношения количества информации (I, бит) и числа альтернативных выборов (а)

- •6.4. Помехоустойчивость спортсменов, ее возрастные особенности

- •7. Функциональные асимметрии спортсменов разного возраста

- •7.1. Моторныеасимметрии у человека, их возрастные особенности

- •7.2. Сенсорныеи психическиеасимметрии. Индивидуальный профиль асимметрии

- •Частый вариант индивидуального профиля асимметрии различных функций

- •Количество лиц (%) с правосторонним профилем асимметрии у мужчин и женщин

- •7.3. Проявление функциональной асимметрии у спортсменов

- •Функциональная асимметрия глаз у спортсменов

- •7.4. Физиологические основы управления тренировочным процессом с учетом функциональной асимметрии

- •(Данные амплитуды и длительности эмг при толчке штанги)

- •8. Физиологические основы индивидуально-типологических особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе

- •8.1. Индивидуально-типологические особенности человека

- •8.2. Развитие типологических особенностей в онтогенезе

- •8. 3. Индивидуально-типологические особенности спортсменов и их учет в тренировочном процессе

- •8. 4. Индивидуально-типологические особенности биоритмов и их влияние на работоспособность человека

- •Метателей мира

- •Заключение

- •Часть I

- •Часть II

- •Раздел II

- •Часть III

2.3. Особенности крови, кровообращения и дыхания

В дошкольном и младшем школьном возрасте кровь по количеству и составу отличается от взрослого организма.

Количество крови у дошкольников относительно массы тела заметно больше (в 4г— 11 % от массы тела, в6-7л— 10%),, приближаясь к взрослому уровню в период младшего школьного возраста (в 11л — 8%, у взрослых — 5-8%).

По мере взросления детей в их крови повышается количество эритроцитов и гемоглобина, а количество лейкоцитов снижается (табл. 19). У дошкольников в составе лейкоцитов сравнительно больше лимфоцитов, но меньше нейтрофилов. Соответственно, у них снижена фагоцитарная функция, и наблюдается высокая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Затем количество нейтрофилов повышается, а лимфоцитов снижается до взрослого уровня к моменту полового созревания. Количество тромбоцитов с возрастом практически не изменяется.

Сердце летей первых лет жизни отличается малыми размерами и шаровидной формой. Рост его объема следует за ростом массы тела.

383

При этом в дошкольном и младшем школьном возрасте это нарастание имеет постепенный характер.

Таблица 19

Возрастная динамика функциональных показателей и развития физических качеств у детей дошкольного и младшего школьного возраста

(по: Аганянц Е. К. и др., 1991)

Показатели |

4 года |

7 лет |

11 лет |

Количество крови (% от массы тела) |

11 |

10 |

8 |

Количество эритроцитов (10|2/л) |

4.7 |

4.8 |

4.9 |

Содержание гемоглобина (г/л) |

126 |

128 |

132 |

Количество лейкоцитов (109/л) |

11.0 |

10.0 |

8.2 |

Частота сердцебиений (уд./мин) |

100 |

85 |

80 |

Минутный объем крови (л/мин) |

2.8 |

3.0 |

3.1 |

Артериальное давл., макс, (мм рт. ст.) |

95 |

98 |

103 |

Артериальное давл., мин. (мм рт. ст.) |

47 |

53 |

62 |

Частота дыхания (вд./мин) |

27 |

22 |

21 |

Жизненная емкость легких (л) |

1.1 |

1.9 |

2.1 |

Дыхательный объем (мл) |

100 |

156 |

175 |

Минутный объем дыхания (л/мин) |

3.4 |

3.8 |

6.8 |

Макс, вентиляция легких (л/мин) |

- |

50 |

60 |

Макс, потребление кислорода (л/мин) |

- |

1.8 |

2.1 |

Задержка дыхания на вдохе (с) |

- |

26 |

39 |

Задержка дыхания на выдохе (с) |

- |

17 |

20 |

Суточный расход энергии (ккал) |

2000 |

2400 |

2800 |

Становая сила (кг) |

18 |

29 |

46 |

Время реакции на звук (мс) |

396 |

301 |

203 |

Теппинг-тест (дв./10с) |

48 |

54 |

62 |

PWC (I (кгм/мин) |

232 |

285 |

533 |

Гибкость, наклон вперед (см) |

+4 |

+5 |

+ 11 |

Минутный объем крови у 4-11 -летних детей примерно в 2раза меньше, чему взрослых. Небольшие размеры сердца и слабость сердечной мышцы определяют малый систолический (ударный) объем крови (20-30 мл), а в сочетании с высокой эластичностью и широким просветом сосудов — низкий уровень артериального давления (см. табл. 19).

Выраженное в этом возрастном периоде преобладание симпатических влияний на сердце обусловливает высокую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Величина ЧСС очень лабильна, легко изменяется при любых внешних раздражениях (при испуге, различных эмоциях, физических и умственных нагрузках и пр.). Величина ЧСС у новорожденных достигает 120-150 уд./мин, у дошкольников — порядка 100 уд./мин, в младшем школьном возрасте — около 90 уд./мин. Противоположные влияния парасимпатического (блуждающего) нерва на сердце постепенно нарастают в первые годы жизни и заметно усиливаются к младшему школьному возрасту, вызывая дальнейшее снижение ЧСС в состоянии покоя.

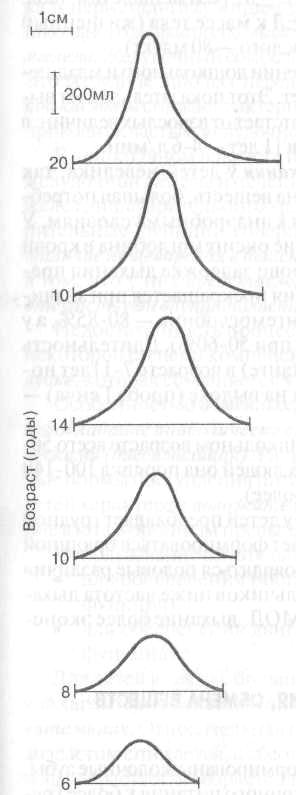

Рис. 48. Длительность дыхательного цикла и дыхательный объем у мальчиков и мужчин

(по А.З. Колчинской, 1973)

384

При небольшой длине кровеносного русла время кругооборота крови очень невелико — у новорожденных всего 12с, у 3-летних— 15с

(у взрослых 20-22с).

По мере роста и развития ребенка совершенствуется его дыхательны й ап п арат. Дыхание у детей частое и поверхностное. Легочная ткань мало растяжима. Бронхиальное древо недостаточно сформировано. Грудная клетка сохраняет еще конусовидную форму и имеетмалую экскурсию, а дыхательные мышцы слабы. Все это затрудняет внешнее дыхание, повышает энерготраты на выполнение вдоха и уменьшает глубину дыхания. Дыхательный объем дошкольника в 3-5раз меньше, чем у взрослого человека (рис. 48). Он постепенно увеличивается в младшем школьном возрасте (см. табл. 19), но еще заметно отстает от взрослого уровня.

Из-за неглубокого дыхания и сравнительно большого объема «мертвого пространства» эффективность дыхания у детей невысока. И з ал ьвео-лярного воздуха в кровь переходит меньше кислорода и много его оказывается в выдыхаемом воздухе. Кислородная емкость крови в результате мала — 13-15 об.% (у взрослых — 19-20об.%).

Частота дыхания у детей повышена. Она постепенно снижается с возрастом. В силу высокой возбудимости детей частота дыхания чрезвычайно легко нарастает при умственных и физических нагрузках, эмоциональных вспышках, повышении температуры и других воздействиях. Дыхание часто оказывается неритмичным, появляются задержки дыхания.

Вплоть до 11-летнего возраста отмечается недостаточность произвольной регуляции дыхания. Особен но это отражается на речевой функции дошкольников.

385

Наиболее интенсивно размеры альвеол, объем и масса легких растут на протяжении первого года жизни. От 1 года до 8 лет объем легких увеличивается в 2 раза, но он еще наполовину меньше, чем у взрослого.

Такие показатели, как длительность задержки дыхания, максимальная вентиляция легких, ЖЕЛ определяются удетей с 5-летнего возраста, когда они могут сознательно регулировать дыхание.

Жизненная емкость легких дошкольников в 3-5 раз меньше, чем у взрослых, а младшем школьном возрасте — в 2 раза меньше (см. табл. 19). В возрасте 7-11 лет отношение ЖЕЛ к массе тела (жизненный показатель) составляет 70 мл/кг (у взрослого — 80 мл/кг).

Минутный объем дыхания на протяжении дошкольного и младшего школьного возраста постепенно растет.

Этот показатель за счет высокой частоты дыхания удетей меньше отстает от взрослых величин:

в 4 года — 3.4 л/мин, в 7 лет — 3.8 л/мин, в 11 лет — 4-6 л/мин.

Продолжительность задержки дыхания у детей невелика, так как у них очень высокая скорость обмена веществ, большая потребность в кислороде и низкая адаптация к анаэробным условиям. У них очень быстро снижается содержание оксигемоглобина в крови и уже при его содержании 90-92% в крови задержка дыхания прекращается (у взрослых задержка дыхания прекращается при значительно более низком содержании оксигемоглобина — 80-85%, а у адаптированных спортсменов — даже при 50-60%). Длительность задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) в возрасте 7-11 лет порядка 20-40 с (у взросл ых — 30-90 с), а на выдохе (проба Генча) — 15-20 с (у взрослых — 35-40 с).

Величина МВЛдостигает в младшем школьном возрасте всего 50-60 л/мин (у нетренированных взрослых людей она порядка 100-140

л/мин, а у спортсменов — 200 л/мин и более).

На протяжении первого года жизни у детей преобладает грудной тип дыхания, а в возрасте 3-7 лет начинает формироваться брюшной тип. Уже с возраста 7-8 лет начинают проявляться половые различия в показателях внешнего дыхания: у мальчиков ниже частота дыхания, больше глубинадыхания, ЖЕЛ, МОД, дыхание более экономично.