технология бурения 2

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Pвz= PплL – ρнg (L – z) при 0 ≤z ≤L, |

(13.15) |

где ρн – плотность нефти.

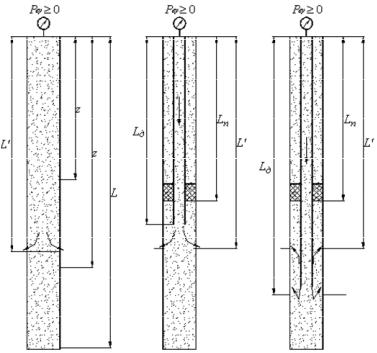

Расчет внутренних давлений в нефтяных скважинах при вызове притока, испытании на герметичность снижением уровня и по окончании эксплуатации (схемы б, в на рисунке 13.12) производят по формулам:

|

|

|

Pвz = 0 |

при 0≤z≤ Н; |

|

|

|

|

|

Pвz= ρн.g (z – Н) при Н ≤ z ≤L. |

|

(13.16) |

|||

Выбор значений уровней жидкости Н на различных этапах жизни |

|||||||

скважины можно взять согласно таблице 13.7. |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

Таблица 13.7 |

|

|

Положение уровня жидкости Н в скважине |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Н |

|

|

Глубина скважины, L, м |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

< 500 |

500–1000 |

|

1000–1500 |

1500–2000 |

> 2000 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

- при испытании |

|

400 |

500 |

|

650 |

800 |

1000 |

на герметичность, |

|

|

|||||

Ни |

|

|

|

|

|

|

|

- при освоении |

|

350 |

450 |

|

600 |

750 |

950 |

скважины, Но |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

- при окончании |

|

|

|

|

≤ 2/3 Lскв |

|

|

эксплуатации, Нэ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Внутреннее давление в колонне на глубине z при выполнении работ, |

|||||||

связанных с нагнетанием жидкости в скважину (интенсификация, гидроразрыв, ремонтные работы и др.), определяют по следующим формулам.

При отсутствии дополнительно спущенных труб и пакера (нагнетание

непосредственно по колонне) (рис. 13.13): |

|

Pвz=PплL′+ P - ρж.g. ( L’ – z) при 0≤ z ≤L. |

(13.17) |

Давление на устье (z = 0): |

|

Pвz= Рву = PплL+ P – ρж.g.L , |

(13.18) |

где P – дополнительное давление (репрессия), необходимое для обеспечения выхода жидкости из колонны при ее закачивании в пласт (определяется опытным путем, выдается геологической службой);

ρж – плотность жидкости, закачиваемой в пласт.

По этим же формулам определяют внутреннее давление на глубине z при нагнетании жидкости через дополнительно спущенную колонну труб с

пакером на глубине Lп ≤L` и Lп ≤Lд (рис. 13.13 б, в).

28 |

349 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 13.13. Расчетные схемы при нагнетании жидкости в скважину по обсадной колонне (а) и нагнетании через дополнительную колонну труб с пакером (б, в)

При расчете колонн для газовых скважин в период ввода их в эксплуатацию (рис. 13.12 г) внутреннее давление на глубине z (Рвz) определяют по формулам:

|

Рвz = PплL/еSпри0≤z≤L; |

(13.19) |

||

|

− |

|

|

|

S = |

0,03415ρог ( L − z ) |

, |

(13.20) |

|

m Tср |

||||

|

|

|

||

где m – коэффициент сжимаемости газа, он зависит от давления и температуры и обычно меняется в пределах 0,8–1,1;

Tср – средняя температура по стволу скважины, 0К;

ρог – относительная плотность газа по воздуху. Для первых двух-трех

разведочных скважин ρог можно принять равным 0,6.

Распределение внутреннего давления по длине колонны допустимо принимать линейным и рассчитывать по формуле:

Pвz = Pву + |

РвL − Pву |

z, |

(13.21) |

|

|||

|

L |

|

|

где РвL – внутреннее давление на глубине L, МПа;

Рву– внутреннее давление на устье при его герметизации, МПа.

350 |

29 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

При L≤ 1000 м и РплL≤ 10 МПа, а также при РплL≤ 4,0 МПа и любой глубине пласта допустимо считать, что внутреннее давление по всей глубине скважины равно пластовому.

При расчете колонн газонефтяных и газовых скважин, в которых при закрытом устье одновременно имеется столб нефти (жидкости) и газа (рис. 13.12 д), на всех стадиях эксплуатации внутреннее давление определяют по формулам:

Pвz = Рпл− ρн g(L − z) |

при Н ≤z≤L; |

(13.22) |

||

Pвz = |

РплL − ρн g(L − z) |

при 0≤z≤ Н, |

(13.23) |

|

еs |

||||

|

|

|

||

где S определяют по формулам (13.19, 13.20), подставляя вместо |

L значе- |

|||

ние H. |

|

|

||

Значение H при Pнас <PплL, т.е. при наличии в пласте только нефти с растворенным газом, определяют по формуле:

H = L − |

PппL − Pнас |

, |

(13.24) |

|

|||

|

ρн g |

|

|

где ρн принимается по плотности нефти в пластовых условиях.

На участке от устья до глубины Н распределение давления допустимо принимать линейным:

Pвz = Pву + |

РвН − Рву |

z , |

(13.25) |

|

|||

|

Н |

|

|

где Рву и РвН определяют по формуле соответственно при z = 0 |

и z = H. |

||

При Н < 1000 и Рвн < 10 МПа, а также при Рвн ≤ 4 МПа и любых Н давление на участке от устья до глубины Н можно принимать постоянным и равным Рвн.

При Рнас > РплL принимают H = L (колонна заполнена газом) и расчет внутреннего давления производят как для газовой скважины.

При определении наружных давлений (Рн), действующих на обсадную колонну, руководствуются следующими условиями.

В незацементированной зоне наружное давление на колонну на глубинеz (от устья скважины до уровня цемента) определяют по формуле:

Pнz=ρпж.g.z при 0 ≤z≤h, |

(13.26) |

где ρпж – плотность промывочной жидкости, за обсадной колонной; h – глубина незацементированной части колонны (по вертикали).

До затвердевания цементного раствора наружное давление по всей

длине колонны (h≤z≤H) на глубине z определяют на момент окончания процесса продавливания тампонажного раствора и рассчитывают с учетом давления составного столба промывочной жидкости и тампонажного раствора:

30 |

351 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Pнz=ρпж.g.h + ρцр.g.( z-h). |

(13.27) |

После затвердевания цемента в зацементированной зоне в интерва-

ле межколонного пространства(h≤z≤L0), закрепленном предыдущей колонной, наружное давление на глубине z (Pнz) определяют по давлению составного столба бурового раствора и гидростатического столба воды

плотностью ρгс = 1100 кг/м3. При затворении цементного раствора мине-

рализованной водой вместо ρгс используется плотность этой жидкости (но в любом случае ее значение должно быть не менее 1100 кг/м3):

Pнz=ρпж.g.h + ρгс.g. (z – h) при h ≤ z ≤ L. |

(13.28) |

В зацементированной зоне открытого ствола (рис. 13.14) наружное давление на колонну после ОЗЦ определяют с учетом пластового или горного давления, а против непроницаемых устойчивых пород – по формуле

(13.28).

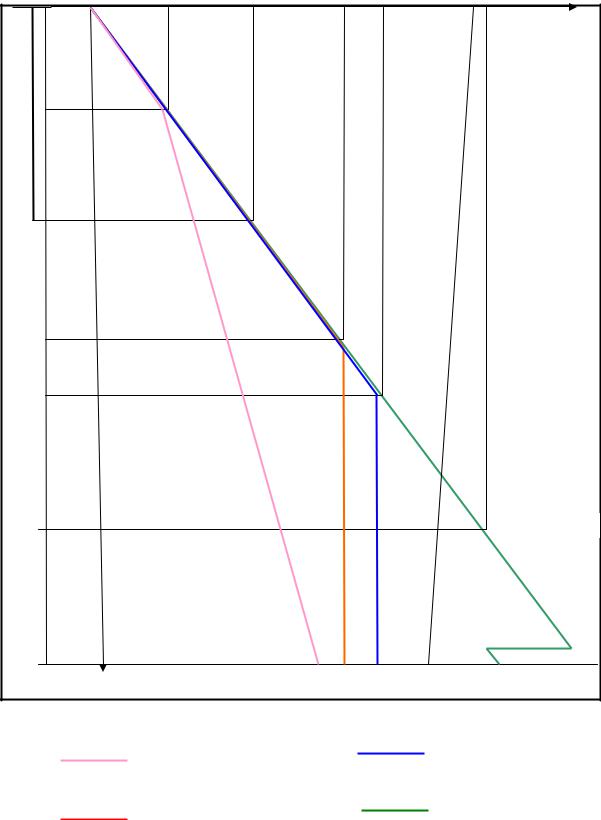

Рис. 13.14. Определение наружных давлений, действующих на обсадную колонну

В интервале пластов с известным пластовым давлением (рис. 13.14) наружное давление принимают равным пластовому и определяют для середины пласта, при его толщине менее 200 м принимают Pнz = Рплz.

В пластах толщиной более 200 м наружное давление в интервале пласта распределяется между кровлей и подошвой по линейной зависимости.

352 |

31 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Расчет наружного давления в интервале залегания пород, склонных к текучести, производят по горному (геостатическому) давлению:

Pнz = ρгп .g.z, |

(13.29) |

где ρгп – плотность вышележащих горных пород.

Расчет по формуле (13.30) производят для интервала, равного толщине пласта + 100м (по 50 м выше кровли и ниже подошвы пласта).

Как правило, наружное давление определяют для характерных точек и распределение давления между ними принимают линейным (рис. 13.14).

В любом случае расчетное наружное давление, действующее на обсадную колонну, не может быть меньше гидростатического давления стол-

ба воды плотностью ρгс = 1100 кг/м3. |

|

Избыточное наружное давление на глубине z(Рниz) в общем случае |

|

определяют как разность между наружным и внутренним давлениями: |

|

Рниz = Pнz – Рвz. |

(13.30) |

Его определяют для характерных точек с учетом формул для определения наружного и внутреннего давлений на время, когда наружные избыточные давления достигают максимальных значений, а именно:

-при окончании цементирования;

-при испытании колонн на герметичность снижением уровня;

-при окончании эксплуатации скважины.

При определении наружного давления в зацементированной зоне согласно инструкции приняты следующие допущения:

-схватывание и твердение тампонажного раствора происходит без объемных изменений, поэтому наружное давление на колонну во весь период твердения тампонажного раствора остается неизменным;

-цементный камень и окружающие породы являются упругими телами с одинаковыми модулями упругости и коэффициентами Пуассона, поэтому рассматриваются как единая оболочка вокруг колонны;

-при уменьшении давления внутри колонны снижается и наружное давление, однако, радиальная деформация колонны происходит без нарушения ее сцепления с цементной оболочкой.

Для учета этих допущений при расчете наружного избыточного давления в зацементированной части разреза вводится коэффициент разгрузки цементного камня (К), величина которого зависит от диаметра обсадной колонны (табл. 13.8).

Вобщем случае наружное избыточное давление будет определяться уравнением:

РниL = [(Pгст.ц.р. + Ргст.пр.ж.) – Ргст.нефт.] . (1-К), (13.31)

Где Pгст.ц.р – гидростатическое давление цементного раствора за обсадной колонной, МПа;

32 |

353 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Ргст.пр.ж. – гидростатическое давление промывочной жидкости за обсадной колонной, МПа;

Ргст.нефт. – гидростатическое давление столба нефти в скважине, МПа;

Таблица 13.8 Значения коэффициента разгрузки цементного кольца

Диаметр обсадных колонн, мм |

Коэффициент разгрузки (К) |

114 – 178 |

0,25 |

194 – 245 |

0,30 |

273 – 324 |

0,35 |

340 и более |

0,40 |

Избыточное внутреннее давление на глубине z(Рвиz) определяют как разность между внутренним и наружным давлениями для одного и того же момента времени.

Рвиz = Р`вz - Pнz. |

(13.32) |

Как правило, оно максимально при испытании колонны на герметичность опрессовкой. Поэтому в формуле (13.32) принято:

Р`вz – внутреннее давление при испытании колонн на герметичность, зависит от диаметра обсадных колонн (табл. 13.9);

Pнz – наружное давление без учета горного давления, МПа.

Внутренние избыточные давления рассчитываются для характерных точек, а распределение давления между ними принимается линейным.

Для скважин с нормальными условиями бурения и эксплуатации расчет избыточных внутренних давлений в зацементированной зоне производят с учетом разгрузки цементного камня по формуле:

Рви = {(1,1Ру + ρож . gL) – [ρц . g . (L – h) + ρпж. gh]} (1 – K).

(13.33)

Таблица 13.9 Минимально необходимое (нормативное) избыточное внутреннее устьевое давление при испытании на герметичность (Роп.норм.)

|

|

Наружный диаметр |

Значение Роп.норм, МПа |

колонны, мм |

|

114…127 |

15,0 |

140…146 |

12,5 |

168 |

11,5 |

178…194 |

9,5 |

219…245 |

9,0 |

273…351 |

7,5 |

377…508 |

6,5 |

Полученные значения внутренних и наружных избыточных давлений для характерных глубин откладывают в принятом масштабе, соединяя

354 |

33 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

13.2.4. Проектирование обсадной колонны

На следующем этапе конструируют (рассчитывают) обсадную колонну. Как правило, расчет ведут снизу вверх, начиная подбор секций труб с расчета на наружное избыточное давление и проверяя подобранные секции на внутреннее давление и растяжение. Прочностные характеристики обсадных труб приведены в справочниках по обсадным трубам.

Определив запас прочности n1 на наружное избыточное давление для 1-й снизу секции колонны (n1 = 1,0–1,3 в зависимости от устойчивости

коллекторов), вычисляют произведение (n1 РниL) и подбирают трубы с

Ркр>(n1 Рниl), начиная с труб наименьшей группы прочности «Д». Если трубы группы прочности «Д» не удовлетворяют условию прочности, то переходят к трубам более высокой группы прочности.

Для выбранных труб определяют запас прочности на внутреннее избыточное давление n2 (табл. 13.2) на глубине кровли эксплуатационного объекта мощностью l1. Если найденный запас окажется меньше допустимого, то подбор труб этой секции производят по избыточному внутреннему давлению.

Далее по эпюре определяют наружное избыточное давление на верх-

нем конце 1-й секции (на глубине L1) и подбирают трубы с Ркр> n1 РниL1 (n1 = 1), из которых и составляют 2-ю секцию. Для труб 2-й секции определяют значение Р1криз условия двухосного нагружения, с учетом влияния растягивающих нагрузок от веса 1-й секции длиной l1:

P1кр = Ркр (1 – 0,3 Q/Qт ) , |

(13.34) |

где Q – осевая растягивающая нагрузка на трубу;

Qт – растягивающая нагрузка, при которой напряжение в теле трубы |

|

достигает предела текучести. |

|

Для полученного значения Р1кр по эпюре определяют уточненную |

|

глубину |

спуска 2-й секции L11 (L11 < L1) и уточненную длину 1-й |

секции l11 |

= L – L11. Определяют вес 1-й секции Q11. |

Для |

определения длины 2-й секции выбирают трубы 3-й секции с |

меньшей по сравнению со 2-й секцией прочностью. Определяют соответствующее им Ркр, а по эпюре находят глубину L2, при которой расчетное наружное избыточное давление будет равно найденному значению. Длина 2-й секции из условия одноосного нагружения l2=L11 – L2. Определяют вес

секции Q2.

Определяют величину Р1кр для труб 3-й секции для условий двухосного нагружения с учетом влияния растягивающих нагрузок от веса 1-й и 2-й секции (Q1 + Q2). Для полученного значения Р1кр по эпюре определяют уточненную глубину спуска 3-й секции L12 (L12 < L2) и длину l12 = L11 – L12. Определяют вес секции Q2.Далее производят расчет на внутреннее избыточное давление для верхней трубы 2-й секции. Если запас прочности n2=Pт/Рвиz окажется недостаточным, то длину 2-й секции определяют из

356 35

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

расчета на внутреннее давление. Для этого определяют допустимое давление для труб этой секции, равное Рт/n2, и по эпюре внутренних избыточных давлений устанавливают глубину Р1кр верхней границы секции и определяют уточненный вес 2-й секции Q12 .

Для определения длины 3-й секции необходимо выбрать трубы для

4-й секции. По соответствующему значению Ркр и эпюре наружного избы- |

|

точного давления определяют глубину L3, на которой расчетное давление |

|

равно найденному. |

Длина 3-й секции из условия одноосного нагруже- |

ния равна l3 = L12 |

– L3. Определяют вес секции Q3. |

Определяют величину Р1кр для труб 4-й секции из условия двухосного |

|

нагружения с учетом влияния растягивающих нагрузок от веса 1-й, 2-й, 3- й секций.

Для полученного значения Р1кр по эпюре наружного избыточного давления уточняют глубину спуска 4-й секции L13(L13<L3) и длину l13= L12 – L13. Определяют вес секции Q13. Производят проверочный расчет 3-й секции на внутреннее давление.

Аналогично подбирают последующие секции колонны. При этом одновременно рассчитывают общий вес всех уже подобранных секций, и каждый раз проверяют условие Q < [P].

Если Q окажется близким к [Рст], то длину последней секции, для которой толщина стенки подобрана из условий внешнего и внутреннего дав-

ления, определяют из расчета на растяжение по формуле: |

|

li = ([Pст] – Q) /gi . |

(13.35) |

Последующие секции обсадной колонны также подбирают расчетом на растяжение из более прочных труб. Затем вычисляют допустимую длину секции. Таким образом, для верхней части колонны секции подбирают до тех пор, пока общая длина всех подобранных секций не окажется равной глубине скважины или не превысит ее.

Подбираемые секции верхней части одновременно проверяют на избыточное внутреннее давление.

13.2.5. Особенности расчета обсадных колонн для наклонно направленных и горизонтальных скважин

Расчет обсадных колонн для наклонно направленных скважин производят с учетом планируемого профиля на стадии проектирования или по фактическим данным инклинометрии ствола скважины.

Основное отличие расчета обсадных колонн для наклонно направленных скважин от расчета для вертикальных скважин заключается в определении запаса прочности на растяжение, который производится в зависимости от интенсивности искривления ствола скважины, а также расчета наружных и внутренних давлений с учетом удлинения ствола скважины.

36 |

357 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Расчет наружного и внутреннего избыточного давлений производят по формулам, приведенным в разделе 13.3.3. При этом расчетные глубины определяют как проекции глубин по стволу скважины на вертикальную плоскость.

Переход от глубины по стволу скважины к глубине по вертикали производится по формуле:

|

|

Z = Z − |

Z , |

(13.36) |

|

|

′ |

′ |

|

где Z – глубина по длине ствола скважины, м; |

|

|||

′ |

|

|

|

|

Z – удлинение по глубине Z , м. |

|

|

||

′ |

Z |

′ |

|

|

Значение |

определяется по фактическим данным инклинометрии |

|||

|

′ |

|

|

|

ствола скважины, а на стадии проектирования – расчетным путем.

Если имеется фактический или проектный профиль ствола скважины, то расчет Z допускается производить графическим методом по проекции на вертикальную плоскость. При общем удлинении ствола скважины менее 50 м допускается производить расчет давлений как для вертикальных скважин (без корректировки глубин).

Влияние изгиба обсадной колонны учитывается увеличением запаса прочности на растяжение в зависимости от интенсивности искривления, размера и прочности резьбового соединения.

Интенсивность искривления ствола скважины αо (искривление на длине |

|

10 м в градусах) определяют на стадии проектирования по формуле: |

|

α0 = 573 / R, град/10 м, |

(13.37) |

где R – проектный радиус искривления, м. |

|

Для пробуренного ствола α0 определяют по результатам инклинометрии.

Коэффициент запаса прочности на растяжение для обсадных труб с треугольной резьбой на изогнутом участке ствола (n13)определяют по формуле:

1 |

|

|

|

n3 |

|

|

, |

(13.38) |

n3 |

= |

|

|

|

|

|

||

1− n |

λ(α |

0 |

− 0,5) |

|||||

|

|

3 |

|

|

|

|

||

где n3 – коэффициент запаса прочности на растяжение, принимаемый для вертикальной колонны (см. табл. 13. 5);

λ – коэффициент, учитывающий влияние размеров соединения и его прочностные характеристики;

α0 – интенсивность искривления труб.

Минимальные запасы прочности n31 для труб по ГОСТ 632-80 пред-

ставлены в таблице 13.10.

Допустимую нагрузку рассчитывают по формуле:

|

[Р]= Рстр / n31 , |

(13.39) |

где Рстр – определяют в соответствии со справочными данными. |

|

|

358 |

37 |

|