- •1. Параметры состояния

- •2. Уравнение состояния идеального газа

- •3. Смеси идеальных газов

- •4. Теплоёмкость.

- •5. Первый закон термодинамики

- •6. Термодинамические процессы идеальных газов

- •Второй закон термодинамики

- •Газовые циклы.

- •8.1 Обобщенный газовый цикл тепловых машин

- •8.2 Идеальные циклы двс

- •8.3. Идеальные циклы гту.

- •Теплопередача

- •10.Тепловая защита зданий. Теплоснабжение и горячее водоснабжение.

- •11. Вентиляция и кондиционирование. Системы и оборудование.

- •12. Газоснабжение жилых и промышленных объектов. Принципиальные схемы и оборудование.

- •Теплофизические характеристики некоторых металлов

- •Периодическая система элементов д. И. Менделеева

- •1 Область применения

- •2 Определения, классификация помещений

- •3 Параметры микроклимата

Второй закон термодинамики

Круговые процессы.

Круговым процессом или циклом называют совокупность термодинамических процессов, в результате осуществления которых рабочее тело возвращается в исходное состояние.

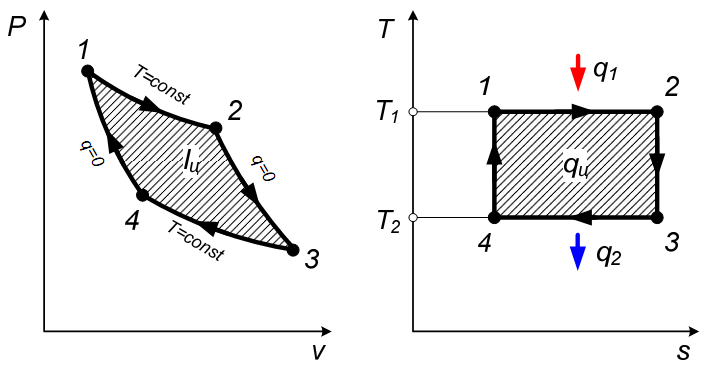

Работа кругового процесса (lц) изображается в диаграмме pv (рисунок 7.1, а) площадью, заключенной внутри замкнутого контура цикла, причем работа положительна, если цикл совершается по часовой стрелке (прямой цикл), и отрицательна, если он совершается против часовой стрелки (обратный цикл).

Прямой цикл (lц >0) характерен для тепловых двигателей, обратный цикл (lц <0) — для холодильных машин.

Если обозначить через: q1 - количество теплоты, заимствованной 1 кг рабочего тела от внешнего (или верхнего) источника теплоты,

q2 - количество тепла, отданной 1 кг рабочего тела внешнему охладителю (или нижнему источнику), то полезно использованная в цикле теплота:

q полезн = q1 -q2 = lц. (7.1)

Это

количество тепла в диаграмме Ts

изображается площадью, заключенной

внутри замкнутого контура цикла (рисунок

10.1, б). Очевидно, эта площадь представляет

также величину работы за один цикл, при

чем,

как и в диаграмме pv,

работа

положительна, если цикл совершается по

часовой стрелке,

и отрицательна, если он совершается

против часовой стрелки.

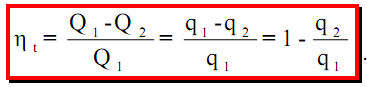

Степень совершенства процесса превращения тепла в работу в круговых процессах характеризуется термическим к.п.д.

Отношение количества теплоты, превращенного в положительную работу за один цикл, ко всему количеству теплоты, подводимому к рабочему телу, называется термическим коэффициентом полезного действия тепловой машины:

(7.2)

(7.2)

Цикл Карно

Прямой цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат (рисунок 7.2).

Процесс 1-2 - изотермический подвод теплоты q1 при температуре Т1;

Процесс 2-3 - адиабатное расширение;

Процесс 3-4 - изотермический отвод теплоты q2 при температуре Т2;

Процесс 2-3 - адиабатное сжатие.

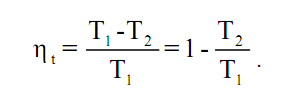

Основные свойства цикла Карно сформулированы в двух теоремах Карно.

Первая теорема Карно:

Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей по циклу Карно, зависит только от температур Т1 и Т2 нагревателя и холодильника, но не зависит от устройства машины, а также от вида используемого рабочего вещества:

(7.3)

Рисунок 7.2 - Прямой цикл Карно в pv- и Ts-координатах

Вторая теорема Карно:

К.п.д. всякой тепловой машины не может превосходить к.п.д. идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно с теми же самыми температурами нагревателя и холодильника.

Эксергия

Эксергия - это максимальная полезная работа, которую может совершить система при обратимом переходе из первоначального состояния в состояние равновесия с окружающей средой.

Обозначения:

Полная эксергия - Е (Дж);

Удельная эксергия - е (Дж/кг).

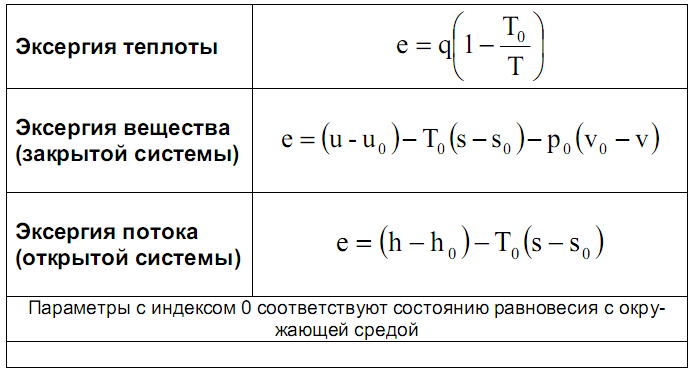

Для расчета эксергии используются основные формулы, представленные в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Формулы для расчета эксергии (Дж/кг):

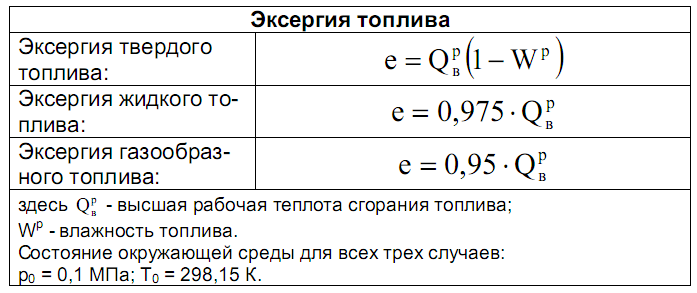

Для идеальных газов изменение основных функций состояния определяется по следующим формулам (таблица 7.2):

Таблица 7.2 - Изменение основных функций состояния идеальных газов

(7.4)

(7,5)

(7,6)

(7.7)

(7.8)

Для расчетов пользоваться значениями теплоёмкостей для различных газов из таблиц в приложении 4 к задачнику. При пользовании табличными справочными данными для нахождения промежуточных значений, отсутствующих в таблице, рекомендуется воспользоваться линейной интерполяцией (см приложение-4).

Для реальных газов (водяной пар, хладагенты и т.п.) расчет изменений функций состояния проводится с использованием соответствующих таблиц или диаграмм.

Задачи

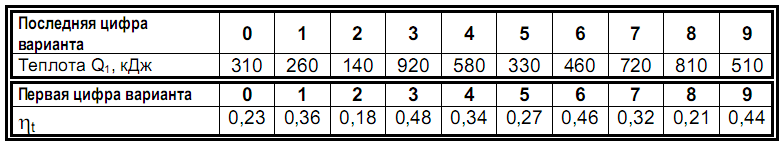

Общая задача-1. К газу в круговом процессе подведено Q1 кДж теплоты. Термический к.п.д. равен ηt. Определить работу, полученную за цикл.

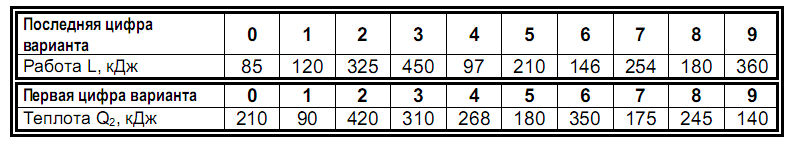

Общая задача-2. В результате осуществления кругового процесса получена работа, равная L кДж, а отдано охладителю Q2 кДж тепла. Определить термический к.п.д. цикла.

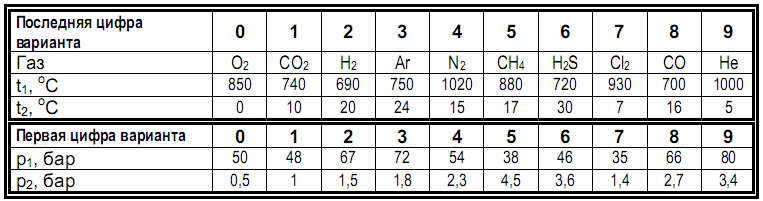

Общая задача-3. 1 кг газа совершает цикл Карно в пределах температур t1 °С и t2 оС, причем наивысшее давление составляет р1 бар, а наинизшее - р2 бар. Определить параметры состояния воздуха в характерных точках цикла, работу, термический к.п.д. цикла и количество подведенного и отведенного тепла.

Общая задача-4. Определите эксергию теплоты Q при температуре t1 0С. Температура среды tсреды оС. Определите потерю эксергии этой теплоты, если последняя будет передана тепловому источнику с температурой t2 оС.

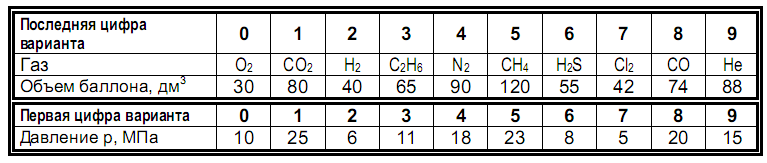

Общая задача-5. Определите эксергию газа в баллоне. Давление газа в баллоне р МПа, температура равна температуре среды. Параметры окружающей среды (воздуха): рос = 0,1 МПа, taa = 20оС. Объем баллона V дм3. Газ считать идеальным.

Общая задача-6. В трубе течет газ, его начальные параметры: р1 МПа и t1 оС. В результате гидравлических сопротивлений давление газа вдоль трубы падает и в конце становится равным р2 МПа. Определите потерю эксергии 1 кг газа в результате такого процесса. Считать, что процесс течения адиабатный. Газ считать идеальным. Параметры окружающей среды: ро.с. = 0,1 МПа и W = 10оС.

Общая задача-7. Рассчитать эксергетический баланс котельной установки, эксергетический к.п.д., и построить диаграмму Грассмана-Шаргута.

Устройство современного парового котла.

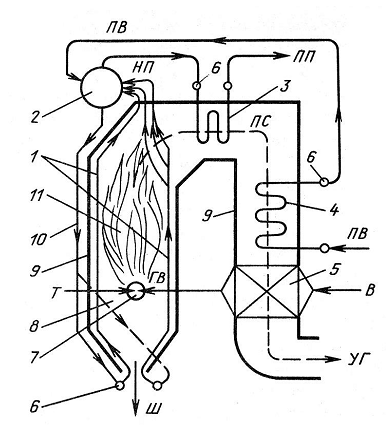

Одна из схем котла с естественной циркуляцией приведена на рисунке 10.3. Барабанный паровой котел состоит из топочной камеры и газоходов, барабана, поверхностей нагрева, находящихся под давлением рабочей среды (воды, пароводяной смеси, пара), воздухоподогревателя, соединительных трубопроводов и воздуховодов.

Топливо подается к горелкам 7 (рисунок 3.1). К горелкам подводится также воздух, предварительно нагретый уходящими из котла газами в воздухоподогревателе 5. Топливовоздушная смесь, подаваемая горелками в топочную камеру (топку) 8 парового котла, сгорает, образуя высокотемпературный (примерно 1500°С) факел, излучающий теплоту на экранные трубы 1, расположенные на внутренней поверхности стен топки. (Название связано с тем, что они, выполняя свою основную функцию в качестве испарительной поверхности, еще и экранируют стены топки от излучения топочного объема, препятствуя налипанию на них размягченного шлака и золы.)

Отдав часть теплоты экранам, топочные газы с температурой около 1000оС проходят в газоход и омывают пароперегреватель 3. Затем продукты сгорания движутся через водяной экономайзер 4, воздухоподогреватель 5 и с помощью дымососа через дымовую трубу покидают котельную установку с температурой около 110-150оС.

Вода, поступающая в паровой котел, называется питательной. Она подогревается в водяном экономайзере 4, забирая теплоту от продуктов сгорания (уходящих газов), экономя тем самым теплоту сожженного топлива. Испарение воды происходит в экранных трубах 1. Испарительные поверхности через верхний коллектор 6 подключены к барабану 2 и вместе с опускными трубами 10 и коллекторами 6 образуют циркуляционный контур. Движение среды через пучки труб обеспечивается за счет естественной циркуляции: пароводяная смесь в экранных трубах, которая, естественно, легче воды, поднимается вверх, вытесняемая водой, поступающей из барабана по опускным трубам. Чтобы предотвратить образование пароводяной смеси в опускных трубах и уменьшить их сопротивление, их диаметр увеличен по сравнению с подъемными - экранными трубами. Опускные трубы вынесены за изоляционную стенку (обмуровку) котла, чтобы уменьшить их нагрев. Использование вертикальной компоновки котла повышает надежность естественной циркуляции пароводяной смеси.

В барабане происходит разделение пара и воды, кроме того большой запас воды в нем повышает надежность работы котла. Сухой насыщенный пар из барабана поступает в пароперегреватель 3, перегретый пар направляется к потребителю.

Все поверхности нагрева котла, в том числе и воздухоподогреватель, как правило, трубчатые. Лишь некоторые мощные паровые котлы имеют воздухоподогреватели иной конструкции.

Рисунок 7.3 - Современный вертикально-водотрубный барабанный паровой котел с естественной циркуляцией: ПВ - подача питательной воды; НП -линия насыщенного пара; ПП - отвод перегретого пара; Т - подача топлива к горелке; В - подвод воздуха к воздухоподогревателю; ГВ - горячий воздух; ПС-УГ - тракт продуктов сгорания топлива и уходящих (из котла) газов; Ш -шлак; 1 - экранные трубы; 2 - барабан; 3 - пароперегреватель; 4 - водяной экономайзер; 5 - воздухоподогреватель; 6 - коллекторы; 7 - горелка; 8 -топка; 9 - контур (стена) топки и газоходов; 10 - опускная труба; 11 - излучающий теплоту топочный факел

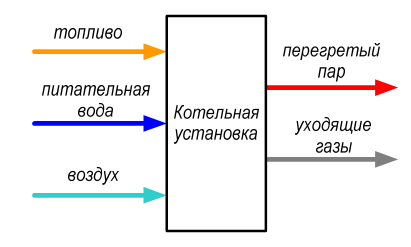

При проведении эксергетического анализа отвлекаются от конкретного устройства установки и рассматривают только входящие и выходящие материальные и энергетические потоки. Т.е., котельную установку, изображенную на рисунке 10.3, можно заменить схемой, показанной на рисунке 7.4.

Рисунок 10.4 - Схема материальных и энергетических потоков в КУ

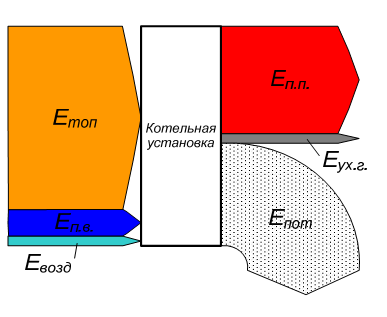

Рисунок 7.5 – Диаграмма Грасс-мана-Шаргута эксергетических потоков КУ

Далее рассчитывают полные значения эксергии всех входных и выходных потоков:

Входная эксергия:

Евх - Етоп + Еп.в. + Евозд , (7.9)

Где Етоп - эксергия топлива;

Епв - эксергия питательной воды;

Евозд. - эксергия воздуха.

Выходная эксергия:

Евых = Еп.п + Еух.г. (7 10)

Где Еп.п - эксергия перегретого пара;

Еух.г. - эксергия уходящих газов.

Определяется величина эксергетических потерь:

Епот= Евх - Евых . (7.11)

Эксергетический к.п.д. ηex показывает, какая доля подведенной эксергии полезно используется. В данном случае:

η=Еп.п./ Евх. (7.12)

На диаграмме Грассмана-Шаргута входные и выходные энергетические потоки изображаются в виде стрелок, ширина которых пропорциональна величине потока (рисунок 7.5).

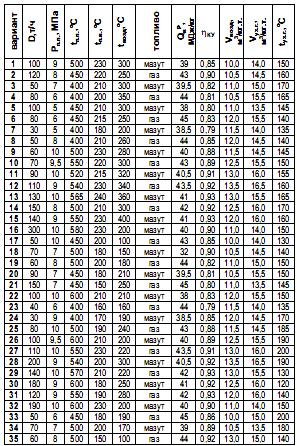

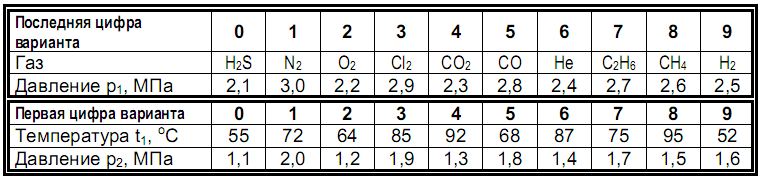

Исходные данные для расчета выбираются по номеру варианта из таблицы 7.3.

Для всех вариантов α = 1,1; параметры окружающей среды: температура 0оС, давление 1 бар.

Таблица 10.3 - Исходные данные для расчетов

Обозначения:

D (т/ч) - паропроизводительность котельной установки;

Рпп и tпп - давление и температура свежего (перегретого) пара;

tпв - температура питательной воды на входе в котельную установку;

tвозд - температура воздуха на входе в котельную установку;

qHр - низшая рабочая теплота сгорания топлива (теплота, выделяющаяся при сгорании 1 кг топлива;

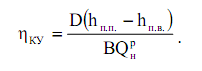

η ку

-

к.п.д. котельной установки - показывает,

какая доля теплоты, выделяющейся при

сгорании топлива, расходуется на

получение перегретого пара:

ку

-

к.п.д. котельной установки - показывает,

какая доля теплоты, выделяющейся при

сгорании топлива, расходуется на

получение перегретого пара:

Здесь hп.п. и hп.в. - энтальпии перегретого пара и питательной воды, соответственно;

В - расход топлива.

Vвозд- удельный расход воздуха - объем воздуха (при н.у.), теоретически необходимый для сжигания 1 кг топлива;

Vух.г. - удельный выход уходящих газов - объем уходящих газов (при н.у.), выделяющийся при сгорании 1 кг топлива;

tух.г - температура уходящих газов на выходе из дымовой трубы;

α - коэффициент избытка воздуха равен отношению действительно подаваемого количества воздуха для сжигания топлива к теоретически необходимому:

α=Vдеуств/Vтеор