- •1. Проект пойменной насыпи.

- •Определение требуемой плотности грунта насыпи и проектирование

- •1.2 Проектирование поперечного профиля насыпи, расчёт

- •1.3 Определение осадки основания насыпи требуемого уширения основной площадки.

- •1.4 Проектирование конструкции укрепления откосов.

- •2. Проект выемки.

- •2.1. Проектирование нагорной канавы и ее укрепления

- •2.2. Проектирование противопучинных мероприятий

2.2. Проектирование противопучинных мероприятий

в выемке

С целью перехвата или понижения уровня подземных вод и их отвода в заранее установленные места применяют дренажи. Для земляного полотна наибольшую опасность представляют свободная гравитационная вода и, особенно, напорная вода, которые в зимнее время создают условия для морозного пучения грунта. При значительном количестве связанной воды так же существенно ослабляется сопротивление грунта сдвигу. Наиболее эффективными для повышения стабильности выемки являются подкюветные дренажи.

Рассматривается двухсторонний подкюветный дренаж для выведения уровня грунтовых вод из зоны промерзания. Его проектирование состоит из следующих этапов:

- определение глубины заложения дренажа;

- определение притока воды в дренажах;

- гидравлический расчет дренажа;

- гидравлический расчет дренажных труб (расчет пропускной способности труб);

- определение технической эффективности дренажа и срока его осушения.

Определение эффективности дренажа.

Техническая эффективность дренажа определяется коэффициентом водоотдачи m0.

Коэффициент пористости определяется по формуле:

![]() ,

(2.2.1)

,

(2.2.1)

где

![]() - пористость грунта выемки,

- пористость грунта выемки,

![]() ;

;

![]() .

.

Удельный вес грунта определяется по формуле:

![]() ,

(2.2.2)

,

(2.2.2)

где

![]() – удельный вес частиц грунта,

– удельный вес частиц грунта,

![]() кН/м3;

кН/м3;

![]() кН/м3.

кН/м3.

Водоотдача определяется по формуле:

![]() ,

(2.2.3)

,

(2.2.3)

где

![]() -

величина капиллярно связанной воды,

-

величина капиллярно связанной воды,

![]() ;

;

![]() - максимальная

молекулярная влагоемкость,

- максимальная

молекулярная влагоемкость,

Таким образом:

![]() .

.

Коэффициент водоотдачи определяется по формуле

![]() ;

(2.2.4)

;

(2.2.4)

![]() .

.

0,36 > 0.2 – условие эффективности дренажа выполняется.

Из расчета следует, что устройство подкюветного дренажа при данных инженерно-геологичнских свойствах грунта эффективно.

Срок осушения t0

![]()

m0 – водоотдача

В – коэф. определ. по формуле

![]()

для полевой стороны

![]()

для междудренажной

стороны

![]()

Таблица для определения А

h0 / H |

0 |

0,05 |

0,10 |

0,20 |

0,30 |

0,40 |

А |

0,862 |

0,861 |

0,857 |

0,842 |

0,817 |

0,781 |

h0 / H |

0,50 |

0,60 |

0,70 |

0,80 |

0,90 |

- |

А |

0,734 |

0,674 |

0,597 |

0,497 |

0,357 |

- |

А – определяется в

зависимости от

![]()

А=0,855

![]()

для полевой стороны

![]()

![]()

для междудренажной

стороны

![]()

![]()

Определение глубины заложения дренажа.

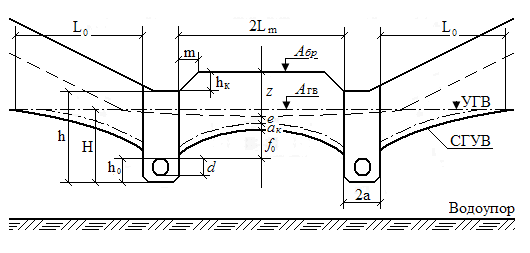

Рис. 2.2.1 Расчетная схема для определения глубины заложения дренажа h:

h – глубина заложения дренажа; Н – глубина от УГВ до дна дренажа; h0 – расстояние от дна дренажа до верха трубы; hк – глубина кювета, hк = 0,6м; 2а – ширина дренажной траншеи, зависит от искомой глубины заложения дренажа; z – глубина промерзания; е – интервал коле-баний зон промерзания и капиллярного поднятия, е =0,2м; ак – высота капиллярного поднятия; f0 – стрела кривой депрессии; L0 – длина проекции кривой депрессии; 2Lm – длина междудре-нажного пространства; m – заложение откоса кювета m=1.5м; d – диаметр дрена-жной трубы.

Глубины заложения дренажа

![]() .

(2.2.5)

.

(2.2.5)

Стрела кривой депрессии

![]() ,

(2.2.6)

,

(2.2.6)

где: I0 – средний уклон кривой депрессии.

Длина междудренажного пространства

![]() ,

(2.2.7)

,

(2.2.7)

где: В0 – ширина основной площадки выемки, зависит от категории дороги.

Определение длины междудренажного пространства по формуле 2.2.7

Так как данная выемка проектируется для дороги 3 категории, то ширина ее основной площадки составит: В0 = 7,3 м.

![]() м.

м.

Определение стрелы кривой депрессии по формуле 2.2.6

![]() м.

м.

Определение расстояния от дна дренажа до верха трубы

![]() ,

(2.2.8)

,

(2.2.8)

где: 0,15 – толщина дренирующего грунта под дренажной трубой, м.

![]() м.

м.

Определение глубины заложения дренажа по формуле 2.2.5

![]() м.

м.

Определение расстояния от УГВ до дна дренажа

![]() ,

(2.2.9)

,

(2.2.9)

где: АБР – отметка уровня бровки основной площадки земляного полотна;

АГВ – отметка уровня грунтовых вод.

![]() м.

м.

Определение притока воды в дренаж.

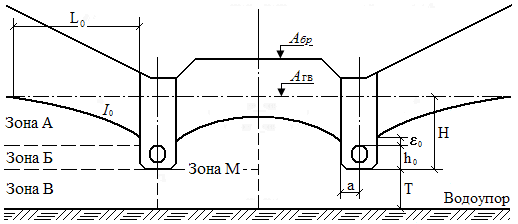

В расчетной схеме для определения притока воды в дренаж приняты следующие допущения (рис.2.2.2):

- запасы воды в области питания считаются неограниченными, т.е. приток воды на 1м дренажа постоянный;

- до устройства дренажа зеркало грунтовых вод и поверхность водоупора горизонтальные, а скорость фильтрации воды равна нулю;

- после устройства дренажа движение воды равномерное, т.е. применим закон Дарси.

Рис. 2.2.2 Расчетная схема для определения притока воды в дренаж:

Т-

расстояние от дна дренажа до водоупора;

![]() -

высота выклинивания кривой депрессии

над верхом трубы.

-

высота выклинивания кривой депрессии

над верхом трубы.

Приток воды в дренаже определяется по формуле:

![]() ,

(2.2.10)

,

(2.2.10)

где:

![]() - притоки воды соответственно из зон А,

Б, В;

- притоки воды соответственно из зон А,

Б, В;

![]() - притоки воды из

междудренажного пространства.

- притоки воды из

междудренажного пространства.

Высота высачивания кривой депрессии:

![]() ;

(2.2.11)

;

(2.2.11)

![]() м.

м.

Длина проекции кривой депрессии:

![]() (2.2.12)

(2.2.12)

![]() м.

м.

Приток воды из зон А и Б:

![]() ,

(2.2.13)

,

(2.2.13)

где: Кf - коэффициент фильтрации, м/с.

![]() м2/с.

м2/с.

Приток воды из зоны В:

![]() (2.2.14)

(2.2.14)

где:

![]() - приведенный приток со дна; определяется

по графикам (см. рис.6.20 стр.398 [1]), в

зависимости от

- приведенный приток со дна; определяется

по графикам (см. рис.6.20 стр.398 [1]), в

зависимости от

![]() и

и

![]() .

.

![]() ,

(2.2.15)

,

(2.2.15)

![]() ;

;

![]() ,

(2.2.16)

,

(2.2.16)

![]() .

.

Так как

![]() >

>![]() ,

то приведенный расход воды со дна будет

определяться по формуле

,

то приведенный расход воды со дна будет

определяться по формуле

![]() ,

(2.2.17)

,

(2.2.17)

где:

![]() -

приведенный приток со дна, при

=

и

определяемого

по формуле

-

приведенный приток со дна, при

=

и

определяемого

по формуле

![]() ,

(2.2.18)

,

(2.2.18)

![]() ,

,

![]() м2/с.

м2/с.

Тогда

![]() м2/с.

м2/с.

Следовательно

![]() м2/с.

м2/с.

Общий приток с полевой стороны

![]() м2/с.

м2/с.

Боковой приток из междудренажного пространства (зона М):

![]() ,

(2.2.19)

,

(2.2.19)

где:

![]() -

стрела

кривой депрессии в зоне М

-

стрела

кривой депрессии в зоне М

![]() ;

(2.2.20)

;

(2.2.20)

![]() м;

м;

Тогда

![]() м2/с.

м2/с.

Донный приток из междудренажного пространства (зона М):

![]() ;

(2.2.21)

;

(2.2.21)

Определение приведенного притока со дна в зависимости от и .

![]() ;

;

![]() .

.

=0,244 м2/с.

Тогда

![]() м2/с.

м2/с.

Суммарный приток из междудренажного пространства:

![]() ;

(2.2.22)

;

(2.2.22)

![]() м2/с.

м2/с.

Общий приток воды в дренаж определяется по формуле 2.2.10

![]() м2/с.

м2/с.

Расход воды определяется по формуле:

![]() ,

(2.2.23)

,

(2.2.23)

где

![]() - длина водосборной части дренажа,

=643

м.

- длина водосборной части дренажа,

=643

м.

![]() м3/с.

м3/с.

Гидравлический расчет дренажных труб.

Транзитный расход воды, проходящей к верхнему сечению данного участка:

![]() .

(2.2.24.)

.

(2.2.24.)

Для круглой трубы:

![]() м2.

м2.

Определим скорость движения воды.

Принимаем п =0,012; у =0,164.

![]() м;

м;

![]() м;

м;

![]() м;

м;

![]() м/с,

м/с,

где:

iv

– продольный уклон выемки, iv

=

4

![]() .

.

Следовательно,

![]() м3/с.

м3/с.

Необходимо соблюдение условия:

![]() ,

(2.2.25)

,

(2.2.25)

где:

![]() - допустимый расход воды,

- допустимый расход воды,

![]() м3/с.

м3/с.

![]() м3/с.

м3/с.

0,022 > 0,0009375 м3/с.

Таким образом, необходимые условия соблюдаются – использование тру-бы с гладкой бетонной поверхностью и диаметром 0,2 м рационально.

Гидравлический расчет дренажа.

Граница 1 (грунт – засыпка):

- у с л о в и е м е х а н и ч е с к о й с у ф ф о з и и.

Для предупреждения механической суффозии (выноса) мелких частиц из грунта выемки в дренирующий заполнитель входная скорость фильтрации должна быть меньше допустимой:

![]() ;

(2.2.26)

;

(2.2.26)

![]() ,

(2.2.27)

,

(2.2.27)

где Кf - коэффициент фильтрации, Кf =31.10-7 м/с.

![]() м/с.

м/с.

При двухстороннем подкюветном дренаже входные скорости равны:

- с полевой стороны:

![]() ;

(2.2.28)

;

(2.2.28)

![]() .

(2.2.29)

.

(2.2.29)

- со стороны междудренажного пространства:

![]() ;

(2.2.30)

;

(2.2.30)

![]() .

(2.2.31)

.

(2.2.31)

Определим входные скорости и сравним их с допустимыми:

- с полевой стороны:

![]() м/с;

м/с;

![]() м/с.

м/с.

- со стороны междудренажного пространства:

![]() м/с;

м/с;

![]() м/с.

м/с.

Условие выполяется

Из

расчета следует, что скорость поступления

воды в отверстия трубы на порядок меньше

допустимой скорости

![]() ,

т.е. механическая суффозия мелких частиц

из грунта выемки в дренирующий заполнитель

будет предотвращена.

,

т.е. механическая суффозия мелких частиц

из грунта выемки в дренирующий заполнитель

будет предотвращена.

ЛИТЕРАТУРА

1. Расчеты и проектирование железнодорожного пути: Учебное пособие для студентов вузов ж.-д. трансп./ В.В. Виноградов, А.М. Никонов, Т.Г. Яковлева и др.; Под ред. В.В. Виноградова и А.М. Никонова. – М.: Маршрут, 2003. – 486 с.

2. Расчеты земляного полотна железных дорог. Учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. М.: УМК МПС, 1998. – 520 с.

3. Железные дороги колеи 1520 мм, СТН Ц-01-95, МПС РФ, 1995.

4. Земляное полотно железных дорог. Фришман М.А., Хохлов И.Н., Титов В.П. Изд-во «Транспорт», 1972, стр. 1 – 288.

5. Горизонтальные траншейные дренажы на железных дорогах. Лагойский А.И. «Транспорт», 1974, 1 – 152.