Технология бурения скважин

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

51

•Измерение линейного набухания.

•Дисперсионный тест.

•Тест на допустимое давление.

•Тест на трехосное (объемное) сжатие.

•Определение твердости глин.

Цель проводимых исследований — определить степень совместимости породы с буровым раствором. Однако при проведении теста необходимо учитывать, что на его результаты могут существенно повлиять такие свойства раствора, как водоотдача, вязкость фильтрата и вязкость бурового раствора. Не следует сравнивать результаты испытаний двух систем растворов, показатели водоотдачи и вязкости которых существенно отличаются. В компании M-I SWACO делается акцент на два основных испытания, тест с использованием измерения линейного набухания и дисперсионный анализ в камере старения. Принцип действия прибора по измерению линейного набухания — погружение кусочков породы в раствор и замер скорости и величины неограниченного линейного расширения. Наиболее подходящим будет раствор, в котором порода имеет наименьшую величину расширения, и скорость набухания в которой быстро снижается, достигая практически нулевого значения. С помощью данного прибора можно провести испытание сразу нескольких растворов с различными рецептурами. Результаты испытаний выражаются в процентах набухания (изменение исходной длины образца и скорости набухания по окончании теста). Типичные показатели данного теста — 50– 150%. Прибор чаще всего используется для определения различных уровней ингибирования, которые приобретает раствор в присутствии солей или других ионных ингибиторов (таких как кальций и калий). Он не подходит для определения эффективности действия закупоривающих агентов, таких как асфальт, гильсонит и сульфированный асфальт, или инкапсулирующих полимеров, подобных ЧГПАА и ПАЦ. При проведении дисперсионного теста используют фрагменты породы (или бурового шлама) определенного диаметра. С помощью данного испытания определяется доля твердой фазы, которая сохраняется в конкретном растворе после погружения ее в раствор и последующего высушивания в камере старения при вращении в течение определенного периода времени. Фрагменты породы обычно подбирают так, чтобы они были крупнее ячеек одной сетки и мельче размеров ячеек другой сетки. Буровой раствор с фрагментами породы пропускают сквозь сетки, частицы, оставшиеся на сетке с более мелким размером ячеек, взвешивают и указывают как процент восстановленного шлама. Дисперсионный тест отлично подходит для определения эффективности инкапсулирующих полимеров. Это одно из наиболее надежных испытаний совместимости системы бурового раствора с определенным типом глинистой породы и эффективности самой системы.

2.2.4 Снижение взаимодействия водного бурового раствора с глинистой породой

1.Используйте лучшую систему раствора с высокой ингибирующей способностью, отобранную на основе минералогического анализа и лабораторных испытаний.

2.Поддерживайте самый низкий практикуемый уровень водоотдачи.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

52

3.Используйте инкапсулирующий полимер

4.Для повышения вязкости фильтрата используйте полимеры, это снизит водоотдачу.

5.Поддерживайте самый низкий допустимый уровень рН для конкретной системы раствора.

6.Для изоляции микропор в глинистой породе используйте нерастворимые в воде жидкие добавки, обладающие закупоривающим действием.

7. Используйте способные деформироваться коркообразующие материалы, такие как асфальт и гильсонит.

2.2.5 Растворение хемогенных пород

При бурении некоторых пластов использование водных растворов оказывает растворяющее действие на породу. К подобным породам относятся соленосные пласты, сульфаты кальция, гипс и ангидрит. Если допустить растворение породы, стабильность ствола может быть поставлена под угрозу. Возможно возникновение и других проблем — таких, как некачественная очистка ствола и плохой цементаж. Растворимость — это комплексное явление, которое зависит от температуры, давления, степени минерализации и уровня рН. Соль быстро растворяется в любом недонасыщенном растворе на водной основе. При бурении в подвижных соляных отложениях для обеспечения качественного цементирования и придания максимальной прочности важно ограничить процесс расширения ствола скважины. Гипс и ангидрит растворяются активнее с увеличением степени минерализации. Если при прохождении гипса и ангидрита невозможно обеспечить стабильность ствола и получить номинальный диаметр, необходимо использовать кальциевые растворы на основе гипса или извести. Физическое взаимодействие Физическое взаимодействие между раствором и породой тоже ведет к потере устойчивости ствола. Среди причин — эрозия, вызывающая расширение ствола, смачивание вдоль уже существующих трещин и проникновение флюида, вызывающее изменение давления. Ствол скважины сохраняет наибольшую устойчивость при достаточном гидростатическом давлении для поддержания репрессии, действующей непосредственно на забой скважины, при этом максимальное напряжение на ствол скважины должно быть меньше, чем прочность пород на разрыв. По этой причине необходимо поддерживать ствол номинального диаметра для минимизации потери фильтрата в проницаемые пласты. Для предотвращения проникновения растворов и передачи давления на пласт в радиальном направлении по отношению к стволу скважины, следует использовать закупоривающие и коркообразующие материалы.

2.2.6 Эрозия

Эрозию вызывает турбулентность раствора при бурении мягких пород, таких как мел, неконсолидированный песчаник и мягкие глины и сланцы. Турбулентный поток вызывает эрозию в наиболее мягких пластах. Однако последние данные свидетельствуют о том, что основной причиной эрозии, связанной с воздействием раствора, является высокое значения скорости истечения раствора из насадок долот. Высокую скорость сдвига на насадках поддерживают для максимального увеличения скорости проходки. Данный

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

53

параметр зачастую имеет большее значение, чем эрозия ствола. Степень эрозии зависит от прочности породы. Некоторые породы не подвержены эрозии. Наибольшая эрозия в глинах и сланцах возникает при скорости сдвига на насадках >100000 с-1. При бурении неконсолидированных песков может возникнуть необходимость в применении дополнительных технологий, ограничивающих эрозию. Наиболее успешным считается использование вязких растворов с высокими сдвигоразжижающими характеристиками и высоким содержанием бентонита (для формирования качественной фильтрационной корки).

2.2.7 Смачивание, проникновение флюида и перенос давления

Смачивание вдоль уже существующих в породе микротрещин, проникновение флюида и превышение гидростатического давления над пластовым давлением — все эти факторы могут поставить под угрозу стабильность ствола. Как уже указывалось выше, основной причиной неустойчивости ствола является смачивание вдоль микротрещин в породе. В то время как эти глины не размягчаются и не разрушаются под действием воды, при попадании фильтрата или бурового раствора они становятся более слабыми вдоль плоскости напластований, в результате чего происходят осыпи и обвалы. В этом случае можно применить ингибирование или повысить плотность раствора, однако данные шаги не будут столь эффективными по сравнению с изоляцией пласта при помощи наполнителей и коркообразующих агентов. Более эффективный контроль состояния породы возможен в том случае, если будет предотвращено попадание раствора в пласт. Для этого необходимо регулировать фильтрацию при высоких значениях давления и температуры, контролировать качество корки (с помощью полимеров), поддерживать необходимую концентрацию бентонита в растворе и в качестве добавок использовать нерастворимые в воде материалы и наполнители. При проникновении флюида в пласт перепад давления в стволе переносится вглубь пласта, что приводит к нарушению механической целостности ствола. Это справедливо как в отношении проницаемых пластов типа песчаников, так и в отношении непроницаемых сланцевых глин. Качественная фильтрационная корка способствует повышению устойчивости ствола. В случае применения водных растворов, желательно использовать нерастворимые добавки, которые будут ограничивать фильтрацию раствора через фильтрационную корку в песчаный пласт или микропоры смачиваемых водой глин. При низкой водоотдаче раствора, достигаемой за счет формирования хорошей фильтрационной корки и использовании полимеров наряду с наполнителями, снижается вероятность попадания раствора и, соответственно, изменения давления.

Наиболее эффективными добавками, применяемыми для данных целей, считаются асфальт, сульфированный асфальт и гильсонит. Наполнители и коркообразующие материалы включают такие продукты, как:

•Нефть и неводные синтетические жидкости.

•Растворимые полигликоли с определенной точкой помутнения (Glydril).

•Нерастворимые полигликоли и лубриканты (Lube-100 и Lube167).

•Асфальт (Asphasol Supreme). • Гильсонит.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

54

• Смеси на основе сульфированного асфальта (Asphasol).

Применение этих материалов, закупоривающих микропоры, обеспечивает дальнейшее снижение вероятности попадания воды в глинистые породы.

2.2.8 Анализ на буровой

При проведении буровых работ в крайне сложных условиях требуется системный подход, включающий анализ условий возникновения неустойчивости ствола скважины. Одним из таких подходов (согласно Зауса и Чиволани), который может быть предложен в качестве руководства для инженеров по буровым растворам, предусматривает следующие действия:

1.Проведение контроля и анализ основного механизма разрушения пород.

2.Определение факторов, обуславливающих действие данного механизма

3.Моделирование проблемы с учетом предполагаемых изменений.

2.2.8.1 Контроль и анализ основного механизма разрушения

Первым шагом является отслеживание данных и событий, происходящих на буровой. Этот процесс включает:

• Сбор, систематизацию и обработку данных о режиме бурения. Регистрируются такие данные, как скорость проходки, частота оборотов, нагрузка на долото, характеристики КНБК, данные о затяжках и посадках инструмента при СПО, пульсации давления на насосе, свабирование, скорости потока жидкости в кольцевом пространстве, плотность раствора, реологических свойствах раствора и.т.д.

Сбор всех этих данных, их систематизация и анализ должны проводиться на постоянной основе, а затем сравниваться с показателями, характеризующими устойчивость ствола. Подобный подход поможет оценить степень эффективности применяемых технологий, выделить основные тенденции, ведущие к изменению и ухудшению условий, и выработать алгоритм наиболее оптимальных решений.

• Определение свойств пласта.

В бурении широко практикуется использование данных, полученных с уже пробуренных скважин при проводке скважин на месторождениях со сходными геологическими условиями. Исследование причин неустойчивости ствола скважины предполагает анализ пород, проводимый в процессе бурения. Исследования глин на буровой не могут проводиться в полном объеме. Это обусловлено различными причинами, в том числе ограничениями по времени; поэтому все основные исследования проводятся в хорошо оборудованной лаборатории. В процессе лабораторных исследований определяют степень набухания глин, диспергирующую способность, катионнообменную емкость (МВТ), способность к гидратации, коллоидное содержание, время капиллярного всасывания, твердость глин и совместимость породы с раствором. Ряд методов используется, впрочем, и для проведения испытаний на буровой. Эти исследования включают как самые простые, такие как МВТ-тест, замер твердости, дисперсионные испытания растворов с различными

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

55

рецептурами и с различным набором добавок в камере старения, до сложнейших аналитических замеров свойств глинистых пород. Особенно важно определить механизм разрушения: набухание, размягчение или хрупкое разрушение/ разламывание. Результаты этих исследований, данные наблюдений за состоянием шлама, прошедшего через вибросита, а также данные каротажных диаграмм используются для оценки эффективности растворов, учитываются при регулировании механических параметров бурения, а также в процессе разработки конструкции скважины.

Для предотвращения проблем, связанных с бурением в осложненных глинах, на буровой могут быть предприняты следующие действия:

•Изменение плотности бурового раствора.

•Переход на буровой раствор на углеводородной или синтетической основе.

•Переход на водный раствор с более выраженной ингибирующей способностью.

•Снижение водоотдачи до максимально низких значений и повышение вязкости фильтрата.

•Использование реагентов, закупоривающих поры породы, эмульгированных нерастворимых материалов или коркообразующих агентов.

•Регулирование механических параметров бурения.

•Оценка и анализ признаков неустойчивости. Наличие таких явлений, как избыточный объем шлама на виброситах при заданной скорости проходки, образование шламовых пробок при наращивании, сложности, возникающие при спуско-подъемных операциях, затяжки, прихваты инструмента, и т.д. свидетельствуют об осложнениях в скважине. Величину или объем разрушаемой породы необходимо определить и выразить через параметры бурения. Регистрации подлежат и такие явления, как прихваты, шламообразование, проработка и повторное бурение, причем необходимо указывать их частотность и место обнаружения или проведения. Вся информация должна систематизироваться и коррелироваться с учетом показателей времени и глубины для определения наиболее сложных интервалов и интенсивности осложнений.

2.2.8.2 Определение механизма разрушения

Все отслеживаемые и регистрируемые параметры анализируются, и затем определяется наиболее вероятный механизм, вызывающий неустойчивость ствола. Установить причины неустойчивости можно по результатам следующих наблюдений:

•Анализ механизма обрушения породы

•Осложнения при СПО

•Изменение условий бурения

•Анализ системы раствора.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

56

• Изменение пластовых условий. Результаты наблюдений необходимо оценить с учетом различных факторов, влияющих на причины нестабильности ствола, и определить наиболее вероятный механизм разрушения.

2.2.8.3 Моделирование и анализ предполагаемых изменений

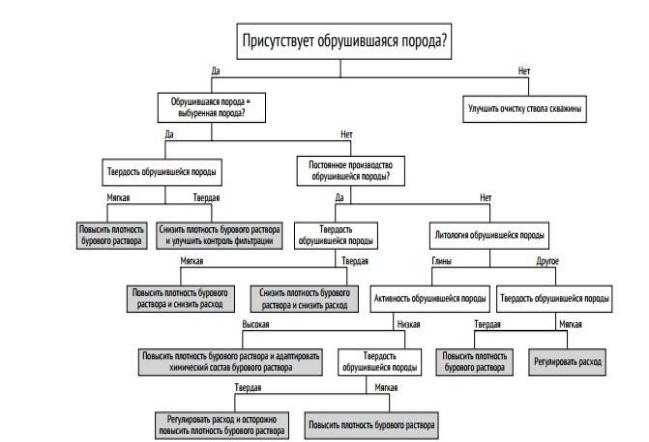

В процессе систематизации и анализа факторов, влияющих на неустойчивость ствола, можно найти необходимые решения и определить предполагаемые изменения. Наиболее удобный способ — составление алгоритма решений или графика последовательности операций, в котором обозначены проблемы, и с помощью которого можно подобрать наиболее подходящий вариант их решения. После принятия решения следует применить корректирующие меры, а результаты представить в виде алгоритма. Алгоритм или график последовательности операций, такой, как показан на рис.19, с помощью которого можно определить причины кавернообразования/обрушения, представляет собой логическую цепочку идентификации механизма разрушения ствола и принятия необходимых мер для предотвращения проблемы. При бурении сланцевых глин сохранение устойчивости ствола практически всегда находится под угрозой. Не всегда можно найти простые решения, однако, слагаемыми успеха, как правило, являются правильный режим бурения, выбор оптимальной системы бурового раствора и поддержание его параметров на необходимом уровне.

Рис.19 Последовательность проведения операций при избыточном кавернообразовании (Зауса)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

57

2.3 Механика горных пород (Джон Митчелл)

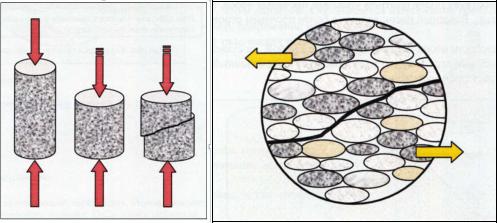

Для того чтобы определить прочность породы, нужно провести лабораторные испытания, подвергая образцы породы сжатию в гидравлическим прессе (рис20). Сжимающее усилие постепенно повышают до разрушения образца. Напряжение, действующее в породе в момент разрушения, называется пределом прочности породы при одноосном сжатии.

Рис. 20 Прочность породы

В процессе сжатия образца очень тщательно измеряют штангенциркулем или с помощью датчиков деформаций его длину и диаметр. Результаты измерений показывают, что при сжатии длина образца уменьшается, а диаметр увеличивается. Это объясняется там, что образец стремится сохранить свой первоначальный объем. Изменение длины под нагрузкой называется продольной деформацией, а изменение диаметра под нагрузкой называется поперечной деформацией.

Отношение поперечной деформации к продольной выражается через коэффициент Пуассона, который будет рассмотрен позже.

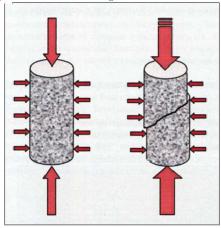

Если поместить образец в цилиндр, чтобы ограничить увеличение его диаметра, то добиться уменьшения его длины будет труднее (рис.20). Кроме того, для разрушения образца потребуется большее сжимающее усилие. Это объясняется тем, что порода становится прочнее при воздействии на нее ограничивающей силы. Нагрузка, требуемая для разрушения породы при действии ограничивающей силы, соответствует кажущейся прочности породы. Увеличение ограничивающей силы приводит к увеличению кажущейся прочности породы. Иногда, говоря об ограничивающей силе, используют термин "боковое давление" (рис.21).

С увеличением бокового давления порода становится также менее упругой и более пластичной. При очень большом боковом давлении деформация становится более вероятной, чем разрушение.

При увеличении бокового давления порода становится прочнее и пластичнее.

Для того чтобы образец разрушился или изменил форму, отдельные зерна породы должны переместиться относительно друг друга. Одна часть образца движется в одном направлении, а другая - в противоположном. Трение и присутствие цемента в

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

58

пространстве между отдельными зернами препятствуют этому движению, придавая прочность породе.

Прочность породы определяется величиной трения и степенью цементации межзернового пространства.На трение влияет нагрузка от веса вышележащих пород, а также форма и ориентация зерен.Возраст породы влияет как на степень цементации, так и на форму и ориентацию зерен.

Возраст породы влияет как на степень цементации, так и на форму и ориентацию зерен. Прочность горных пород обусловлена, главным образом, трением между зернами. На трение влияют несколько факторов, в том числе:

•Размер и форма зерен

•Ориентация зерен

•Сжимающие нагрузки, действующие на зерна

•Количество смазывающей жидкости в поровом пространстве

Рис. 21 Кажущаяся прочность породы

Цемент образуется из минералов, осаждающихся из воды, протекающей через пласт. Можно заметить похожий на породу материал, образующийся на дне электрического чайника. Он сходен с осадками, которые выпадают из раствора в пласте. Эти осадки цементируют зерна, в результате чего увеличивается прочность породы.

Роль трения и цемента можно проиллюстрировать на примере песка на пляже (рис.22). Когда песок сухой, то при высыпании он образует конус, похожий на вулкан или пирамиду. Песок не растекается тонким слоем, поскольку этому препятствует трение между отдельными зернами. Трение между зернами обеспечивает прочность песка, достаточную для образования конуса и сохранения параметра, называемого углом естественного откоса.

Если песок влажный, он достаточно прочен, чтобы из него можно было строить замки. Вертикальные стенки из влажного песка будут стоять, не разрушаясь. Вода, обладающая когезивными и адгезивными свойствами, действует как цемент, удерживающий зерна вместе. Кроме того, вода способствует более плотной упаковке песчаных зерен, в результате чего возрастает трение между зернами. Влажный песок является более прочным строительным материалом, чем сухой.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

59

Однако если песок полностью насыщен водой, он становится непрочным и растекается тонким слоем. Это объясняется тем, что вода действует как смазочный материал. Без заметного трения песок не обладает прочностью.

Рис. 22 Аналогии прочности горных пород

Относительную прочность песочного конуса можно определить по углу откоса. Трение между зернами обеспечивает прочность песка, достаточную для образования конуса. Зерна влажного песка расположены ближе друг к другу, благодаря чему возрастает внутреннее трение и песок приобретает прочность, достаточную для строительства неразрушающихся вертикальных стенок. Чрезмерно количество воды в насыщенном песке приводит к разъединению зерен, причем вода смазывает их. Поскольку трение между зернами очень мало, песок растекается тонким слоем.

Вернемся к нашему образцу в лаборатории. Когда к нему приложено боковое давление, внутреннее трение между зернами возрастает. Поэтому прочность породы увеличивается при действии бокового давления.

2.3.1 Основные определения механики горных пород 2.3.1.1 Напряжение

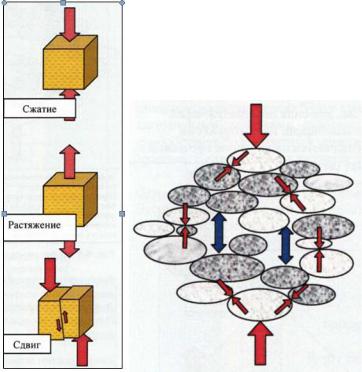

Сила передается через твердую породу как напряжение точно так же, как сила передается через жидкость как давление. Напряжением называют отношение силы к площади, на которую она действует. Оно измеряется в тех же единицах, что и давление. Обозначается напряжение греческой буквой σ (сигма) В отличие от давления, напряжение может быть положительным или отрицательным. Твердое тело может испытывать напряжения следующих типов:

•Сжимающее напряжение

•Растягивающее напряжение

•Касательное напряжение

Материал испытывает сжимающее напряжение, когда он сжат. Материал испытывает растягивающее напряжение, когда он растянут, как канат с подвешенным на нем грузом. Материал испытывает касательное напряжение, когда происходит сдвиг слоев относительно друг друга (рис.23).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

60

Рис.23 Напряженные состояния

Твердое тело может испытывать одновременно напряжения всех трех типов.

Когда разрывают бумагу, она испытывает касательное напряжение. Важно отметить, что в большинстве случает обрушение породы в скважину происходит из-за чрезмерного касательного напряжения. Касательное напряжение возрастает с увеличением разности напряжений, действующих на взаимно перпендикулярных площадках. Разность напряжений, действующих на взаимно перпендикулярных площадках, вызывает деформацию тела. Для того чтобы тело начало деформироваться, должно произойти смещение элементов тела в поперечном направлении. Такое смещение вызывает касательное напряжение, обозначаемое греческой буквой τ (тау).

2.3.1.2 Эффективное напряжение

Не все напряжения в породе воспринимаются минеральным скелетом породы. Часть напряжений воспринимается жидкостью, запертой в порах породы (рис.23). Как было сказано раньше, при первоначальном отложении осадков каждая частица полностью окружена водой. По мере уплотнения осадков вода выжимается. Однако толща глин может стать такой мощной, или проницаемость уменьшается так сильно, что при дальнейшем уплотнении вода уже не может вытекать из пор. В таких условиях жидкость, запертая в порах, начинает воспринимать часть нагрузки. Примерно так же воздух в шинах воспринимает вес автомобиля. Полное напряжение, воспринимаемое породой, распределяется между скелетом породы и поровой жидкостью.

Часть полного напряжения, воспринимая скелетом породы, называется эффективным напряжением. Другие названия эффективного напряжения - межзерновое напряжение и скелетное напряжение.