БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН-1

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

После окончания опыта стержень очищается от продуктов разрушения, промывается, сушится на воздухе в течение 10-15 мин и взвешивается.

Обработка результатов

Показатель абразивности горной породы а определяется по формуле

|

n |

|

|

|

а |

q |

, |

(11) |

|

i |

||||

|

|

|

||

|

2n |

|

|

где q - уменьшение веса эталонного стержня, мг; n - число парных опытов.

По величине а определяется характеристика и класс породы по абразивности (таблица 4).

Необходимое число опытов определяется следующим образом. В зависимости от желаемой точности определения показателя абразивности задаются допустимые отношения Кдоп. В зависимости от структуры горной породы выбирается коэффициент вариации Кв показателя «а» (таблица 5).

По величине отношения Кдоп к коэффициенту Кв определяется число единичных опытов (таблица 6).

Пример. Определить необходимое число опытов при испытании мелкозернистой горной породы на абразивность с точностью Кдоп = 15 %.

По таблице 1 приложения находим значение Кв = 19.

Отношение Кдоп / Кв =15/19 = 0,789.

Ближайшее четное число единичных опытов (таблица 6) равно 6, следовательно, число парных опытов равняется 3.

Таблица 4 - Классификация горных пород по абразивности по Л.И. Барону

Класс |

Наименование класса |

Показатель |

Характеристика |

|

абразивности |

|

абразивности, |

породы |

|

|

|

мг |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

I |

Весьма |

До 5 |

Известняки, |

|

|

малоабразивные |

|

каменная |

соль, |

|

|

|

мрамор |

|

14

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

II |

Малоабразивные |

5-10 |

Аргиллиты, |

|

|

|

|

глинистые сланцы |

|

|

|

|

|

|

III |

Ниже средней |

10-18 |

Тонкозернистый |

|

|

абразивности |

|

песчаник, |

|

|

|

|

окремнелый |

|

|

|

|

известняк |

|

Продолжение таблицы 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

IV |

Среднеабразивные |

18-30 |

Кварцевый |

и |

|

|

|

аркозовый |

|

|

|

|

тонкозернистый |

|

|

|

|

песчаник, |

диабаз, |

|

|

|

окварцованный |

|

|

|

|

известняк |

|

V |

Выше средней |

30-45 |

Кварцевый |

и |

|

абразивности |

|

аркозовый |

средне- |

|

|

|

и крупнозернистый |

|

|

|

|

песчаник, |

диорит, |

|

|

|

гнейс, габбро |

|

VI |

Повышенной |

45-65 |

Гранит, кварцевый |

|

|

абразивности |

|

и окварцованный |

|

|

|

|

сланец, гнейс |

|

|

|

|

|

|

VII |

Высокоабразивные |

65-90 |

Порфирит, |

диомит, |

|

|

|

гранит, сленит |

|

VIII |

В высшей степени |

>90 |

Корундо- |

|

|

абразивности |

|

содержащая |

|

|

|

|

порода |

|

Таблица 5 – Коэффициенты вариации показателей абразивности для горных пород различной структуры

Структура горной |

Размер зерна, мм |

Коэффициент вариации |

породы |

|

(округлено), % |

Крупнозернистая |

5 |

30 |

Среднезернистая |

2-5 |

22 |

Мелкозернистая |

2 |

19 |

Тонкозернистая с |

0,2 |

34 |

наличием включений

15

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица 6 – Определение числа единичных опытов

Величина |

Необходимое |

Величина |

Необходимое |

отношения |

число единичных |

отношения |

число единичных |

допустимого |

опытов |

допустимого |

опытов |

отклонения к |

|

отклонения к |

|

коэффициенту |

|

коэффициенту |

|

вариации |

|

вариации |

|

2,000 |

1 |

0,591 |

11 |

1,386 |

2 |

0,566 |

12 |

1,132 |

3 |

0,544 |

13 |

0,980 |

4 |

0,524 |

14 |

0,876 |

5 |

0,506 |

15 |

0,800 |

6 |

0,490 |

16 |

0,741 |

7 |

0,475 |

17 |

0,693 |

8 |

0,462 |

18 |

0,653 |

9 |

0,450 |

19 |

0,620 |

10 |

0,438 |

20 |

Лабораторная работа № 4

Тема: Определение механических свойств горных пород методом вдавливания штампа.

Цель работы: Изучить метод статического вдавливания штампа по Л.А. Шрейнеру, позволяющий определять твердость, упругие и пластические характеристики горных пород. В образец горной породы с двумя плоско-параллельными плоскостями вдавливается штамп в форме цилиндра или усеченного конуса с плоским основанием. При этом регистрируется нагрузка на штамп Р и глубина его внедрения .

Твердость занимает особое место среди механических свойств пород, поскольку для определения ее используется прием проникновения внутрь породы (индектора), который в определенной степени моделирует разрушение породы острым инструментом.

В настоящее время твердость пород по Шрейнеру Л.А. определяется нагрузкой на единицу площади штампа, при которой заканчиваются

16

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

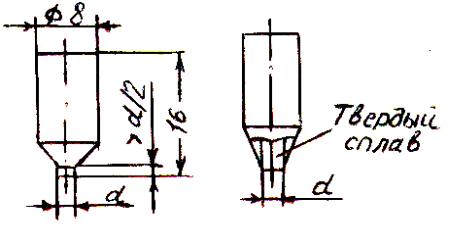

упругие и пластические деформации, завершающиеся полным хрупким разрушениям участка пород под площадью штампа, т.е. в качестве меры твердости принята величина контактного давления, при котором напряжения в породе под штампом достигают предела прочности. Преимущество штампа с постоянной на время опыта площадью контакта перед вдавливаемым конусом предопределило широкое его применение. Используемые в опытах штампы представлены на рисунке 5.

а |

б |

а – закаленная сталь; б – твердый сплав

Рисунок 5 – Штампы

По рекомендациям Шрейнера Л.А. [1] для плотных и однороднопористых пород применяются штампы площадью до 2 мм2. При испытании пород с размером зерен более 0,25 мм рекомендуется использовать штампы площадью 3 мм2, а в опытах с малопрочными и сильнопористыми породами рекомендуются штампы с контактной площадью 5 мм2 и более.

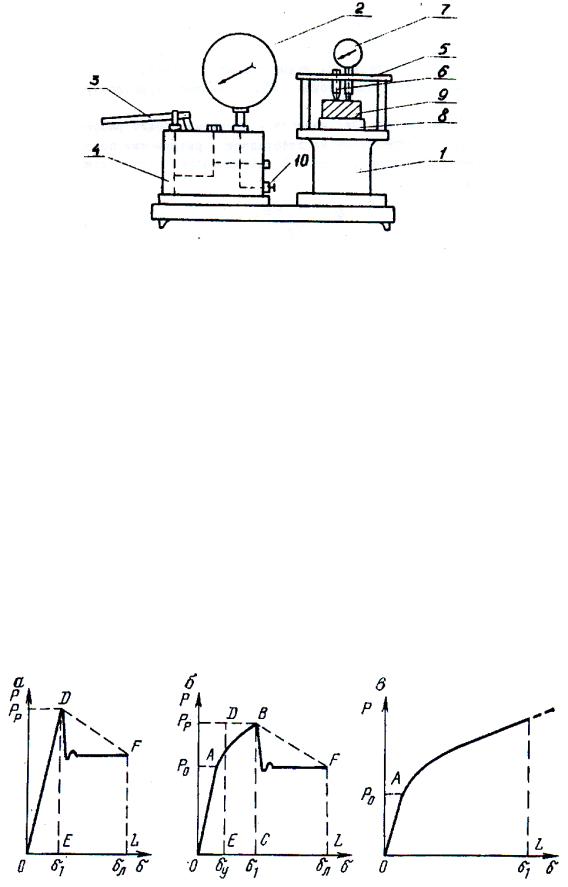

Определение твердости методом статического вдавливания штампа производится на специальных установках УМГП - 3 и УМГП - 4, на которых результаты опыта автоматически записываются на ленте, также на приборах, изготовленных на базе гидропресса рисунок 6.

17

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1 - цилиндр гидравлического пресса; 2 – манометр; 3 - рычаг ручного насоса; 4 - корпус насоса; 5 – траверса; 6 – штамп; 7 - индикатор глубины

внедрения; 8 - столик поршня; 9 - образец горной породы; 10 - кран гидронасоса

Рисунок 6 – Гидропресс

Штамп вдавливается под нагрузкой в образец породы, при этом фиксируются попарно нагрузка – глубина внедрения штампа в породу. Вдавливание продолжается до момента хрупкого разрушения породы и выкола лунки. После этого производится построение графиков зависимости нагрузки на штамп от глубины внедрения.

Шрейнер Л.А. определил, что все горные породы по характеру их “поведения” при деформации подразделяются на 3 группы: 1 - хрупкие, 2 – хрупко-пластичные, 3 – высоко-пластичные, сильнопористые, не дающие общего хрупкого разрушения. Каждая группа пород имеет характерный график деформации, по которым определяют твердость и некоторые другие механические свойства пород. На рисунке 7 а, б, в приведены графики деформации всех трех групп.

а – для хрупких горных пород; б - для хрупко - пластичных горных пород; в - для высоко-пластичных горных пород

18

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рисунок 7 - Графики деформаций горных пород

На рисунке 7 а - график деформации хрупких пород. Зависимость ε = f (Р) линейная. До момента разрушения (точка А) деформация только упругая. По максимальной нагрузке Рр, соответствующей моменту выкола лунки определяется твердость Рш

Р |

|

|

Р |

р |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

ш |

|

F |

|

|

|

|

||

где F- площадь основания штампа.

(12)

График деформации хрупко-пластичных пород (рисунок 7 б) состоит из двух частей – упругой и пластичной. В области упругой деформации (участок ОА) деформация протекает быстрее. В точке А происходит переход упругих деформаций в пластические. На участке АВ происходит пластическая деформация породы. При ступенчатом нагружении штампа наступает интенсивная деформация, причем рост деформации каждый раз продолжается некоторое время и после прекращения повышения нагрузки. Это так называемое пластическое течение. На графике этот участок характеризуется уменьшением угла наклона кривой деформации. В точке В происходит выкол лунки.

Твердость определяется аналогично первому графику.

Р |

|

|

Р р |

. |

(13) |

ш |

|

||||

|

|

F |

|

||

|

|

|

|

||

В точке В наблюдается переход упругих деформаций в пластические. Это дает возможность по нагрузке Р0, соответствующей переходу деформаций, определить предел текучести породы Рт

Р |

т |

|

|

Р |

0 |

|

||

|

F |

|

.

(14)

За меру пластичности принимается отношение общей работы, затраченной до момента разрушения Ар (пропорциональной площади ОАВС) к работе упругого деформирования Ауп (пропорциональной площади ОДЕ) – это отношение называют коэффициентом пластичности Кп.

19

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

К |

|

|

А |

|

п |

А |

|||

|

|

|||

|

|

|

р

у п

пл ОВАС пл ОДЕ

.

(15)

Шрейнер Л.А. предложил считать работу упругого деформирования пропорциональной площади треугольника ОДЕ, то есть то, что упругие константы породы сохраняют свою величину и в области пластической деформации. Высокопластичные, сильнопористые не дают общего хрупкого разрушения под штампом. За меру твердости и за начало разрушения условно принимается предел текучести Рт, соответствующий нагрузке Р0 рисунок 7 в.

Р |

т |

|

|

Р |

0 |

|

||

|

|

|

|

F |

|

.

(16)

Коэффициент пластичности условно принят равным бесконечности

Кп = ∞.

На основе анализа материалов применение метода статического вдавливания штампа Шрейнером предложена классификация горных пород по твердости и пределу текучести (таблица 7).

Таблица 7 – Классификация горных пород по твердости и пределу текучести

Группа пород |

Категория |

Рш, МПа |

Рт, МПа |

Мягкие |

1 |

<100 |

<40 |

|

2 |

100-250 |

40-110 |

|

3 |

250-500 |

110-250 |

Средней твердости |

4 |

500-1000 |

250-550 |

|

5 |

1000-1500 |

550-850 |

Твердые |

6 |

1500-2000 |

850-1200 |

|

7 |

2000-3000 |

1200-1900 |

Крепкие |

8 |

3000-4000 |

1900-2500 |

|

9 |

4000-5000 |

2500-3500 |

Очень крепкие |

10 |

5000-6000 |

3500-4200 |

|

11 |

6000-7000 |

4200-5100 |

|

12 |

>7000 |

>5100 |

Классификация горных пород по пластичности представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Классификация горных пород по пластичности

20

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Категория |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Кпл |

1 |

1-2 |

2-3 |

3-4 |

4-6 |

6-∞ |

Первая категория включает хрупкие горные породы, вторая, третья, четвертая, пятая хрупко-пластичные, а в шестой – высоко-пластичные и сильнопористые.

Лабораторная работа № 5

Тема: Определение микротвердости минералов и горных пород. Цель работы: Научиться измерять твердость небольших образцов

хрупких горных пород, для исследования которых невозможно использовать метод статического вдавливания штампа.

Твердость определяется путем измерения площади отпечатка, полученного при вдавливании алмазной пирамиды в образец при небольших нагрузках.

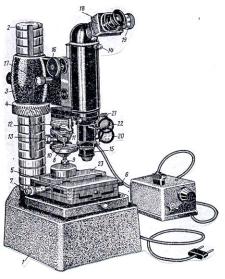

Измерения производятся с помощью прибора ПМТ-3 (рисунок 8). Алмазная пирамида имеет квадратное основание и угол при вершине между гранями 1360 (пирамида Виккерса). Нагрузки от 2 до 200 г.

Описание прибора

1 – станина; 2 – стойка; 3 – кронштейн; 4 – гайка; 5 – предметный столик; 6 – рукоятка; 7 – координатный винт; 8 – нагружающий механизм; 9 – пирамида; 10 – груз; 11 – ручка арретира; 12 – регулировочная гайка; 13 – закрепляющий винт; 14 – тубус; 15 – объектив; 16 – макроподача; 17 –

21

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

микроподача; 18 – окуляр-микрометр; 19 – отсчетный барабанчик; 20 – осветительное устройство; 21 центровочный винт; 22 – диафрагма;

23 – подставка

Рисунок 8 – Микротвердометр ПМТ-3

Алмазная пирамида закреплена на тубусе микроскопа. Кронштейн тубуса перемещается на стойке гайкой. Кроме того, тубус микроскопа может быть перемещен по направляющим кронштейна с помощью винтов грубой и тонкой подачи.

Прибор оснащен двумя сменными объективами. Объектив с фокусным расстоянием 6,2 мм обеспечивает увеличение до 487 раз, а объектив с фокусным расстоянием 23,2 мм до 130 раз. Предметный столик поворачивается вокруг центральной оси на 1800. Рабочая поверхность столика перемещается с двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Окулярный винтовой микрометр МОВ 1-15 имеет неподвижную шкалу и подвижную сетку в виде перекрестия нитей и двух штрихов, перемещаемые точным винтом окуляра с измерительным барабаном, разделенным на сто делений. Прибор оснащен специальным осветителем, закрепленном на тубусе микроскопа. Осветитель имеет светофильтры для снижения интенсивности освещения и увеличения контрастности наблюдаемого отпечатка.

Подготовка прибора и проведения опыта

Прибор включается в электросеть. Образец породы устанавливается на предметном столике под микроскопом и закрепляется. Тумблером трансформатора включается лампа осветителя 20 и с помощью винтов макро- и микропередачи фокусируют микроскоп на поверхность образца породы. Поворотом предметного столика 5 образец перемещают под механизм нагружения. Фиксируется это положение установочным винтом. На утолченную часть штока механизма нагружения пирамиды устанавливается груз. Рекомендуются следующие величины нагрузок металл – 200 г, минерал и горная порода – 20 г. Медленным поворотом рукоятки механизма против часовой стрелки опускают алмазную пирамиду на поверхность образца. Продолжительность выдержки под нагрузкой 5-30 секунд.

После нанесения отпечатка плавным поворотом рукоятки по часовой стрелке убирают пирамиду в исходное положение. Столик поворачивают таким образом, чтобы образец оказался под микроскопом, и производят замеры длины диагонали отпечатка.

Измерение длины отпечатка диагонали

22

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Микровинтами столика подводят отпечаток к перекрытию так, чтобы оно при передвижении вдоль неподвижной шкалы перемещалось по диагонали отпечатка. Вращением измерительного барабана 19 перекрестие подводится к одному из углов отпечатка и берется отсчет по неподвижной шкале и барабану 19. После этого крест нитей с помощью барабана микрометра передвигается вдоль диагонали отпечатка до совмещения с его противоположными сторонами и снова берется отсчет.

Величина диагонали отпечатка определяется разницей отсчетов, умноженной на цену деления измерительного барабана. Отсчет берется с точностью до 2-х знаков. Полный оборот барабана соответствует одному делению неподвижной шкалы. Цена деления измерительного барабана при использовании объектива с фокусным расстоянием 6,2 мм равно 0,3 микрона.

Пример. Риски подвижной сетки расположены между делениями 2 и 3 неподвижной шкалы. На измерительном барабане отсчет равен 82 деления. Значит первый отсчет равняется 282 делениям. После перемещения перекрытия нити риски расположены между 4 и 5 делениями неподвижной шкалы, а на барабане фиксирует 92 деления. Второй отсчет равен 492 делениям, величина диагонали отпечатка (492-282)∙0,3 = 63 микрон.

Обработка результатов.

Для ускорения вычислений рекомендуется твердость Н, кг/мм2 определять по формуле

Н

|

1854 Р |

||

d |

2 |

||

|

|||

|

|

||

,

(17)

где Р – нагрузка, г

d - диагональ отпечатка, мк.

При испытании необходимо на каждом образце получить не менее 3-х отпечатков, а искомое значение твердости образца определяется

как среднее арифметическое трех значений. Данные опытов записываются в таблицу 9.

Таблица 9 - Данные опыта

№№ |

Название |

Нагрузка, |

|

Измерение |

Величи |

Твердо |

|

опытов |

образца |

г |

диагонали отпечатка |

на |

сть, |

||

|

|

|

отсчет |

отсчет |

разница |

диагон |

кг/мм2 |

|

|

|

1 |

2 |

отсчетов |

али, мк |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23