- •Контрольные вопросы

- •В чем заключается особенность электропроводности полупроводников? Пояснить с помощью энергетических диаграмм металла, полупроводника, диэлектрика.

- •В чем отличие полупроводников с электронной и дырочной электропроводностью? Какие токи протекают в полупроводниках?

- •Какова структура p-n перехода? Пояснить электрические процессы, происходящие в отсутствии внешнего напряжения.

- •4.Какие процессы происходят при прямом и обратном включении p-n перехода? Показать с помощью диаграмм.

- •7. Какие существуют емкости p-n-перехода? Показать зависимость барьерной емкости p-n-перехода от обратного напряжения, эквивалентные схемы p-n-перехода при различных включениях.

- •8. Каково назначение полупроводниковых диодов? Приведите статическую вольтамперную характеристику выпрямительного диода. Назовите виды диодов.

- •9. Какой диод называют варикапом? Привести характеристику варикапа, перечислить его виды и назначение.

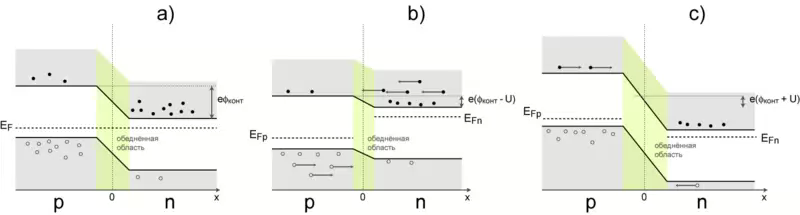

4.Какие процессы происходят при прямом и обратном включении p-n перехода? Показать с помощью диаграмм.

Если приложенное напряжение снижает потенциальный барьер, то оно называется прямым, а если повышает его — обратным.

Обратный ток в p-n-переходе вызывается неосновными носителями одной из областей, которые, дрейфуя в электрическом поле области объемного заряда, попадают в область, где они уже являются основными носителями. При прямом смещении p-n-перехода появляется (диффузионный) ток, вызванный диффузией основных носителей, преодолевающих потенциальный барьер. Пройдя p-n-переход, эти носители попадают в область полупроводника, для которой они являются неосновными носителями. Такое явление носит название инжекции носителей.

Таким образом, при протекании прямого тока через переход из электронной области в дырочную будет происходить инжекция электронов, а из дырочной области будет происходить инжекция дырок.

Энергетическая диаграмма p-n-перехода. a) Состояние равновесия b) При приложенном прямом напряжении c) При приложенном обратном напряжении

5.Привести идеализированное математическое описание характеристики перехода. В чем отличие теоретической и реальной вольтамперных характеристик p-n перехода?

6. Что такое пробой p-n перехода? Каковы виды пробоя? Как используют явление пробоя в полупроводниковых приборах?

При превышении определенного уровня U обратный ток реального р-n перехода быстро увеличивается, т. е. наступает пробой. Под пробоем р-n перехода понимается явление резкого увеличения обратного тока при достижении обратным напряжением определенного критического значения. Все разновидности пробоя р-n перехода можно разделить на две основные группы пробоев: электрические и тепловые. Электрические пробои связаны с увеличением напряженности электрического поля в запорном слое р-п перехода, а тепловые - с увеличением рассеиваемой мощности и соответственно температуры.

Рассмотрим, прежде всего, основные разновидности электрического пробоя: полевой (зенеровский), лавинный и поверхностный. Основное внешнее отличие разновидностей электрического пробоя проявляется в величинах пробивного напряжения.

В узких р-n переходах при относительно небольших обратных напряжениях (U ≤ 7В) обычно возникает полевой пробой. В основе полевого пробоя могут лежать несколько эффектов. Так, под действием большой напряженности электрического поля становится возможной генерация носителей заряда энергиями меньше ε3. При малых пробивных напряжениях основным эффектом, определяющим развитие полевого пробоя, становится туннельный. Электрический пробой, возникающий под действием этого эффекта, часто называют туннельным.

В относительно широких р-n переходах при обратных напряжениях больше 15 В возникает лавинный пробой, механизм которого заключается в лавинном размножении носителей заряда в сильном электрическом поле под действием ударной ионизации. Электрон и дырка в запорном слое р-n перехода, ускоренные электрическим полем на длине своего свободного пробега, могут при столкновении с решеткой кристалла разорвать валентную связь. В результате рождается новая пара «электрон-дырка» и процесс повторяется под действием этих новых носителей. Таким образом, сопротивление р-n перехода начинает падать, а ток резко возрастать.

Для того чтобы носители заряда успели приобрести высокую скорость, необходимую при ударной ионизации, путь и время их разгона должны быть относительно велики. Поэтому лавинный пробой и наблюдается только в широких р-n переходах, т. е. переходах, использующих слаболегированные полупроводники.

В области р-п перехода, выступающей на поверхность, обычно имеет место значительное изменение напряженности электрического поля. Поверхностный заряд может привести как к уменьшению, так и к увеличению тока. В результате этого на поверхности р-n перехода происходит электрический пробой при напряжении, меньшем, чем в объеме. Это явление носит название поверхностного пробоя. Большую роль в возникновении поверхностного пробоя играют диэлектрические свойства поверхностных покрытий.

В некоторых случаях раньше, чем возникнет электрический пробой, может произойти тепловой. В принципе существует несколько разновидностей и теплового пробоя - обычно различные локальные пробои. Этот пробой возникает в тех случаях, когда не обеспечивается необходимый отвод тепла от р-n перехода.

Чаще всего тепловой пробой возникает в мощных германиевых р-n переходах, поскольку в них протекает большой обратный ток. Поскольку ток велик, то даже при небольших обратных напряжениях (меньших напряжения электрического пробоя) выделяется большая мощность Р = UI0. Эта мощность нагревает р-n переход, что вызывает возрастание тока, который, в свою очередь, увеличивает Р. Такая взаимосвязь приводит к резкому увеличению тока, т. е. к пробою р-n перехода.

Заметим, что если Т выросла благодаря электрическому пробою, то после этого может наступить тепловой пробой. Соответственно на ВАХ после вертикального пробойного участка, свойственного электрическому пробою, может иметь место участок с отрицательным сопротивлением.

Необходимо подчеркнуть, что тепловой пробой является крайне нежелательным явлением, поскольку он приводит к выходу р-n перехода из строя. Поэтому в тех случаях, когда возможен тепловой пробой, необходимо последовательно с р-n переходом включать токоограничивающее сопротивление.