- •Задание для лабораторной работы

- •Термопреобразователи сопротивления

- •СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТСП-100

- •СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- •Чувствительность мостов

- •Динамические характеристики термопар

- •T-температура датчика, τ-постоянная времени термопары.

- •Eср - термо-ЭДС при достижении температуры среды.

- •Задание для лабораторной работы

- •Решение

- •Предисловие

- •Статья 1. Область применения

- •Статья 2. Определения

- •Статья 3. Правила обращения на рынке

- •Статья 4. Требования взрывобезопасности

- •Статья 5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

- •Статья 6. Подтверждение соответствия

- •Статья 7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

- •Статья 8. Защитительная оговорка

- •I. Классификация взрывоопасных зон

- •II. Классификация оборудования по группам

- •III. Классификация оборудования по уровням взрывозащиты

- •IV. Виды взрывозащиты оборудования

- •V. Классификация оборудования по температурным классам

- •Описание изображения специального знака взрывобезопасности

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

7

Статическая характеристика, как видно из выражений, явно нелинейна. Если провести прямую по первым двум точкам положительного диапазона, то нелинейность станет видна на графике

400

|

|

|

R |

|

0 |

|

|

|

Rlin( t) |

||

0

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

125

125

100

100

75

75  50

50  25

25

200 |

150 |

100 |

50 |

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 |

450 |

500 |

550 |

600 |

650 |

700 |

750 |

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

750 |

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

0 |

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рис 5 Статическая характеристика ТСП-100

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Элементы теории мостовых схем.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

8

В практике технологических измерений температуры с использованием термопреобразователей сопротивления широкое применение нашли мосты различных типов: уравновешенные и неуравновешенные, автоматические и не автоматические.

Широкое применение мостовых схем объясняется большой точностью измерений, высокой чувствительностью, возможностью измерения различных величин и т. д.

Схема моста постоянного тока приведена на рис. 6.

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

1 |

|

|

I |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

R |

2 |

|||

а |

1 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

в |

||||

|

|

|

I |

R |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

||

R |

|

|

0 |

|

R |

|

||||

3 |

|

|

|

|

4 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

I |

|

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

г |

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. |

6 |

|

|

|

|

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

9

Плечи моста а—б, б—в, а—г и г—в содержат сопротивления

R1, R2, R3 и R4.

В диагональ б—г, называемую выходной, включается нагрузка

(в частном случае - нуль-индикатор индикатор постоянного тока,

например магнитоэлектрический гальванометр) с сопротивлением R0.

Зависимость тока I0 в цепи гальванометра для моста постоянного тока от параметров моста и напряжения питания U, найденная каким-

либо способом, например с помощью законов Кирхгофа, равна:

|

|

|

|

|

R |

R |

R R |

|

|

|

||

|

|

|

|

1 |

4 |

|

2 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

I0=U |

R |

(R |

R )(R |

R ) R R |

(R |

R ) R R |

(R |

|||||

|

||||||||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

4 |

1 |

(3)

Равновесие моста имеет место при подборе плеч, так чтобы I0 = 0,

При

R1R4 = R2R3

(4)

R2 )

т. е.

Мосты, в которых измеряемая величина определяется из условия равновесия, называются уравновешенными. В ряде случаев измеряемая величина может определяться по значению тока или напряжения выходной диагонали моста. Такие мосты называются неуравновешенными.

Равенство (4) показывает возможность подключения измеряемого сопротивления в любое плечо моста и определение его значения через сопротивления трех других плеч.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

10

Процесс измерения с помощью моста заключается в том, что в одно из плеч моста (например, а - б) включают резистор с неизвестным сопротивлением RX и, изменяя одно или несколько сопротивлений плеч,

добиваются отсутствия тока в цепи гальванометра. Тогда на основании

(4):

RX = R2

R3 R4

(5)

Принято R3 и R4 называть плечами отношения, R2 — плечом сравнения.

Чувствительность мостов

Важной характеристикой мостовой схемы является ее чувствительность, под которой понимается предел отношения приращения выходного сигнала Δy к приращению входной величины

Δx, когда последнее стремится к нулю, т. е.

Sм.с.=

Lim |

y |

|

x |

||

|

(6)

Выходным сигналом мостовой схемы может быть ток,

напряжение или мощность. Входной величиной является измеряемая величина (сопротивление, индуктивность и др.). В соответствии с этим различают чувствительность мостовой схемы по току, напряжению и мощности. Приближенно чувствительность мостовой схемы можно определить как отношение конечных приращений измеряемой величины и выходного сигнала вблизи равновесия:

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

11

Sм.с.≈

yx

(7)

При наличии нуль-индикатора чувствительность моста равна произведению чувствительностей мостовой схемы и нуль-индикатора.

На основании уравнения (7) выражение чувствительности мостовой схемы постоянного тока по току, напряжению и мощности можно представить так:

Sм.I.≈

IR1

;

Sм.U.≈

UR1

;

Sм.P.≈

PR1

;

(8)

где I, U, P - соответственно приращение тока, напряжения и

мощности в диагонали моста при изменении сопротивления плеча на значение R1.

При применении в качестве нуль-индикатора магнитоэлектрического гальванометра чувствительность моста

SМ = SМ.I SI =

IR1

I

= |

|

|

R |

||

|

||

|

1 |

(9)

где Δα — отклонение подвижной части гальванометра.

По выражению (9) определяют абсолютную чувствительность моста постоянного тока. На практике удобно оценивать чувстви-

тельность моста к относительному изменению сопротивления

S’М =

R1 100

R1

(10)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

12

Как видно из формулы (10), чувствительность моста к относи-

тельному изменению сопротивления выражается в делениях на процент

изменения сопротивления плеча R1.

Если мост предварительно уравновесить, а затем одному из плеч, например первому, дать приращение сопротивления R1, то в диагонали моста возникнет ток I. При малом приращении сопротивления R1 по сравнению с сопротивлением R1 плеча приращение тока I с учетом уравнения (3) можно выразить следующей формулой:

I0=U |

|

|

|

|

|

R1 R4 |

|

|

|

|

|

|

|

R (R R )(R R ) R R (R R ) R R (R R ) |

|||||||||||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

4 |

1 |

2 |

(11)

т. е. вблизи равновесия моста ток в диагонали в первом приближении изменится пропорционально приращению сопротивления одного из плеч.

Практическое применение мостовых схем.

Обычно изменение сопротивления определяется с помощью мостовой схемы, которая часто расположена на некотором расстоянии от самого датчика температуры, образуя так называемую двухпроводную схему подключения (рис. 7).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

13

Датчик |

Линии связи |

измерительный |

|

|

мост |

R(T) |

Rл1 |

R2 |

|

||

|

Rл2 |

Н.И. |

|

|

R1 |

R3 |

- |

+ |

Рис.7 |

|

Свое собственное сопротивление имеет соединяющий кабель.

Сопротивление кабеля также зависит от температуры. Как следствие,

температура окружающей среды будет вносить свой вклад в результат измерения; измерение оказывается чувствительным к возмущающим воздействиям со стороны окружающей среды. Погрешность за счет изменения сопротивления проводов при колебании окружающей температуры рассчитывается по формуле:

T RЛ RO

где RЛ – изменение сопротивления соединительных проводов (RЛ= RЛ1 + RЛ2), R0 – начальное сопротивление терморезистора (при t=0 ºС), α

– температурный коэффициент.

Чувствительность к температуре окружающей среды можно уменьшить, добавив в измерительную систему один или два дополнительных провода и получая, таким образом, трехпроводную

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

14

схему или четырехпроводную схему. На рис. 8 показана трехпроводная схема соединения термопреобразователя сопротивления с мостом, в

которой используется тот факт, что два проводника имеют одинаковое сопротивление. У четырехпроводной схемы нет подобных ограничений,

но необходим еще один проводник.

Датчик |

Линии связи |

измерительный |

|

|

мост |

R(T) |

Rл |

R2 |

|

||

|

Rл |

Н.И. |

|

|

|

R1 |

R3 |

Rл |

- |

+ |

|

||

Рис.8 |

|

|

При таком соединении питающая диагональ моста доводится до термопреобразователя сопротивления. В результате этого соединитель-

ные провода оказываются разнесенными к двум плечам моста: одно из сопротивлений RЛ — в плече вместе с сопротивлением R1, а другое RЛ

— в смежном плече вместе с RT.

Тогда условие равновесия моста:

(RT+RЛ)R3 = (R1+RЛ)R2 (12)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

15

RT = (R1+RЛ) |

R |

2 |

– RЛ |

|

|||

R |

|

||

|

3 |

|

|

|

|

|

(13)

Если сделать мост симметричным (R2=R3), то будем иметь RT = R1, т. е. результат измерения RТ в этом случае не зависит от сопротивления соединительных проводов RЛ.

ПОГРЕШНОСТЬ ОТ САМОРАЗОГРЕВА

Погрешности при измерении температуры возникают еще из-за саморазогрева термометра током, протекающим в цепи. Для уменьшения данной погрешности ограничивают мощность,

выделяемую в термометре сопротивления, так, чтобы самонагревание платинового термометра не превышало 0,2 ºС, что соответствует ГОСТ.

Для определения допустимого измерительного тока через термометр в диапазоне измеряемых температур до 750 ºС приводится соотношение:

I=2000 d3/2 ΔΘ1/2

(14)

где I – ток, мА, d – диаметр проволоки термометра, мм, ΔΘ –

допустимое приращение показаний термометра за счет его нагревания током. Для платиновой проволоки диаметром 0,06 мм величина максимально допустимого тока примерно равна 13,145 мА

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

16

Принцип действия термопар (термоэлектрических

термометров)

В термоэлектрических термометрах для измерения температуры используется открытое в 1821 г. Зеебеком явление термоэлектричества

(эффект Зеебека). Если два проводника из разных металлических материалов А и В соединены концами в замкнутый контур (рис. 1, а) и

места соединений находятся при разных температурах t2 и t1, то в контуре возникает электродвижущая сила величиной порядка милливольта, с температурным коэффициентом около 50 мкВ на градус. Оба электропроводника, называемые термоэлектродами,

образуют термопару, которая используется для измерения температуры в диапазоне от -270 до +2500 градусов Цельсия. Одно из мест соединения, помещаемое в среду с измеряемой температурой, является рабочим спаем термопары, второе, находящееся при постоянной известной температуре, является свободным спаем термопары.

Теория термоэлектрических свойств термопары — эффекты

Пельтье и Томпсона

Термоэлектродвижущая сила (т. э. д. с.) Е термопары с термоэлектродами А и В может быть рассчитана из алгебраической суммы эффекта Пельтье (1834 г.) для мест контактирования А и В и эффекта Томпсона (1847 г.) для обоих термоэлектродов А и В, если пренебречь такими необратимыми явлениями, как джоулевы потери и потери на теплопроводность.

Если в контуре, составленном из термоэлектродов А и В (см. рис. 1,(6)), течет ток, то при переходе электронов из одного термоэлектрода

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

17

в другой они должны или затрачивать, или приобретать энергию. При этом кинетическая энергия электронов увеличивается или уменьшается,

а место контакта охлаждается или нагревается. Тепловые потоки,

возникающие в обоих местах контактирования термоэлектродов А и В,

изменяются пропорционально току I.

Тепловой поток равен Фр = РI, где Р — коэффициент Пельтье,

зависящий от материала обоих термоэлектродов и температур t2 и t1

мест контактирования; Р имеет размерность Вт/А = В.

При прохождении тока I в контуре вследствие небольшого по величине эффекта Томпсона термоэлектроды или нагреваются, или охлаждаются, если в них есть перепад температур по сравнению,

например, с наиболее высокой

Рис. 1. Эффект Зеебека (а) и Пельтье (б):

а — термоконтур с термоэлектродами А и В; б — термоконтур с источником тока;

t1 и t2 — температуры спаев термоэлектродов А и В

температурой контакта Т2. Этот тепловой поток также пропорционален току I и градиенту температур ∆Т в обоих термоэлектродах и равен

ФТ = σΙ∆Т

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

18

где σ — коэффициент Томпсона, зависящий от материала электродов и от температуры Т и имеющий размерность Вт/А*К = В/К.

Если рабочий конец термопары находится при температуре Т + ∆Т, а свободный — при Т, то т. э. д. с. Е = (dЕ/dТ)* ∆Т. Она равна сумме эффектов Пельтье и Томпсона, т. е.

(1а)

Отсюда следует

(1б)

После некоторых преобразований из (1 6) можно вывести связь между т. э. д. с. Е и коэффициентами Р и σ:

(1 в)

(1 г)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

19

Из фундаментального уравнения (1 г) можно получить все термоэлектрические свойства термопары, например нелинейную зависимость температура — т. э. д. с.:

Интегрированием уравнения (1г) получаем

(1 д)

Если известны вклад термоэлектрода В при любой температуре,

например, при температуре 20° С, dEВ/dT и изменение т. э. д. с.

термопары dE/dT, то можно определить вклад второго термоэлектрода dEА/dT из разности dE/dT — dEВ/dT.

Алгоритм измерения температуры

Если по теореме об эквивалентном генераторе электрической цепи левый (по схеме) спай заменить источником напряжения, а затем перенести этот источник к вольтметру, то получим окончательно измерительную цепь, которая используется в большинстве приборов для измерения температуры на основе термопар (рис.2). Величина ЭДС источника Екомп является функцией температуры холодного спая T1. "Холодным спаем" в этом случае являются контакты между медью и железом и медью и константаном. Эти контакты должны иметь одинаковую температуру. Температура, на основании которой вычисляется величина компенсирующей ЭДС, измеряется каким-либо термодатчиком, например, терморезистором, полупроводниковым датчиком.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

20

Таким образом, алгоритм измерения температуры должен

состоять из следующих шагов:

измерение температуры холодного спая;

преобразование этой температуры в эквивалентное напряжение на выводах холодного спая термопары, используя градуировочную таблицу термопары или линеаризующее уравнение;

добавление этого напряжения к измеренному напряжению на выводах термопары;

преобразование полученного напряжения в температуру используя градуировочную таблицу термопары или линеаризующее уравнение.

Рис.2. Замена левого спая эквивалентным генератором

Линеаризация температурной зависимости

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

21

Температурная зависимость напряжения на выходе термопары является нелинейной. Поэтому для нахождения температуры по измеренному значению напряжения необходимо использовать таблицу или нелинейную функцию, аппроксимирующую табличные данные.

Для аналитической аппроксимации табличных значений обычно используют полином вида

где V - измеренное напряжение в микровольтах; Т - температура, oС; ao,... an, - коэффициенты полинома, которые индивидуальны для каждого типа термопары.

Для ряда стандартных термопар эти коэффициенты установлены стандартом NIST (National Institute of Standards and Technology),.Эта таблица получена при условии, что холодный спай термопары находится при температуре 0oС.

Таблица 3.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

22

Для обратного перехода, от температуры к напряжению,

используют аналогичную полиномиальную аппроксимацию

коэффициенты которой приведены в таблице 4. Этой таблицей пользуются для точной компенсации температуры холодного спая.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

23

|

|

|

|

|

Таблица 4. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип термопары |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

J |

K |

|

R |

S |

T |

|

|

|

|

|

|

|

|

Коэфф |

0° ... 1,000°C |

-210° ... 760 °C |

0° ... 1372°C |

|

-50° ... 1,064 °C |

-50° ... 1,064 °C |

0° ... 400 °C |

ициент |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c0 |

0.0 |

0.0 |

-17.600413686 |

|

0.0 |

0.0 |

0.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c1 |

58.665508710 |

50.38118782 |

38.921204975 |

|

5.28961729765 |

5.40313308631 |

38.748106364 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c2 |

4.503227558E-2 |

3.047583693E-2 |

1.85587700E-2 |

|

1.3916658978E-2 |

1.2593428974E-2 |

3.32922279E-2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c3 |

2.890840721E-5 |

-8.56810657E-5 |

-9.9457593E-5 |

|

-2.388556930E-5 |

-2.324779687E-5 |

2.06182434E-4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c4 |

-3.30568967E-7 |

1.322819530E-7 |

3.18409457E-7 |

|

3.5691600106E-8 |

3.2202882304E-8 |

-2.18822568E-6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c5 |

6.50244033E-10 |

-1.7052958E-10 |

-5.607284E-10 |

|

-4.62347666E-11 |

-3.314651964E-11 |

1.09968809E-8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c6 |

-1.9197496E-13 |

2.09480907E-13 |

5.6075059E-13 |

|

5.007774410E-14 |

2.557442518E-14 |

-3.0815759E-11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c7 |

-1.2536600E-15 |

-1.2538395E-16 |

-3.202072E-16 |

|

-3.73105886E-17 |

-1.25068871E-17 |

4.54791353E-14 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c8 |

2.14892176E-18 |

1.56317257E-20 |

9.7151147E-20 |

|

1.577164824E-20 |

2.714431761E-21 |

-2.7512902E-17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

c9 |

-1.4388042E-21 |

- |

-1.210472E-23 |

|

-2.81038625E-24 |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

c10 |

3.59608995E-25 |

- |

См. |

|

- |

- |

- |

|

|

|

примечание |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

24

Примечание: уравнение для термопары типа К имеет вид

6. Принципы измерения температуры с помощью

термоэлектрических термометров

Измерение температуры с помощью термопар основывается на нормированных калибровочных характеристиках термопар и законах термоэлектричества, установленных опытным путем.

1. По закону гомогенного контура в замкнутом контуре,

состоящем из одного гомогенного проводника, ток отсутствует, даже если отдельные сечения проводника имеют различные температуры.

Отсюда следует: в контуре из двух различных термоэлектродов, места контактирования которых имеют разную температуру, т. э. д. с. не зависит от распределения температуры вдоль термоэлектродов.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

25

Рис. 3. Термоконтур с термоэлектродами А и В:

а— в термоэлектрод А вставлен проводник С с измерительным прибором, в термоэлектрод В вставлен проводник D; t1 и t2 —

температуры спаев термоэлектродов А и В;

t3 — температура спаев термоэлектрода А и проводника С, а

также термоэлектрода В и проводника D; Ia и Ib—спаи В/А и А/В при температурах t2 и t1; IIа и IIb — спаи А/С и С/A при температуре t3; IIIa

иIIIb — спаи B/D и D/B при температуре t3;

б— к свободным концам термопары подключен проводник С с измерительным прибором (температура спаев A с С и С с В равна t1).

2. По закону промежуточного проводника сумма напряжений в контуре, состоящем из большого числа различных термоэлектродов,

равна нулю, если все термоэлектроды имеют одинаковую температуру.

Исходя из этого закона, можно разомкнуть термоэлектрический контур в любом месте и включить в него один или несколько одинаковых или разнородных проводников. Если их места соединений находятся при одинаковой температуре, то не возникнет никаких паразитных т. э. д. с. (рис. 3, а). Можно разомкнуть контур в месте контактирования, например, на свободном конце термопары и вставить другой проводник. Надо только на концах обоих термоэлектродов в разомкнутом месте контактирования поддерживать одинаковые температуры (рис. 3, б), тогда распределение температур вдоль вставленного проводника не будет влиять на т. э. д. с.

Как видно из рис. 3, а, различные проводники-термоэлектроды входят в термоэлектрический контур попарно и с противоположной направленностью тока по отношению к местам контактирования.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

26

Поэтому т. э. д. с. дает правильную информацию о температуре или разности температур только в том случае, если в контуре все т. э. д. с.

одинаковых пар проводников взаимно компенсируются и если только рабочий и свободный концы термопары имеют различные температуры.

3.По закону аддитивности т. э. д. с., если два любых проводника A и В имеют по отношению к третьему С т. э. д. с. ЕАС и ЕВС, то т. э. д. с. термопары АВ равна ЕАB = ЕАС + ЕВС .

4.По закону аддитивности температур т. э.д.с. Е3, возникающая

вследствие разности температур t3 и t1 равна сумме т. э. д. с. Е1 между t2 и t1 и т. э. д. с. Е2 между температурами t3 и t2, т. е. Е3 = Е1 + Е2 . Поэтому т. э. д. с. Е3, определяемая разностью между температурами t3 и t1, не зависит от изменения температуры термоэлектродов между рабочим концом термопары, находящимся при температуре t3, и свободным концом, находящимся при температуре t1.

Общие требования к материалам для термопар

Для удобства измерений температуры с помощью термопар

желательно, чтобы т. э. д. с. была достаточно большой и чтобы электросопротивление термопары было не слишком высоким. В этом случае можно измерять температуру без особых дополнительных устройств, таких как усилитель, а также на достаточно большом расстоянии между термопарой и измерительным прибором. Кроме того диапазон применения термопары должен быть возможно более широким.

Материалы для термопар должны иметь возможно более высокую точку плавления, должно быть возможным изготовление их в достаточном количестве и стабильного качества, термопары должны

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

27

легко обрабатываться для получения нужной формы (проволока, лента).

В материале термоэлектродов в рабочем диапазоне температур не должно происходить аллотропических превращений, вызывающих скачкообразные изменения т. э. д. с. Термоэлектроды должны обладать достаточной коррозионной стойкостью и быть устойчивыми против окислительного и восстановительного действия среды. Легирующие элементы, входящие в состав сплава, не должны диффундировать наружу в результате селективного окисления или испаряться при высокой температуре. Если эти условия выполняются в течение длительного срока эксплуатации, то получают равномерную и стабильную зависимость т. э. д. с. от температуры. При этом значения т.

э. д. с. термопар во всем рабочем диапазоне лежат в пределах допустимых погрешностей.

до 12 термопар или вспомогательных термометров. Используемый для терморегулирования терморезистор, заключенный в металлический блок, является плечом измерительного моста. Напряжение с диагонали моста усиливается дифференциальным усилителем, который в свою очередь управляет усилителем постоянного тока так, что сила тока в холодильнике Пельтье изменяется пропорционально отклонению температуры блока от заданной. При колебаниях напряжения в сети от

160 до 220 В и окружающей температуры от 10 до 30° С достигается постоянство температуры с точностью ±0,05° С. Разность температур между отдельными гнездами для термопар не превышает ±0,01° С.

У термостатов с двумя нормальными термометрами и блоком элементов Пельтье, служащих для нагрева и охлаждения, временная и пространственная нестабильность температуры менее 0,01 К. Эти термостаты используют для поверки нормальных элементов Вэстона.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

28

В других конструкциях термостатов с холодильником Пельтье для регулирования используются объемные изменения при превращении воды в лед. С помощью сильфонного чувствительного элемента включается или выключается ток, питающий элементы Пельтье. Колебания температуры при таком регулировании составляют

±0,05°С.

Компенсация напряжением. Влияние непостоянной температуры свободных концов можно устранить путем компенсации напряжением с помощью соответствующей схемы. По уравнению (2) (см. рис. 4) при отклонении температуры свободных концов tv от опорной tb'

измеряемую т. э. д. с. Ea нужно изменить на величину ∆E,

пропорциональную tv — tb', чтобы получить т. э. д. с. Е, соответ-

ствующую температуре t. Это добавочное напряжение, снимаемое с включенной в измерительную цепь мостовой схемы с одним или двумя терморезисторами, компенсирует влияние колебаний температуры свободных концов термопары на показания термометра.

При измерении температуры термоэлектрическим термометром в комплекте со стрелочным измерительным прибором, измеряющим т. э.

д. с. термопары непосредственно или через измерительный преобразователь, используют компенсацию напряжением

(компенсационный блок на рис. 12). Мостовая схема, питаемая через полупроводниковый выпрямитель, рассчитана так, что при опорной температуре 20° С добавочного напряжения не возникает, однако при отклонении tv от tb' (от 0 до 60° С) напряжение на диагонали моста по величине и знаку компенсирует изменение т. э. д.с. В

скомпенсированном состоянии сопротивления моста по величине равны друг другу и малы по сравнению с общим сопротивлением цепи

(0,7 Ом). Величина температурнозависимых сопротивлений R из меди или никеля рассчитывается приблизительно из условия что ∆R ==

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

29

4∆E/I, где ∆R — изменение сопротивления между tv и tb', например между 20° С и произвольно выбранной температурой 40° С. Ток моста I

рассчитывается из величины требуемого для этой температуры добавочного напряжения. Чтобы компенсатор напряжения можно было применять для различных термопар, предусмотрено несколько вариантов подключения моста через дополнительные сопротивления.

Если в два противоположных плеча моста включено по одному терморезистору, то в соответствии с ∆R == 2∆E/I можно уменьшить вдвое сопротивление или ток моста.

Неправильное подключение полюсов термопары или компенсационных проводов к компенсатору напряжения приведет к возникновению погрешности в измерении. Чтобы выявить неправильное подключение полюсов, надо слегка подогреть компенсатор, включенный в измерительную цепь. При неправильном подключении полюсов показания прибора изменяются.

При расчете параметров схемы компенсатора влияние температуры свободных концов точно компенсируют только для температур tv и tb' , для которых рассчитан мост. При всех других температурах свободных концов возникает погрешность, которая зависит от типа термопары и материала терморезистора (рис. 13). В

некоторых случаях погрешность измерения должна быть умножена, на коэффициент коррекции С (см. рис. 5).

Кроме этих погрешностей, следует обратить внимание на то, что при номинальном токе питания моста допуск на компенсацию составляет около ±1° С.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

30

Рис. 12. Схема компенсатора напряжения (компенсационный блок):

1— термопара; 2 — компенсационные провода; 3 —

термостатированный объем с любой температурой от 0 до 60° С; 4 —

терморезистор; 5 — сопротивление для установки рабочего тока моста при подключении термопар разных типов; 6 — подстроечное сопротивление; 7— выпрямитель

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

31

Рис. 13. Погрешность компенсации для термопар разных типов при использовании медного или никелевого терморезисторов.

При колебаниях напряжения сетевого выпрямителя на ±а%

возникает дополнительная погрешность, °С:

(9)

где С— коэффициент коррекции (см. рис. 5).

Для хромель-алюмелевой термопары при колебаниях напряжения на ±10% и при tb' = 20° С, tv = 40° С для всех температур погрешность составляет +2 К, так как С = 1. При высоких требованиях к точности ток моста I должен поддерживаться постоянным.

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

32

Рис. 14. Подключение нескольких термопар через

переключатель к одному измерительному прибору с использованием схемы компенсации:

1— термопары; 2 — компенсационные провода; 3 —

термостатированный объем с любой температурой и компенсатором напряжения; 4 — выпрямитель; 5 — подстроечное сопротивление; 6 —

переключатель Если к общему измерительному прибору нужно поочередно

подключить несколько термопар, то можно, аналогично измерению со вспомогательной термопарой и общим термостатом (см. рис. 10),

сократить длину компенсационных проводов, если компенсатор напряжения поместить в термостатированный объем с любой, но постоянной температурой (рис. 14).

Учет и компенсация влияния

сопротивления измерительной цепи

Т. э. д. с. измеряют гальванометрическим или компенсационным методами. Для получения ограниченного безнулевого диапазона измерения используют метод частичной компенсации в сочетании с гальванометрическим. В некоторых случаях гальванометр включают через измерительный преобразователь (усилитель).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

33

Метод гальванометра

Как показано на рис. 6, т. э. д. с. можно измерять без вспомогательного источника тока непосредственно электроизмерительными приборами, предпочтительно магнитоэлектрического типа. Вследствие протекания тока I через измерительный прибор напряжение на его клеммах Е1 несколько меньше, чем измеряемая т. э. д. с. Е.

При сопротивлении гальванометра R1 и сопротивлении внешней цепи R L получаем

(

10)

Сопротивление внешней цепи складывается из сопротивлений термопары Rel , компенсационных проводов Rk, соединительных проводов RZ и подстроечного сопротивления RJ (см. рис. 6). В

сопротивление внешней цепи может входить также сопротивление вспомогательной термопары, включенной в измерительную цепь, или компенсатора напряжения. Величины этих отдельных сопротивлений зависят от их температуры. Кроме того, происходит изменение сопротивления термопары из-за уменьшения сечения термоэлектродов в результате окисления. Для уменьшения возникающей при этом погрешности сопротивление измерительного прибора R1должно быть большим по сравнению с сопротивлением внешней цепи, по меньшей мере R1 >10RL, а лучше, если R1 >100RL.

При использовании низкоомного измерительного прибора мощность, отдаваемая термопарой, больше, чем при использовании

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

34

высокоомного измерительного прибора. По сравнению с оптимальным согласованием (R1 =RL) при R1 =10RL мощность, отдаваемая термопарой, снижается до 33% , при R1 =100RL — до 4% .Однако влияние сопротивления внешней цепи и его изменения значительное заметнее, чем при использовании высокоомного прибора.

Если т. э. д. с. отсчитывается по гальванометру и его шкала должна быть градуирована в единицах температуры (в °С), то градуировку измерительного прибора следует проводить при определенной заданной величине сопротивления внешней цепи,

например 20 Ом (ДИН 43709). Действительное значение сопротивления внешней цепи должно быть приведено к заданному значению R= R + Rj

путем включения в цепь подстроечного сопротивления Rj, которое по схеме рис. 6 , б включено в соединительный провод.

Для обычных термопар и компенсационных проводов удельное сопротивление в зависимости от температуры и сопротивления погонного метра проволоки R (Ом/м) для любого диаметра и площади поперечного сечения проволоки можно определить по номограмме

(рис. 15). Зная удельное электросопротивление, по этой номограмме можно определить сопротивление погонного метра любой проволоки.

Значения сопротивления представлены для средних значений температуры. В частности, для расчета сопротивления компенсационных проводов нельзя брать за основу температуру в месте их соединения с головкой термометра.

Примеры определения сопротивления термоэлектродной проволоки, компенсационных и соединительных проводов при использовании номограммы (рис. 15).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

35

1. Медная проволока диаметром 1 мм при 400° С имеет удельное

сопротивление р = 0,0534 Ом*мм^м и сопротивление погонного метра

R= 0,054 Ом/м.

2.Действительное значение сопротивления цепи RL, состоящей из хромель-алюмелевой термопары с компенсационными проводами

SoNiCr—NilOO и медными соединительными проводами:

Проволока ...... |

NiCr-Ni |

SoNiCr—Ni100 |

Си |

|

|

|

|

Сечение,мм2 |

1,5 |

1,5 |

1,5 |

|

|

|

|

Длина, м ....... |

2 |

20 |

2*200 |

|

|

|

|

Средняя |

800 |

80 |

30 |

|

|||

температура, °С |

|

|

|

|

|

|

|

Удельное |

|

|

|

сопротивление, |

0,06 |

0,4 |

0,01 |

Ом*мм2/м .... |

|

|

|

|

|

|

|

Сопротивление R, |

1,92 |

8,20 |

2,20 |

|

Ом . .

Таким образом, общее сопротивление цепи RL= 12,32 Ом.

Подстройка сопротивления измерительной цепи. В технических термометрах подстройку сопротивления измерительной цепи лучше всего проводить в рабочем состоянии. Для этого измеряют омметром общее сопротивление цепи RL =(Rel + Rk + RZ) и вводят подстроечный резистор Rj с сопротивлением RLS — RL. Чтобы в измеренное значение

RL не внести погрешность за счет остаточной т. э. д. с., измерение проводят дважды с переменной полярностью и затем определяют среднее значение.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

36

Благодаря малому сопротивлению термопар из неблагородных металлов достаточно провести подстройку сопротивления цепи в холодном состоянии термометра (при комнатной температуре). Если термометр с термопарой PtRh—Pt настроен при комнатной температуре, то в измеренные значения т. э. д. с. необходимо вносить поправку, так как сопротивление такой термопары при нагреве ее до высокой температуры может недопустимо сильно изменяться из-за относительно высокого по сравнению с термопарами из неблагородных

металлов сопротивления и температурного коэффициента сопротивления.

Измеренное при комнатной температуре сопротивление равно

RL(20) = Rt + Rk + Rel (20). Отсюда величина подстроечного сопротивления Rj равна

Rj =RLs-RL(B)=RLs- RL(20) - Rel(20) ,

(11)

где RL(B)— сопротивление внешней цепи в условиях эксплуатации. Величину сопротивления Rj можно найти из разности заданного значения сопротивления внешней цепи RLs и измеренного при комнатной температуре сопротивления RL(20) , уменьшенной на поправку.

Рис. 15. Номограмма для определения сопротивления 1 м длины термопар, термоэлектродной проволоки, компенсационных проводов и меди (D— изготовитель Degussa, V—VakuumschmeIze)

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

37

При этом величина сопротивления Rel(20) должна быть измерена или рассчитана.

В табл. 7 приведены значения сопротивления стандартных

PtRh10—Pt термопар диаметром 0,35 и 0,5 мм в зависимости от их длины (по ДИН 43732). Они справедливы для прямых термометров с номинальной длиной l1 в металлических или керамических чехлах

(ДИН 43720 и ДИН 43724).

Таблица 7

Сопротивление термопар, Ом,

стандартных термометров при комнатной температуре

Диаметр |

|

Длина термопары l по ДИН 43732, мм |

|

|

||||

проволо |

|

|

|

|

|

|

|

|

230 |

|

300 |

405 |

580 |

790(71 |

1080 |

1480 |

|

|

|

|||||||

ки, м |

(180) |

|

(250) |

(335) |

(500) |

0) |

(1000) |

(1400) |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

0,36 |

|

0,47 |

0,63 |

0,90 |

1,23 |

1,68 |

2,30 |

0,35 |

0,74 |

|

0,96 |

1,29 |

1,86 |

— |

— |

— |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечание. В скобках приведена номинальная длина l1,мм, по ДИН 43733.

Из-за возможного изменения сопротивления термопары

вследствие окисления подстройку следует производить не только при

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

38

первой установке термопары, но и периодически в процессе эксплуатации.

Подстройку сопротивления измерительной цепи удобно проводить с помощью делителя напряжения (применяют также для подстройки термометров сопротивления в двухпроводной схеме). Если нужно провести измерение в холодном состоянии или после извлечения термометра из чехла, то при включенном заданном номинальном сопротивлении RLs (РИС. 16) стрелку амперметра устанавливают в каком-то определенном положении. После переключения на измерительную цепь RL подбирают Rj до установления стрелки амперметра в том же положении. Подобным же образом можно провести подстройку в условиях эксплуатации при помощи делителя напряжения с нуль-гальванометром (рис. 17) или технического компенсатора (потенциометра). К делителю напряжения подключают с одной стороны измерительный прибор с заданным номинальным сопротивлением RLs, с другой — термометр с компенсационными и соединительными проводами (RL) и включенным последовательно нуль-гальванометром и подстроечным сопротивлением Rj. После установления нуль-гальванометра на нуль производят отсчёт температуры. Затем термометр включается обычным образом и показание измерительного прибора с помощью изменения сопротивления Rj приводится к прежнему значению.

Погрешность при неправильной подстройке. При неправильной подстройке или изменении сопротивления измерительной цепи в процессе эксплуатации, например, из-за окисления термопары или из-за изменения температуры соедини-

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

|

39 |

Рис. 16. Подстройка сопротивРис. 17. Подстройка сопротивления |

|

ления термоэлектрического тер- |

термоэлектрического термометра в ус- |

мометра с помощью делителя |

ловиях эксплуатации с помощью дели- |

напряжения: |

теля напряжения: |

RLs и RL — номинальное и |

1— делитель напряжения; 2 — нуль- |

фактическое значения сопро- |

гальванометр; 3 — измерительный при- |

тивления цепи; Rj — подстроеч- |

бор; RLs и RL — номинальное и фак- |

ное сопротивление; 1— делитель |

тическое значения сопротивления цепи; |

напряжения; 2 — гальванометр |

Rj — подстроечное сопротивление |

(амперметр) |

|

тельных проводов по сравнению с предшествующей подстройкой возникающая погрешность измерения температуры приблизительно равна (К)

(12)

где RLS — заданное номинальное сопротивление измерительной цепи; RLsf — неправильно установленное сопротивление измерительной цепи; R1 — сопротивление измерительного прибора; t— отсчитанная температура и tA — температура начала шкалы измерительного прибора.

Погрешность из-за изменения сопротивления измерительного прибора. Изменение температуры измерительного прибора также влияет на результаты измерения вследствие наличия зависимости сопротивления катушки гальванометра от ее температуры . Чтобы уменьшить эту погрешность, к сопротивлению измерительной катушки

Rw, температурная зависимость которого составляет примерно 4% на 10

К, подключают последовательно возможно большее, не зависящее от температуры сопротивление RV, так что R1 == Rw + RV. Отношение R1/ Rw выбирают в зависимости от конструкции равным от 2 до 10. Тем

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

40

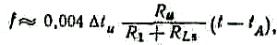

самым уменьшается чувствительность прибора, однако температурная погрешность снижается до 0,4—2% на каждые 10 К изменения окружающей температуры. При изменении окружающей температуры и температуры прибора на ±∆tu температурная погрешность f(К) равна

(13)

где t — измеренная температура; tA—температура, соответствующая началу шкалы.

Если к измерительной катушке прибора подключить терморезистор, сопротивление которого с температурой изменяется противоположно сопротивлению катушки, то сопротивление прибора

R1 не будет зависеть от температуры. Чувствительность прибора при этом уменьшается незначительно. Из-за очень значительного изменения сопротивления терморезистора от температуры это постоянство R1

может быть достигнуто только в узком интервале температур, однако интервал может быть расширен путем подключения параллельно терморезистору добавочного сопротивления.

Величина температурной погрешности из-за влияния температуры окружающей среды на измерительный прибор зависит также от сопротивления внешней цепи RLS, которое следует учитывать как дополнительное сопротивление к сопротивлению измерительной катушки гальванометра.

Максимально допустимое сопротивление измерительной цепи.

Максимально допустимое сопротивление измерительной цепи зависит от величины т. э. д. с. Е, соответствующего ей тока I через измерительный прибор и допустимой погрешности, %: f = — [(E1—

E)/E]100.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

41

Из уравнения (10) рассчитывают максимально допустимое сопротивление измерительной цепи:

Чем больше т. э. д. с. E и чем меньше ток I, тем больше максимально допустимое значение сопротивления измерительной цепи при заданной величине погрешности.

Компенсационный метод и измерительный

усилитель

Согласно уравнениям (12) и (13) погрешность измерения методом гальванометра существенно зависит от величины диапазона измерения t

– tA. Так как температура начала шкалы tA равна температуре свободных концов tv, то при высокой температуре t получается большая, часто недопустимая погрешность измерения.

При более высоких требованиях к точности измерения т. э. д. с.

измеряют преимущественно компенсационным методом. В этом случае результаты измерения совершенно не зависят от величины и температурных изменений сопротивления цепи термопары. Поэтому подстройка сопротивления этой цепи не требуется. Кроме того, можно проводить измерения в значительно более узких диапазонах с произвольно выбранной температурой начала шкалы.

Если класс точности магнитоэлектрического прибора и определяемый им предел допустимой погрешности удовлетворяют целям измерения, но желателен более узкий диапазон измерения или

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

42

если расстояние между местом установки термометра и измерительным прибором слишком велико, можно применять измерительные усилители или измерительные преобразователи. Благодаря их высокому входному сопротивлению подстройка сопротивления цепи термопары почти всегда оказывается излишней.

Измерительная цепь

Основная проблема построения измерительной схемы на базе термопары связана с ее низким выходным напряжением (около 50 мкВ на градус), поскольку синфазные помехи промышленной частоты 50 Гц и радиопомехи, наведенные на элементах измерительной цепи, намного превышают это значение. Поэтому очень важно хорошо экранировать провода, идущие от термопары к системе сбора данных. Термопара должна быть подключена витой пары проводов, помещенных в общий экран. Однако наилучшие результаты получаются, если предварительно усилить сигнал термопары усилителем и уже усиленный сигнал передавать на большое расстояние (рис.18). При этом электромагнитные наводки становятся малы по сравнению с усиленным сигналом от термопары, что увеличивает достоверность получаемых результатов. Поэтому усиление должно быть выбрано таким, чтобы верхний предел измерения температуры был равен верхнему пределу выходного напряжения усилителя, то есть 10 В.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

43

Рис.18. Применение усилителей и фильтра

Для улучшения отношения сигнал/помеха при значительном удалении термодатчика от системы сбора данных используют фильтр нижних частот третьего порядка с полосой 5 Гц, который позволяет существенно ослабить помеху частотой 50 Гц. На частоте 50 Гц уровень помехи ослабляется на 60 дБ. Фильтр устанавливается перед системой ввода данных, т.е. перед мультиплексором. Поэтому инерционность фильтра не требует уменьшения скорости опроса датчиков.

Шумы и помехи

Поскольку выходной сигнал термопары очень мал, необходимо принимать специальные меры для снижения уровня шумов (и

соответственно погрешности измерения). Кратко остановимся на наиболее важных из них.

1. Соединительные проводники для подключения термопар должны быть изготовлены из материалов с коэффициентом Зеебека,

максимально близким к материалам термопары.

2. Необходимо стремиться к максимальному сокращению длины соединительных проводников между термопарой и цифровым измерительным устройством. В случае большого удаления термопары

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

44

от контроллера следует использовать располагаемые в непосредственной близости от термопар специальные модули нормализации сигналов, превращающие термоЭДС в токовый сигнал

(например, 4- 20 мА) или непосредственно в цифровой отсчет. Кроме того, эти модули, как правило, обеспечивают гальваническую развязку сигналов и содержат устройства компенсации холодного спая.

Дополнительные затраты сторицей окупаются надежностью, точностью

истабильностью работы системы.

3.Как можно шире использовать экранирование термопар и соединительных проводников для борьбы с помехами общего вида,

особенно если проводники проходят рядом с источниками наводок и

помех, а также при измерениях в электропроводящих средах.

4.Использовать фильтрацию сигналов для снижения уровня высокочастотных помех.

5.При многоканальных измерительных системах использовать метод временного отключения не используемых в данный момент групп каналов для предотвращения суммирования их шумов с сигналом измеряемого канала.

Методы дистанционной диагностики

исправности термопар

Наиболее просты и удобны программные методы диагностики, в

основе которых лежит протоколирование результатов измерений температуры за некоторый период времени. В частности, поскольку температура в данном технологическом процессе может меняться с конечной скоростью, любое мгновенное изменение показаний