- •1. Цель и задачи дисциплины. Понятие социального процесса (масштаб, направленность, интенсивность, состав, характер стимуляции).

- •2. Основные элементы социального процесса (участники, субъект процесса, причины, наблюдатель). Социальные системы. Динамика социального процесса.

- •3.Понятие cоциально-экономических и политических процессов. Классификация. Политическая система общества.

- •4.Свойства социально-экономических и политических процессов.

- •5.Институциональный и системный подходы к исследованию социальных процессов

- •6.Эволюционный и функциональный подходы к исследованию социальных процессов.

- •7. Индуктивный и дедуктивный способы научных представлений об обществе, социальных процессах.

- •8.Системный подход как методология научных исследований. Системность материального мира, мышления и практической деятельности.

- •9.Кибернетика н.Винера. Тектология Богданова. Общая теория систем л.Фон Берталанфи.

- •10.Понятие абстрактной системы. Базовые свойства системы. Подсистема и надсистема.

- •11.Понятие модели системы. Сложная система.

- •12.Понятие структуры системы. Виды структур систем (страты, слои, эшелоны). Примеры.

- •13.Понятие процесса и его состояния.

- •14.Понятие динамической системы. Фазовое пространство. Модель «черного ящика».

- •15.Понятие и свойства внешней среды. Открытая и закрытая системы.

- •16.Общесистемное понятие цели, задачи, дерево цели. Трудности в формировании цели.

- •17. Понятие и классификация систем по субстанциональному (основному) признаку.

- •18. Классификация систем по уровню автоматизации. Естественные системы.

- •19. Классификация систем по целевому назначению.

- •20. Классификация смешанных систем.

- •21. Классификация динамических систем по способу описания, по основным свойствам.

- •22. Классификация систем по виду структур.

- •23. Классификация социальных систем.

- •24. Закон системности. Законы преобразования композиции систем.

- •25. Закон полиморфизации. Полиморфизм и изоморфизм систем. Гомогенные и гетерогенные системы.

- •26. Принцип декомпозиции и композиции систем.

- •27. Принцип адекватности систем.

- •28. Принцип управляемости и наблюдаемости. Принцип единства системы и среды.

- •30. Принципы реализуемости, типизации и стандартизации.

- •31. Принцип контринтуитивного проектирования, оперативного принятия решения и самоорганизации.

- •32. Принцип ситуационного управления.

- •33. Определение модели. Назначение модели.

- •34. Задачи моделирования. Достоинства и недостатки метода моделирования.

- •35. Классификация моделей: по способу использования, по отражению режимов работы.

- •36. Классификация моделей по способу создания.

- •37. Классификация моделей: по виду деятельности человека, по способу математического описания.

- •38. Свойства моделей и требования к ним.

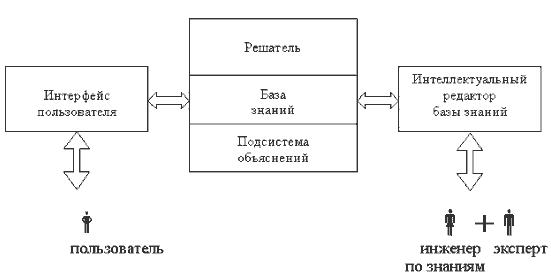

- •39. Понятие экспертной системы. Назначение, структура.

- •40. Основные режимы работы эс. Этапы разработки эс.

- •41. Системы массового обслуживания. Структура и характеристики.

- •42. Условие работоспособности системы. Показатели эффективности функционирования смо.

- •43. Классификация систем массового обслуживания. Примеры.

- •44. Планирование развития и функционирования сложных систем. Основные понятия.

- •45. Процедура планирования сложных систем.

- •46. Виды планирования сложных систем.

- •47. Методы экспертных оценок.

- •48. Мeтoды кoллeктивнoй paбoты экcпepтнoй гpyппы.

- •49. Мeтoды пoлyчeния индивидyaльнoгo мнeния члeнoв экcпepтнoй гpyппы.

- •50. Предпосылки к применению когнитивного подхода к анализу сложных ситуаций (пример когнитивной карты).

- •51. Понятие и составление когнитивной карты сложной ситуации (пример когнитивной карты).

- •52. Этапы построения когнитивной карты. Анализ устойчивости знакового графа.

38. Свойства моделей и требования к ним.

Р

ассмотрим

некоторые свойства моделей, которые

позволяют в той или иной степени либо

различать, либо отождествлять модель

с оригиналом. Проблема

адекватности.

Важнейшим требованием к модели является

требование адекватности (соответствия)

ее реальному объекту относительно

выбранного множества его характеристик

и свойств. Под адекватностью модели

понимают правильное качественное и

количественное описание объекта

(процесса) по выбранному множеству

характеристик с некоторой разумной

степенью точности. Простота

и сложность.

Одновременное требование простоты и

адекватности модели являются

противоречивыми. С точки зрения

адекватности сложные модели являются

предпочтительнее простых. В сложных

моделях можно учесть большее число

факторов, влияющих на изучаемые

характеристики объектов. Хотя сложные

модели и более точно отражают моделируемые

свойства оригинала, но они более

громоздки, труднообозримы и неудобны

в обращении. Поэтому исследователь

стремится к упрощению модели, так как

с простыми моделями легче оперировать.

При стремлении к построению простой

модели должен соблюдаться основной

принцип

упрощения модели:

упрощать

модель можно до тех пор, пока сохраняются

основные свойства, характеристики и

закономерности, присущие оригиналу.

Этот

принцип указывает на предел упрощения.

Конечность

моделей.

Известно, что мир бесконечен, как любой

объект, не только в пространстве и во

времени, но и в своей структуре (строении),

свойствах, отношениях с другими объектами.

Бесконечность проявляется в иерархическом

строении систем различной физической

природы. Однако при изучении объекта

исследователь ограничивается конечным

количеством его свойств, связей,

используемых ресурсов и т.д. Он как бы

«вырезает» из бесконечного мира некоторый

конечный кусок в виде конкретного

объекта, системы, процесса и т.д. и

пытается познать бесконечный мир через

конечную модель этого куска. Таким

образом, конечность моделей систем

заключается, во-первых, в том, что они

отображают оригинал в конечном числе

отношений, т.е. с конечным числом связей

с другими объектами, с конечной структурой

и конечным количеством свойств на данном

уровне изучения, исследования, описания,

располагаемых ресурсов. Во-вторых, в

том, что ресурсы (информационные,

финансовые, энергетические, временные,

технические и т.д.) моделирования и наши

знания как интеллектуальные ресурсы

конечны, а потому объективно ограничивают

возможности моделирования и сам процесс

познания мира через модели на данном

этапе развития человечества. Приближенность

моделей

- будет характеризовать количественную

сторону этого различия. Можно ввести

количественную меру приближенности

путем сравнения, например, грубой модели

с более точной эталонной (полной,

идеальной) моделью или с реальной

моделью. Приближенность модели к

оригиналу неизбежна, существует

объективно, так как модель как другой

объект отражает лишь отдельные свойства

оригинала. Поэтому степень приближенности

(близости, точности) модели к оригиналу

определяется постановкой задачи, целью

моделирования. Истинность

моделей.

В каждой модели есть доля истины, т.е.

любая модель в чем-то правильно отражает

оригинал. Степень истинности модели

выявляется только при практическом

сравнении её с оригиналом, ибо только

практика является критерием истинности.

Оценка истинности модели как формы

знаний сводится к выявлению содержания

в нем как объективных достоверных

знаний, правильно отображающих оригинал,

так и знаний, приближенно оценивающих

оригинал, а также то, что составляет

незнание.

ассмотрим

некоторые свойства моделей, которые

позволяют в той или иной степени либо

различать, либо отождествлять модель

с оригиналом. Проблема

адекватности.

Важнейшим требованием к модели является

требование адекватности (соответствия)

ее реальному объекту относительно

выбранного множества его характеристик

и свойств. Под адекватностью модели

понимают правильное качественное и

количественное описание объекта

(процесса) по выбранному множеству

характеристик с некоторой разумной

степенью точности. Простота

и сложность.

Одновременное требование простоты и

адекватности модели являются

противоречивыми. С точки зрения

адекватности сложные модели являются

предпочтительнее простых. В сложных

моделях можно учесть большее число

факторов, влияющих на изучаемые

характеристики объектов. Хотя сложные

модели и более точно отражают моделируемые

свойства оригинала, но они более

громоздки, труднообозримы и неудобны

в обращении. Поэтому исследователь

стремится к упрощению модели, так как

с простыми моделями легче оперировать.

При стремлении к построению простой

модели должен соблюдаться основной

принцип

упрощения модели:

упрощать

модель можно до тех пор, пока сохраняются

основные свойства, характеристики и

закономерности, присущие оригиналу.

Этот

принцип указывает на предел упрощения.

Конечность

моделей.

Известно, что мир бесконечен, как любой

объект, не только в пространстве и во

времени, но и в своей структуре (строении),

свойствах, отношениях с другими объектами.

Бесконечность проявляется в иерархическом

строении систем различной физической

природы. Однако при изучении объекта

исследователь ограничивается конечным

количеством его свойств, связей,

используемых ресурсов и т.д. Он как бы

«вырезает» из бесконечного мира некоторый

конечный кусок в виде конкретного

объекта, системы, процесса и т.д. и

пытается познать бесконечный мир через

конечную модель этого куска. Таким

образом, конечность моделей систем

заключается, во-первых, в том, что они

отображают оригинал в конечном числе

отношений, т.е. с конечным числом связей

с другими объектами, с конечной структурой

и конечным количеством свойств на данном

уровне изучения, исследования, описания,

располагаемых ресурсов. Во-вторых, в

том, что ресурсы (информационные,

финансовые, энергетические, временные,

технические и т.д.) моделирования и наши

знания как интеллектуальные ресурсы

конечны, а потому объективно ограничивают

возможности моделирования и сам процесс

познания мира через модели на данном

этапе развития человечества. Приближенность

моделей

- будет характеризовать количественную

сторону этого различия. Можно ввести

количественную меру приближенности

путем сравнения, например, грубой модели

с более точной эталонной (полной,

идеальной) моделью или с реальной

моделью. Приближенность модели к

оригиналу неизбежна, существует

объективно, так как модель как другой

объект отражает лишь отдельные свойства

оригинала. Поэтому степень приближенности

(близости, точности) модели к оригиналу

определяется постановкой задачи, целью

моделирования. Истинность

моделей.

В каждой модели есть доля истины, т.е.

любая модель в чем-то правильно отражает

оригинал. Степень истинности модели

выявляется только при практическом

сравнении её с оригиналом, ибо только

практика является критерием истинности.

Оценка истинности модели как формы

знаний сводится к выявлению содержания

в нем как объективных достоверных

знаний, правильно отображающих оригинал,

так и знаний, приближенно оценивающих

оригинал, а также то, что составляет

незнание.