- •Лабораторная работа №201 Исследование характеристик полупроводниковых диодов

- •Порядок выполнения

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения Электронно- дырочный переход и его применение Электронно-дырочный переход и его вольт-амперная характеристика

- •Полупроводниковые диоды и их характеристики

- •Выпрямительные диоды

- •Импульсные диоды

- •Высокочастотные диоды

- •Туннельные диоды

- •Варикапы

- •Светодиоды

- •Фотодиоды

- •Оптопары

- •Магнитодиоды

- •1. Исследование статических характеристик транзистора,

- •2. Исследование усилительных свойств транзистора

- •3.Экспериментальное исследование усилителя

- •4. Исследование влияния обратной связи на свойства усилителя

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Виртуальный эксперимент

- •Порядок выполнения работы

- •1.Исследование статических характеристик транзистора,

- •2. Исследование усилительных свойств транзистора

- •3. Исследование усилителя с емкостной связью по схеме с оэ

- •4. Исследование влияния обратной связи на свойства усилителя

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения Биполярный транзистор Структура, принцип действия, статические характеристики

- •Графический анализ процесса усиления электрического сигнала на биполярном транзисторе

- •Эквивалентные схемы биполярного транзистора

- •Частотные свойства транзистора

- •Аналитический расчет усилителя при схеме включения с оэ

- •Аналитический расчет усилителя при схеме включения с оэ

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения Полевые транзисторы

- •Полевые транзисторы с управляющим - переходом

- •Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •Дифференциальные параметры и эквивалентная схема полевого транзистора

- •Усилительные свойства полевых транзисторов

- •3. Определение дифференциального коэффициента усиления

- •4. Измерение входного сопротивления

- •5. Измерение выходного сопротивления

- •6. Исследование амплитудно-частотной и фазовой характеристик оу

- •7. Исследование переходной характеристики

- •Расчетное задание

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Физический эксперимент

- •Порядок выполнения работы

- •2. Определение напряжения смещения нуля операционного усилителя

- •3. Измерение входных токов смещения и разности

- •4. Определение значения входного сопротивления оу

- •5. Определение значения выходного сопротивления оу

- •6. Измерение коэффициента ослабления синфазного сигнала

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения Общие сведения об операционных усилителях

- •Основные параметры операционных усилителей

- •Основные характеристики операционного усилителя

- •Параметры операционных усилителей 140уд7 и 140уд8

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Физический эксперимент

- •Порядок выполнения работы

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения Усилители постоянного и переменного напряжения

- •Идеальный операционный усилитель

- •Инвертирующий усилитель постоянного тока

- •Усилитель с емкостной связью

- •Сведения о конденсаторах и резисторах широкого применения

- •2. Исследование генератора с фазовращающей цепью

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Физический эксперимент

- •Порядок выполнения работы

- •1.Исследование генератора с цепью нулевого фазового сдвига

- •2. Исследование генератора с фазовращающей цепью

- •Генератор с цепью нулевого фазового сдвига

- •Генератор с фазосдвигающей цепью

- •1. Исследовать работу компаратора

- •2. Исследование работы триггера Шмидта

- •3. Исследование работы симметричного мультивибратора

- •4. Исследование работы несимметричного мультивибратора

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Виртуальный эксперимент

- •Порядок выполнения работы

- •1.Исследование работы компаратора

- •2. Исследование работы триггера Шмидта

- •3. Исследование работы симметричного мультивибратора

- •4. Исследование работы несимметричного мультивибратора

- •5. Исследование одновибратора

- •6. Исследование схемы генератора линейно изменяющихся напряжений

- •Требования к отчету

- •Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения Импульсные схемы на операционных усилителях

- •Компараторы

- •Триггер Шмидта

- •Мультивибратор на основе оу

- •Одновибратор

- •Генераторы линейно изменяющегося напряжения

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

Формулировку цели исследования.

Схемы для выполнения измерений.

Таблицы экспериментальных данных.

Графики вольт - амперных характеристик.

Осциллограммы напряжений и токов на диодах при различных частотах.

Анализ полученных результатов и выводы по работе.

Контрольные вопросы

Формирование pn- перехода, его основные характеристики.

Как влияет внешнее электрическое поле на энергетическую диаграмму p-n перехода?

Дайте качественное объяснение вида вольт - амперной характеристики p-n перехода.

Напишите уравнение вольт-амперной характеристики полупроводникового диода.

Что называется полупроводниковым диодом?

Как влияет температура на вид прямой ветви ВАХ диода?

Как влияет температура на вид обратной ветви ВАХ диода?

Что такое ток насыщения IS? Почему он имеет различные значения для диодов, изготовленных из различных полупроводников?

Что такое стабилитрон?

Перечислите виды пробоя pn- перехода и объясните механизм каждого из них.

Как влияет температура на величину пробивного напряжения при различных видах пробоя?

Перечислите основные параметры выпрямительных диодов.

Что такое барьерная и диффузионная емкости диода?

Какие факторы влияют на частотные свойства полупроводниковых диодов?

Чем отличаются высокочастотные диоды от выпрямительных?

Почему выпрямительные диоды преимущественно кремниевые?

Краткие теоретические сведения Электронно- дырочный переход и его применение Электронно-дырочный переход и его вольт-амперная характеристика

Работа

практически всех полупроводниковых

приборов основана на использовании

свойств

![]() -

перехода, который образуется на месте

контакта двух полупроводников различного

типа проводимости. В полупроводнике

типа

-

перехода, который образуется на месте

контакта двух полупроводников различного

типа проводимости. В полупроводнике

типа![]() основными

носителями являются дырки, их высокая

концентрация

основными

носителями являются дырки, их высокая

концентрация

![]() получена за счет введения акцепторной

примеси. В полупроводнике типа

получена за счет введения акцепторной

примеси. В полупроводнике типа

![]() основными

носителями являются электроны, их

высокая концентрация

основными

носителями являются электроны, их

высокая концентрация

![]() получена

за счет введения донорной примеси. Если

обеспечить надежный электрический

контакт между полупроводниками

– и

получена

за счет введения донорной примеси. Если

обеспечить надежный электрический

контакт между полупроводниками

– и

![]() – типа

(например, путем контактной сварки), то

из-за градиента концентрации носителей

в области контакта возникает диффузионный

поток дырок из

– области

в

– область

и встречный поток электронов из

–

области в

– область.

Эти потоки, обусловленные инжекцией

электронов и дырок через область

контакта, называют диффузионными.

Общий диффузионный ток

– типа

(например, путем контактной сварки), то

из-за градиента концентрации носителей

в области контакта возникает диффузионный

поток дырок из

– области

в

– область

и встречный поток электронов из

–

области в

– область.

Эти потоки, обусловленные инжекцией

электронов и дырок через область

контакта, называют диффузионными.

Общий диффузионный ток

![]() направлен из

области в

(рис.4).

направлен из

области в

(рис.4).

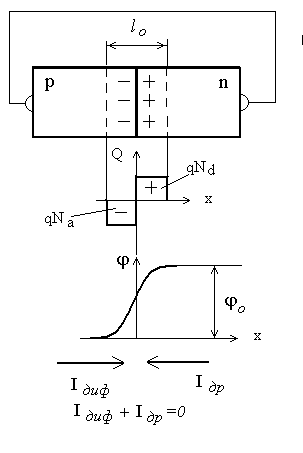

Рис.4. Электронно-дырочный переход

при отсутствии внешнего электрического поля

Преодолев границу контакта, электроны и дырки попадают в области, в которых они являются неосновными носителями, и под действием сил притяжения диффундируют внутрь полупроводника, где встречаются с основными носителями и образуют нейтральную частицу – рекомбинируют. После ухода дырок из – области вблизи границы раздела остается объемный отрицательный заряд ионизированных атомов акцепторной примеси, и, точно так же появляется объемный положительный заряд донорных атомов в – области. Очень важно понять, что эти заряды неподвижны!

Таким

образом, формируется двойной слой

электрических зарядов (аналог

конденсатора), электрическое поле

которого создает потенциальный барьер

![]() ,

препятствующий дальнейшей диффузии

электронов и дырок

,

препятствующий дальнейшей диффузии

электронов и дырок

Внутренне

электрическое поле вызывает движение

(дрейф) неосновных носителей заряда,

которые возникают в результате

термогенерации. Дрейфовый ток

![]() направлен

навстречу диффузионному току

и уравновешивает его. Суммарный ток

через переход равен нулю.

направлен

навстречу диффузионному току

и уравновешивает его. Суммарный ток

через переход равен нулю.

Электронно-дырочный

переход лишен подвижных носителей

заряда и обладает очень большим

сопротивлением. Ширина этого слоя

![]() ,

составляющая доли микрон, зависит от

концентраций акцепторной

,

составляющая доли микрон, зависит от

концентраций акцепторной

![]() и

донорной

и

донорной

![]() примесей.

Объемные заряды по обе стороны границы

раздела равны

примесей.

Объемные заряды по обе стороны границы

раздела равны

![]() ,

,

где

![]() - заряд электрона.

- заряд электрона.

Если

![]() ,

то такой переход имеет одинаковой длины

участки

,

то такой переход имеет одинаковой длины

участки

![]() ,

,

![]() ,

и его называют симметричным. Часто

,

и его называют симметричным. Часто

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() ,

т.е. переход несимметричный, он смещен

в

-

область.

,

т.е. переход несимметричный, он смещен

в

-

область.

Для изучения свойств -перехода к нему подключают внешний источник напряжения, при этом возможны два варианта: прямое включение и обратное.

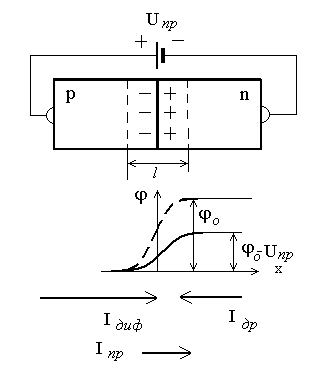

Прямое включение электронно-дырочного перехода (рис.5).

Рис.5. Прямое включение - перехода

Положительный

полюс источника

![]() подключается к

–

области, а

отрицательный к

– области.

Из-за встречного направления внешнего

и внутреннего электрических полей

потенциальный барьер снижается на

величину

подключается к

–

области, а

отрицательный к

– области.

Из-за встречного направления внешнего

и внутреннего электрических полей

потенциальный барьер снижается на

величину

![]()

![]() .В

результате этого увеличивается

диффузионная составляющая тока через

переход

,

т.к. возрастает количество носителей,

обладающих энергией достаточной для

преодоления уменьшенного потенциального

барьера. Дрейфовая составляющая тока,

определяемая только количеством

неосновных носителей, остается постоянной.

Таким образом, возникает прямой ток

через переход

.В

результате этого увеличивается

диффузионная составляющая тока через

переход

,

т.к. возрастает количество носителей,

обладающих энергией достаточной для

преодоления уменьшенного потенциального

барьера. Дрейфовая составляющая тока,

определяемая только количеством

неосновных носителей, остается постоянной.

Таким образом, возникает прямой ток

через переход

![]() .

По мере роста прямого напряжения

потенциальный барьер снижается, ширина

-

перехода

.

По мере роста прямого напряжения

потенциальный барьер снижается, ширина

-

перехода

![]() уменьшается, а при

уменьшается, а при

![]() ,

потенциальный барьер и переход исчезают.

Прямой ток стремится к бесконечности.

,

потенциальный барьер и переход исчезают.

Прямой ток стремится к бесконечности.

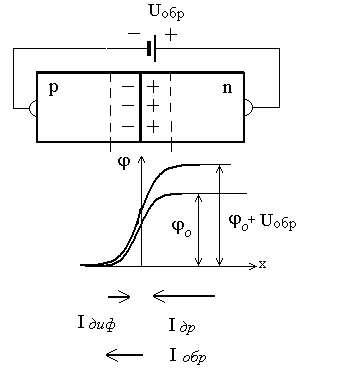

Обратное

включение (рис.6). Положительный полюс

источника

![]()

подключается к , а отрицательный полюс к - области. Это приводит к увеличению результирующего электрического поля и к росту потенциального барьера

![]() .

.

Диффузионная

составляющая тока уменьшается, т.к.

меньшее число основных носителей заряда

способно преодолеть возросший

потенциальный барьер, а дрейфовый ток

остается неизменным, его величина

зависит только от концентрации неосновных

носителей. При

![]() диффузионный ток практически равен

нулю, а обратный ток

диффузионный ток практически равен

нулю, а обратный ток

![]() стремится к току дрейфа.

стремится к току дрейфа.

Рис.6. Обратное включение - перехода

При обратном включении - перехода заряд двойного электрического слоя увеличивается из-за роста суммарного электрического поля, а, следовательно, увеличится ширина перехода.

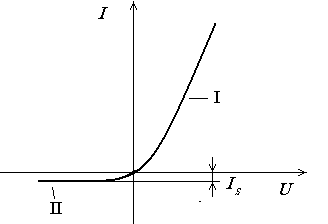

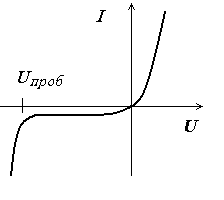

Вольт-амперная

характеристика

- перехода (рис. 7) имеет две ветви прямую

I

и обратную II.

Сопоставляя прямой ток![]() (ветвь I),

который создается диффузией основных

носителей и обратный ток

(ветвь I),

который создается диффузией основных

носителей и обратный ток

![]() (ветвь

II),

создаваемый за счет дрейфа неосновных

носителей; учитывая, что концентрация

основных носителей много больше, чем

концентрация неосновных, можно сделать

вывод об односторонней проводимости

электронно-дырочного перехода.

(ветвь

II),

создаваемый за счет дрейфа неосновных

носителей; учитывая, что концентрация

основных носителей много больше, чем

концентрация неосновных, можно сделать

вывод об односторонней проводимости

электронно-дырочного перехода.

Рис.7.

Вольт-амперная характеристика

![]() - перехода.

- перехода.

Прямая ветвь ВАХ – I; обратная ветвь ВАХ - II

Аналитическое выражение, описывающее вольт-амперную характеристику - перехода, имеет вид:

![]() ,

,

где

![]() -

ток насыщения (тепловой ток), создаваемый

неосновными носителями заряда,

-

ток насыщения (тепловой ток), создаваемый

неосновными носителями заряда,

![]() -

тепловой потенциал (при

-

тепловой потенциал (при

![]() ).

).

Из

этого выражения видно, что при

![]() ,

ток через переход равен нулю; в случае

прямого напряжения

,

ток через переход равен нулю; в случае

прямого напряжения

![]() единицей можно пренебречь и зависимость

будет носить экспоненциальный характер,

а при обратном напряжении

единицей можно пренебречь и зависимость

будет носить экспоненциальный характер,

а при обратном напряжении

![]() величину

величину

![]() можно не учитывать и тогда

можно не учитывать и тогда

![]() .

.

Пробой

перехода. При некотором критическом

значении обратного напряжения

![]() на

переходе малый обратный ток начинает

резко возрастать (рис.8). Это явление

называют пробоем

перехода.

на

переходе малый обратный ток начинает

резко возрастать (рис.8). Это явление

называют пробоем

перехода.

Рис.8. Вольт-амперная характеристика перехода с участком пробоя

Существуют три основных механизма пробоя: тепловой, лавинный и полевой (туннельный). Два последних механизма пробоя – электрические.

Резкий рост обратного тока в переходе возможен при увеличении числа неосновных носителей в самом переходе. При тепловом пробое это происходит за счет выделения тепла на сопротивлении перехода при прохождении через него обратного тока, что приводит к повышению температуры кристалла и необратимым структурным изменениям.

Лавинный пробой перехода – это пробой, вызванный лавинным размножением носителей заряда под действием сильного электрического поля. Неосновные носители, проходя через область - перехода при обратном напряжении, приобретают в сильном электрическом поле на длине свободного пробега дополнительную энергию, достаточную для образования новых электронно-дырочных пар,

путем ударной ионизации атомов полупроводника. Вновь образованные носители тоже попадают в сильное электрическое поле и на длине свободного пробега приобретают достаточную энергию для ионизации следующего атома. Процесс развивается лавинообразно, что и отражает название пробоя.

Туннельным пробоем - перехода называют пробой, вызванный квантово-механическим туннелированием носителей заряда через запрещенную зону полупроводника без изменения их энергии. Туннелирование возможно, если толщина перехода, который должны преодолеть электроны, достаточно мала, при этом проявляются волновые свойства электрона.

Емкость перехода равна сумме барьерной и диффузионной емкостей. Наличие барьерной емкости объясняется сосредоточением по обе стороны и слоев объемных зарядов, создаваемых ионами примеси разделенных изолятором толщиной, равной ширине перехода. Это полная аналогия с плоским конденсатором, для которого можно записать

![]() ,

,

где

![]() -

относительная диэлектрическая

проницаемость;

-

относительная диэлектрическая

проницаемость;

![]() -

площадь

перехода;

-

площадь

перехода;

- ширина перехода.

Барьерная емкость зависит от ширины перехода, а, следовательно, от приложенного напряжения. При подключении обратного напряжения увеличивается, что равносильно увеличению расстояния между обкладками плоского конденсатора, и это приводит, как видно из последующего выражения, к уменьшению емкости

![]() .

.

При прямом смещении

ширина

перехода уменьшается, а емкость

растет. При

![]() значение емкости стремится к бесконечности,

однако, она оказывается шунтированной

малым сопротивлением открытого

перехода.

значение емкости стремится к бесконечности,

однако, она оказывается шунтированной

малым сопротивлением открытого

перехода.

Диффузионная емкость

проявляется при прямом включении,

которое сопровождается значительным

прямым током. Носители заряда, перешедшие

через

переход в результате диффузии, не

успевают рекомбинировать, т.к. они

продолжают «жить» в среднем некоторое

время

![]() (среднее

время жизни дырки в

-

области) и

(среднее

время жизни дырки в

-

области) и

![]() (среднее время жизни электрона в

области

).

Эти заряды накапливаются вблизи границ

перехода, таким образом, мы имеем

модель конденсатора, который заряжается

током. Диффузионная емкость зависит от

прямого тока

(среднее время жизни электрона в

области

).

Эти заряды накапливаются вблизи границ

перехода, таким образом, мы имеем

модель конденсатора, который заряжается

током. Диффузионная емкость зависит от

прямого тока

![]() и

и

![]() среднего времени жизни носителей заряда

среднего времени жизни носителей заряда

![]() ,

,

ее величина может составлять сотни и тысячи пикофарад.

Таким образом, при прямом включении учитывают превалирующую диффузионную, а при обратном - барьерную емкость.