- •Типы заземляющих устройств

- •Естественные заземлители могут использоваться без искусственных, если они обеспечивают требуемое Правилами сопротивление растеканию тока.

- •Заземляющие проводники

- •Оборудование, подлежащее заземлению

- •Связь между заземляющими устройствами разных установок, напряжений и назначений

- •Расчет защитного заземления

- •Исходные данные для расчета

- •Расчетный ток замыкания на землю

- •Требуемое сопротивление заземляющего устройства

- •Требуемое сопротивление искусственного заземлителя

- •Предварительная схема заземляющего устройства

- •Основные параметры заземляющего устройства

- •Проверка термической устойчивости заземляющего устройства

- •Виды и периодичность проверок состояния заземляющих устройств

- •Испытания заземляющих устройств

- •Коэффициенты использования с вертикальных стержневых заземлителей (труб, уголков и т. П.) без учета влияния полосы связи

- •Коэффициент использования п горизонтального полосового заземлителя, соединяющего вертикальные стержневые заземлители (трубы, уголки и т. П.)

- •Коэффициенты использования параллельно уложенных полосовых заземлителей (ширина полосы мм; глубина заложения см)

- •Наибольшие значения коэффициента прикосновения 1 и шага 1

- •Приближенные значения удельных, сопротивлений грунтов и воды

- •Признаки климатических зон и соответствующие им коэффициенты сезонности

Защитное заземление

Общие сведения

Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления

Защитное заземление - преднамеренное соединение с землей металлических частей оборудования, не находящихся под напряжением в обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции электроустановки.

Случайное электрическое соединение токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением, с нетоковедущими металлическими конструктивными частями, возникшее непосредственно в машинах, аппаратах, линиях и т. п., называется «замыканием на корпус» или «пробоем на корпус».

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения людей и животных электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т. е. при «замыкании на корпус».

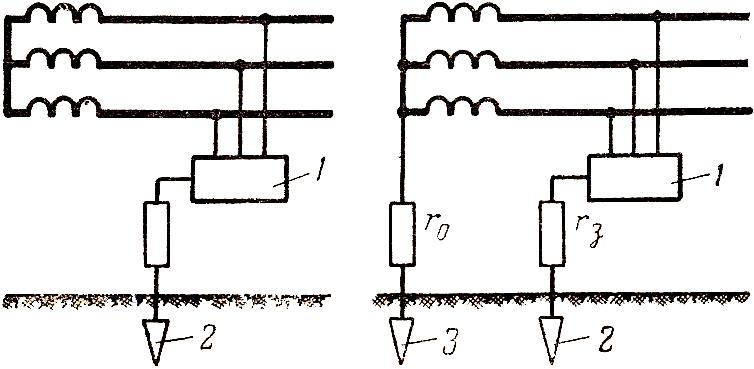

Рис. 1. Принципиальные схемы защитного заземления.

а —

в сети с изолированной нейтралью до и

выше 1000в;

б — в

сети с заземленной нейтралью выше 1000в;

1

— заземленное

оборудование; 2

— заземлитель

защитного заземления; 3

—

заземлитель рабочего заземления;

![]() ,

,

![]() —

сопротивление

соответственно защитного и рабочего

заземления.

—

сопротивление

соответственно защитного и рабочего

заземления.

Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления — преднамеренного соединения с землей отдельных точек электрической сети (например, нейтральной точки, фазного провода и т. п.), необходимого для обеспечения надлежащей работы установки в нормальных или аварийных условиях. Рабочее заземление осуществляется непосредственно или через специальные аппараты — пробивные предохранители, разрядники, сопротивления и т. п.

Принцип действия защитного заземления — снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «пробоем на корпус». Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования, т. е. сопротивления заземления, а также путем выравнивания потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по величине к потенциалу заземленного оборудования.

Область применения защитного заземления — трехфазные трехпроводные сети до 1000в с изолированной нейтралью и выше 1000в с любым режимом нейтрали (рис. 1). Защитное заземление является наиболее распространенной и в то же время весьма эффективной и простой мерой защиты от поражения током при «замыкании на корпус».

Типы заземляющих устройств

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя — металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Выносное заземляющее устройство (рис. 2) характеризуется тем, оборудование, что заземлитель его вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Поэтому выносное заземление называют также сосредоточенным.

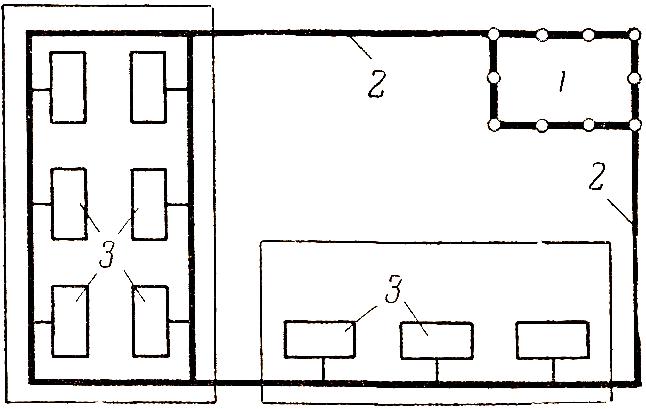

Рис. 2. Выносное заземление.

1 — заземлитель; 2 — заземляющие проводники магистрали); 3 — заземляемое оборудование

Существенный

недостаток выносного заземления —

отдаленность заземлителя от защищаемого

оборудования, вследствие чего коэффициент

прикосновения

![]() .

Поэтому этот тип заземления применяется

лишь при малых токах замыкания на землю

и, в частности, в установках до 1000в,

где потенциал заземлителя

.

Поэтому этот тип заземления применяется

лишь при малых токах замыкания на землю

и, в частности, в установках до 1000в,

где потенциал заземлителя

![]() не превышает допустимого напряжения

прикосновения (с учетом

не превышает допустимого напряжения

прикосновения (с учетом

![]() ):

):

![]() .

(1)

.

(1)

Достоинством этого типа заземления является возможность выбора места размещения электродов с наименьшим сопротивлением грунта (сырое, глинистое, в низинах и т. п.).

Необходимость в устройстве выносного заземления может возникнуть: при невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель на защищаемой территории; при весьма высоком сопротивлении земли на данной территории (например, скалистый грунт) и наличии вне этой территории мест со значительно лучшей проводимостью земли; при рассредоточенном расположении заземляемого оборудования (например, в горных выработках и т. п.).

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его одиночные заземлители размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки.

Часто одиночные заземлители распределяются по всей площадке равномерно, и поэтому контурное заземление называется также распределенным

Безопасность при контурном заземлении обеспечивается за счет выравнивания потенциала на защищаемой территории до такой величины, чтобы максимальные значения напряжений прикосновения и шага не превышали допустимых значений. Это достигается путем соответствующего размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории.

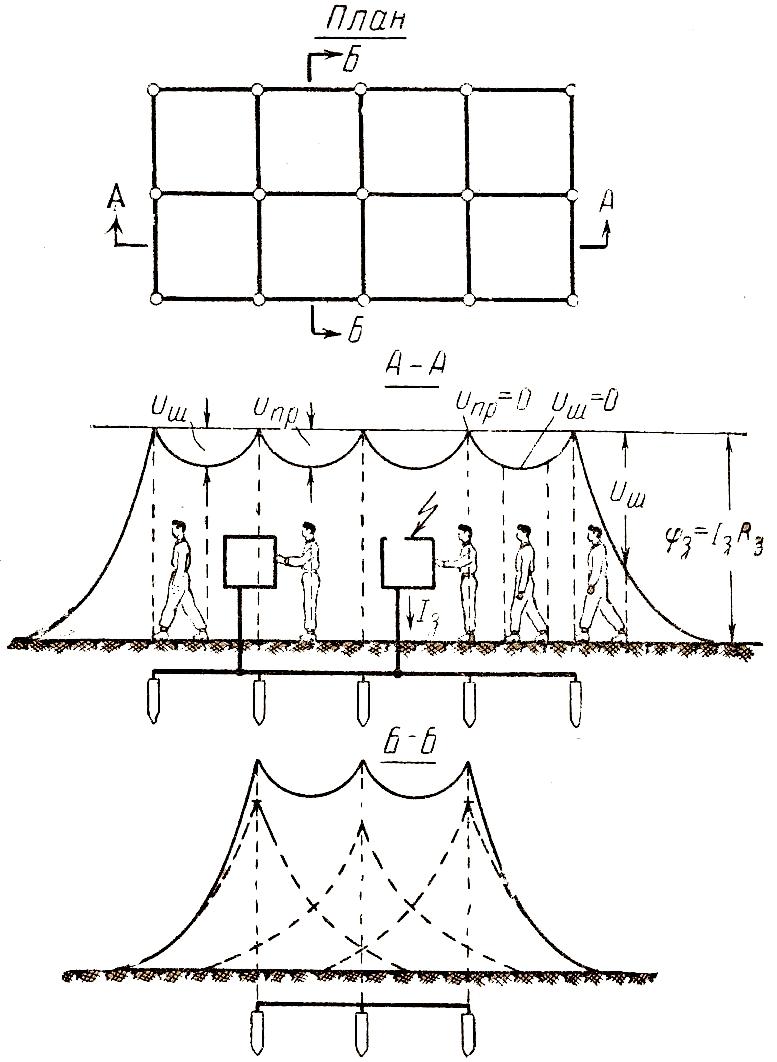

В качестве примера на рис. 3 показано распределение потенциала в момент замыкания фазы на корпус на открытой подстанции, имеющей контурное заземление.

Как

видно из рисунка, изменение потенциала

в пределах контура заземления

происходит плавно; при этом

![]() и

и

![]() имеют

небольшие значения. За пределами

контура по его краям наблюдается крутой

спад потенциала.

имеют

небольшие значения. За пределами

контура по его краям наблюдается крутой

спад потенциала.

Рис. 3. Контурное заземление.

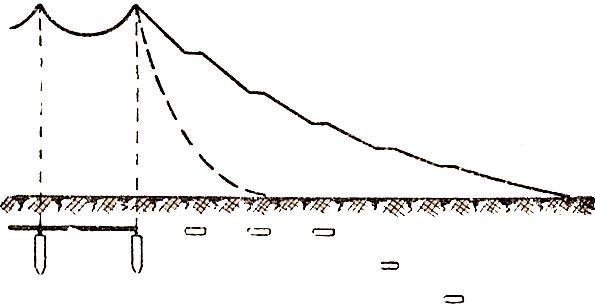

Чтобы исключить опасные шаговые напряжения, которые особенно высоки при больших токах замыкания на землю, по краям контура за его пределами, в первую очередь в местах проходов и проездов, укладываются в землю на различной глубине дополнительные стальные полосы. Благодаря этому спад потенциала происходит по пологой кривой (рис. 4).

Рис. 4. Пример размещения дополнительных стальных полос в земле у края контура заземления за его пределами для снижения шагового напряжения.

Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным путем за счет наличия металлических конструкций, трубопроводов, кабелей и подобных им проводящих предметов, связанных с разветвленной сетью заземления.

Выполнение заземляющих устройств

Заземлители

Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и естественные — находящиеся в земле металлические предметы иного назначения.

Для искусственных заземлителей применяются обычно вертикальные и горизонтальные электроды.

В качестве вертикальных электродов используются стальные трубы диаметром 3—5см и угловая сталь размером от 40x40 до 60x60мм длиной 2,5—3м. В последние годы находят применение стальные прутки диаметром 10—12мм и длиной до 10м.

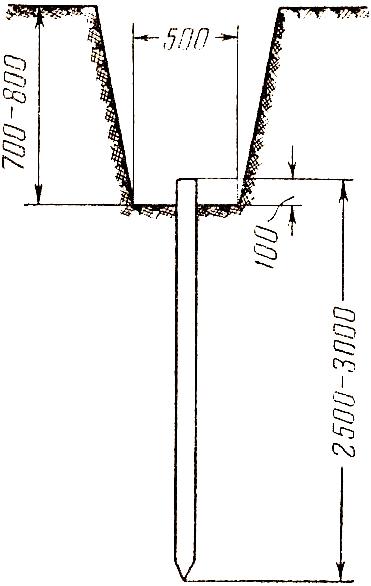

Рис. 5. Установка стержневого электрода в траншее.

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода применяется полосовая сталь сечением не менее 4х12мм или сталь круглого сечения диаметром не менее 6мм.

Размещение электродов производится в соответствии с проектом. При этом заземлители не следует размещать вблизи горячих трубопроводов и других объектов, вызывающих высыхание почвы, а также в местах, где возможна пропитка грунта нефтью, маслами и т. п. Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7—0,8м, после чего производится забивка труб или уголков с помощью механизмов (рис. 5).

Стальные стержни диаметром 10— 12мм длиной 4—4,5м ввертываются в землю с помощью специального приспособления, а более длинные заглубляются вибраторами.

Верхние концы погруженных в землю вертикальных электродов соединяются стальной полосой с помощью сварки.

В таких же траншеях прокладываются и горизонтальные электроды.

Засыпка траншей должна производиться землей, очищенной от строительного мусора, с последующей тщательной трамбовкой.

В качестве естественных заземлителей могут использоваться: проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от коррозии; обсадные артезианских колодцев, скважин, шурфов и т.п.; металлические конструкции и арматура железобетонных конструкций зданий и сооружений, имеющие соединение с землей; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле.

В качестве заземлителей распределительных устройств рекомендуется использовать опоры отходящих линий, соединенных с заземляющим устройством при помощи грозозащитного троса линии, если он не изолирован от опор.

Естественные заземлители обладают, как правило, малым сопротивлением растеканию тока, и поэтому использование их для целей заземления дает весьма ощутимую экономию.

Недостатками естественных заземлителей являются доступность их неэлектротехническому персоналу и возможность нарушения непрерывности соединения протяженных заземлителей (при ремонтных работах и т. п.).