§ 5. Комбинированные способы укрепления откосов

В сложных инженерно-геологических условиях укрепление уступов одним из перечисленных способов зачастую не приводит к желаемым результатам. Поэтому на практике обычно применяются

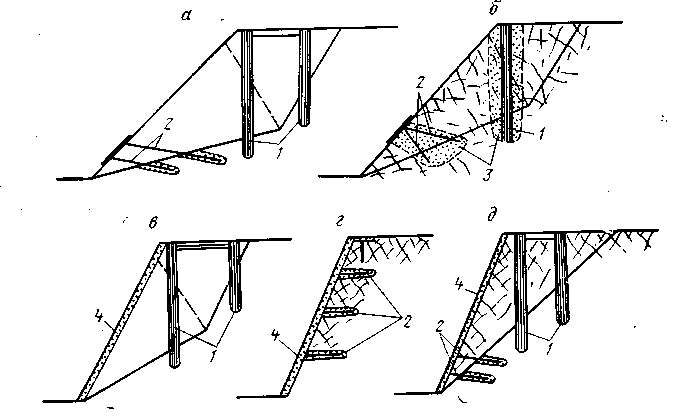

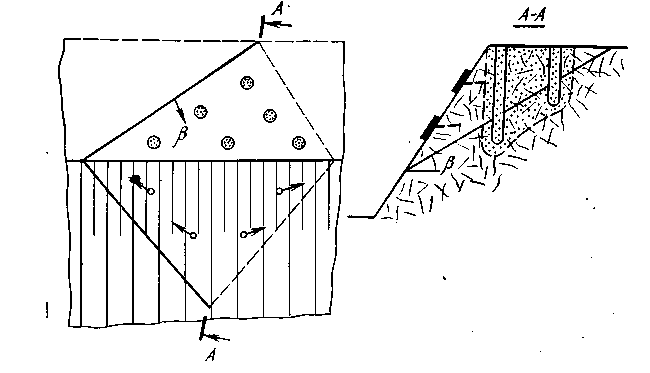

Рис. 11.15. Схема комбинированного укрепления откосов: 1 — железобетонные сваи; 2 — анкеры; 3 — зона цементации; 4 — подвесная железобетонная стенка

комбинации различных способов укрепления: железобетонные сваи со штангами или тросовыми тяжами, механические способы с цементацией трещиноватых пород или с изоляцией поверхности

откоса.

В практике открытых горных работ применяются следующие

комбинации способов укрепления:

железобетонные сваи со штангами или тросовыми тяжами (рис. 11.15,с); железобетонные сваи или штанги с цементацией пород (рис. 11.15,6); железобетонные сваи (рис. 11.15, в) или штанги (рис. 11.15, г) с изоляцией поверхности откоса; железобетонные сваи со штангами и изоляцией поверхности откоса (рис. 11.15,(3).

Возможны и другие сочетания различных способов укрепления.

55

§ 6. Инженерно геологические условия применения различных способов укрепления уступов

Уступы скальных и полускальных пород с подрезанными поверхностями ослабления, контактами слоистости, сланцеватости, трещинами и другими нарушениями, падающими согласно с простиранием борта. Заоткоска уступов под углами, большими угла падения слоев пород и других поверхностей ослабления, приводит к подрезке контактов, которые являются потенциальными поверхностями скольжения. С течением времени связи между частицами пород в зоне контакта ослабевают и сцепление практически стремится к нулю. Так как только силами трения уступ удержаться в равновесии не может, особенно при увлажнении контактов, развиваются деформации, оползни и обрушения уступов. Предотвратить такие деформации возможно, своевременно приняв меры по их укреплению. Наиболее приемлемыми для рассматриваемых условий будут механические способы укрепления: железобетонные сваи и штанги, гибкие тросовые тяжи. Иногда укрепление сочетается с цементацией пород.

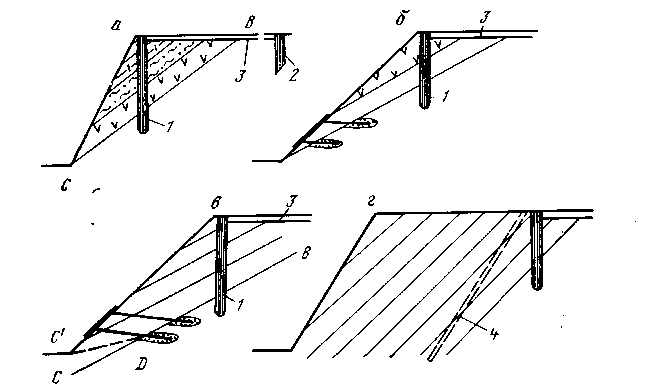

При полной подрезке контактов слоев пород в пределах высоты уступа неустойчивой является вся толща выше поверхности ВС (рис. 11.16, а). Уступ укрепляется железобетонными сваями большого диаметра трубчатого сечения, которые «прошивают» все подрезанные слои пород. ч3амки свай закрепляются ниже поверхности ВС, а верхние концы заанкериваются в устойчивом массиве. Пологие откосы в верхней части укрепляются железобетонными сваями, а в нижней — штангами (рис. 11.16, б).

При частичной подрезке контактов расчетом определяется возможность разрушения пород вкрест слоистости в основании откоса и сдвига по контакту ВС (рис. 11.16, в). Если расчеты подтверждают такую возможность, то за потенциальную поверхность скольжения принимается поверхность BDC, а укрепление нижней части откоса производится тросовыми тяжами.

В зависимости от физико-механических свойств горных пород в контактных зонах, коэффициент запаса устойчивости уступов после заоткоски может быть больше или меньше 1. Если м>1, то работы по укреплению уступов могут производиться после их заоткоски. Если же п<\, т. е. подрезка контактов недопустима, вначале производится укрепление уступа железобетонными сваями, а затем его заоткоска (рис. 11.16, г). Укрепление сваями обеспечит достаточную устойчивость уступа на время, необходимое для завершения укрепительных работ, которые могут производиться только с откоса уступа (укрепление анкерами, покрытие поверхности откоса и пр.).

Уступы скальных пород, подсеченные трещинами или тектоническими нарушениями, укрепляются в зависимости от угла падения поверхности ослабления сваями или анкерной крепью. При

56

углах падения нарушений Р<50° применяются сваи (или шпоны), а при р>50° — анкерная крепь.

Уступы скальных и полускальных пород, ослабленные системами трещин или отдельными трещинами, ориентированными диагонально направлению простирания борта. В трещиноватых породах выделяют несколько систем трещин, ориентированных под не-

Рис. 11.16. Схемы укрепления слоистых откосов с подрезанными контактами слоев пород:

/ — железобетонные сваи; 2 — анкер; 3 — анкерная тяга; 4 — отрезная

щель

которым острым углом к направлению простирания борта. Влияние их на устойчивость уступов различно. Поэтому выделяются основные, наиболее опасные системы трещин. По этим трещинам и сопряженным с ними системам трещин возможны обрушения пород с образованием «желобов». Деформации развиваются постепенно и сопровождаются вначале небольшими осыпями. Процесс активизируется в результате сейсмического действия взрывов. Нарастание деформаций во времени приводит к обрушениям больших массивов пород. Такие обрушения наблюдались на карьерах «Объединенный» н «Миллионный» Донского рудоуправления, на Кургашннканском, Сибайском и др.

В зависимости от назначения берм выбирается способ их укрепления. Обычно применяется комплексное укрепление: транспортные бермы- укрепляются сваями и штангами с одновременной цементацией ослабленной зоны (рис. 11.17). В качестве цементационных используются скважины, пробуренные для установки свай. Штанги устанавливаются в плоскости, нормальной к простиранию поверхности трещин.

57

Если вода не просачивается на поверхность откоса, а песчано-глинистые породы имеют высокую влажность, в этом случае развиваются оползни откосов. Они могут быть предотвращены следующим образом:

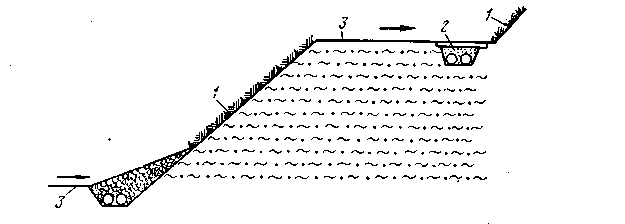

Рис. 11.19. Схема стабилизации откоса с помощью агромелиоративных мероприятий:

/ — растения с развитой корневой системой; 2 — дренажная канавка; 3— спланированная площадка

упрочнением пород взрывами камуфлетных зарядов с последующим заполнением образовавшейся полости бетоном [9];

электрохимическим упрочнением пород постоянным электрическим полем [58].

Одним из эффективных способов борьбы с ветровой эрозией и размывом поверхности откосов сточными водами является применение комплекса агромелиоративных мероприятий: засев травами и кустарником с развитой корневой системой поверхности откосов; обеспечение организованного сбора и отвода поверхностных стоков; соответствующая планировка поверхности берм и территории, примыкающей к карьеру, проходка нагорных и дренажных канав и пр. (рис. 11.19).

Укрепление уступов многолетне мерзлых пород. При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом в условиях вечной мерзлоты возникает проблема изоляции многолетнемерзлых пород для предотвращения их сезонного оттаивания в теплый период года.

В обычных температурных условиях основное назначение методов укрепления — стабилизация неустойчивых участков бортов, тогда как в условиях вечной мерзлоты преследуется цель изоля-

ции массива от воздействия положительных температур в теплый период года. Вечномерзлые породы различного состава и свойств, сцементированные трещинным льдом, в обнажениях подобны монолитным скальным породам. Под воздействием положительных температур происходит сезонное оттаивание пород на определенную глубину, что и обуславливает образование осыпей и обрушений. Для сохранения устойчивости откосов необходимо либо предотвратить проникновение тепла в глубь массива, либо удержать оттаявший слой пород на поверхности откоса и тем самым локализовать процесс оттаивания. В по-

-- х—. — следнем случае теплоизоля-тором служит оттаявший породный слой.

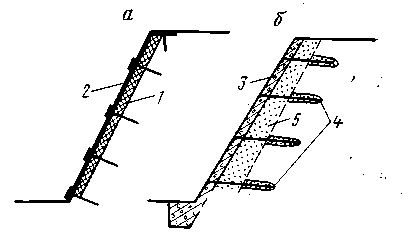

Рис. 11.20. Схемы укрепления откосов в

условиях многолетней мерзлоты: / — пенополистирол; 2— железобетонные плитки; 3 — сборная защитная железобетонная стенка; 4 — анкеры; 5 — слой пород, подверженный сезонному оттаиванию

Наиболее простым считается метод теплоизоляции материалами с малым объемным весом и низким коэффициентом теплопроводности, например пенополи-стиролом ПСБ (пенополи-стирол суспензионный беспрессовый). Этот материал имеет плотность 30 кг/.м3, коэффициент теплопроводности 0,035—0,040 и водопо-глощение около 2% от объема. Но существенным пре-

пятствием к его применению является пока высокая стоимость-Конструкция покрытия с использованием пенополистирола приведена на рис. П-20, а.

Механическое укрепление поверхности откосов и берм в условиях многолетней мерзлоты имеет свои особенности. Если в обычных условиях легкие покрытия служат в -качестве изоляторов и почти не несут нагрузок, то в условиях вечной мерзлоты они должны рассчитываться на давление слоя пород, мощностью равного глубине сезонного оттаивания. Эта глубина составляет 1,5—2 м.

Наиболее приемлемым для условий вечной мерзлоты является способ укрепления уступов сборными железобетонными защитными стенками в сочетании со штанговой крепью (рис. 11.20, б). Такая стенка не может исключить оттаивания пород за ней, по она способна оказать необходимое сопротивление давлению оттаявшего слоя пород.

61

На карьере «Объединенный» таким способом укреплены транспортные бермы на двух горизонтах общей протяженностью около 350 м.

Улавливающие бермы, не несущие постоянных нагрузок, достаточно укреплять штангами в сочетании с покрытием поверхности откосов подвесными железобетонными стенками.

Рис. 11.17. Схема комплексного укрепления откоса, подсеченного кососекущими поверхностями ослабления:

(5 — угол падения поверхности ослабления

Если породы не склонны к выветриванию, то для предотвращения осыпей, вызываемых сейсмическим действием взрывов и локальных обрушений, поверхность откоса между штангами затягивается металлической сеткой с антикоррозийным покрытием.

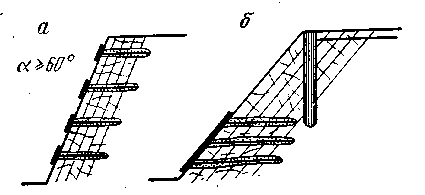

Уступы скальных и по л у скальных пород, за-откошенные по наслоению или согласнопадаю-щим трещинам. В уступах, заоткошенных по наслоению, деформации проявляются в виде отслаивания отдельных блоков пород, разбитых трещинами, нормальными к поверхности слоев. Откосы укрепляются штангами или сваями. Штанги применяются для укрепления крутых (а^=60°) откосов (рис. 11.18, а). Пологие откосы укрепляются комбинированно: железобетонными сваями в верхней части уступа и штангами или тяжами в нижней части (рис. 11.18, б).

Уступы, сложенные интенсивно выветривающимися скальными и полускальными породами. Уступы скальных и полускальных пород, не нарушенных поверхностями ослабления, но склонных к интенсивному выветриванию после их обнажения, образуют осыпи, которые приводят к сработке берм. Поверхность откосов таких уступов укрепляется подвесными

58

стенками (см. рис. 11.15, г). Отдельные неустойчивые блоки пород укрепляются штангами, которые одновременно служат для подвески металлической сетки.

Уступы в делювиальных отложениях. Естествен ные склоны, примыкающие к бортам карьеров, а также долины древних рек, пересекающие карьерное поле, являются причинами возникновения делю-

виальных оползней.

В основании делювия залегают либо скальные и полускальные породы, либо плотные глины и суглинки.

Рис. 11.18. Схемы укрепления уступов, откошенных по наслоению

При твердых породах в основании оползня уступы укрепляются массивными железобетонными подпорными стенами (см. рис. II.8, а) или

МИ (СМ. рис. 11.о, и/ гши

контрфорсами (см. рис. 11.10, а, б), которые сооружаются непосредственно на скальном или полускальном основании.

Подпорные стены возводятся на всю высоту уступа только в тех случаях, когда породы сильно увлажнены, в связи с чем оползень обладает большой подвижностью. Чаще такой необходимости не возникает и высота стены составляет 4/г или */з высоты уступа.

Контрфорсы обычно отсыпаются на всю высоту уступа. Особенно это необходимо в тех случаях, когда отсыпка ведется взамен вынутых рыхлых пород. В противном случае обрушение подработанных откосов рыхлых пород над контрфорсом приведет к постепенному его заиливанию и потере фильтрующей способности.

Если в основании контрфорса расположены недостаточно прочные породы, сдвиг может произойти по более глубоко расположенным поверхностям скольжения. Для предотвращения этой опасности подпорные стены и контрфорсы сооружаются на свайных фундаментах (см. рис. 11.8,6 и 11.10, в).

Уступы полускальных пород со слабыми прослоями в основании. Если в основании уступов, сложенных относительно крепкими горными породами, залегает слабый слой даже небольшой мощности, это может привести к образованию оползней. В зависимости от мощности слабого слоя укрепление производят:

железобетонными сваями и шпонами при мощности слабого прослоя 0,5 м и более;

разрушением взрывом контактов, включающих слабый слой, с перемешиванием пород и в некоторых случаях с цементацией в раздробленной зоне при мощности слабого слоя менее 0,5 м (см. рис. 11.14).

59