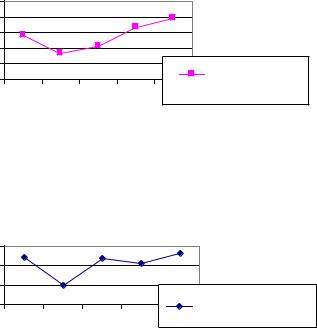

- •Рисунок 2.4 Динамика технологических показателей разработки Самотлорского месторождения ОДАО ''Самотлорнефть"

- •Рисунок 3.1 Успешность производства работ по скважинам с разделением продуктивных отложений по типам пород

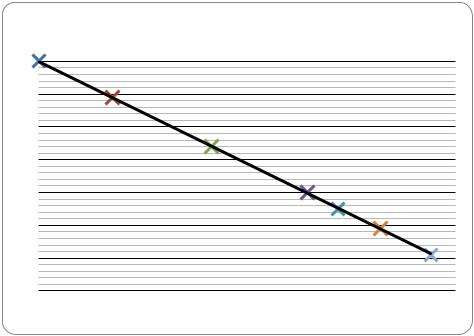

- •Рисунок 3.2 Приведенная к единой дате динамика приростов дебитов нефти по скважинам, стимулированных ГРП

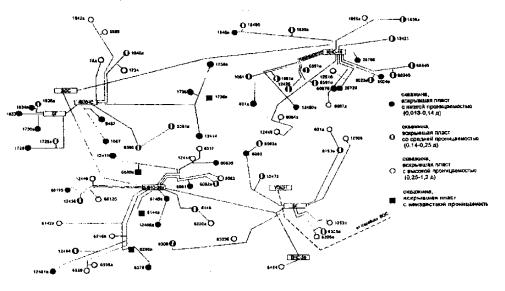

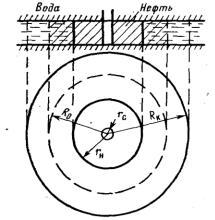

- •Рисунок 2.1

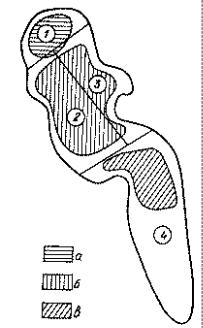

- •Рисунок 2.2

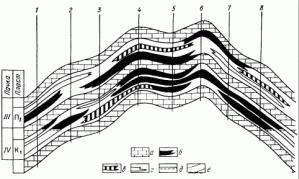

- •Рисунок 2.3

- •Рисунок 2.4

- •Таблица 2.8

- •Нарушение проницаемости пласта.

- •Нарушение проницаемости песчаной пробки.

- •Пластовые жидкости.

- •Таблица 3.1

- •ЖИДКОСТИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- •Размеры и однородность

- •Рисунок 3.5

- •Таблица 3.5

- •Таблица 4.5

- •Приспособления для безопасной работы оборудования

- •Горючие вещества

- •Опасные материалы

- •Перемещение материалов

- •Складирование материалов

- •Самодвижущееся оборудование

- •Правила и безопасные приемы работ

- •Соответствие Российским требованиям

- •Анализ условий труда и наблюдение за выполнением работ

- •Действия при аварии

- •РЕФЕРАТ

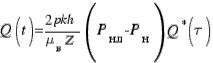

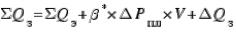

- •Расчет устьевого давления

- •Расчет на блендере

- •4.3. Оценка воздействия на окружающую среду

- •2. Давление и температура в залежах

- •Список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ:

- •1.1 Определение пористости

- •1.3 Определение объемной плотности пород

- •Таблица 1.

- •Характеристика сит для гранулометрического анализа

- •Работа адгезии оценивается уравнением Дюпре:

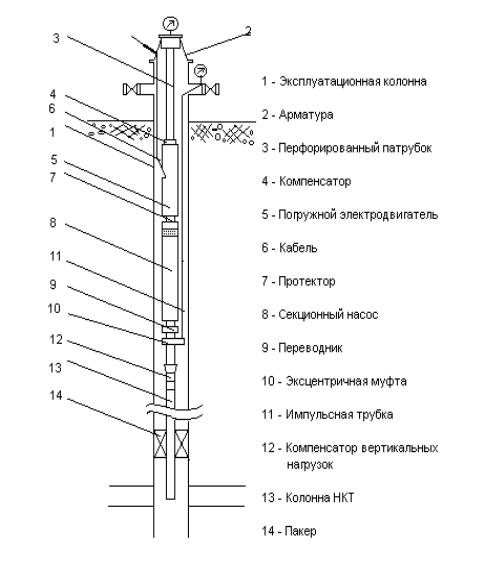

- •Введение

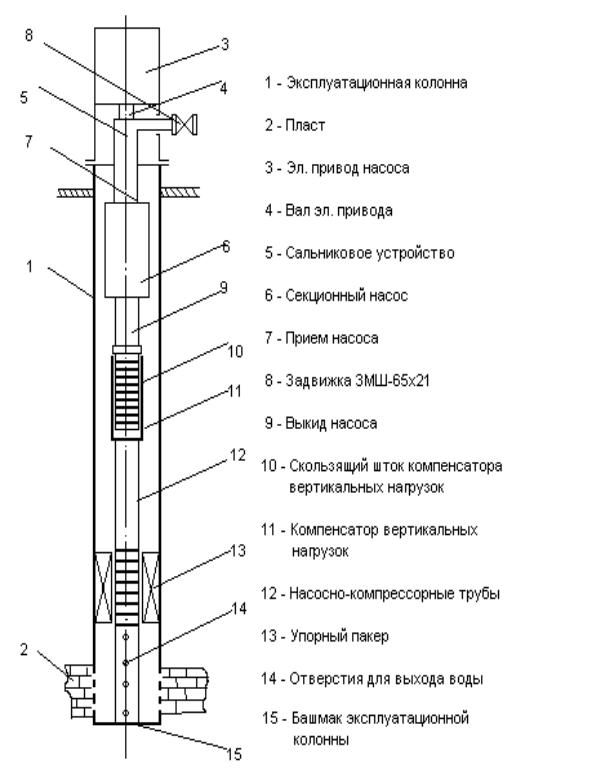

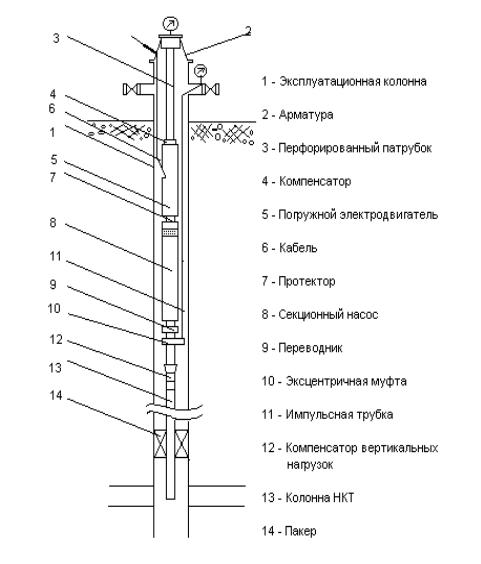

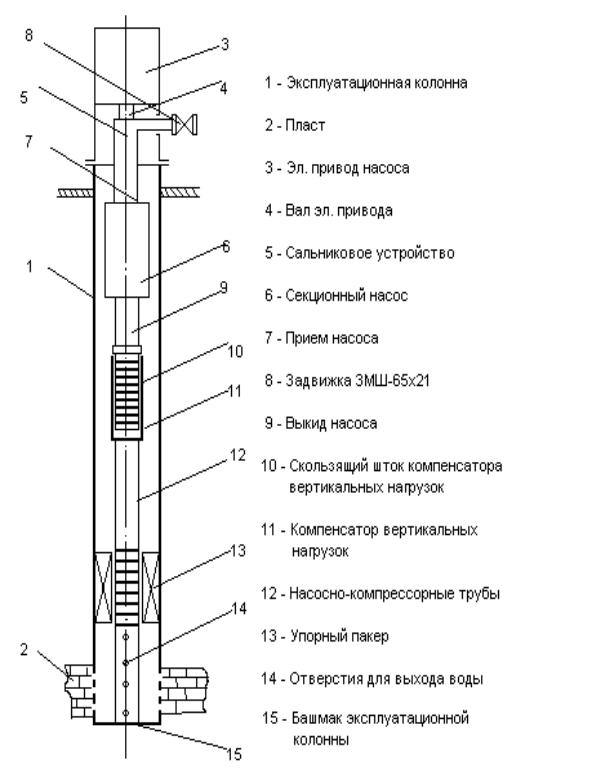

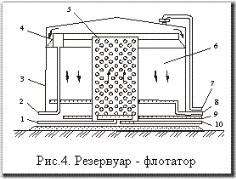

- •1.2 Устройство и принцип действия

- •1.5 Характерные неисправности и способы их устранения

- •1.6 Порядок сдачи оборудования в ремонт

- •1.7 Порядок проведения ремонта

- •1.8 Монтаж оборудования после ремонта

- •1.9 Гидравлические испытания после ремонта

- •3. Охрана труда и техника безопасности при ремонте оборудования

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПАВ

- •ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛОРАСТВОРИМЫХ ПАВ

- •МИЦЕЛЛЯРНЫЕ РАСТВОРЫ (MP)

- •ПОЛИМЕРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ

- •ВОДОГАЗОВОЕ ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- •ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ГАЛКА И ГАЛКА-ПАВ

- •Дополнительные сведения по месторождению Ярегское

- •Сводный стратиграфический разрез Ярегского нефтяного месторождения

- •Введение

- •1. Биотехнологии

- •2. Современные биотехнологии охраны окружающей среды

- •2.2 Биологическая рекультивация

- •2.3 Биотехническая очистка почв от нефти и нефтепродуктов

- •2.4 Биотехнология очистки выбросов в атмосферу

- •Заключение

- •Список использованных источников

- •3. Формирование коллекторов нефти и газа

- •2. СОСТАВ КОЛЛЕКТОРОВ

- •Единицы измерения проницаемости

- •Таблица 4

- •2. Геологический раздел

- •6. Охрана окружаюшей среды

- •2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- •Таблица 2.3.1

- •Коллекторские свойства продуктивных пластов

- •3. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- •3.3 Виды кислотных обработок

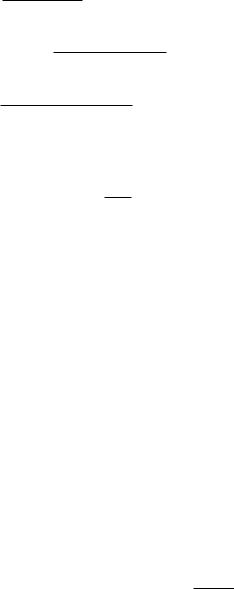

- •1 — вода;

- •2 — кислота;

- •3 — продавочная жидкость.

- •5. ОХРАНА ТРУДА

- •ПЛАН

- •6. Влияние нефтедобычи на природу

- •7. Опасный промысел

- •8. Авария в Мексиканском заливе – человек или природа?

- •10. Используемая литература

- •Опасный промысел

- •Авария в Мексиканском заливе – человек или природа?

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

группы месторождений легких неф-тей представляет интерес поиск способа реализации водога-зовой циклической репрессии за счет собственного газа

путем периодического и управляемого снижения пластового давления ниже давления насыщения нефти газом.

ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ГАЛКА И ГАЛКА-ПАВ

В методе реализован известный в аналитической химии принцип «возникающих реагентов» (гомогенного осаждения). В пласт закачивается гомогенный водный раствор, содержащий гелеобразующую систему (карбамид — соль алюминия — вода — ПАВ). В пласте за счет его тепловой энергии или энергии закачиваемого теплоносителя карбамид постепенно гидролизуется. Образующиеся продукты гидролиза вызывают сдвиг протолитического равновесия ионов алюминия, в результате чего через определенное время по механизму кооперативного явления происходит гидролитическая поликонденсация гидроксокомплексов алюминия и во всем объеме раствора практически мгновенно образуется гель. При этом основные характеристики можно регулировать.

Для регулирования фильтрационных потоков в продуктивных пластах месторождений, увеличения охвата пластов заводнением, повышения нефтеотдачи разработаны две технологии с применением неорганических гелеобразующих составов — ГАЛКА и ГАЛКА-ПАВ. Опытно-

промышленные испытания на месторождениях Западной Сибири показали технологическую и экономическую эффективность метода: снижение обводненности продукции добывающих скважин на 10— 50 %, увеличение дебитов по нефти. Дополнительная добыча нефти составила 40— 60 т на 1 т гелеобразующей системы. Для приготовления гелеобразующих составов можно использовать алюмосодержащие отходы многотоннажных промышленных производств.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ВВЕДЕНИЕ

В наше время существенно увеличились масштабы добычи нефти и газа и вводятся в разработку месторождения со сложными геолого-

физическими условиями, решается важнейшая проблема увеличения полноты извлечения нефти из недр.

Исследования показывают, что средняя величина коэффициента нефтеотдачи составляет в СНГ 0,37-0,4, а в США – 0,33 (по данным Торри).

Нефтеотдача пластов, сложенных малопроницаемыми коллекторами, характеризующимися режимом растворенного газа, еще ниже. М.Макет считает, что объем нефти, которая может быть извлечена из пластов, достигших экономического предела эксплуатации с помощью существующих методов воздействия, составит 1/3 объема нефти оставшейся в пласте. Следовательно, запасы остаточной нефти в так называемых истощенных пластах огромны. Они представляют собой солидный резерв нефтедобывающей промышленности. Повышение коэффициента нефтеотдачи пласта со средними запасами до 0,7-0,8 равносильно открытию

новых крупных месторождений. Увеличение отношения объема добываемой нефти к ее остаточным труднодоступным (или недоступным) для извлечения запасам является очень важной и сложной проблемой. Однако работы отечественных и зарубежных исследователей показали, что она может быть решена в ближайшем будущем.

Нефтеотдача – отношение количества извлеченной из пласта нефти к первоначальным ее запасам в пласте. Различают текущую и конечную нефтеотдачу. Под текущей нефтеотдачей понимают отношение количества извлеченной из пласта нефти на данный момент разработки пласта к первоначальным ее запасам. Конечная нефтеотдача – отношение количества добытой нефти к первоначальным ее запасам в конце разработки пласта. Вместо термина «нефтеотдача» употребляют также термин «коэффициент нефтеотдачи».

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Паротепловая обработка призабойной зоны скважин

Величина притока и темпы извлечения нефти, производительность скважины в значительной степени зависят от состояния призабойной зоны скважины. Особое значение имеет эффективная проницаемость призабойной зоны пласта. Ввиду радиального притока жидкости в скважину, на единицу площади призабойной зоны приходится наибольшее количество поверхностно-активных компонентов. Снижение проницаемости

призабойной зоны может быть обусловлена выпадением содержащихся в нефти парафина и асфальтено-смолистых веществ, а также отложением их на

поверхности породы и стенках скважины. Поверхности частиц песка или других пород скелета пласта могут служить такими же центрами кристаллизации, как и шероховатые поверхности стенок насосно-

компрессорных труб.

В результате адсорбции поверхностно-активных веществ нефти может

изменяться молекулярная природа поверхности и произойти гидрофобизация первоначально гидрофильной породы. Опыты Ф.А. Требина показали, что явление затухания фильтрации с повышением температуры снижается, и при 60-65°С для большинства нефтей оно почти исчезает. Повышение

температуры препятствует также выделению из нефти парафина и асфальтено-смолистых веществ. Указанные факты показывают, что для

повышения производительности скважин тепловое воздействие на призабойную зону является одним из важных методов.

Паротепловое воздействие на призабойную зону преследует цель прогрева ограниченной площади пласта, направленного на увеличение продуктивности скважин. При этом улучшаются фильтрационные характеристики, снижается вязкость нефти, изменяйся смачиваемость горных пород, увеличивается подвижность нефти, активизируется режим растворенного газа.

Тепловое воздействие на призабойную зону может быть осуществлено

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

путем электропрогрева или закачкой пара. Нагнетание пара в пласт производят в режиме циклической закачки его в добывающие скважины, выдержкой их в течение некоторого времени и последующего отбора продукции из этих же скважин. При данной технологии достигается прогрев нефтесодержащего пласта в призабойной зоне скважин, наряду со снижением вязкости повышается пластовое давление, происходит очистка призабойной зоны от смолистых веществ и восстановление ее проницаемости, в результате чего увеличивается приток нефти к скважинам, значительно облегчается подъем продукции по стволу скважины, увеличивается охват пласта вытеснением.

На этапе нагнетания пара в пласт он преимущественно внедряется в наиболее проницаемые слои и крупные поры пласта. Во время выдержки в прогретой зоне пласта за счет противоточной капиллярной пропитки происходит активное перераспределение жидкостей: горячая вода и пар проникают в менее проницаемые пропластки, вытесняя оттуда прогретую нефть в более проницаемые слои.

Технология пароциклического воздействия на пласт заключается в последовательной реализации трех операций (этапов).

Этап 1. В добывающую скважину в течение двух-трех недель закачивается пар в объеме 30-100 т на один метр эффективной

нефтенасыщенной толщины пласта. При этом происходит нагревание скелета пласта, содержащейся в нем нефти, температурное расширение всех компонентов, повышение давления в призабойной зоне. Объем закачиваемого пара должен быть тем больше, чем больше вязкость нефти в пластовых условиях и чем меньше давление в пласте.

Этап 2. После закачки пара скважину закрывают на «паропропитку» и выдерживают для конденсации пара и перераспределения насыщенности в пласте. В этот период происходит выравнивание температуры между паром, породами пласта и насыщающих его флюидов. При снижении давления в зону конденсации устремляется оттесненная от призабойной зоны пласта

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

нефть, ставшая более подвижной в результате уменьшения вязкости при прогреве. В период конденсации пара происходит и капиллярная пропитка – в низкопроницаемых зонах нефть заменяется водой.

Этап 3. После выдержки скважину пускают на режим отбора продукции, при котором эксплуатацию ведут до предельного рентабельного дебита. По мере остывания прогретой зоны пласта в процессе эксплуатации дебит скважины постепенно уменьшается. Этот процесс сопровождается уменьшением объема горячего конденсата, что приводит к снижению давления в зоне, ранее занятой паром. Возникающая при этом депрессия является дополнительным фактором, способствующим притоку нефти в эту зону.

Эти операции (этапы) составляют один цикл. Фазы каждого цикла, а также объемы закачки пара (на 1 м эффективной толщины пласта) – величины непостоянные и могут меняться от цикла к циклу для получения максимального эффекта.

При осуществлении паротепловой обработки скважин горные породы действуют как теплообменник и способствуют тому, чтобы тепло, аккумулированное в процессе закачки пара, эффективно использовалось при фильтрации нефти из пласта в скважину. Одновременно при проведении паропрогрева происходит очистка призабойной зоны от парафина и асфальтено-смолистых отложений.

Реакция пласта на циклическую закачку пара в значительной степени зависит от коллектора. В толстых крутопадающих пластах, где преобладающим механизмом вытеснения нефти является гравитационное дренирование, может быть осуществлено 10 циклов и более. В пологих пластах, где добыча осуществляется на режиме растворенного газа, пластовая энергия быстро истощается, ограничивая число циклов обработки паром до 3-5.

На практике период нагнетания пара обычно равен одной неделе, редко

– более трех недель, а период выдержки длится 1-4 сут, иногда больше, в

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

зависимости от характеристик пласта. Последующая добыча с повышенным дебитом может длиться от 4 до 6 месяцев, после чего цикл работ повторяется.

Существенным экономическим показателем эффективности пароциклического воздействия является паронефтяной фактор, величина которого не должна превышать 2 т/т.

Прогрев ПЗС производят также с помощью спуска на забой скважины нагревательного устройства - электропечи или специальной погружной газовой горелки.

Однако электропрогревом, вследствие малой теплопроводности горных пород, не удается прогреть более или менее значительную зону, и радиус изотермы с избыточной температурой 40 °С, как показывают расчеты и

исследования, едва достигает 1 м.

При закачке теплоносителя радиус зоны прогрева легко доводится до 10 - 20 м, но для этого требуются стационарные котельные установки -

парогенераторы. При периодическом электропрогреве ПЗС в скважину на специальном кабеле-тросе спускают на нужную глубину электронагреватель

мощностью несколько десятков кВт. Повышение мощности приводит к повышению температуры в зоне расположения нагревателя до 180 - 200 С,

вызывающее образование из нефти кокса.

Для периодического прогрева ПЗС создана самоходная установка электропрогрева скважин СУЭПС-1200 на базе автомашины повышенной проходимости ЗИЛ-157Е. На машине смонтированы каротажная лебедка с

барабаном и приводом от двигателя автомобиля. На барабан наматывается кабель-канат КТНГ-10 длиной 1200 м с наружным диаметром 18 мм. Кабель- канат имеет три основные токопроводящие жилы сечением по 4 мм2 и три сигнальные жилы сечением по 0,56 мм2. Скрутка жил обматывается

прорезиненной лакотканью и грузонесущей оплеткой, рассчитанной на разрывное усилие кабеля в 100 кН.

Вес 1 м кабеля 8 Н. На одноосном прицепе смонтированы

автотрансформатор и станция управления от установки для центробежных

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

электронасосов, применяемых при откачке нефти из скважин.

В комплект установки СУЭПС-1200 входят три таких прицепа для

обслуживания трех скважин, а также вспомогательное оборудование, состоящее из устьевого ручного подъемника, треноги блока-баланса,

устьевых зажимов кабеля и другого оборудования. Нагревательный элемент имеет три U-образные трубки из красной меди диаметром 11 мм,

заполненные плавленой окисью магния. В трубках расположена спираль из нихромовой проволоки (рис.21).

Сверху нагревательные трубки закрыты металлическим кожухом для защиты от механических повреждений. Нагреватель имеет наружный диаметр 112 мм и длину 2,1 м при мощности 10,5 кВт и длину 3,7 м при мощности 21 кВт. В верхней части электронагревателя монтируется термопара, подключаемая к сигнальным жилам кабеля, с помощью которой регистрируется на поверхности забойная температура и весь процесс прогрева. На устье скважины кабель-канат подключается к станции

управления и автотрансформатору, который подсоединяется к промысловой низковольтной (380 В) сети.

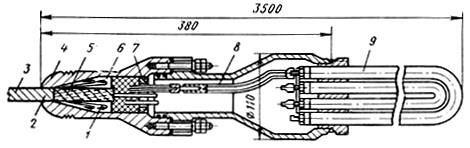

Pис. 21- Скважинный электронагреватель:

1 - крепление кабеля; 2 - проволочный бандаж; 3 - кабель-трос; 4 - головка нагревателя; 5 - асбестовая оплетка; 6 - свинцовая заливка; 7 - нажимная гайка; 8 - клеммная полость; 9 - нагревательпые трубки.

Практика использования электропрогрева ПЗС показала, что температура на забое стабилизируется через 4 - 5 сут непрерывного прогрева.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

В некоторых случаях стабилизация наступает через 2,5 сут (рис. 22).

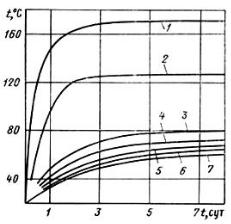

Рис. 22- Изменение температуры на забоях скважины во времени при электропрогреве: 1 - 21 кВт; 2 - 10,5 кВт; 3, 4 - 21 кВт; 5, 6, 7 - 10,5 кВт.

Кривые 1, 2 - для скважин Арланского месторождения, остальные - для

Ишимбайского

Измерения температуры по стволу скважины показали, что нагретая зона распространяется примерно на 20 - 50 м вверх и на 10 - 20 м вниз от

места установки электронагревателя. Это объясняется конвективным переносом теплоты в результате слабой циркуляции жидкости в колонне над нагревателем. По данным промысловых электропрогревов ПЗС в Узбекнефти после 5 -7-суточного прогрева нагревателем мощностью 10,5 кВт и

последующего его отключения температура на забое падает со скоростью примерно 3 - 5 °С/ч. Поэтому пускать скважину в работу после

электропрогрева необходимо без промедления.

Эффект прогрева держится примерно 3 - 4 мес. Повторные прогревы,

как правило, показывают снижение эффективности.

По результатам 814 электропрогревов в Узбекнефти эффективных было 66,4 %, при этом получено 70,3 т дополнительно добытой нефти на

одну успешную обработку. По результатам 558 электропрогревов в Башкирии эффективных было 64,7 %, при этом на каждую эффективную обработку получено 336 т дополнительной нефти.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

В Сахалиннефти по данным 670 операций средняя эффективность составила 63 т дополнительной нефти на 1 обработку.

Тепловые методы повышения нефтеотдачи

При тепловых методах повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) коллектор подогревается, чтобы снизить вязкость нефти и/или испарить ее. В обоих случаях нефть становится более подвижной и ее можно более эффективно направлять к добывающим скважинам. Помимо добавочного тепла в этих процессах создается движущая сила (давление). Существует два перспективных метода термического ПНП: нагнетание перегретого водяного пара и метод внутрипластового движущегося очага горения.

Вытеснение нефти перегретым паром

Водяной пар благодаря скрытой теплоте парообразования обладает значительно большим теплосодержанием, чем горячая вода. Если вода при температуре 148,9°С содержит 628 кДж/кг тепла, то насыщенный пар при той же температуре – 2742 кДж/кг, т.е. более чем в 4 раза. Но это еще не означает, что пар отдаст пласту в 4 раза больше тепла, чем-то же количество

воды. Если пластовая температура равна 65°С, то 1 кг воды, нагретой до 148,9°С передает пласту 356 кДж, а 1 кг пара при тех же условиях – 2470

кДж, т.е. почти в 7 раз больше. Поэтому при помощи пара в пласт можно внести значительное количество тепла в расчете на единицу веса нагнетаемого агента. Кроме того, при одинаковых условиях 1 кг пар занимает в 25-40 раз больший объем и может вытеснить наибольший объем

нефти, чем горячая вода.

При закачке пара в нефтяной пласт используют насыщенный влажный пар, представляющий собой смесь пара и горячего конденсата. Степень сухости закачиваемого в пласт пара находится в пределах 0,3-0,8. Чем выше

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

степень сухости пара, равная отношению массы пар к массе горячей воды при одинаковом давлении и температуре, тем больше у него теплосодержание по сравнению с горячей водой. К примеру, при давлении 10 МПа и температуре 309°С у влажного пара со степенью сухости 0,6 теплосодержание почти в 1,6 раза больше, чем у горячей воды.

Процесс распространения тепла в пласте и вытеснение нефти при нагнетании в пласт водяного пара является более сложным, чем при нагнетании горячей воды. Пар нагнетают в пласты через паронагнетательные скважины, расположенные внутри контура нефтеносности, извлечение нефти производится через добывающие скважины.

Механизм извлечения нефти из пласта, при нагнетании в него перегретого пара, основывается на изменениях свойств нефти и воды, содержащихся в пласте, в результате повышения температуры. С повышением температуры вязкость нефти, ее плотность и межфазовое отношение понижаются, а упругость паров повышается, что благоприятно влияет на нефтеотдачу. Увеличению нефтеотдачи также способствуют процессы испарения углеводородов за счет снижения их парциального давления. Снижение парциального давления связано с наличием в зоне испарения паров воды. Из остаточной нефти испаряются легкие компоненты и переносятся к передней границе паровой зоны, где они снова конденсируются и растворяются в нефтяном валу, образуя оторочку растворителя, которая обеспечивает дополнительное увеличение нефти. При температуре 375°С и атмосферном давлении может дистиллироваться (перегоняться) до 10% нефти плотностью 934 кг/м3.

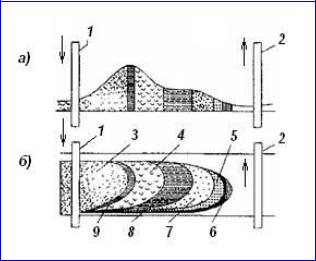

При паротепловом воздействии (ПТВ) в пласте образуются три характерные зоны: зона вытеснения нефти паром; зона горячего конденсата, где реализуется механизм вытеснения нефти водой в неизотермических условиях, и зона, не охваченная тепловым воздействием, где происходит вытеснение нефти водой пластовой температуры (рис.31). Указанные зоны различаются по температуре, распределению насыщенности жидкости и

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

механизму вытеснения нефти из пласта. Процессы, происходящие в каждой из этих зон, испытывают взаимное влияние.

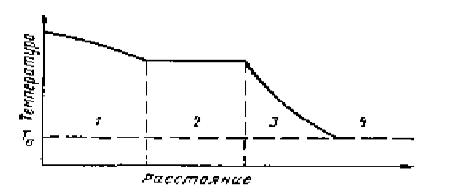

Рис.31- Схема распределения температуры в пласте при нагнетании в

него водяного пара. Зоны: 1 – перегретого пара: 2 – насыщенного пара; 3 – горячего конденсата: 4 – остывшего конденсата.

Нагрев пласта вначале происходит за счет теплоты прогрева. При этом температура нагнетаемого перегретого пара вблизи нагнетательной скважины снижается (в зоне 1) до температуры насыщенного пара (т.е. до точки кипения воды при пластовом). На прогрев пласта (в зоне 2) расходуется скрытая теплота парообразования и далее пар конденсируется. В этой зоне температура пароводяной смеси и пласта будут приблизительно постоянны и равны температуре насыщенного пара (зависящей от давления), пока используется вся скрытая теплота парообразования. Основным фактором увеличения нефтеотдачи здесь является испарение (дистилляция) легких фракций остаточной нефти, образованной после вытеснения горячей водой. Размеры ее при практически приемлемых объемах закачки небольшие. В зоне 3 пласт нагревается за счет теплоты горячей воды (конденсата) до тех пор, пока температура ее не упадет до начальной температуры пласта. В зоне 4 температура пласта снижается до начальной.

Нефть вытесняется остывшим конденсатом при пластовой температуре. Часть теплоты, как и в случае нагнетания горячей воды, расходуется через кровлю и подошву пласта. Кроме того, на распределение

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

температуры влияет изменение пластового давления по мере удаления теплоносителя от нагнетательной скважины. В соответствии с распределением температуры нефть подвергается воздействию остывшей воды, горячего конденсата, насыщенного и перегретого пара. Увеличению нефтеотдачи также способствуют процессы испарения под действием пара нагретой нефти и фильтрации части углеводородов в парообразном состоянии. В холодной зоне пары углеводородов конденсируются, обогащая нефть легкими компонентами и вытесняя ее как растворитель.

Механизм вытеснения и характер распределения температуры в пласте удобно рассматривать и в обратном к вытеснению направлении (рис.32).

Рис.32 - Схема вытеснения нефти паром. Условные обозначения: а - пар; б - вода; в – нефть

Взоне 4 фильтруется безводная нефть при пластовой температуре.

Взоне 3 температура пласта тоже равна начальной. Вытеснение нефти водой происходит при пластовой температуре. Насыщенность воды в направлении вытеснения постепенно уменьшается до значения насыщенности связанной водой.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Зона 2 – это зона горячей воды. Температура в этой зоне снижается от температуры пара до начальной пластовой. В ней фильтруется горячая вода, нагретая нефть, обогащенная легкими фракциями углеводорода, которые образовались из остаточной нефти в зоне пара и вытесняются из зоны конденсации. Здесь вытеснение нагретой нефти производится горячей водой. В этой зоне повышение коэффициента нефтеотдачи достигается за счет снижения вязкости нефти, повышения ее подвижности, усиления капиллярных эффектов.

На участке зоны 2, примыкающей к зоне 1, температура несколько ниже, чем температура парообразования. В этой зоне, размеры которой небольшие, пары воды и газообразные углеводородные фракции из-за

охлаждения компенсируются и вытесняются горячей водой по направлению к добывающим скважинам.

Зоны: 1 - насыщенного пара; 2 - вытеснение нефти горячей водой; 3 - вытеснение нефти водой при пластовой температуре; 4 - фильтрация нефти

при начальных условиях.

Зона 1 – это зона влажного пара, которая образуется вблизи нагнетательной скважины. В ней температура приблизительно постоянна, ее значение равно температуре парообразования воды, зависящей от давления в пласте. В этой зоне происходит испарение легких фракций из остаточной нефти.

Таким образом, увеличение нефтеотдачи пласта при закачке пара достигается за счет снижения вязкости нефти, что способствует улучшению охвата пласта воздействием: путем расширения нефти, перегонки ее паром и экстрагирования растворителем, что повышает коэффициент вытеснения.

Вязкость нефтей, как правило, резко снижается с увеличением температуры, особенно в интервале 20-80°С. Поскольку дебит нефти обратно

пропорционален ее вязкости, то производительность скважин может быть увеличена в 10-30 раз и более.

Высоковязкие нефти со значительной плотностью обладают большим

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

темпом снижения вязкости, остаточная нефтенасыщенность их уменьшается более резко, особенно при температурах до 150°С. С повышением температуры вязкость нефти уменьшается более интенсивно, чем вязкость воды, что также благоприятствует повышению нефтеотдачи.

В процессе закачки пара нефть в зависимости от состава может расширяться, за счет чего появляется дополнительная энергия для вытеснения пластовых жидкостей.

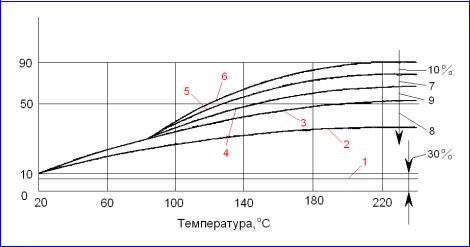

По Р.Х. Муслимову (1999), влияние различных факторов па нефтеотдачу при вытеснении нефти паром оценивается за счет (рис.33):

•снижения вязкости нефти – до 30;

•эффекта термического расширения – до 8%;

•эффекта дистилляции – до 9%;

•эффекта газонапорного режима – до7%;

•эффекта увеличения подвижности – до 10%.

•Процесс вытеснения нефти паром предусматривает непрерывное нагнетание пара в пласт. По мере продвижения через пласт пар нагревает породу и содержащуюся в нем нефть и вытесняет ее по направлению к добывающим скважинам. При этом процессе основная доля тепловой энергии расходуется на повышение температуры пород пласта. Поэтому даже без тепловых потерь при движении теплоносителя по стволу скважины и в кровлю-подошву пласта фронт распространения температуры отстает от

фронта вытеснения нефти.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис.33 - Зависимость нефтеотдачи от различных факторов при

паротепловом воздействии (по Ρ Χ Муслимову. 1999):

1 – режим истощения при естественной (пластовой) температуре; 2

– снижение вячкости; 3 – термическое расширение; 4 – дистилляция; 5 – газонапорный режим; 6 – изменение подвижности.

С целью повышения эффективности процесса и рационального использования внесенного в пласт тепла, после создания тепловой оторочки, составляющей 0,6-0,8 порового объема пласта, эту оторочку продвигают к

забоям добывающих скважин ненагретой водой путем закачки ее в те же нагнетательные скважины. Данная технология получила название метода тепловых оторочек Оценка эффективности теплового воздействия на пласт при закачке пар обычно выражается удельным расходом пара на добычу дополнительной нефти.

При сжигании 1 т нефти в парогенераторах можно получить 13-15 т

пара, поэтому при рентабельной технологии удельный расход пара на дополнительную добычу нефти не может быть больше 13-15 т. Если учесть затраты на приготовление и закачку пара, составляющие 30-35% от общих

расходов, то получится, что при эффективном процессе расход пара на добычу одной тонны дополнительной нефти должен быть не более 3-6 тонн.

При выборе объекта для ПТВ необходимо иметь в виду, что нефтенасыщенная толщина пласта не должна быть менее 6 м. При меньшей

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

толщине процесс вытеснения нефти паром становится неэкономичным из-за

больших потерь теплоты через кровлю и подошву залежи. Глубина залегания пласта не должна превышать 1200 м из-за потерь теплоты в стволе скважины,

которые примерно достигают 3% на каждые 100 м 1лубины, и технических трудностей обеспечения прочности колонн. Проницаемость пласта не должна быть менее 0,1 мкм, а темп вытеснения нефти должен быть достаточно высоким для уменьшения потерь теплоты в кровлю и подошву залежи. Общие потери теплоты в стволе скважины и в пласте не должны превышать 50% от поступившей на устье скважины. В противном случае процесс ПТВ будет неэффективен.

Существуют различные технологические схемы ввода в пласт теплоносителя (пара) для подогрева пласта и содержащихся в нем флюидов: циклическая, блочно-циклическая, импульсно-дозированная, площадная, или

рядная.

Внутрипластовое горение

Процесс внутрипластового горения (ВГ) - способ разработки и метод

повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, основанный на использовании энергии, полученной при частичном сжигании тяжелых фракций нефти (кокса) в пластовых условиях при нагнетании окислителя (воздуха) с поверхности. Это сложное, быстро протекающее превращение, сопровождаемое выделением теплоты, используется для интенсификации добычи нефти и увеличения нефтеотдачи в основном на залежах нефти с вязкостью более 30 мПа∙с.

Основа горения – экзотермическая окислительно-восстановительная

реакция органического вещества с окислителем. Для начала реакции необходим первичный энергетический импульс, чаще всего нагревание нефти. Поэтому процесс ВГ начинается с поджога некоторого количества нефти с помощью забойного нагревающего устройства (электрических или

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

огневых горелок). После образования устойчивого очага горения в пласт закачивают через нагнетательную скважину окислитель или смесь окислителя и воды. Кислород соединяется с топливом (нефтью), образуя СО2

и воду с выделением тепла. Предварительно разогретая порода далее нагревает движущийся через нее окислитель до температуры выше воспламенения кокса и нефти. При нагнетании окислителя разогретая зона (очаг горения), температура которого поддерживается высокой за счет сгорания части нефтепродуктов, продвигается вглубь пласта. При этом часть пластовой нефти (10-15%) сгорает и выделяющиеся в результате горения

газы, пар и другие горючие продукты сгорания, продвигаясь по пласту, эффективно вытесняют нефть из пласта. Процесс автотермический, т.е. продолжается непрерывно за счет образования продуктов для горения (типа кокса).

Процесс внутрипластового горения сочетает все преимущества термических методов – вытеснение нефти горячей водой и паром, а также смешивающегося вытеснения, происходящею в зоне термического крекинга, в которой все углеводороды переходят в газовую фазу.

Диапазон применения ВГ очень широк: на неглубоко залегающих месторождениях и на значительных глубинах.

Экспериментальные работы в сочетании с теоретическими исследованиями позволили сформулировать основные закономерности процесса ВГ:

-внутрипластовое горение может проявляться в трех разновидностях: сухое (СВГ), влажное (ВВГ) и сверхвлажное (СВВГ);

-определяющим параметром для ВВГ и СВВГ является водовоздуш-

ный фактор (ВВФ) – отношение объема закачиваемой в пласт воды к объему закачиваемого в пласт воздуха;

-интенсивные экзотермические реакции окисления нефти происходят в узкой зоне пласта, называемой фронтом горения;

-на фронте горения при сухом и влажном процессах температура в

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

среднем может составить 400-600 °С, процесс сверхвлажного горения протекает при температурах 200-250°С:

-увеличение ВВФ позволяет: повысить скорость продвижения по пласту тепловой волны, снизить расход воздуха на выжигание пласта и на добычу нефти, уменьшить концентрацию сгорающего в процессе химических реакций топлива;

-на процессе внутрипластового горения существенное влияние оказывают такие параметры, как пластовое давление, тип породы-

коллектора, тип нефти, начальная нефтенасыщенность.

Различают два основных варианта внутрипластового горения – прямоточный и противоточный.

Прямоточное внутрипластовое горение – это процесс теплового воздействия на пласт, при котором фильтрация окислителя и распространение фронта горения происходит в направлении вытеснения нефти – οт нагнетательной скважины к добывающей. Скорость движения фронта горения регулируется типом и количеством сгоревшей нефти и скоростью нагнетания воздуха.

Если же повышают температуру призабойной зоны добывающей скважины и очаг горения возникает в ее окрестности, то фронт горения распространяется к нагнетательной скважине, т.е. в направлении, противоположном направлению вытеснения нефти. Такой процесс называется противоточпым горением. Он используется, как правило, только

втом случае, если невозможно осуществить прямоточный процесс горения, например на залежах с неподвижной нефтью или битумом.

При внутрипластовом горении действует широкий комплекс механизмов извлечения нефти: вытеснение ее газообразными продуктами горения, водой, паром; дистилляция легких фракций нефти; разжижение нефти под действием высокой температуры и углекислого газа. Образованные за счет дистилляции легкие фракции нефти переносятся в область впереди теплового фронта и, смешиваясь с исходной нефтью, играют

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

роль оторочки растворителя.

В процессе прямоточного горения температура и профиль насыщения флюидами в пласте развиваются согласно характерным зонам. Прямоточный процесс ВГ включает: выжженную зону, содержащую окислитель (воздух); зону горения, содержащую кокс; зону испарения (многофазную зону), содержащую пар, газы, воду, легкие углеводороды: зону конденсации, или трехфазную зону, содержащую нефть и газ; зону пласта, не охваченную воздействием (рис.34).

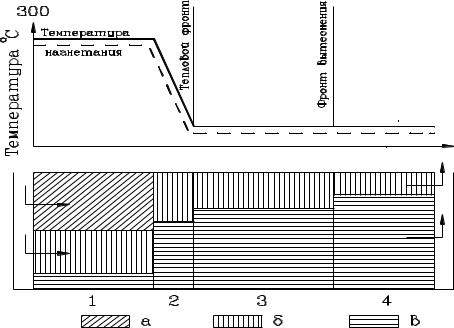

Рис.34 - Схема процесса прямоточного внутри пластового

горения (по Р.Х. Муслимову. 1999):

а – темпсратурные зоны в пласте, б – зоны распространения процесса: 1,2 – нагнетательная и добывающая скважины; 3.4,7.8 – зоны: соответственно выжженная, испарения, конденсации и пара; 5 – легкие углеводороды; 6 – нефтяной вал; 9 – фронт горения.

Зона 1. В этой области пласта фронт горения уже прошел, она состоит практически из сухой породы без нефти. В порах фильтруется окислитель.

Температура в ней достаточно высокая, плавно увеличивается в направлении вытеснения. По мере фильтрации в этой зоне происходит нагревание закачиваемого окислителя за счет контакта с нагретым коллектором.

Зона 2 – зона горения и коксообразования. В ней происходят

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

высокотемпературные окислительные процессы, т.е. горение остаточного коксоподобного топлива. Температура в этой зоне достигает своего максимального значения, которая обычно составляет 350-600°С. В результате

горения образуются углекислый газ, окись углерода и вода. Тепло, выделяемое в процессе горения, аккумулируется в следующей зоне и затем отдается потоку окислителя.

Термохимическая реакция горения кокса записывается стехиометрическим уравнением вида

CH M |

|

2M 1 |

N O2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2M 2 |

|

4 |

||

|

|

M |

CO2 |

|

|

|

|

|

|

|

M 1 |

|

||

|

|

1 |

|

CO N H |

2 O |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

M 1 |

|

2 |

|

|

||

где N – атомное отношение Н : С, содержащихся в одном моле коксе; M

– отношение молей СО2 и СО в продуктах горения; СНM – молекулярная

формула кокса.

По этому уравнению можно оценивать количество кислорода и топлива, необходимых.для поддержания горения в пласте. В лабораторных условиях установлено, что минимальное количество горючего, которое необходимо для поддержания внутрипластового горения, составляет 18-30 кг на 1 м3 нефтенасыщенной породы. Расход воздуха на сгорание 1 кг топлива (кокса) составляет обычно 10-12 м3.

В зоне 2 под действием высокой температуры происходит крекинг и окислительный пиролиз фракций нефти, которые не были вытеснены к этому времени, с образованием жидких и газообразных продуктов с последующим растворением в нефти впереди фронта горения. Из тяжелых остатков в результате сложных термохимических реакций образуется коксоподобное вещество, которое служит топливом для поддержания процесса внутрипластового горения, а газообразные и жидкие углеводороды потоком газов горения и пара, образовавшегося из реакционной воды, вытесняются в направлении фильтрации. Углекислый газ, образующийся при горении,

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

растворяется в воде и в нефти, повышая их подвижность.

Взоне 3 происходит испарение воды, содержащейся в пласте в свободном и связанном состоянии. При испарении воды с температурой в зоне 150-200°С происходит процесс перегонки нефти в потоке горячих паров

воды и газов. Поток способствует испарению при этой температуре более тяжелых фракций нефти, чем при обычном кипении. Этими процессами определяется многофазность зоны испарения, где одновременно присутствуют пар, газы, вода и легкие углеводороды.

Вначале зоны 4 происходит конденсация паров воды и углеводородных газов, образованных в зоне 3. Конденсирующаяся влага образует зону повышенной водонасыщенности. Кроме того, из сконденсировавшихся паров воды может возникнуть оторочка горячей воды (вал горячей воды), которая вместе с газообразными продуктами вытесняет нефть из пласта. Впереди оторочки (вала) горячей воды, за счет конденсации газообразных углеводородов, образуется нефтяной вал (зоны 5,6), который вытесняет первичную нефть в направлении фильтрации жидкостей (рис.34).

При прямоточном горении ввиду малой теплоемкости закачиваемого окислителя, основная доля выделившегося тепла остается позади фронта горения и не участвует в процессе вытеснения нефти. Как видно из схемы распределения температуры в пласте в процессе горения (рис.34а), впереди фронта горения температура пласта довольно резко снижается, вплоть до пластовой температуры, так как переброшенное потоками газа тепло расходуется на нагревание породы и содержащейся в ней нефти. А позади фронта, наоборот, из-за рассеивания тепла в окружающие пласт породы

наблюдается плавное ее снижение. Поэтому размер прогретой области впереди фронта существенно меньше, чем позади фронта.

Итак, суммарный результат воздействия движущегося очага горения на пласт складывается из многочисленных эффектов, способствующих увеличению нефтеотдачи: образуются легкие углеводороды, конденсирующиеся в ненагретой зоне пласта впереди фронта горения и

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

уменьшающие вязкость нефти; конденсирующаяся влага образует зону повышенной водонасыщенности (вал горячей воды); происходит термическое расширение жидкостей и породы, увеличивается проницаемость

ипористость за счет растворения цементирующих материалов; углекислый газ, образующийся при горении, растворяется в воде и в нефти, повышая их подвижность; тяжелые осадки нефти подвергаются пиролизу и крекингу, что увеличивает выход углеводородов из пласта.

Входе теоретических и промысловых исследований установлено, что с увеличением плотности и вязкости нефти расход сгорающего топлива увеличивается, с увеличением проницаемости пород – уменьшается. В зависимости от геолого-физических условий пласта расход сгорающего топлива может составить 10-40 кг на 1 м3 пласта, или 6-25% первоначального

содержания нефти в пласте. Проницаемость пористой среды незначительно влияет на механизм горения, хотя требует повышенного давления нагнетания

иувеличивает сроки реализации процесса.

Опыт показывает, что при нагнетании в нефтесодержащий пласт окислителей, могут протекать процессы низкотемпературного окисления (при t= 100-200°С), которые отличаются от рассмотренных тем, что в связи с

пониженной температурой процесс этот может охватывать значительные зоны пласта в более короткие сроки. При длительных подачах окислителя в пласт в больших количествах наступает самопроизвольное воспламенение нефти.

При нагнетании воздуха в пласт для поддержания процесса горения, как правило, не весь кислород, содержащийся в воздухе, расходуется на горение. Бакинскими исследователями (P.M. Мехтибейли, З.А. Султановым)

установлено, что часть окислителя может теряться на взаимодействие с породой, что значительно увеличивает удельную потребность окислителя. Отношение количества кислорода, участвующего в реакции внутрипластового горения, к общему его количеству, введенному в пласт с нагнетаемым воздухом, называется коэффициентом использования

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

кислорода.

Коэффициент использования кислорода – важный показатель эффективности процесса ВГ. Его снижение при прочих равных условиях приводит к увеличению относительного расхода воздуха. По промысловым данным он колеблется в пределах 0,5-0,98.

К сказанному добавим, что поскольку при ВГ тепловая энергия образуется непосредственно в пласте, исключаются тепловые потери по стволу скважин, которые имеют место при закачке теплоносителей. Кроме этого, при внутрипластовом горении зона внутрипластового генерирования тепла перемещается по направлению к добывающим скважинам, поэтому снижаются тепловые потери в окружающие породы через кровлю и подошвы пласта.

Сухое внутрипластовое горение (СВГ). Это обычное внутрипластовое прямоточное горение, в котором в нагнетательные скважины после инициирования горения для его поддержания закачивается только воздух. Расход воздуха на 1 т добываемой нефти, по данным практики, колеблется от

400 до 3000 м3.

Влажное внутрипластовое горение (ВВГ). Это разновидность внутрипластового горения, позволяющего интенсифицировать разработку месторождений с высоковязкими нефтями, увеличивая конечную нефтеотдачу. При этом в нагнетательные скважины после создания устойчивого очага горения вместе с воздухом или попеременно закачивают (в определенном соотношении) воду. При этом вода, контактируя с нагретой породой, испаряется. Пар. увлекаемый потоком воздуха (газа), переносит тепло в область, находящуюся впереди фронта горения. Вследствие высокой теплоемкости воды, скорость конвективного переноса теплоты водовоздушной смесью возрастает, потери теплоты позади фронта горения сокращаются, количество необходимого воздуха на осуществление процесса снижается в 2-3 раза по сравнению с сухим процессом горения.

Диапазон соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

составляет примерно 1-5 м3 воды на 1000 м3 воздуха, т.е. водовоздушное отношение должно составлять порядка (1:5)∙10-3 м3/м3 [3]. По данным ВНИИ, водовоздушное отношение должно находиться в пределах 0,004-0,002 м3/м3. Конкретные значения водовоздушного отношения определяются геолого-

физическими и технологическими условиями осуществления процесса. Сверхвлажное внутрипластовое горение (СВВГ). Процесс является

разновидностью внутрипластового горения, осуществляемого при увеличении водовоздушного соотношения в закачиваемой смеси воды и воздуха или в сочетании с заводнением. При этом тепловая энергия, выделяемая при горении остаточного топлива в пласте, становится недостаточной для испарения всей массы закачиваемой воды. В этом случае исчезает зона перегретого пара, и температура в зоне реакции существенно снижается. Процесс высокотемпературного окисления (горения) переходит в процесс низкотемпературного окисления остаточного топлива.

По данным ВНИИ, при сверхвлажном горении водовоздушное отношение (ВВО) достигает 0,002-0,01 м3/м3. При максимальном значении

ВВО коэффициент использования кислорода резко снижается, диффузионный режим может перейти в кинетический, и тепловыделение может быть недостаточным для поддержания горения. Различают два основных типа реакций окисления: высокотемпературное горение и жидкофазное окисление.

При сверхвлажном горении утилизация кислорода улучшается, а коэффициент использования топлива при достаточно высоком ВВО становится меньше единицы, что связано с увеличением роли конвективного потока воды в процессе. Процесс СВВГ протекает при температуре 200-

250°С в отличие от влажного и сухого горения, когда температура достигает 400-600°С и соответствует температура насыщенного водяного пара. А

скорость перемещения зоны генерации тепла при сверхвлажном горении пропорциональна водовоздушному фактору и определяется темпом нагнетания воды, а не воздуха. При сверхвлажном горении эта скорость

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

возрастает в несколько раз. С увеличением ВВО снижаются расходы сгорающего топлива и воздуха.

Таким образом, процессу СВВГ характерно следующее: во всей области теплового воздействия в фильтрующемся потоке жидкости присутствует вода; экзотермические реакции, необходимые для поддержания процесса, протекают в прогретой зоне; окислительные реакции происходят в низкотемпературном режиме; полное вытеснение нефти после теплового фронта не достигается.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях равносильно открытию новых месторождений, поэтому данная проблема актуальна для всех нефтедобывающих стран мира.

Несомненно, что из всех новых методов повышения нефтеотдачи пластов наиболее подготовленными в технологическом и техническом отношении являются термические, позволяющие добывать нефть вязкостью до 100 МПа с увеличением при этом конечной нефтеотдачи до 30 - 50%. В

частности, метод паратеплового воздействия наиболее распространен как на промыслах стран СНГ, так и за рубежом.

Основные факторы, определяющие рост объема добычи нефти за счет термических методов, это наличие:

-ресурсов высоковязкой нефти;

-высокоэффективных технологий воздействия на залежи нефти;

-теплоэнергетического оборудования;

-термостойкого внутрискважинного и устьевого оборудования;

-возможности эффективного контроля за процессами их регулирования.

Широкое развитие термических методов добычи нефти связано с решением комплекса сложных научных и технических проблем. Среди них особое место занимают вопросы изучения механизма нефтеотдачи пластов применительно к различным геолого-физическим условиям, возможности

эффективного использования особенностей строения конкретных объектов, а также сочетание тепловых и других методов повышения нефтеотдачи пластов, способствующих совершенствованию технологических процессов с доведением коэффициента нефтеодачи до 50-60%.

Нефтенасыщенные пласты - коллекторы среднеюрской залежи с глубиной залегания до 370 м и мощностью 50 - 60 м представлены песками и глинами с редкими прослоями алевролитов. Размер частиц от 0,01 до 0,25

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

мм; состав: кварц (80 - 90%), полевые шпаты (5 - 10%), смолы (2 - 5%); средняя пористость 32%; проницаемость 0,15 - 0,47 мкм; средняя остаточная

нефтенасыщенность 0,28 доли единиц.

Коэффициент теплопроводности составляет 0,881 Вт/м·К, что является благоприятной предпосылкой успешного теплового воздействия. Нефть высокоплотная - 0,897 г/см3 в пластовых условиях и 0,916 г/см3 разгазированная; вязкая - 137 - 532 МПас; с незначительным газосодержанием - 4,6 м3/т; объемным коэффициентом - 1,02; давлением насыщения нефти газом - 1,14 МПа; низким содержанием смол (8 - 9,8%), асфальтенов (0,3 - 0,4%), парафина (0,4 - 0,7%), температурой застывания (от

36 до 52°С); температурой начала перегонки (250°С) и высоким содержанием серы (0,56 - 0,68%). Вязкость и плотность нефти увеличиваются к контуру

залежи, тогда как при температуре выше 80°С вязкость нефти ниже 10 МПа, что является благоприятным фактором.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: Недра.1988. под ред. Гиматудинова Ш.К.

2. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. –М.:ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,

2003.– 816с.

3. Гиматудинов Ш.К. Справочное руководство по проектированию

разработки и эксплуатаций нефтяных месторождений. М: Недра, 1983г.

4. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. Учебник для вузов. – М.: ОАО Издательство «Недра». 1986г.

5. Айткулов А.У. Основы подземной гидромеханики и разработки

нефтяных месторождений. Под. Редакцией Т.К. Ахмеджанова, Алматы, 2003. 6. Баренблатт Г.И.. Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и

газов в природных пластах. – М.: Недра, 1984. 298 с

7.Андреев В.В., Уразаков К.Р. Справочник по добыче нефти. М: ООО

«Недра Бизнесцентр», 2000 г.

8.Газизов А.Ш., Газизов А.А. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения

9.Технология и техника методов повышения нефтеотдачи.- г.Томск,

Томский политехнический университет, 2003г.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Министерство науки и образования РТ Лениногорский нефтяной техникум

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему: «Поддержание пластового давления на примере Западно- Лениногорской площади Ромашкинского месторождения»

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 1. Исходные данные

1.1 Характеристика геологического строения эксплуатационного объекта

1.2 Коллекторские свойства пласта

1.3 Физико-химические свойства пластовых флюидов

1.4 Природный режим залежи

1.5 Запасы нефти

2. Анализ текущего состояния разработки

2.1 Характеристика технологических показателей разработки

2.2 Характеристика фондов скважин и текущих дебитов

2.3 Анализ выработки пластов

2.4 Мероприятия за контролем процесса разработки

3. Технологическая часть

3.1 Анализ текущего состояния системы ППД

3.1.1 Существующая система заводнения на Западно-Лениногорской

площади 3.1.2 Источники водоснабжения системы ППД

3.1.3 Современные требования, предъявляемые к воде, закачиваемой в

пласты для ППД 3.1.4 Защита водоводов от коррозии

3.1.5 Исследования нагнетательных скважин 3.2 Анализ существующей системы ППД на Западно-Лениногорской

площади 3.2.1 Анализ внедрения индивидуальных насосов малой производительности

на Западно-Лениногорской площади 3.2.2 Анализ внедрения индивидуальных насосов для закачки воды в

нагнетательную скважину

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

3.2.3 Регулирование напорных характеристик насосов (штуцирование,

“расшивка” водоводов по разнонапорным насосам и скважинам). 3.2.4 Реализация каскадной технологии подготовки воды 3.2.5 Перспективы развития насосов малой производительности и

индивидуальных насосов в НГДУ «Лениногоскнефть» 3.2.6 Выводы и предложения 4. Расчетная часть

4.1 Расчет приемистости нагнетательных скважин на участке высокого давления Западно-Лениногорской площади 4.2 Расчет потерь давления в трубопроводе и в скважине 5. Охрана труда и противопожарная защита

5.1 Техника безопасности и охрана труда при ППД

6. Охрана недр и окружающей среды 6.1 Мероприятия по охране недр и окружающей среды при ППД

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

ВВЕДЕНИЕ

Основные месторождения Республики Татарстан вступили в позднюю стадию разработки, характеризующейся высокой обводненностью продукции, закономерным снижением уровней добычи нефти. На данном этапе ставится задача стабилизации уровня добычи нефти на достигнутом уровне в течение длительного времени (20-25 лет). Данная задача требует

подключения в разработку всех ресурсов республики, в том числе месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, Западно-Лениногорская

площадь Ромашкинского месторождения является одним из подобных месторождений. Эксплуатация данной площади традиционными методами не рентабельна. В данной работе сделана попытка показать, как месторождение может оказаться рентабельным, если подобрать существующие новые технологии разработки и новые методы повышения коэффициента нефтеизвлечения.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Характеристика геологического строения основного эксплуатационного объекта

Западно-Лениногорская площадь расположена в южной части

Ромашкинского нефтяного месторождения и является краевой. Разрез площади представлен отложениями девонской, каменноугольной и пермской систем палеозоя. Проектирование разработки Западно-Лениногорской площади впервые было начато во ВНИИ в 1954г. В 1968г. Западно-

Лениногорская площадь была выделена в самостоятельный объект разработки, где был сделан подсчет запасов только для Западно-

Лениногорской площади. Данным проектом был предусмотрен максимальный уровень добычи нефти 3,4 млн. т. с сохранением его в течение 6-7 лет. Фактически же максимальный уровень добычи был достигнут в

1971г. и составил 3,89 млн. т. Принятый вариант разработки предусматривал ряд мероприятий по дальнейшей разработке площади: бурение скважин, очаговое заводнение, уменьшение забойного давления до 90 атмосфер, увеличение давления нагнетания для верхних пластов до 18-20 МПа,

увеличение резервных скважин до 100.

Западно-Лениногорская площадь расположена на юге Ромашкинского месторождения. На севере площадь контактирует с Южно-Ромашкинской, на западе с Зай-Каратайской и на востоке с Восточно-Лениногорской

площадями.

В географическом отношении Западно-Лениногорская площадь

представляет собой пересеченную местность с многочисленными оврагами и балками. Абсолютные отметки колеблются в пределах от 100 до 250 метров.

Большую часть площади занимают лесные массивы.

Климат района резко континентальный. Суровая, холодная зима с сильными буранами и жаркое лето. Преобладающее направление ветров –

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Юго-Западное. Самым холодным месяцем является январь, имеющий среднюю месячную температуру -13,7 – 14,4 С. Наиболее теплым месяцем является июль 18 – 19 С. Абсолютный минимум температуры достигает в некоторые годы до -49 С. Максимальная летняя – 38 С. Наибольшее

количество осадков выпадает в июне (до 60 мм). Минимальное в феврале (до 17 мм ). Грозовая деятельность от 40 до 60 мин. в год.

Основным объектом разработки являются запасы нефти, приуроченные к терригенным коллекторам пашийского горизонта Д1, которые

представлены двумя группами: высокопродуктивные с проницаемостью более 0,100 мкм2 и малопродуктивные с вариацией проницаемости 0,30 – 0,100 мкм2. В свою очередь в рамках первой группы выделены коллекторы с объемной глинистостью менее и более 2%. Таким образом объект разработки Д1 представляется совокупностью трех типов пород – коллекторов с

различной фильтрационной характеристикой, которые имеют прерывистый характер строения, выражающийся в смене одного типа коллекторов другим, а также и полным их замещением неколлекторами.

Фациальный состав коллекторов изменяется от гомодисперсных алевролитов до песчаных фракций.

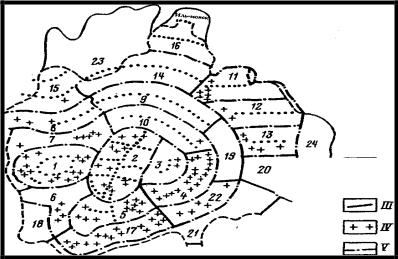

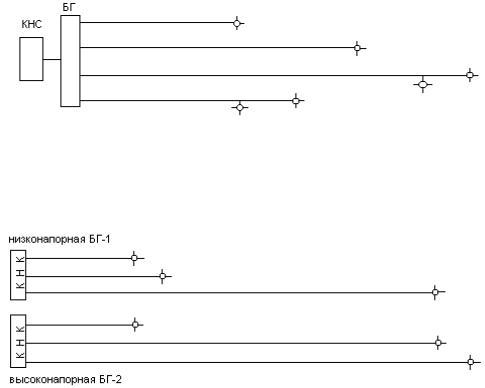

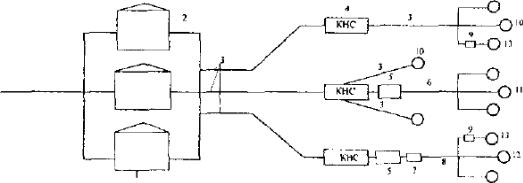

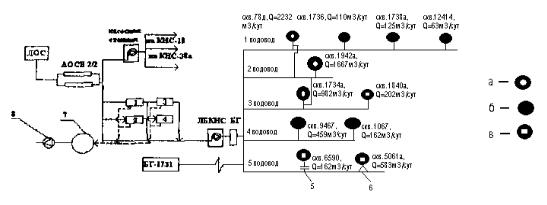

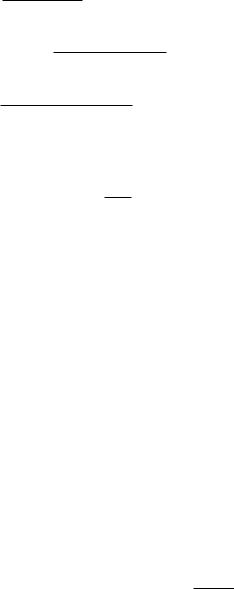

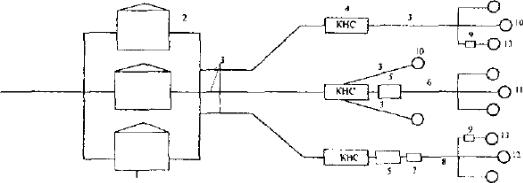

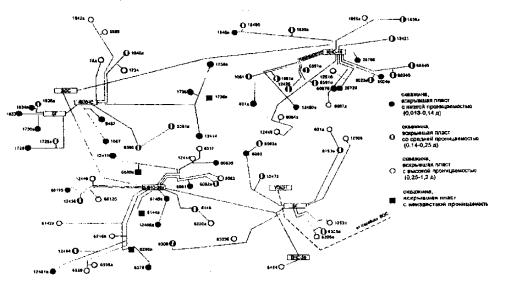

Рисунок 1. Размещение площадей со схемами заводнения горизонта Д1 Ромашкинского месторождения

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

I - контур залежи горизонта Д1; II - линии разрезания; III, V - границы площадей; IV -очаги заводнения на площадях.

Площади: 1 - Миннибаевская, 2 - Абдрахмановская, 3 - Павловская, 4 - Зеленогорская, 5 - Южно-Ромашкинская, 6 - Зай-Каратайская, 7 - Альметьевская, 8 - Северо-Альметьевская, 9 - Алькеевская, 10 - Восточно- Сулеевская, 11 - Северо-Азнакаевская, 12 - Центрально-Азнакаевская, 13 - Южно-Азнакаевская, 14 - Чишминская, 15 - Березовская, 16 - Ташлиярская, 17 - Западно-Лениногорская, 18 - Куакбашская, 19 - Холмовская, 20 - Кармалинская, 21 - Южная, 22 - Восточно-Лениногорская, 23 - Сармановская, 24 - Уральская.

Существующее представление о линзовидном строении верхней пачки пластов и площадном - нижней не изменилось в процессе продолжающегося

разбуривания площади.

Выделенные блоки не равнозначны по представительности той или иной группы пород. Для сравнения приведены результаты сопоставления площадей распространения этих групп по пластам в пределах каждого блока. Достаточно однозначно, как в целом по пласту, так и по блокам происходит увеличение доли коллектора сверху вниз. Из общей закономерности выпадает пласт « а» на втором и третьем блоках, по каждому доля коллектора выше, чем в нижележащих пластах пачки " б ".

Аналогичная закономерность прослеживается по высокопродуктивным неглинистым коллекторам, но с различной представительностью в строении пластов.

Естественно, что разная степень представительности групп пород в строении пластов является одним из главных аргументов, определяющих состояние выработки запасов нефти. Очевидно, что это также является одной из важнейших причин особенностей выработки запасов по блокам.

В силу многопластового строения горизонта Д1 становится очевидным многообразие разрезов скважин с различным сочетанием пластов, представленных разными группами коллекторов и залегающих на различных

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

стратиграфических уровнях. В результате обработки практически всех разрезов по скважинам они систематизированы в 6 типов с представительностью от 1 до 6 пластов. Кроме того, каждый из типов

рассматривался с точки зрения возможных вариантов сочетания высоко и малопродуктивных коллекторов. В рамках выделенных типов разрезы сгруппированы в подтипы с их долей участия в строении объекта.

В процессе изучения особенностей геологического строения горизонта Д1 была оценена величина литологической связанности между пластами. Из

приведенных данных и в сравнении с другими соседними площадями можно однозначно сказать, что пласты залегают достаточно обособленно друг от друга. Как и по другим площадям, сравнительно высокая связь отмечается между пластами " б1 " и " б2 " - 41%; " г1 " и " г2 " – 34% и несколько меньшая

связь между остальными пластами. С одной стороны, как известно, наличие зон слияния способствует возникновению естественных очагов заводнения, что способствует интенсификации выработки запасов нефти. С другой стороны достаточная обособленность способствует эффективному использованию дифференциального подключения пластов к разработке. В этой связи данная площадь выгодно отличается от соседней Южно-

Ромашкинской площади.

1.2 Коллекторские свойства пластов

Поскольку в настоящее время разработка площади осуществляется с учетом выделенных блоков, то обобщены результаты определения толщин, емкостно-фильтрационных свойств, насыщенности, а также оценка

изменчивости этих параметров. В целом продуктивные отложения горизонта Д1 по блокам не отличаются, по рассмотренным параметрам, за исключением того, что средняя проницаемость коллекторов второго блока составляет 0,492 мкм2 , а первого и

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

третьего 0,387 и 0,379 мкм2 соответственно. Это, видимо объясняется

различным объемом выработки по представительности групп пород. Следует также отметить увеличение фильтрационных свойств

коллекторов сверху вниз. Опять же это связано, видимо, с вышеуказанными причинами. Очевидно, что сравнение тех же параметров между группами коллекторов не имеет смысла. Целесообразнее их рассматривать в пределах групп коллекторов при сравнении пластов между собой.

Так средняя толщина пластов, представленных высокопродуктивными неглинистыми коллекторами изменяется от 2,6 по пласту " б1 " до 3,8м. по пласту " б3 ". При этом параметр изменчивости средних величин составляет 0,43 – 0,53. Средние значения пористости и нефтенасыщенности по пласту

отличаются незначительно. Следует акцентировать внимание на существенном отличии пластов по фильтрационным свойствам. Из приведенных данных видно: проницаемость пласта " г1 " составляет 0,666 мкм2, а пласта " б3 " – 0,939 мкм2, при среднем значении проницаемости этой группы пород равной 0,76 мкм2.

Коллекторские свойства глинистых высокопродуктивных и малопродуктивных пластов более однородные, чем в вышеописанной группе. Абсолютные значения параметров пористости, нефтенасыщенности, а также толщин пластов в пределах групп отличаются в меньшей степени, чем между группами. Группы коллекторов, включая и ранее рассмотренную существенно отличаются по фильтрационным

свойствам. В пределах высокопродуктивных коллекторов пласты с глинистостью менее 2% в 2 раза выше пластов с глинистостью более 2%. Проницаемость малопродуктивных коллекторов в 5 раз меньше глинистых.

Таким образом, проведенное геологическое обоснование показало, что высокопродуктивные неглинистые коллекторы верхней пачки пластов в лучшей степени развиты на втором блоке. Категория глинистых высокопродуктивных превалирует на третьем блоке. Из числа пластов нижней пачки пласт " г2 " отличается наибольшей представительностью

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

неглинистых высокопродуктивных коллекторов, которые, например, на первом блоке составляют 92% площади.

Доля глинистых высокопродуктивных коллекторов незначительная и максимальная величина (7%) прослеживается по пласту " в ".

Малопродуктивные коллекторы в большей мере присутствуют в третьем блоке.

Продуктивные пласты в рамках выделенных групп мало чем отличаются по коллекторским свойствам, а также по толщине, что позволяет при анализе выработки запасов нефти по пласту поставить их в равные условия.

1.3 Физико-химические свойства пластовых флюидов

Изучение физико-химических свойств пластовых и дегазированных

нефтей и попутных газов проводилось в институте "ТатНИПИнефть" и в лабораториях НГДУ "Лениногорскнефть".

Пластовые нефти исследовались на установках УИПН-2М и АСМ-30;

газ, выделенный из нефти при разгазировании, анализировался на аппаратах ХЛ-3, ХЛ-4, ЛХМ-8МД. Поверхностные нефти исследовались по

существующим ГОСТам.

Нефть продуктивного горизонта относится к группе малосернистых. Результаты исследований и компонентный состав газа при дифференциальном разгазировании приведены на следующей странице.

Свойства пластовой нефти Давление насыщения газом, МПа 4,8-9,3 Газосодержание, % 52,2-66,2 Суммарный газовый фактор, 50,0 Плотность, кг/м3 768,0-818,0 Вязкость, мПа с 2,4-10,4

Объемный коэффициент при

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Дифференциальном разгазировании 1,128-1,196 Плотность дегазированной нефти, кг/м 3 795,0-879,0

Компонентный состав газа Азот + редкие В т.ч. гелий, % 10,36 Метан, % 39,64

Этан, % 22,28

Пропан, % 18,93 Изобутан, % 1,74 Н. Бутан, % 4,36 Изопентан, % 0,67 Н. Пентан, % 0,65 Гексан, % 0,46

Сероводород, % 0,02 Углекислый газ, % 0,89 Плотность газа, кг\м3 1,2398

Пластовые воды по своему химическому составу рассолы хлор – кальциевого типа с общей минерализацией 252 – 280 г / л, в среднем 270 г /л. в ионно-солевом составе преобладают хлориды (в среднем 168г / л ) и натрий ( 70,8 г / л ). Плотность воды в среднем 1,186 г\см3 , вязкость 1,9 мПа с. В

естественных, не нарушенных закачкой воды условиях в подземных водах терригенного девона сероводород отсутствует. Газонасыщенность подземных вод 0,248 – 0,368 м3/ м3, снижается по мере удаления от нефтяных

залежей. В составе растворенного в воде газа преобладает метан.

1.4 Природный режим залежи

Энергетическое состояние залежи – главный фактор, ограничивающий темпы ее разработки и полноту извлечения нефти и газа. Поэтому для

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

характеристики преобладающей в процессе разработки формы пластовой энергии введено понятие режима работы залежи.

Эксплуатация Западно-Лениногорской площади производится в

водонапорном и упруговодонапорном режиме.

В условиях водонапорного режима основной движущей силой служит напор краевых вод и подошвенных вод. Водонапорный режим проявляется тогда, когда законтурная водоносная область месторождения связана с земной поверхностью и постоянно пополняется дождевыми и талыми водами. Место выхода пласта на поверхность или пополнение его водой называется областью или контуром питания. Область питания может находиться на расстоянии сотен километров от нефтенасыщенной части пласта. Постоянное пополнение водоносной части пласта через область питания обеспечивает постоянство приведенного пластового давления на контуре питания, при хорошей его гидродинамической связи с нефтенасыщенной частью это создаст наиболее благоприятные условия для разработки залежи. Отбор нефти в начальный период разработки залежи приводит к некоторому снижению пластового давления в нефтеносной части пласта.

Возникшая разница давлений на контуре питания и в зоне отбора вызывает движение воды, поступление которой в нефтеносную часть стабилизирует в ней давление. Оно устанавливается на таком уровне, когда приток воды полностью компенсирует отбор жидкости из залежи. Упругие изменения породы и жидкости при уменьшении давления в пласте, отнесенные к единице объема, незначительны. Но если учесть, что объемы залежи и питающей ее водонапорной системы могут быть огромны, то упругая энергия пород жидкостей и газов может оказаться существенным фактором, обуславливающим движение нефти к забоям нефтяных скважин.

Чем больше площадь, на которую распространяется понижение давления, тем большие массы жидкости вовлекаются в упругое перемещение по направлению к скважинам. Зона депрессии, образовавшаяся вначале

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

непосредственной близости к забоям скважин, постоянно распространяется на всю залежь и ее пределы, вызывая упругое расширение все новых масс

жидкости – сначала нефти, потом воды, вытесняющей и замещающей нефть.

Основным признаком упруговодонапорного режима является значительное падение пластового давления в начальный период эксплуатации. В дальнейшем, при постоянном отборе жидкости темп падения замедляется. Это объясняется тем, что зона понижения давления со временем охватывает все большие площади пласта, и для обеспечения одного и того же притока жидкости, достаточно падения давления на меньшую величину, чем в начальный период.

1.5 Запасы нефти

По состоянию на 1.01.02г. из продуктивных пластов горизонта Д1 Западно-Лениногорской площади отобрано 73,599 млн. т. нефти или 89,7%

начальных извлекаемых запасов. Текущий коэффициент нефтеизвлечения равен 0,498. Попутно с нефтью отобрано 156,8 млн. т. воды. Средняя

обводненность добываемой продукции за период разработки составила 68,9%. Водонефтяной фактор – 1,76.

В 2002г. с площади отобрано 420 тыс. т. нефти. Темп отбора нефти составил 0,6% начальных и 3,48 от текущих извлекаемых запасов. Попутно с

нефтью отобрано 3046 тыс. т. воды. Обводненность добываемой продукции равна 86,8%. Фонд действующих добывающих скважин составил 364, из которых 14 скважин бездействующие. Среднесуточный дебит одной скважины по нефти равен 3,6 т/сут., по жидкости 27,3 т/сут. Годовой водо- нефтяной фактор – 6,6. Среднее пластовое давление в зоне отбора и забойное давление добывающих скважин составляет 16,0 и 9,6 Мпа.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Характеристика технологических показателей разработки

По состоянию на 1.01.02г. из продуктивных пластов горизонта Д1 Западно-Лениногорской площади отобрано 73,599 млн. т. нефти или 89,7%

начальных извлекаемых запасов. Текущий коэффициент нефтеизвлечения равен 0,498. Попутно с нефтью отобрано 156,8 млн. т. воды. Средняя

обводненность добываемой продукции за период разработки составила 68,9%. Водонефтяной фактор – 1,76.

В 2002г. с площади отобрано 420 тыс. т. нефти. Темп отбора нефти составил 0,6% начальных и 3,48 от текущих извлекаемых запасов. Попутно с

нефтью отобрано 3046 тыс. т. воды. Обводненность добываемой продукции равна 86,8%. Фонд действующих добывающих скважин составил 364, из которых 14 скважин бездействующие. Среднесуточный дебит одной скважины по нефти равен 3,6 т/сут., по жидкости 27,3 т/сут. Годовой водо- нефтяной фактор – 6,6. Среднее пластовое давление в зоне отбора и забойное давление добывающих скважин составляет 16,0 и 9,6 Мпа. В продуктивные пласты закачано сначала разработки 209298 млн. м3 воды, компенсация отбора жидкости в пластовых условиях составила 109,1 %. Фонд нагнетательных скважин на 1.01.02г. равен 155, из которых 21 остановлена

по технологическим причинам. Максимальная добыча нефти 3,893 млн. т. была достигнута в 1971г. Добыча в 3-3,9 млн. т. удерживалась в течение 10

лет. Начиная 1972г. наблюдается неуклонное снижение добычи нефти и рост обводненности до 1986г. С 1987г. обводненность снижается. В 1997г. добыча нефти в 8,5 раз меньше по-сравнению с достигнутым максимумом. В

настоящее время темп снижения добычи нефти уменьшился, и площадь вступила в 4-ю стадию разработки. Максимальный уровень добычи жидкости порядка 8,0 млн. т. удерживался в течение 10 лет, в последние годы быстро

снижается.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

2.2 Характеристика фондов скважин и текущих дебитов

Второй блок расположен в центральной части площади. На дату анализа накопленная добыча нефти по работе скважин составила 24,234 млн. т. или 96,2 % от начальных извлекаемых запасов. Текущий коэффициент нефтеизвлечения равен 0,469. Попутно с нефтью отобрано 46,475млн.т. воды. Средняя обводненность добываемой продукции составила 82,9 %. водонефтяной фактор - 1,90. Максимальный уровень добычи был достигнут в 1971 - 1972 гг. в размере 1,4 млн. т. при темпе отбора 6,5 % начальных извлекаемых запасов. В 1991г. отобрано 117 тыс. т. (темп 0,5 % НИЗ). Среднегодовая обводненность продукции составила 82,8 %, компенсация отбора жидкости закачкой: текущая – 106,9 %, с начала разработки – 105,8%. По состоянию на 1.01.2003г. пробурено 919 скважин, из них 659 – эксплуатационных 217-нагнетательных, 12-специальных и 31-дублеров .

Вотчетном году принято из бурения 4 скважины, в т.ч. 3 скважины пробурены по категории нагнетательных , 1- по категории нефтяных.

На нефть введены 3 скважины (39484, 39485-нагнет., 39486 – экспл.)

Скважина 39487 освоена под нагнетание.

На площади постоянно идет обновление фонда за счет бурения скважин с целью повышения нефтеизвлечения. Скважины, выполнившие свое назначение, или технически неисправные уходят в пьезометрические, в консервацию и в ликвидацию.

Всанитарно – защитных зонах часть скважин остановлены, а для их замены пробурены новые скважины за пределами СЗЗ. Нерентабельные высокообводненные скважины переводятся в категорию " временная консервация " с периодическим пуском в работу.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица №1. Характеристика пробуренного фонда скважин

Р а с ш и ф р о в к а ф о н д а |

на 1.01.2002г. |

на 1.01.2003г. |

|

|

|

|

|

1. |

Дающие нефть, всего /в т.ч. нагнетательные |

347/59 |

328/58 |

|

а) фонтан/ в т.ч. нагнетат. |

- |

- |

|

б) ЭЦН/в т.ч. нагнетат. |

57/3 |

50/1 |

|

в) СКН/в т.ч. нагнетат. |

289/56 |

278/57 |

2. |

Бездействующий фонд/в т.ч. нагнетатательные. |

32/6 |

56/8 |

3. |

Осваиваемые и ожид. освоения/ в т.ч. нагнетат. |

2/2 |

- |

4. |

Эксплуатационный фонд/ в т.ч. нагнетат. |

379/65 |

384/66 |

|

|

|

|

5. |

Дающие техническую воду. |

3 |

3 |

6. |

Нагнетатательный фонд. |

203 |

208 |

а) под закачкой/ в т.ч. остан. по технич. прич. |

180/49 |

192/42 |

|

б) в бездействии после закачки. |

21 |

15 |

|

в) в ожидании освоения после бурения. |

1 |

- |

|

г) в ожид. освоен. после экспл. на нефть. |

1 |

1 |

|

7. |

Контрольные |

- |

- |

8. |

Пьезометрические |

24 |

25 |

9. |

В консервации |

30 |

26 |

10.В ожидании ликвидации |

1 |

1 |

|

11.Ликвидированные/ в т.ч. |

222 |

221 |

|

а) по геологическим причинам |

165 |

164 |

|

б) по техническим причинам |

57 |

57 |

|

12.Переведено на другие горизонты |

51 |

51 |

|

13.Всего пробурено |

915 |

919 |

|

|

|

|

|

Действующий фонд составляет 311 скважин, состоит из механических скважин, которые составляют 99,2 % от всего фонда. Под закачкой находятся 145 скважин, из них 57 переведены под закачку добывающих. Среднесуточный дебит одной скважины по нефти 3,4 т/сут. По жидкости 23,8

т/сут. По сравнению с 1982г. дебит нефти снизился на 11 т/сут. Забойное давление добывающих скважин равно 9,8 МПа. За период с 1982 по 2003 гг.

оно снизилось на 0,7 МПа. Пластовое давление за этот период осталось на одном уровне и равно 16,7 МПа.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

2.3 Анализ выработки пластов

С момента начала разработки блока отобрано 1959 млн. т. нефти. Это 43,0% начальных геологических и 89,9% извлекаемых запасов. Основная

добыча нефти осуществляется в результате дренирования запасов высокопродуктивных неглинистых коллекторов, отбор из глинистых составляет 21%, из малопродуктивных – 4%.

Состояние выработки запасов нефтяных пластов на данном блоке в большинстве случаев лучше, чем на остальных, это практически касается всех пластов по всем категориям коллекторов. Здесь следует отметить высокую степень отработки запасов нефти первой группы неглинистых коллекторов по пластам пачки " б " и пласту " в ". Так, например, по пласту " б1" осталось отобрать 0,3% извлекаемых запасов, по пласту " в " – 1,6%.

По пластам " а ", " б2 ", " б3 " в активную разработку вовлечены запасы

нефти, связанные с глинистыми высокопродуктивными коллекторами, о чем свидетельствует относительная величина остаточных извлекаемых запасов. По остальным пластам тенденция явного отставания.

Пласт “а” содержит 13,3 % нефти от НИЗ по площади. С начала

разработки по пласту отобрано 71,9% от НИЗ нефти. Введены на нефть скважины 39484, 39485, 39486. Под нагнетание воды освоены скважины 6028в, 39477, 39487.В активную разработку за отчетный год вовлечено 22

тыс. тонны извлекаемых запасов нефти.

Пласт “б1” содержит 10,1 % от НИЗ нефти по площади, накопленный отбор нефти составляет 70,7% от НИЗ нефти по пласту. Введены на нефть скважины 39484, 39486. Под нагнетание воды освоены скважины 39477,

39487. В активную разработку вовлечено 4 тыс. тонны извлекаемых запасов нефти.

Пласт “б2” содержит 12,9% от НИЗ нефти по площади. С начала разработки отобрано 77,8% от извлекаемых запасов по пласту. Введены на

нефть скважины 39484, 39486.Освоены под нагнетание воды скважины

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

6076а, 6304а, 39468, 39487.Дострел пласта произведен в нагнетательной скважине 6025б.В активную разработку за год вовлечено 34 тыс. тонны извлекаемых запасов нефти.

Пласт “б3” содержит 24,1% НИЗ нефти по площади. С начала

разработки отобрано 97,1% от НИЗ по пласту. Введена на нефть скважина 39485. В отчетном году под закачку освоены скважины 6076а, 6028в, 6304а, 39468, 39487. Произвели отключение пласта в добывающей скважине 6019б.

В активную разработку в течении года введено 24 тыс. тонны извлекаемых запасов нефти.

Пласт “в” содержит 20,6% НИЗ нефти по площади. Накопленный отбор нефти составил 89,8% от запасов по пласту. Под нагнетание воды освоена

скважина 6076а. Произвели отключение пласта в добывающей скважине

6149а.

Пласт «г1» содержит 14,9% НИЗ нефти по площади. С начала разработки отобрано 95,9% от извлекаемых запасов нефти по пласту. Введена на нефть скважина 39485.Отключение пласта из-за обводнения

произведено в скважинах 6149а, 6144б, 6156а.

Пласт «г2+3» содержит 4,0% от НИЗ нефти по площади. Накопленный отбор составляет 99,8% от запасов по пласту. Произвели отключение пласта в добывающей скважине 6144б. В целом по блоку из 3078 тыс. т. текущих извлекаемых запасов около 50% связана с глинистыми высокопродуктивными коллекторами, более 30% с малопродуктивными.

Таким образом, структура запасов сместилась в сторону их существенного ухудшения и, естественно, все технологические решения, в основном должны будут акцентированы на выработку этих запасов.

Остаточные запасы нефти высокопродуктивных неглинистых коллекторов, главным образом, связаны с зонами частичного заводнения и могут быть извлечены известными гидродинамическими методами воздействия на пласт.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

2.4 Мероприятия за контролем процесса разработки

Западно - Лениногорская площадь находится в четвертой стадии разработки. Рост добычи наблюдался до 1967г. В период с 1968 по 1974гг. отбор находился на уровне 3,5 – 3,9 млн. т. в год. Обводненность за этот период поднялась с 18 до 44,1 %. Темп отбора извлекаемых запасов снизился с 5,5 до 4,9 %. Падение отбора связано, в основном, с ростом обводненности. С начала разработки отобрано 80,2 % нефти. Текущая нефтеотдача равна 0,404. Средневзвешенное пластовое давление в целом по пласту равно 16,7 МПа. Добыча жидкости по пласту увеличилась со 196 тыс. т. в 1955г. до 7350 тыс. т. в 2002.С начала разработки закачано 46849 тыс. м3.

На площади выделено 3 блока. Выделение самостоятельных блоков

разработки вызвано различием геологического строения пород пластов, а также необходимостью более детального их изучения с целью выявления особенностей разработки каждого блока.

Различная степень выработки и интенсивности разработки объясняется различным геологическим строением пластов, разной коллекторской характеристикой, различной долей запасов.

Анализ разработки показал, что отбор жидкости на скважинах Западно

– Лениногорской площади до 1985г. повышался. Очевидно, увеличение отбора жидкости из – за роста добычи попутной воды в условиях разработки неоднородных пластов с применением заводнения одной сеткой скважин явление закономерное. При прогрессирующем обводнении пластов и скважин без увеличения объемов добычи жидкости невозможно удержать высокие текущие отборы нефти по объекту. Эксплуатация скважин до 98 – 99 % обводнения требует отбора значительных объемов воды, что характерно

для поздней стадии разработки.

В начале 80-х гг. перед добывающей организацией Министерством