- •1. Основные элементы конструкции.

- •2. Вращающий момент электродвигателя.

- •3. Э.Д.С. Вращения.

- •4. Скорость вращения якоря электродвигателя.

- •5. Электромеханические характеристики электродвигателей.

- •6. Описание лабораторной установки.

- •7. Программа работы.

- •7.2. Снять электромеханические характеристики двигателя последовательного возбуждения.

- •7.3. Снять электромеханические характеристики двигателя независимого возбуждения.

- •7.5. Ознакомиться с содержанием отчета и расчетными формулами.

- •8. Расчетные формулы

- •9. Содержание отчета.

- •К отчету необходимо приложить черновик, подписанный преподавателем.

- •10. Контрольные вопросы.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Петербургский государственный

университет путей сообщения

Kaфeдpa "Элeктpичecкaя тягa"

Характеристики тяговых электродвигателей

постоянного тока

Meтoдичecкиe укaзaния

к лaбopaтopнoй paбoтe № 31

CAHKT-ПETEPБУPГ

2011

Тяговый электродвигатель преобразует электрическую энергию, потребляемую из контактной сети, в механическую энергию движущегося поезда.

Характеристики тягового электродвигателя определяют показатели работы всей электрифицированной железной дороги в целом.

Целью работы является изучение физических основ работы тяговых электродвигателей постоянного тока, формирование понятий об их характеристиках и ознакомление с основными элементами их конструкции.

1. Основные элементы конструкции.

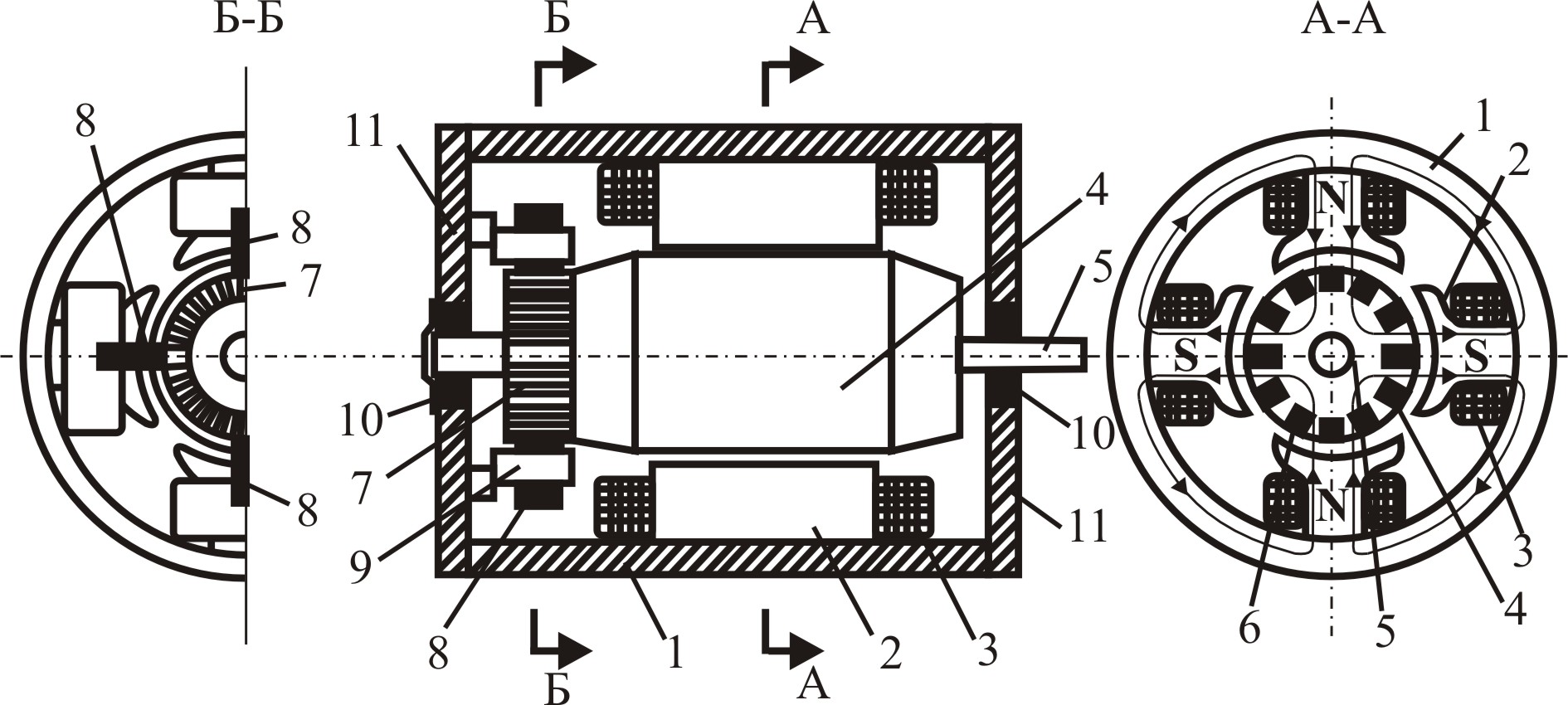

На рис.1 приведены продольный и поперечный разрезы электродвигателя постоянного тока. Электродвигатель постоянного тока состоит из двух основных частей: неподвижной части (остов с полюсами), предназначенной, в основном, для создания магнитного потока, и вращающейся части (якорь), в которой происходит преобразование электрической энергии в механическую.

Рис.1

Остов 1 цилиндрической (или восьмигранной) формы, отлитый из стали, является частью магнитной системы электродвигателя. На остове закреплены полюса, которые служат для создания магнитного потока. Каждый полюс состоит из стального сердечника 2 и обмотки возбуждения 3, из изолированного провода. Тяговые электрические машины обычно имеют две или три пары полюсов. Обмотки полюсов соединяют между собой так, чтобы при протекании тока по этой цепи северные и южные магнитные полюса чередовались.

Направление магнитного потока в полюсах и остове показано на рис.1.

Якорь электродвигателя состоит из стального цилиндрического сердечника 4, насаженного на вал 5, и коллектора 7. По окружности сердечника 4 имеются продольные пазы 6, в которых расположены изолированные проводники, образующие обмотку якоря.

При работе электродвигателя, по всем проводникам обмотки якоря протекают токи, причем направление их таково, что все силы взаимодействия тока и магнитного потока полюсов стремятся вращать якорь в одну сторону.

Коллектор 7 состоит из радиально расположенных медных пластин изолированных друг от друга. К каждой коллекторной пластине припаяны проводники обмотки якоря. Обмотка якоря соединена с внешней цепью через угольно-графитовые стержни 8, называемые щетками. Щетки установлены в неподвижных щеткодержателях 9. Под действием пружин щетки прижаты к коллектору и при вращении якоря скользят по его цилиндрической поверхности.

Вал якоря опирается на подшипники 10, смонтированные в подшипниковых щитах 11. Щиты прикреплены болтами к остову 1.

Выступающий конец вала 5 при помощи зубчатой передачи передает вращение на движущие колеса электровоза.

2. Вращающий момент электродвигателя.

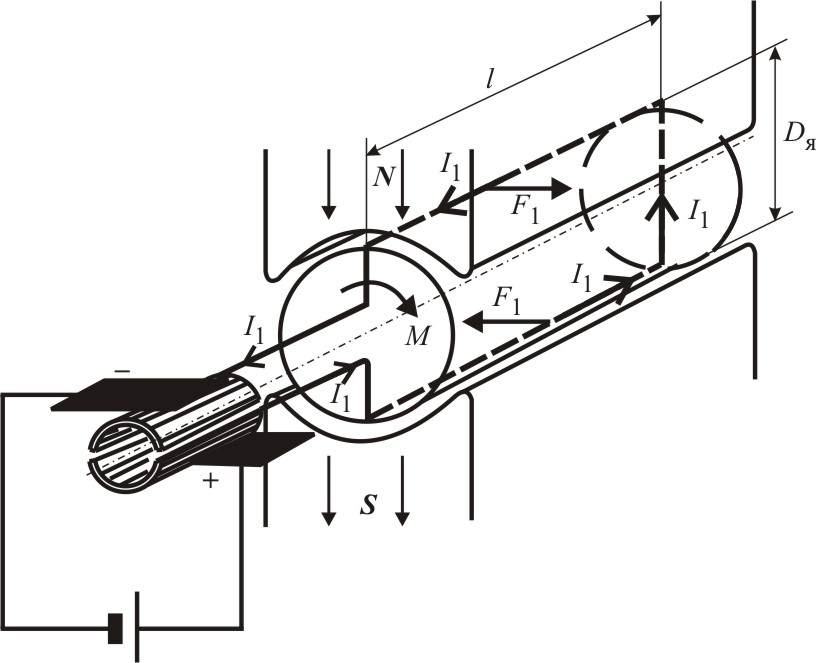

На рис.2 показана электрическая машина с двухполюсной магнитной системой. В обмотки якоря выделены два последовательно соединенных проводника подключенные к двум пластинам коллектора.

Как известно из курса физики, на прямолинейный проводник с током I1, находящийся в однородном магнитном поле, действует сила электромагнитного взаимодействия F1, определяемая законом Ампера:

F1 = BI1lsin, |

(1) |

где B – магнитная индукция;

l – длина участка проводника, взаимодействующего с магнитным полем;

– угол

между проводником и вектором

![]() .

.

Как следует из рисунка 2, = 90 и sin = 1. Магнитная индукция B равна отношению магнитного потока Ф к площади полюса Sп:

|

(2) |

В свою очередь, площадь одного полюса равна площади одной цилиндрической поверхности якоря, делённой на число полюсов электродвигателя,

|

(3) |

Здесь р – число пар полюсов электродвигателя.

Р ис.2

ис.2

Пусть обмотка якоря состоит из N проводников, соединенных между собой последовательно и параллельно, причем число пар параллельных ветвей обмотки якоря равно a.

Ток I1 в проводнике обмотки якоря равен току электродвигателя I, делённому на число параллельный ветвей обмотки якоря 2a:

|

(4) |

Вращающий момент M электродвигателя, созданный всеми проводниками обмотки якоря, равен произведению силы F1 на её плечо относительно оси якоря Dя/2 и на общее число проводников N в обмотке якоря:

|

(5) |

Подставляя в формулу (5) выражения (1)-(4), получим:

|

(6) |

Это выражение можно записать более кратко:

M = CФI, |

(7) |

где C – постоянный коэффициент, характеризующий обмотку якоря электрической машины:

|

(8) |

Из выражения (7) можно сделать следующие выводы:

Вращающий момент электродвигателя пропорционален току и магнитному потоку.

Вращающий момент не имеет прямой зависимости от скорости вращения якоря, поэтому при I ≠ 0 и Ф ≠ 0 электродвигатель развивает вращающий момент даже при неподвижном якоре, это очень важно для трогания поезда с места.

Направление силы F1 и, следовательно, направление вращения якоря определяется по правилу левой руки.

Для изменения направления вращения электродвигателя необходимо изменить направление тока в обмотке якоря, оставив прежним направление магнитного потока возбуждения, или же изменить направление магнитного потока возбуждения, сохранив прежним направление тока в обмотке якоря.