- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •УКАЗАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ

- •1. ЭРА МОДЕЛИРОВАНИЯ

- •1.1. ВВЕДЕНИЕ

- •1.1.1.Необходимость моделирования

- •1.1.2.Типы моделей

- •1.1.3.Моделирование пласта

- •1.2. РАЗВИТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

- •1.2.1.Уравнение материального баланса

- •1.2.2.Аналоговые резистивно-емкостные сетки

- •1.2.3.Электролитические модели

- •1.2.4.Потенциометрические модели

- •1.2.5.Численные модели

- •1.3. ЦЕЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАСТОВ

- •1.3.1.Проектирование подземных хранилищ

- •1.3.2.Моделирование.скважин

- •1.4. ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ

- •2. ПОНЯТИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ В МОДЕЛИРОВАНИИ

- •2.1. ВВЕДЕНИЕ

- •2.1.1.Закон Дарси. Понятие проницаемости

- •2.1.2.Потенциал скорости течения

- •2.1.3.Течение реального газа. Потенциал скорости реального газа

- •2.1.4.Стационарное и нестационарное течения

- •2.2. ТИПЫ ФЛЮИДОВ [4]

- •2.3. ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ФЛЮИДОВ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

- •2.3.1.Относительная проницаемость

- •2.3.1.Относительная проницаемость породы для вытесняющей фазы

- •3. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛАСТА

- •3.1. ВВЕДЕНИЕ

- •3.2. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ [1—5]

- •3.2.1.Порядок составления уравнений

- •3.2.2.фильтрация однофазного флюида

- •3.3. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ МНОГОФАЗНОГО ФЛЮИДА [2]

- •3.3.1.Вывод уравнения фильтрации трехфазного флюида для радиальной схемы пласта

- •3.3.2.Вывод уравнения фильтрации многофазного флюида для одномерной схемы пласта

- •3.4. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ [8], [9]

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

- •1.2. Оборудование ствола скважины, законченной бурением

- •1.3. Трубы

- •1.3.2.Трубы обсадные

- •1.3.3.Бурильные трубы

- •1.3.4.Трубы для нефтепромысловых коммуникаций

- •1.4. Скважинные уплотнители (пакеры)

- •2. ОБОРУДОВАНИЕ ФОНТАННЫХ СКВАЖИН

- •2.1. Наземное оборудование

- •2.2. Подземное оборудование фонтанных скважин

- •3. ШТАНГОВЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ (ШСНУ)

- •3.1. Станки-качалки

- •3.2. Устьевое оборудование

- •3.3. Штанги насосные (ШН)

- •3.4. Штанговые скважинные насосы ШСН

- •3.5. Производительность насоса

- •3.6. Правила безопасности при эксплуатации скважин штанговыми насосами

- •4. БЕСШТАНГОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

- •4.1. Установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН)

- •4.2. Установки погружных винтовых электронасосов

- •4.4. Арматура устьевая

- •4.5. Комплекс оборудования типа КОС и КОС1

- •4.6. Установки гидропоршневых насосов для добычи нефти (УГН)

- •4.7. Струйные насосы

- •5. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН

- •5.1. Газлифтная установка ЛН

- •7. ВИНТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРИВОДОМ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ «КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ»

- •1.1 СУЩНОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ

- •1.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

- •1. 3. ЗАЛЕЖИ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И ПАРАМЕТРЫ

- •1.3.1 Флюиды

- •1.3.1.1. Нефть

- •1.3.1.2. Газы

- •1.3.1.3. Конденсат

- •1.4. ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

- •1.5. УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ФЛЮИДОВ В ЗАЛЕЖИ

- •1.5.1. Основные типы залежей

- •1.5.2. Классификация залежей по фазовому состоянию УВ

- •1.5.3. Основные особенности, характеризующие условия разработки залежи

- •1.6. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

- •1.8. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ И СТАДИЯХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ И РАЗРАБОТКИ

- •1.8.1. Региональный этап

- •1.8.1.1. Стадия прогнозирования нефтегазоносности

- •1.8.1.2. Стадия оценки зон нефтегазонакопления

- •1.8.2 Поисковый этап

- •1.8.2.1. Стадия выявления и подготовки объектов для поискового бурения

- •1.8.2.2. Стадия поиска месторождений (залежей)

- •1.8.3. Разведочный этап

- •1.8.3.1. Стадия оценки месторождений (залежей)

- •1.8.3.2. Стадия подготовки месторождений (залежей) к разработке

- •1.9. КАТЕГОРИИ ЗАПАСОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

- •1.11. ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ РАЗВЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ЗАЛЕЖЕЙ) НЕФТИ И ГАЗА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

- •2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ И ПОДСЧЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА

- •2.1 ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ С ЭТАПАМИ И СТАДИЯМИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТИ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ

- •2. 2 ВЫДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ

- •2. 3. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОДСЧЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ

- •2.4. ПОДСЧЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА

- •3. СУММАРНЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ, ГАЗА И КОНДЕНСАТА

- •4. ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД ПОДСЧЕТА НАЧАЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И СВОБОДНОГО ГАЗА

- •4. 1. СУЩНОСТЬ ОБЪЕМНОГО МЕТОДА

- •4. 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И СВОБОДНОГО ГАЗА ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ

- •4.3. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ И СВОБОДНОГО ГАЗА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИЗУЧЕННОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ В КОЛЛЕКТОРАХ ПОРОВОГО ТИПА

- •4.3.2. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НА СТАДИИ ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ЗАЛЕЖЕЙ)

- •4.3.3. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАЗВЕДОЧНОГО ЭТАПА

- •4.3.4. ОСОБЕННОСТИ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НА РАЗРАБАТЫВАЮЩИХСЯ ЗАЛЕЖАХ

- •5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА

- •5.1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ПРИ ВОДОНАПОРНОМ РЕЖИМЕ

- •5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ ЗАЛЕЖЕЙ, ВВОДИМЫХ В РАЗРАБОТКУ, И ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ЗАПАСОВ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

- •5.3. ПОНЯТИЕ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЗА

- •6. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ РАСТВОРЕННОГО В НЕФТИ ГАЗА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ

- •6.1.ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА, РАСТВОРЕННОГО В НЕФТИ

- •6.2. ПОДСЧЕТ БАЛАНСОВЫХ ЗАПАСОВ ЭТАНА, ПРОПАНА, БУТАНОВ. СЕРОВОДОРОДА И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ

- •7.ПЕРЕВОД ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА В БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ КАТЕГОРИИ И ПЕРЕСЧЕТ (ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЕТ) ЗАПАСОВ

- •7.1. ПЕРЕВОД ЗАПАСОВ В БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ КАТЕГОРИИ

- •Модуль

- •Продуктивность скважин.

- •Введение

- •Этапы добычи на нефтяном месторождения

- •Как мы способствуем повреждению пласта?

- •Как преодолеть повреждение пласта?

- •Другие факторы, влияющие на продуктивность скважины

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

- •1.1. ТИПЫ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ

- •1.2. ПОРИСТОСТЬ

- •1.2.1. Виды пористости

- •1.3. ПРОНИЦАЕМОСТЬ

- •1.3.1. Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.3.2. Радиальная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •1.3.3. Оценка проницаемости пласта, состоящего из нескольких пропластков различной проницаемости

- •1.3.4. Классификация проницаемых пород

- •1.3.5. Зависимость проницаемости от пористости

- •1.3.6. Виды проницаемости

- •2. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД

- •2.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

- •2.2. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

- •3. СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА, НЕФТИ И ПЛАСТОВЫХ ВОД

- •3.1.1. Состав природных газов

- •3.1.2. Физико-химические свойства углеводородных газов

- •3.1.3. Растворимость газов в нефти и воде

- •3.2. СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ

- •3.2.1. Физико-химические свойства пластовых вод

- •3.3. СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ

- •3.3.1. Физико-химические свойства нефти

- •4. ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ

- •4.1. СХЕМА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ

- •4.2. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В НЕФТИ, ВОДЕ И ГАЗЕ

- •5. ПОВЕРХНОСТНО-МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ПЛАСТ-ВОДА

- •6. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ, КОНДЕНСАТА И ГАЗА ИЗ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ

- •6.1. ИСТОЧНИКИ ПЛАСТОВОЙ ЭНЕРГИИ

- •6.2. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЗАЛЕЖИ

- •6.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ПЛАСТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ДАРСИ

- •6.4. ОБЩАЯ СХЕМА ВЫТЕСНЕНИЯ ИЗ ПЛАСТА НЕФТИ ВОДОЙ И ГАЗОМ

- •6.5. НЕФТЕОТДАЧА ПЛАСТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДРЕНИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖИ

- •6.6. РОЛЬ КАПИЛЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ ВОДОЙ ИЗ ПОРИСТЫХ СРЕД

- •6.7. ЗАВИСИМОСТЬ НЕФТЕОТДАЧИ ОТ СКОРОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ВОДОЙ

- •ЛИТЕРАТУРА

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

- •1.1.ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

- •1.1.1.Концепция охраны окружающей природной среды

- •1.1.2.Правовые аспекты охраны окружающей природной среды

- •1.1.3.Эколого-правовая ответственность

- •1.1.4.Возмещение вреда природной среде

- •2.1.Принципы управления охраной природы в нефтяной и газовой промышленности

- •2.2.Совершенствование системы информационного обеспечения

- •2.3.Совершенствование системы экономического стимулирования природоохранной деятельности нефтегазодобывающих предприятий

- •2.4. Критерии качества среды и нормативы воздействия

- •3. ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

- •3.1. Организационные подходы и методы минимизации воздействия производств на окружающую среду

- •3.2. Технологические и технические подходы и методы минимизации воздействия производств на окружающую среду

- •3.3.Экологическая характеристика нефтегазодобывающего производства

- •4. ИСТОЧНИКИ И МАСШТАБЫ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- •5. СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

- •5.1.Источники загрязнения

- •Источники загрязнения

- •5.2.Характер загрязнения природной среды

- •5.3.Влияние отходов на водные объекты

- •5.4.Влияние отходов на почву

- •6. СТРОИТЕЛЬСТВО

- •7. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

- •8. ОБЪЕКТЫ СБОРА И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

- •8.1. Схемы водоснабжения системы заводнения нефтяных месторождений

- •8.2. ЭЛЕМЕНТЫ ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- •8.2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

- •Рис.2. Условия стабильного горения

- •L – длина пламени, d – диаметр факельной трубы

- •8.2.2. РАСЧЕТ ДИАМЕТРА ФАКЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

- •8.2.3. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ФАКЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

- •8.2.4. ШУМ ПРИ ФАКЕЛЬНОМ СЖИГАНИИ ГАЗА

- •8.2.5. АВАРИИ НА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

- •8.2.6. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

- •9. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

- •11. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

- •12. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- •12.1. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

- •12.1.1 Поверхностные воды

- •12.1.2 Подземные воды

- •12.2. Утилизация вод нефтяных месторождений

- •12.3. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ВОД

- •12.4. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

- •12.5. ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ

- •12.5.1. Критерии, отражающие воздействие отдельных факторов

- •12.5.2. Экологические интегральные критерии оценки качества вод

- •12.6. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД

- •12.7. ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- •12.7.2. Технология путевого сброса воды

- •13. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

- •13.1. Механические методы удаления нефти

- •13.3. Химические методы удаления разливов нефти

- •13.4. Микробиологическое разложение нефти

- •13.5. Технология сбора плавающей нефти с водных поверхностей

- •14. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

- •14.1. ОХРАНА АТМОСФЕРЫ

- •14.1.1.Нефтяной газ как источник загрязнения атмосферы

- •14.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ НЕДР НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

- •14.3. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗБУРИВАНИЯ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

- •14.4. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

- •15. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

- •15.1. ЗАВОДНЕНИЕ

- •15.1.1. ЗАВОДНЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМРЕАГЕНТОВ

- •15.1.2. ЗАВОДНЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

- •15.1.3. ЗАКАЧКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА

- •15.2. МЕТОД ВЛАЖНОГО И СВЕРХВЛАЖНОГО ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ

- •16. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

- •17. МОНИТОРИНГ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- •17.1. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НЕФТЯНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

- •17.2. КОНТРОЛЬ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЙ

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

практически не изменяющегося Кп.о по нефтяному пласту или газовой залежи рассчитывается как среднее арифметическое по скважинам. При закономерном изменении Кп.о по площади и наличии взаимосвязи между Кп.о, Кн (Кг) и hн.эф расчеты ведутся по той же схеме, что и при определении Кп.о по керну.

Коэффициент нефте(газо) насыщенности

Аналогичная методика используется и для обоснования средних значений коэффициента нефте(газо) насыщенности. При взаимной коррелируемости Кп.о и Кн по каждому пластовому пересечению целесообразно при расчетах по геофизическим данным в каждом интервале определять значение коэффициента эффективной пористости Кп.эф. Соответственно расчет нефте(газо) насыщенных объемов коллекторов в таких случаях ведется на основе этого параметра. Среднее значение Кп.эф по скважине определяется взвешиванием по толщине проницаемых пропластков, а среднее по залежи — путем взвешивания по площади при закономерном изменении этого параметра в ее пределах и взвешиванием по объему коллекторов—при наличии прямой или обратной корреляционной его связи с нефте(газо) насыщенной толщиной, т. е. на основе карты (hн.эф Кп.эф).

Пересчетный коэффициент и плотность нефти

в поверхностных условиях могут быть учтены двумя способами. При малом количестве данных и отсутствии закономерного изменениях этих параметров по площади залежи средние рассчитываются как средние арифметические. Если же установлено закономерное их изменение по площади залежи, то составляются карты каждого параметра. Подсчет запасов ведется на их основе. Средние значения в этом случае рассчитываются как средневзвешенные по площади.

Начальное пластовое давление и пластовая температура

в газовых залежах рассчитываются по данным скважин с приведением к уровню центра тяжести залежи.

Коэффициент сжимаемости

реальных газов Z определяется как среднее арифметическое из замеров по скважинам.

4.3.4. ОСОБЕННОСТИ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НА РАЗРАБАТЫВАЮЩИХСЯ ЗАЛЕЖАХ

Подсчет запасов нефти на залежах, вступивших в разработку и разрабатывающихся, основывается на значительно большей их изученности вследствие более плотной разбуренности добывающими скважинами и проведения в них комплекса исследований в соответсвии с требованиями Инструкции по применению Классисификации.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

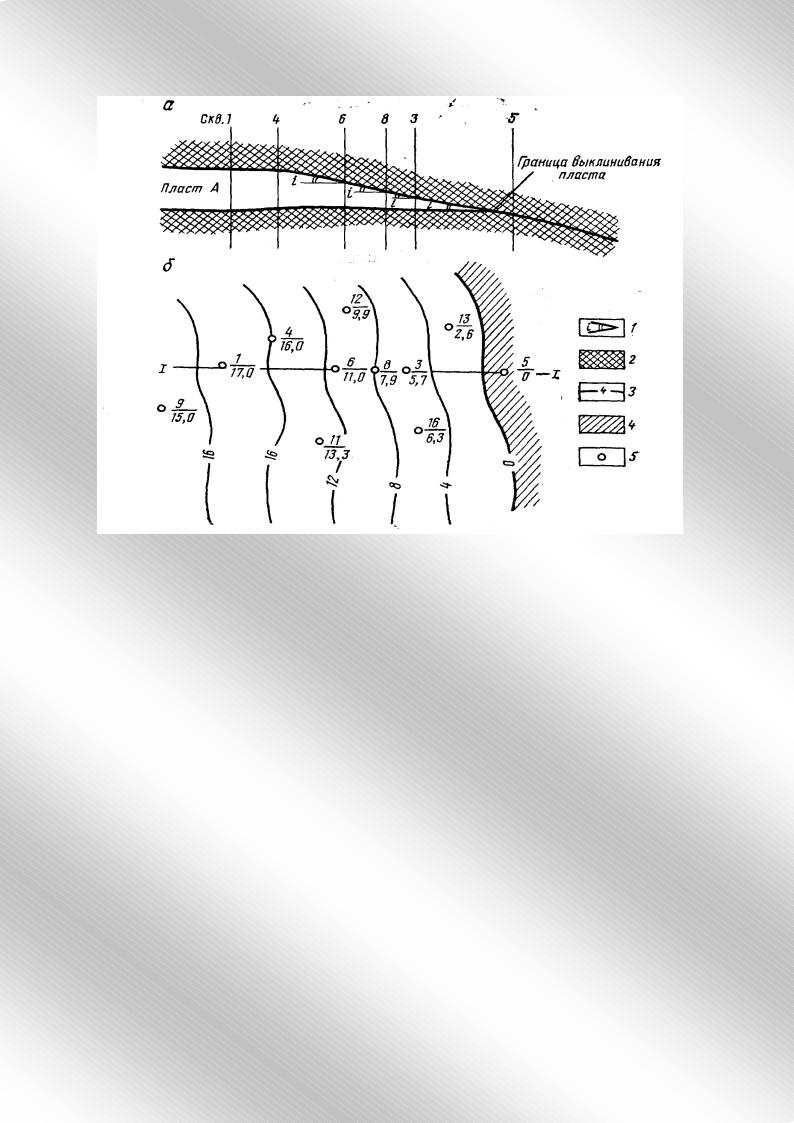

Рис10. Пример определения границ выклинивания пласта А по градиенту изменения hэф.

а - профильный разрез 1—1; б - карта в изолиниях hэф. 1 - угол постоянного уменьшения толщины; 2 - непроницаемые породы;

3 - изолинии толщин, м; 4 - зона выклинивания; 5 - скважины; цифры у скважин: в числителе - номер скважины, в знаменателе - эффективная

толщина, м.

Высокая плотность бурения на нефтяных и газоконденсатных залежах позволяет не только детализировать границы распространения коллекторов, но и выделять участки распространения коллекторов разной продуктивности и на их основе составлять карты эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин нерасчлененных пластов и пропластков расчлененных пластов. Тем самым достигается более глубокая дифференциация запасов по площади и разрезу залежи.

По газовым залежам на этой стадии изученности осуществляется дифференциация на пласты и зоны разной продуктивности залежей, работающих на упруговодонапорном режиме.

При достаточном количестве скважин граница выклинивания стратиграфически ограниченных залежей определяется однозначно по градиенту изменения эффективной толщины продуктивного пласта в профиле не менее чем из трех скважин в зоне выклинивания (рис. 10). Если этот градиент установить не удается, то линия нулевой толщины проводится на середине расстояния между скважинами, вскрывшими и невскрывшими пласт.

При литолого-фациальном замещении коллекторов продуктивного пласта непроницаемыми разностями границу коллектор - неколлектор можно установить в профиле менее чем из трех скважин или путем прослеживания изменения по площади параметра, на основе которого устанавливались кондиционные пределы коллекторских свойств продуктивных пластов. С этой целью по нерасчлененному

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

пласту или пропластку расчлененного пласта составляется карта исследуемого параметра—aсп. Затем на такой карте путем интерполяции проводится изолиния aспк. Зона с большими, чем aспк значениями aсп характе-ризует область распространения коллекторов, с меньшими -неколлекторов.

Исследования, проводимые на разрабатывающихся залежах, должны обеспечивать также возможность определения коэффициентов открытой пористости и нефте(газо)-насыщенности пропластков или нерасчленен-ных пластов.

Для подсчета начальных балансовых запасов эффективные нефте(газо)насыщенные толщины в добывающих скважинах, пробуренных на участках залежи, в пределах которых начался подъем ВНК или ГВК учитываются до уровня первоначального положения контактов.

При подсчете запасов разрабатывающихся залежей в зависимости от геологического строения залежей применяются практически те же варианты объемного метода подсчета запасов, что и на предыдущей стадии, но с более глубокой дифференциацией запасов.

Запасы многопластовых залежей дифференцируются:

-по пластам, а в расчленненных пластах – по пропласткам;

-по категориям С1 и В при разбуривании залежи по первому проектному документу или В и А при разбуривании по проекту разработки;

-по зонам нефтяной, водонефтяной, газовой, газоводяной;

-по зонам разной продуктивности коллекторов.

Подсчет запасов свободного газа газоконденсатных залежей с газовым режимом на данных стадиях ведется с той же степенью дифференциации, что и по нефтяным.

Подсчет запасов газовых залежей, работающих на упруговодо-напорном режиме производится с учетом дифференциации запасов по пластам, категориям, газовой и газоводяной зонам и по зонам разной продуктивности.

5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА

Начальные извлекаемые запасы нефти залежи Qн.и. равны произведению величин начальных балансовых запасов Qн.г. и конечного коэффициента извлечения Ки.н..

Конечный коэффициент извлечения нефти показывает, какая часть от начальных балансовых запасов может быть извлечена при разработке залежи до предела экономической рентабельности.

При подсчете начальных извлекаемых запасов нефти залежей, вводимых в

разработку, и при пересчете запасов разрабатываемых залежей начальные балансовые запасы умножаются на утвержденный конечный коэффициент извлечения нефти, обоснованный технико-экономическими расчетами. Этот коэффициент используется при проектировании разработки залежей, планировании развития нефтедобывающей промышленности и т. п.

Наряду с конечным коэффициентом извлечения нефти различают текущий коэффициент извлечения, равный отношению накопленной добычи из залежи или объекта разработки на определенную дату к их начальным балансовым запасам. В зависимости от стадии изученности применяется тот или иной из рассмотренных ниже методов определения коэффициента извлечения.

5.1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ПРИ ВОДОНАПОРНОМ РЕЖИМЕ

Величина Ки.н. зависит от ряда геолого-физических и технологи-ческих факторов. Она определяется литологическим составом коллектора, неоднородностью

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

продуктивного горизонта (пласта), проницаемостью пород, эффективной нефтенасыщенной толщиной. К физическим факторам, от которых зависит величина этого коэффициента, следует отнести в первую очередь отношение вязкости нефти н к вязкости воды в (обозначаемое в дальнейшем о). На величину Ки.н. оказывают влияние применяемые методы искусствен-ного воздействия на пласты, а при разработке без воздействия -природный режим залежи, плотность сетки добывающих скважин, новые методы разработки и способы интенсификации добычи нефти и другие факторы.

Подобно подсчету балансовых запасов определение конечных коэффициентов извлечения нефти и извлекаемых запасов должно быть увязано с этапами и стадиями геологоразведочных работ и разработки залежей, т. е, с объемом имеющейся информации, а также с особенностями геологического строения залежей.

На открытых залежах, по завершению поискового этапа, а также на стадии оценки, когда данных еще недостаточно, расчет коэффициентов извлечения основывается на многомерных статистических моделях.

При подсчете запасов нефти после завершения разведки и при пересчете запасов после разбуривания залежи по первому проектному документу составляется техникоэкономическое обоснование (ТЭО) коэффициента извлечения на основе опыта нефтедобывающих районов с учетом достигнутого уровня техники и технологии добычи. В этом документе обосновывается выбор оптимального варианта системы разработки по результатам технико-экономических расчетов нескольких вариантов систем, в том числе и варианта системы разработки на естественном режиме. Для каждого варианта рассчитываются коэффициент извлечения и другие показатели разработки. Принимается коэффициент извлечения того варианта, который наиболее рационален с учетом замыкающих затрат.

Коэффициенты извлечения нефти на средних, крупных и уникальных залежах рассчитываются гидродинамическими методами с учетом одномерных моделей фильтрации—на стадии завершения разведки и двумерных моделей, идентифицируемых с реальными пластовыми условиями,—на стадиях разработки. По мелким залежам коэффициенты извлечения нефти определяются с использованием коэффициентов вытеснения, охвата вытеснением и заводнения. Для нефтяных и газонефтяных залежей, разрабатываемых с применением заводнения и других методов воздействия на пласт, а также разрабатываемых на природных режимах, предусматривается единый подход к обоснованию конечного коэффициента извлечения нефти. При этом коэффициенты извлечения нефти определяются отдельно для нефтяных, водонефтяных, газонефтяных и водогазонефтяных зон.

Если залежь вступила в позднюю стадии разработки, ее извлекаемые запасы могут быть уточнены непосредственно на основе данных эксплуатации за период работы на этой стадии, предшествующий дате подсчета запасов. В этом случае утвержденный коэффициент извлечения нефти уточняется в соответствии с подсчитанными извлекаемыми запасами и принимается равным отношению их величины к начальным балансовым запасам.

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ ЗАЛЕЖЕЙ, ВВОДИМЫХ В РАЗРАБОТКУ, И ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ЗАПАСОВ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Покоэффициентный метод

Проектный коэффициент извлечения нефти этим методом определяется по формуле:

Ки.н. — Квт Кз Кохв