- •Основы локальных сетей

- •Место и роль локальных сетей Немного истории компьютерной связи

- •Определение локальной сети

- •Топология локальных сетей

- •Топология шина

- •Топология звезда

- •Топология кольцо

- •Другие топологии

- •Многозначность понятия топологии

- •Кабели на основе витых пар

- •Коаксиальные кабели

- •Оптоволоконные кабели

- •Бескабельные каналы связи

- •Согласование, экранирование и гальваническая развязка линий связи

- •Кодирование информации в локальных сетях

- •Код nrz

- •Манчестерский код

- •Бифазный код

- •Другие коды

- •Назначение пакетов и их структура

- •Адресация пакетов

- •Методы управления обменом

- •Управление обменом в сети с топологией звезда

- •Управление обменом в сети с топологией шина

- •Управление обменом в сети с топологией кольцо

- •Эталонная модель osi

- •Аппаратура локальных сетей

- •Стандартные сетевые протоколы

- •Стандартные сетевые программные средства

- •Одноранговые сети

- •Сети на основе сервера

- •Вступление

- •Сети Ethernet и Fast Ethernet

- •Сеть Token-Ring

- •Сеть Arcnet

- •Сеть fddi

- •Сеть 100vg-AnyLan

- •Сверхвысокоскоростные сети

- •Классификация средств защиты информации

- •Классические алгоритмы шифрования данных

- •Стандартные методы шифрования и криптографические системы

- •Программные средства защиты информации

- •Метод управления обменом csma/cd

- •Алгоритм доступа к сети

- •Оценка производительности сети

- •Использование помехоустойчивых кодов для обнаружения ошибок в сети

- •Способы снижения числа ошибок в принятой информации

- •Характеристики и разновидности помехоустойчивых кодов

- •Циклические коды (crc)

- •Аппаратура 10base5

- •Аппаратура 10base2

- •Аппаратура 10base-t

- •Аппаратура 10base-fl

- •Аппаратура 100base-tx

- •Аппаратура 100base-t4

- •Аппаратура 100base-fx

- •Автоматическое определение типа сети (Auto-Negotiation)

- •Адаптеры Ethernet и Fast Ethernet Характеристики адаптеров

- •Адаптеры с внешними трансиверами

- •Репитеры и концентраторы Ethernet и Fast Ethernet

- •Функции репитеров и концентраторов

- •Концентраторы класса I и класса II

- •Коммутаторы Ethernet и Fast Ethernet

- •Коммутаторы Cut-Through

- •Коммутаторы Store-and-Forward

- •Мосты и маршрутизаторы Ethernet и Fast Ethernet

- •Функции мостов

- •Функции маршрутизаторов

- •Выбор конфигурации Ethernet

- •Правила модели 1

- •Расчет по модели 2

- •Выбор конфигурации Fast Ethernet

- •Правила модели 1

- •Исходные данные

- •Выбор размера и структуры сети

- •Выбор оборудования

- •Выбор сетевых программных средств

- •Выбор с учетом стоимости

- •Проектирование кабельной системы

- •Оптимизация и поиск неисправностей в работающей сети

- •Формулы Шеннона для непрерывного и дискретного каналов

- •Типы линий передачи, в которых используются модемы (варианты решения проблемы «последней мили»)

- •Структура модема

- •Методы модуляции, используемые в высокоскоростных модемах

- •Особенности стандартов V.34, V.90 и V.92

- •Классификация модемов

- •Программные средства для модемов

Концентраторы класса I и класса II

Стандарт IEEE 802.3 определяет два класса репитерных концентраторовEthernet/Fast Ethernet, отличающихся друг от друга своими функциональными возможностями и областями применения. Каждыйконцентратордолжен иметь маркировку своего класса в виде римской цифры I или II, заключенной в кружок.

Концентраторыкласса II —классическиеконцентраторы, использовавшиеся с самого начала в сетях Ethernet. Именно поэтому их применение было разрешено и в сетях Fast Ethernet. Этиконцентраторыотличаются тем, что они непосредственно повторяют приходящие на них из сегмента сигналы и передают их в другие сегменты без какого бы то ни было преобразования. Они не способны преобразовывать методы кодирования сетевых сигналов. Поэтому к ним можно подключать только сегменты, использующие одну систему сигналов. Например, кконцентраторумогут подключаться только одинаковые сегменты 10BASE-T или только одинаковые сегменты 100BASE-TX. Допустимо, правда, подключение и разных сегментов, но они должны использовать один код передачи, например, 10BASE-T и 10BASE-FL или 100BASE-TX и 100BASE-FX. Данныеконцентраторыпринципиально не могут объединять сегменты с разными системами кодирования, в частности, 100BASE-TX и 100BASE-T4.

Задержка сигналов в концентраторахкласса II меньше, чем вконцентраторахкласса I. Согласно стандарту, она должна составлять от 46 битовых интервалов (для 100BASE-TX/FX) до 67 битовых интервалов (для 100BASE-T4). Отсюда следуют ограничения на наращиваемость такихконцентраторови на количество их портов (как правило, оно не превышает 24). Зато меньшая задержкаконцентраторапозволяет использовать кабели большей длины, так как на работоспособность сети влияет суммарная задержка сигнала в сети, включающая в себя задержки, какконцентраторов, так и в кабелях.

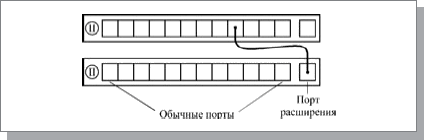

Для соединения концентраторовкласса II между собой используется специальный порт расширения (UpLink port). Каждыйконцентраторподключается этим портом к одному из обычных портов другогоконцентратора(рис. 13.5).

Рис.

13.5.Соединение двух концентраторов

класса II

Рис.

13.5.Соединение двух концентраторов

класса II

Концентраторыкласса II сложнее в производстве, чемконцентраторыкласса I, так как временные требования, предъявляемые к ним, жестче. Но при этом возможности их меньше, поэтому в настоящее время их вытесняютконцентраторыкласса I.

Концентраторыкласса I характеризуются тем, что они преобразуют приходящие по сегментам сигналы в цифровую форму, прежде чем передавать их во все другие сегменты. Они содержат декодирующие и кодирующие узлы.

В отличие от концентраторовкласса II они способны преобразовывать коды, применяемые в разных сегментах. Поэтому к ним можно одновременно подсоединять сегменты разных типов, например, 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-FX. Но этот процесс двойного преобразования кодов требует времени, поэтому данныеконцентраторыоказываются медленнее (по стандарту, их задержка составляет не более 140 битовых интервалов).

Концентраторыкласса I более гибкие, они имеют расширенные возможности по наращиваемости. Именно из них строятся сложныеконцентраторына базе шасси. К тому же благодаря внутренним цифровым шинам сигналов они допускают управление с удаленных рабочих станций, позволяющих контролировать нагрузку сети, состояние портов, интенсивность ошибок в сети, а также автоматически отключать неисправные сегменты.

При этом для обмена с управляющей станцией применяется специально разработанный протокол обмена SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол управления сетью). Такой концентратор, допускающий удаленное управление, называется интеллектуальным (Intelligent Hub).

Протокол SNMP был предложен в 1988 году комиссией IAB (Интернет Activities Board). Он описывается документами RFC 1067, RFC 1098, RFC 1157. Комиссия IAB определила также и метод описания данных для этого протокола под названием ASN.1 (Abstract Syntax Notation). Протокол SNMP относится к прикладному уровню, он работает с протоколами IP и IPX, а также позволяет не только собирать информацию о сети, но и управлять устройствами сети.

Протокол SNMP подразумевает хранение информации об устройствах сети в формате ASN.1 в виде текстовых файлов, так называемых MIB (Management Information Base – база управляющей информации). Например, в случае интеллектуального концентраторас него можно считать информацию о количестве пакетов, переданных и полученных каждым из портов, можно также включить и выключить каждый порт.

Для управления устройством сети, контроллер этого устройства должен выполнять программу агента SNMP. Программа агента собирает данные о системе, в которой он запущен и управляет объектами данных системы.

Рабочая станция, управляющая сетью (NMS – Network Management Station) – это один из компьютеров, подключенных к сети, на котором запущен специальный пакет прикладных программ, в удобном графическом виде отображающий состояние сетевых устройств и позволяющий управлять ими.

Протокол SNMP поддерживает три типа команд:

Команда GET читает значения объектов данных устройства (из MIB) в произвольном порядке.

Команда GET NEXT читает следующее по порядку значение объекта данных устройства.

Команда SET применяется для изменений (записи) значений объектов данных устройства.

Команды и реакции протокола SNMP передаются посредством модулей данных в составе дейтаграмм (PDU – Protocol Data Unit). Протокол предусматривает также передачу информации о типе кодирования MIB, поэтому в разных устройствах MIB может иметь различный формат. Существует ряд фирменных и стандартных форматов MIB для сетевых адаптеров(MIB-II),концентраторов,мостови сети в целом (RMON MIB), поддерживаемых SNMP.