Схемы поршневых насосов

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

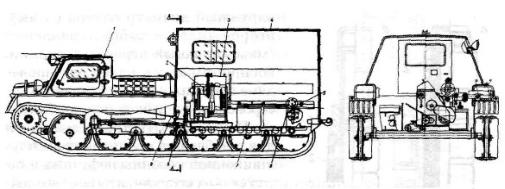

Рис. 6.34. Агрегат АГГТ - 4 (ЛСВ - 6):

1— гусеничный транспортер ГАЗ-71; 2 - лебедка с пультом управления; 3 - дроссельная заслонка; 4 - кузов; 5 - стеллажи для транспортирования глубинных приборов и лубрикаторов; 6 - устьевой ролик; 7 - инструментальный ящик; 8 - узел привода лебедки; 9 - механизмы дублирования управления муфтой сцепления;

10 - устройство для направления проволоки; 11 - отопитель

Отбор мощности на привод лебедки осуществляется от двигателя транспортера с помощью реверсивной коробки отбора мощности, установленной на коробке перемены передач автомобиля.

Установка снабжена электромеханическим индикатором натяжения проволоки. Лебедка оснащена механизмом ручного управления и храповым остановом, применяемым при ручном управлении.

Вопрос 6.7. Эксплуатационные пакеры

Пакеры применяют для разобщения пластов и изоляции эксплуатационной колонны труб от воздействия среды в процессе эксплуатации нефтяных, газовых, газоконденсатных и нагнетательных скважин, а также для проведения в них ремонтно-профилактических работ.

Пакеры используют для проведения технологических операций по гидроразрыву, кислотной и термической обработке пласта, для выполнения изоляционных работ, гидропескоструйной перфорации, установки проволочных фильтров и клапанов-отсекателей, очистки забоев скважин, газлифтной эксплуатации и др. Их спускают в скважину на колонне подъемных труб.

Различают пакера следующих типов:

ПВ - пакер, воспринимающий усилие от перепада давления, на правленного вверх;

ПН - то же, направленного вниз; ПД - то же, направленного как вниз, так и вверх.

Условное обозначение пакеров включает: буквенную часть, состоящую из обозначения, типа пакера (ПВ, ПН, ПД), способа посадки и освобождения пакера (Г, М, ГМ) и наличия якорного устройства (буква Я); первая цифра после обозначения типа пакера - число проходов, цифра перед буквами - номер модели; первое число после букв -

-375-

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

стно с головкой, упором, манжетами, конусом, плашками и плашкодержателем, опускаясь, доходит до упора в цилиндр.

При этом захваты заходят в паз а, освобождая ствол, а конус раздвигает плашки в радиальном направлении и заякоривает их. Сжатие манжет и герметизация пакером разобщаемых пространств происходит при дальнейшем опускании ствола пакера за счет массы колонны подъемных труб. Пакер извлекается из скважины в результате подъема труб. При этом освобождаются манжеты, а ствол своим буртом вытягивает конус из-под плашек, которые освобождаются и одновременно приводят корпус плашек с захватами в исходное положение. При подъеме труб и повороте их влево на 1Д..2 оборота палец на стволе автоматически входит в фигурный паз замка, благодаря чему пакер может быть посажен повторно без извлечения из скважины.

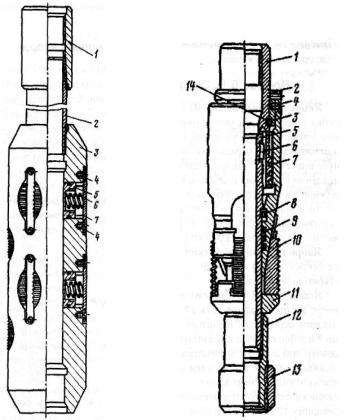

Пакер ПН-ЯГМ (рис. 6.36) предназначен для разобщения пространств эксплуатационных колонн нефтяных и газовых глубоких вертикальных и наклонных скважин, состоит из уплотняющего, заякоривающего, клапанного устройств и гидропривода. Для посадки пакера в подъемные трубы сбрасывается шарик и создается давление. Жидкость через отверстие а в стволе попадает под поршень. При давлении 10 МПа поршень толкает плашкодержа-тель, срезает винты, плашки

надвигаются на конус и, упираясь в стенку эксплуатационной колонны, создают упор для сжатия уплотнительных манжет. Под действием массы труб плашки внедряются в стенку эксплуатационной колонны, обеспечивая заякоривание

-377- и герметичность разобщения. Проходное

отверстие пакера открывается при увеличении давления до 21 МПа. При этом срезаются винты, и седло с шариком выпадает. Пакер извлекается в результате подъема колонны труб. При снятии осевой нагрузки

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

освобождаются манжеты и, ствол, двигаясь вверх тянет за собой конус, который освобождает плашки.

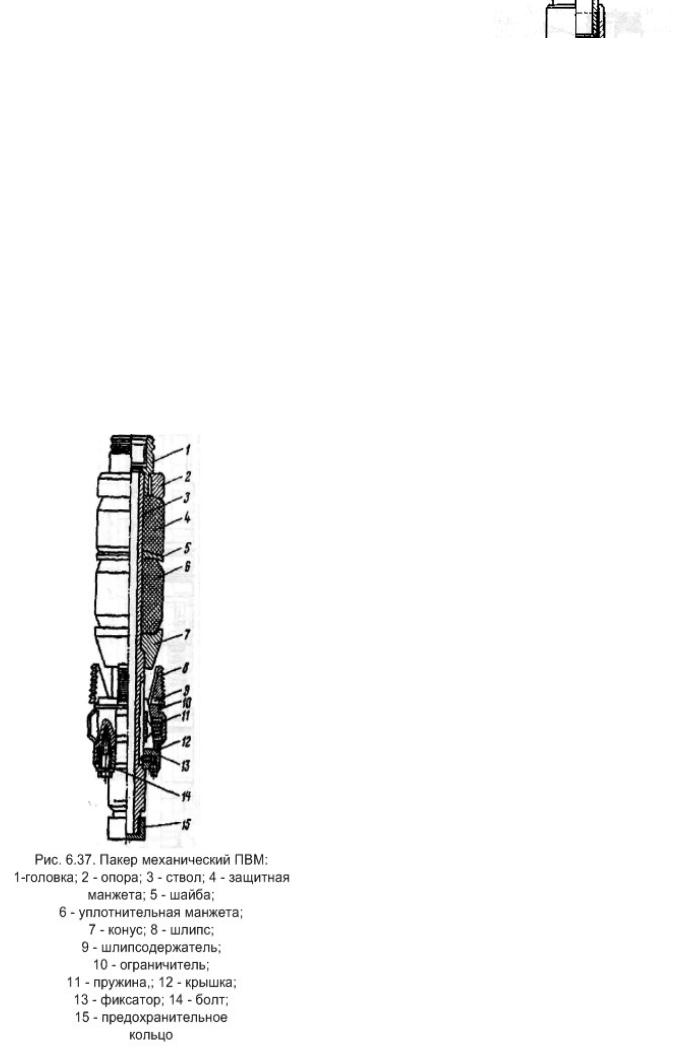

Пакер механический ПВМ применяют для уплотнения колонны насосно-компрессорных и бурильных труб в обсадной колонне скважины при проведении технологических операций по воздействию на призабойную зону. Пакер (рис. 6.37) состоит из ствола 3, шлипсодержателя 9, в радиальных пазах которого установлены шлипсы 8 с пружинами 11. Шлипсы удерживаются ограничителем 10 и крышкой 12. К шлипсодержа-телю крышка прикреплена болтами 14, в нее ввинчен фиксатор 13, входящий в направляющий паз на стволе. На ствол надеты конус 7, уплотнительная манжета 6, шайба 5, защитная манжета 4 и навинчена головка 1 с опорой 2. Защитная манжета пакера короче уплотнительной манжеты и имеет более высокую твердость. Нижняя резьба ствола защищена предохранительным кольцом 15. В скважину, предварительно проверенную и очищенную скребком, спускают на колонне труб пакер, при этом фиксатор удерживает шлипсодержатель в крайнем нижнем положении относительно ствола. При повороте колонны труб по часовой стрелке (2...3 оборота) фиксатор выходит в длинную прорезь паза на стволе, освобождая шлипсодержатель. При опускании колонны труб шлипсы под действием пружин прижимаются

К стенке скважины и удерживаются на месте, и конус заклинивает их в обсадной трубе. Приложенная к пакеру нагрузка от веса колонны труб (от 7 до 12т) через головку и опору передается манжетам, которые деформируются и уплотняют пакер. При натяжении колонны труб манжета восста-

-378-

навливает свою первоначальную форму, конус освобождает шлипсы, и пакер снимается с места.

Вопрос 6.8. Эксплуатационные якори

Якорь гидравлический ЯП (рис. 6.38) состоит из муфты 1, патрубка 2, корпуса 3, в окна которого вставлены плашки 5, удерживаемые пружинами б в утопленном положении. Ход плашек в радиальном направлении ограничивается планками 7, закрепленными на корпусе винтами 4. Заякоривание осуществляется в результате подачи давления в колонну подъемных труб. Под действием давления внутри корпуса якоря плашки выдвигаются наружу в радиальном направлении и внедряются в стенку эксплуатационной колонны. При отсутствии давления в трубах плашки возвращаются в исходное положение под действием пружин и происходит освобождение якоря.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Якорь гидромеханический ЯГМ удерживает пакеры типа ПВМ на месте установки в обсадной колонне от смещения вверх под действием перепада давлений.

Якорь (рис. 6.39) состоит из штока 5, на котором установлены конус 3 и шлипсодержатель 11, в направляющих пазах которого размещены шлипсы 10. На штоке конус уплотнен резиновыми кольцами 9 и зафиксирован пружинным кольцом 8, а шлипсодержатель закреплен при помощи переводника 12. На верхнем конце штока расположена головка 1, соединенная со штоком шпонкой 6, Головка в конусе уплотнена резиновыми кольцами 7 и предохранена от выпа-дания упором 2 со стопорным винтом 4. При транспортировке на переводник 12 навинчивают предохранительное кольцо 13.

В скважину якорь спускают с пакером на колонне труб, при этом конус удерживается в верхнем положении пружинным кольцом.

При посадке пакера вращательное движение и осевая нагрузка от труб к пакеру передается через головку 1, шток 5 и переводник якоря 12.

После посадки якоря под давлением нагнетаемой в трубы жидкости конус якоря освобождается от пружинного кольца и перемещается вниз, вклиниваясь под шлипсы, которые раздвигаются до контакта с обсадной колонной и воспринимают нагрузку пакера.

Якорь вместе с пакером снимается с места установки натяжением колонны труб, при этом головка выталкивает конус из-под шлипсов, и якорь приводится в первоначальное положение. После подъема из скважины пригодность якоря к дальнейшему применению проверяется внешним осмотром и опрессовкой гидравлическим давлением 35 МПа. При этом конус должен фиксироваться в верхнем положении.

Якорь с пакером следует спускать в прошаблонированную скважину, диаметр

шаблона должен быть |

на 2 мм больше диаметра пакера, |

-379- |

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

длина - не менее 1 м, глубина спуска - на 10м ниже места установки пакера.

Спуск якоря с пакером должен проводиться со скоростью не более 1 м/с. С такой же скоростью следует поднимать якорь с пакером.

В случае применения якоря с гидромеханическим пакером в про точке головки 1 необходимо установить алюминиевую проволоку 14 диаметром 4...4,5 мм, длину которой выбирают в зависимости от давления посадки пакера.

-380-

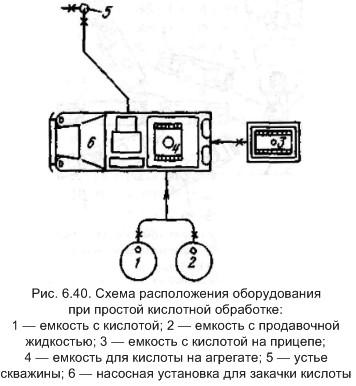

Вопрос 6.9. Расположение оборудования при СКО

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Схема

расположения оборудования при простой солянокислотной обработке приведена на рис. 6.40. Устье скважины обвязывают с насосной установкой типа УНЦ1- 160-500К (АзИНаш-ЗОА) и емкостями для кислоты и продавочной жидкости. В качестве продавочной

жидкости обычно применяют для нефтяных скважин дегазированную нефть, для нагнетательных - воду и для газовых - воду или газообразные агенты.

Весь процесс обработки скважины можно разделить на три этапа: промывка скважины и заполнение ее жидкостью; закачка расчетного объема соляно-кислотного раствора; продавка раствора в пласт продавочной жидкостью в объеме, равном объему насосно-компрессорных труб и ствола скважины от забоя до кровли обрабатываемого интервала.

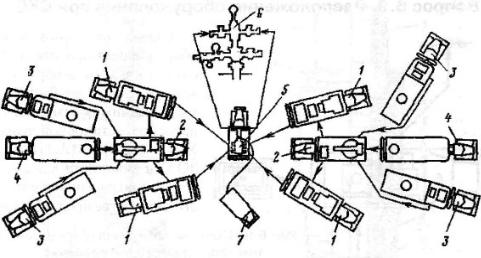

Вопрос 6.10. Расположение оборудования при ГРП

Для проведения гидравлического разрыва пласта применяют комплекс оборудования, в состав которого входят насосные и пескосмесительные установки, автоцистерны, арматура устья скважин, блок манифольда, пакер и якорь.

Комплекс оборудования для гидравлического разрыва пласта позволяет применять различные схемы расположения оборудования у скважины в зависимости от заданного технологического процесса устанавливать необходимое число насосных установок и вспомогательного оборудования.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Устанавливаемый у скважины блок манифольда, к которому подключают агрегаты, позволяет наиболее рационально их расставить, повышает надежность и безопасность проводимой операции, уменьшает численность обслуживающего персонала (рис. 6.41).

-381-

Рис. 6.41. Схема обвязки оборудования при гидравлическом разрыве пласта: 1 - насосный агрегат; 2 - пескосмесительный агрегат; 3 - автоцистерна; 4 - песковоз;

5 - блок манифольда; б - арматура устья;

7 - станция контроля и управления процессом

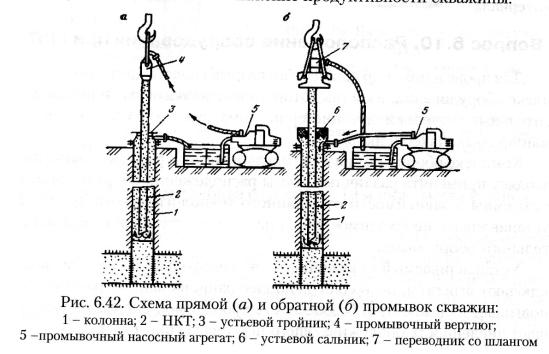

Вопрос 6.11. Расположение оборудования при промывке скважины

Для ликвидации песчаных пробок прибегают к промывке их буровым раствором, водой, нефтью, газожидкостными смесями, пенами, продувкой воздухом. Главные условия при выборе жидкости для промывки пробки - недопущение открытого фонтанирования при проведении работ по ликвидации пробки и незагрязнение призабойной зоны пласта, что может повлечь снижение продуктивности скважины.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

23. Принцип работы гидравлического пакера.

24. Назначение и принцип работы гидравлического якоря.

25. Техника безопасности при соляно-кислотной обработке.

26. Назначение и виды промывок песчаной пробки

-383-

Тема 7 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ

Вопрос 7.1. Трубовоз ТВЭ-6,5-131А

Электромеханизированный трубовоз ТВЭ-6,5-131А (рис. 7.1), смонтированный на автомобиле-тягаче ЗИЛ-131А и прицепе-роспуске, предназначен для перевозки труб.

Тяговый автомобиль / и прицеп-роспуск 7 связаны между собой дышлом, которое удерживается на роспуске специальными захватами. При их освобождении роспуск можно перемещать вдоль дышла, изменяя тем самым расстояние между кониками автомобиля и роспуска (в зависимости от длины перевозимого груза).

Тяговый автомобиль включает в себя монтажную раму 6, предохранительный щит 4, генератор 2, пульт управления 9, коник поворотный 5.

Монтажную раму устанавливают на раму шасси автомобиля и крепят к ней с помощью стремянок и кронштейнов.

Предохранительный щит, смонтированный на монтажной раме, предназначен для ограничения перемещения груза вперед,