методичка ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

.pdfvk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

3. Определить для обоих случаев удельный тепловой поток:

= ( ж − ж ) Вт/м2 и = ( ж − ж ) Вт/м2.

4. Значения температур на поверхности стенки определяется из соотношения:

а) T |

T |

|

q |

К; T |

T |

|

q |

К - при обтекании |

ст.1 |

ж1 |

|

1 |

ст.2 |

ж2 |

|

2I |

|

пластины водой;

б) T |

T |

|

qI |

К; TI |

TI |

|

qI |

К - при обтекании |

ст.1 |

ж1 |

|

1 |

ст.2 |

ж2 |

|

2II |

|

пластиной вода-воздух.

5. Определить коэффициент теплопередачи плоской стенки покрытой накипью с двух сторон и при обтекании ее водой:

КН |

|

1 |

; R i |

|

1 |

|

н |

|

δст |

|

н |

|

1 |

(м2·К)/Вт. |

|

Ri |

|||||||||||||||

|

|

|

н |

|

|||||||||||

|

|

|

|

α1 н λст |

|

|

α2I |

||||||||

6. Удельный тепловой поток для плоской стенки покрытой накипью и температура стенок определяется по формулам:

q |

|

K |

|

(T |

|

|

T |

|

) Вт/м2; |

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

qн |

|

К; |

|||||||||

|

н |

|

н |

|

ж1 |

|

ж2 |

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

T |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ст.1 |

|

|

|

ж1 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

qн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

Tн |

|

T |

|

|

|

|

К. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

ст.2 |

ж2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

7. Перепад температур по толщине плоской стенки |

||||||||||||||||||||||||||||||

определится из соотношения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

qI ст |

|

||||||||||||

а)T |

T |

|

|

|

q ст |

; б)T |

TI |

|

|

; |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

ст.1 |

|

ст.2 |

|

|

|

ст |

|

|

|

|

|

|

|

ст.1 |

|

|

|

ст |

|

|

|

ст |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

н |

|

|

|

ст |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

в)T |

н |

|

Tн |

q |

н |

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

ст.1 |

|

|

ст.2 |

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ст |

|

|

|

|

|

||||||

Задача 4.1. Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной . По одну сторону стенки движется горячая вода,

средняя температура которой tж1 , по другую – вода со средней

температурой tж2 или воздух, средняя температура которого tIж2 .

Определить для обоих случаев удельный тепловой поток q Вт/м2 и

коэффициент теплопередачи, а также значения температур на обеих

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

поверхностях стенки. Найти изменение удельного теплового потокаq для первого случая, если с каждой стороны стальной стенки

появится накипь толщиной в 1 мм. Коэффициенты теплопроводности стали ст 45 Вт/(м·К), а накипи нак 0,6

Вт/(м·К). Коэффициенты теплоотдачи для горячей воды к стенке для обоих случаев 1 , от стенки к воде I2 , а от стенки к воздуху II2 .

Параметры выбрать из табл. 4.1.

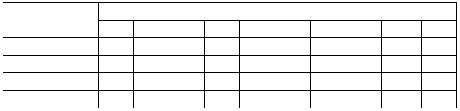

Таблица 4.1

|

|

Варианты и исходные данные |

|

|

|

|

|

||||

Параметры |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

0 |

|

, мм |

Последняя цифра шифра |

|

|

|

|

|

|||||

5 |

8 |

7 |

4 |

6 |

5 |

4 |

7 |

8 |

6 |

||

tж1, С |

110 |

120 |

130 |

105 |

125 |

115 |

135 |

110 |

120 |

125 |

|

tж2, С |

60 |

50 |

65 |

45 |

55 |

40 |

60 |

50 |

55 |

55 |

|

tжI |

2 , С |

25 |

30 |

35 |

20 |

30 |

25 |

30 |

25 |

30 |

55 |

1 , Вт /(м2 К) |

Предпоследняя цифра шифра |

|

|

|

|

|

|||||

2000 1900 1800 2100 2200 2050 2150 1850 1950 2250 |

|||||||||||

2I , Вт/(м2 К) |

1250 1150 1200 1050 1100 1000 1150 1100 1100 1250 |

||||||||||

2II , Вт/(м2 К) |

18 |

20 |

25 |

22 |

25 |

18 |

20 |

24 |

25 |

20 |

|

Задача 4.2. Температура внутренней поверхности кладки нагревательной печи t1, наружной поверхности t2. Определить потери теплоты через 1м2 кладки. Материал кладки, коэффициент теплопроводности и толщина стенки d заданы в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Послед, |

t1,°C |

t2,°C |

Предпосл. |

Материал |

, |

d, мм |

|

цифра |

цифра |

||||||

Вт/(м*К) |

|||||||

шифра |

|

|

шифра |

|

|

||

1500 |

130 |

Шамот |

1.22 |

120 |

|||

9 |

9 |

||||||

8 |

1450 |

125 |

8 |

Шамот |

1.22 |

250 |

|

7 |

1400 |

120 |

7 |

Магнезит |

1.43 |

120 |

|

6 |

1350 |

115 |

6 |

Магнезит |

1.43 |

250 |

|

5 |

1300 |

110 |

5 |

Динас |

1.75 |

120 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 |

1.75 |

250 |

||||

4 |

1250 |

105 |

4 |

Динас |

||

3 |

1700 |

190 |

3 |

Циркон |

2.26 |

120 |

2 |

1650 |

180 |

2 |

Циркон |

2.26 |

250 |

1 |

1600 |

170 |

1 |

Периклаз |

7.13 |

120 |

0 |

1550 |

160 |

0 |

Периклаз |

7.13 |

250 |

Задача 4.3. Температура наружной поверхности стены нагревательной печи – t 1 , a окружающего воздуха t2. Высота стены - а, ширина - b. Определить тепловой поток, передаваемый конвекцией от поверхности стены к воздуху. Использовать теплофизические параметры сухого воздуха из П.5 приложения. За определяющий геометрический размер взять высоту стены. Необходимые данные для расчета выбрать из табл.4.3.

|

|

|

|

Таблица 4.3 |

|

Последняя |

t1, °С |

t2,°С |

Предпоследняя |

а, м |

b, м |

цифра |

|

|

цифра шрифта |

|

|

шрифта |

|

|

|

|

|

9 |

130 |

25 |

9 |

2,5 |

4,0 |

8 |

125 |

20 |

8 |

2,0 |

3,5 |

7 |

120 |

15 |

7 |

1,5 |

3,0 |

6 |

110 |

10 |

6 |

2,5 |

4,0 |

5 |

105 |

10 |

5 |

2,0 |

3,5 |

4 |

100 |

10 |

4 |

1,5 |

3,0 |

3 |

130 |

25 |

3 |

2,0 |

4,0 |

2 |

120 |

20 |

2 |

2,5 |

3,5 |

1 |

110 |

15 |

1 |

2,0 |

3,0 |

0 |

100 |

10 |

0 |

1,5 |

4,0 |

Практическое занятие № 5 Расчет лучистого теплообмена между телами

Предварительно следует схематично изобразить процесс передачи теплоты излучением между стальными плитами.

1. Определить значение приведенной степени черноты:

ΕПР |

|

|

|

1 |

. |

||

|

1 |

|

|

||||

|

|

1 |

|

1 |

|||

|

|

|

|

Ε2 |

|||

|

|

Ε1 |

|

|

|

||

2. Определить тепловой поток излучения между плитами:

vk.com/club152685050 | vk.4com/id4464259434 |

|||||||

Т1 |

|

Т2 |

|

|

. |

||

Q1 2 EПР С0 |

|

|

|

|

|

F |

|

|

|

|

|||||

100 |

|

100 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Задача 5.1. Определить количество теплоты, передаваемой излучением, от нагретой стальной плиты с температурой t1 к параллельно расположенной другой такой же плите с температурой t2. Степень черноты 1 = 2 = 0,85. Данные принять из табл. 5.1.

Таблица 5.1

Последняя цифра |

t1,°C |

Предпоследняя |

t2,°C |

|

шифра |

цифра шифра |

|||

|

|

|||

9 |

950 |

9 |

200 |

|

8 |

925 |

8 |

180 |

|

7 |

900 |

7 |

160 |

|

6 |

875 |

6 |

140 |

|

5 |

850 |

5 |

120 |

|

4 |

825 |

4 |

100 |

|

3 |

800 |

3 |

80 |

|

2 |

775 |

2 |

60 |

|

1 |

750 |

1 |

40 |

|

0 |

725 |

0 |

20 |

Практическое занятие № 6 Тепловой расчет теплообменника

Предварительно следует схематично изобразить противоточный (ПТ) и прямоточный (ПМ) теплообменники, а график в координатах T-F изменения температур воды, масла и воздуха при движении их по теплообменнику.

1. Определить температурный напор на входе и выходе в противоточном водомасляном теплообменнике:

Если отношение TБ > 2, тогда

ТМ

|

TБ Т1I T2II; TM T1II T2I ; |

||

TПM |

TБ TМ |

,где |

TБ Т1I T2I ; TM T1II T2II ; |

|

|||

|

ln TБ / TМ |

|

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Если отношение TБ 2, тогда

ТМ

TПТ ТПМ 0,5 ТБ ТМ .

2. Тепловой поток, вносимый горячим воздухом (маслом или водой) в теплообменник, определится по формуле:

Q1 VH сPI (T1I T1II ) или Q1 |

GM в СР ТМI |

в ТМII в , |

где CPI =1300 1400,Дж/(м3К) |

– Объемная теплоемкость |

|

воздуха (из П1), а масла и воды из условия задачи.

3. Определить площадь поверхности теплообменника для прямотока и протиивотока: из уравнения теплового баланса Q1=Q2,

где Q2 K F T - количество теплоты, отданное от «горячего» к «холодному» теплоносителю, откуда площадь теплообменника:

Fпт |

Q1 |

м2; Fпм |

Q1 |

м2, |

|

K ΔTпт |

K ΔTпм |

||

где TПТ, ТПМ - среднелогарифмический или средний.

4. Расход воды через теплообменник для обеих схем движения теплоносителей определится по формуле:

Gв |

|

|

|

Q1 |

|

кг/с, |

F c |

p |

(TII |

TI ) |

|

||

|

i |

|

2 |

2 |

|

|

где cр 4178 4200 Дж/(кг·К) - массовая теплоемкость |

||||||

воды при 60 90 |

С ; |

F - соответственно площадь поверхности |

||||

|

|

|

|

|

i |

|

теплообмена для противотока и прямотока.

Задача 6.1. Отработавшее масло дизеля охлаждается в противоточном водяном теплообменнике. Расход масла G, его

tI tII

температура на входе м , на выходе м , теплоемкость cрм 2

кДж/(кг·К). Температура воды на входе |

tвI , на |

выходе tвII . |

Коэффициент теплопередачи K 200 |

Вт/(м2·К). |

Определить |

площадь поверхности теплообмена. Параметры выбрать из табл. 6.

Таблица 6.1

Варианты и исходные данные

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 |

|

|

|

||||||||

Параметр |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

0 |

|

ы |

|||||||||||

|

|

Последняя цифра шифра |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

G, кг/с |

0.5 |

0.7 |

0.9 |

1.1 |

1.3 |

1.5 |

1.7 |

1.9 |

2.1 |

2.3 |

|

tмI , С |

110 |

105 |

100 |

95 |

115 |

110 |

105 |

100 |

95 |

90 |

|

tмII , С |

75 |

70 |

80 |

75 |

70 |

80 |

75 |

70 |

80 |

65 |

|

tвI , С |

|

Предпоследняя цифра шифра |

|

|

|

||||||

10 |

5 |

0 |

25 |

20 |

15 |

10 |

5 |

0 |

15 |

||

tвII , С |

25 |

15 |

15 |

35 |

30 |

30 |

20 |

25 |

20 |

30 |

|

Задача 6.2. Определить поверхность нагрева рекуперативного водовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения тепло-носителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн , средний коэффициент теплопередачи

от воздуха к воде K, начальный и конечные температуры воздуха и воды равны соответственно t1I , t1II , t I2 , tII2 . Определить также

расход воды G через теплообменник. Изобразить график изменения температур теплоносителей для обеих схем движения теплоносителей по поверхности аппарата. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 6.2.

Таблица 6.2

|

|

|

Варианты и исходные данные |

|

|

|

|||||

Параметры |

1 |

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

0 |

Vн 10 3 , |

|

|

Последняя цифра шифра |

|

|

|

|

||||

20 |

|

25 |

50 |

45 |

40 |

35 |

30 |

55 |

10 |

15 |

|

м3/ч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

К, Вт/(м2·К) |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 26 |

27 |

18 |

||

t1I |

|

|

Предпоследняя цифра шифра |

|

|

|

|||||

480 |

460 |

440 |

420 |

400 |

380 |

360 |

340 |

320 |

500 |

||

t1II , С |

240 |

230 |

210 |

200 |

180 |

160 |

130 |

140 |

120 |

250 |

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 |

|

|

|

|||||||

t 2I , С |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

15 |

10 |

t2II , С |

95 |

100 |

105 |

110 |

115 |

120 |

120 |

130 |

100 |

90 |

Задача 6.3. Определить поверхность нагрева F трубчатого теплообменного аппарата, обогреваемого продуктами сгорания от нагревательной печи, при прямоточном и противоточном движении воздуха и дымовых газов. Воздух поступает в теплообменник при температуре tВ1 = 20°C, объёмный расход подаваемого воздуха V, коэффициент теплопередачи К. Температуру воздуха на выходе из теплообменника tB2, а также температуры дымовых газов на входе в теплообменника tГ1 и на выходе из него tГ2 определить из табл. 6.3.

|

|

|

|

|

|

Таблица 12 |

|

Последняя. |

V, м3/с |

2 |

К, |

Предп. |

tВ2,°C |

tГ1,°C |

tГ2,°C |

цифра шифра |

|

м *К) |

ц. шифра |

|

|

|

|

9 |

0.4 |

|

16 |

9 |

190 |

550 |

220 |

8 |

0.5 |

|

17 |

8 |

200 |

600 |

240 |

7 |

0.6 |

|

18 |

7 |

200 |

500 |

260 |

6 |

0.7 |

|

19 |

6 |

250 |

550 |

300 |

5 |

0.8 |

|

20 |

5 |

180 |

450 |

220 |

4 |

0.9 |

|

21 |

4 |

200 |

500 |

280 |

3 |

1.0 |

|

22 |

3 |

180 |

480 |

240 |

2 |

1 1 |

|

23 |

2 |

200 |

550 |

250 |

1 |

1.2 |

|

24 |

1 |

200 |

650 |

280 |

0 |

1.3 |

|

25 |

0 |

190 |

600 |

270 |

Практическое занятие № 7 Расчет давления жидкости на стенки

Из определения гидростатического давления следует, что сила давления жидкости на стенку может быть найдена суммированием произведений гидростатического давления на

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

величину элементарной площадки или, в пределе, интегрированием сил давления по площади стенки F.

Величина силы избыточного давления на элементарную площадку dF (рис. 7.1) равна:

dP = pизбdF = ρghdF.

Сила давления на всю площадку F определяется интегрированием элеметарного давления по площади F.

Статический момент фигуры F относительно свободной поверхности жидкости, равный, согласно выводам теоретической механики, произведению площади F на глубину hc погружения центра тяжести фигуры С:

∫ hdF = hc F. F

Рис. 7.1.

Таким образом, имеем

P = ρghc F = pизб.С F,

где pизб.С - гидростатическое давление в центре тяжести фигуры. Например, сила избыточного давления на прямоугольный щит шириной b, длиной l, установленный под углом α к поверхности жидкости, равна

P = ρghc F = (ρgbl2/2) sin α = 0,5 ρgbl2 sin α.

Точка приложения равнодействующей силы давления, называемая центром давления, лежит ниже центра тяжести С на расстоянии e = Jc / (F lc), называемом эксцентриситетом давления.

Равнодействующая сил давления на криволинейную стенку может быть определена суммированием сил давления на элементарные площадки, которые можно считать плоскими. Обычно задача определения равнодействующей давления на криволинейную

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

стенку сводится к нахождению ее составляющих по координатным осям.

Задание. Определить силу, действующую на стенку сосуда с прямолинейными стенками шириной b и длинной l, расположенными под углом α. Сосуд заполнен жидкостью с плотностью ρ. Исходные данные выбираются согласно варианта из таблицы 7.1.

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 7.1. |

||

Параметры |

|

|

Номер варианта и исходные данные |

|

||||||

b, м |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

0 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1,0 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,8 |

2,0 |

|

l, м |

0,1 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

0,9 |

1 |

1,1 |

1,2 |

1,3 |

ρ, т/м3 |

13 |

1,5 |

1,4 |

1,3 |

1,2 |

1,1 |

1,0 |

0,9 |

0,95 |

0,9 |

α, град |

30 |

35 |

40 |

35 |

30 |

25 |

20 |

15 |

10 |

5 |

Практическое занятие № 8 Гидравлический расчет трубопроводов, расходомеров,

гидроудара Задание 8.1. Эффект уменьшения давления при возрастании

скорости течения используется для измерения скорости и расхода потока. Рассмотрим расходомер Вентури, представляющий собой трубу с плавным сужением и последующим расширением (рис. 8.1а). Перед сужением (сечение 1 - 1) и в наименьшем сечении трубы 2-2 установлены пьезометры.

Применим уравнение Бернулли к выбранным сечениям потока несжимаемой жидкости и пренебрежем поначалу потерями напора между ними. Имеем

αw12 / (2g) + p1 / (ρg) = αw22 / (2g) + p2 / (ρg).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Рис. 8.1. Расходомер Вентури

Уравнение неразрывности wF = const позволяет выразить w1

через w2 :

w1 = w2 F2 /F1 = w2 D22 /D12 .

Подставляя значения w в уравнение Бернулли, получаем

[αw22 / (2g )][1 – (F2 /F1)2 ] = (p1 – p2 ) / (ρg) = H,

где H - разность уровней жидкости в пьезометрах. Отсюда расход, вычисляемый по средней скорости в сжатом сечении, равен

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

Q w2 F2 |

F2 |

|

|

2gH |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

1 |

|

F2 |

F |

|

||||

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

||

При практическом использовании расходомеров величину расхода определяют по упрощенной формуле

Q w2 F2 F2

2gH ,

2gH ,

где μ - коэффициент расхода, мало отличающийся от единицы и учитывающий соотношение диаметров и потери напора от первого до второго сечений. Величину коэффициента μ определяют экспериментально в заводских условиях, его значения содержатся в паспорте прибора.

Разность давлений в сечениях расходомера р определяют обычно с помощью дифманометра (рис. 8.1б), при этом расход вычисляется по формуле