Управление нормальными режимами

.pdf

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 46

При формировании управляющих воздействий (заданий) в регуляторах ЦС/ЦКС АРЧМ используется пропорционально-интегральный закон регулирования, обеспечивающий достаточное быстродействие и высокую точность регулирования при наличии значительных нерегулярных колебаний частоты и перетоков мощности.

На каждом цикле работы (1 с) рассчитываются приращения управляющих воздействий от регуляторов ЦС/ЦКС АРЧМ, которые в виде заданий внеплановой мощности распределяются между регулирующими электростанциями и энергоблоками в соответствии с заданными коэффициентами

долевого участия (КДУ) для каждого режима. Причем, сумма КДУ при любом составе регулирующих станций и энергоблоков автоматически поддерживается равной единице. В целях эффективного использования резервов вторичного регулирования КДУ ГЭС и каждого энергоблока ТЭС задаются пропорционально диапазонам их регулирования.

Быстродействие регулирования зависит от постоянной времени интегрирования. При регулировании частоты или суммарного внешнего перетока с коррекцией по частоте постоянная времени интегрирования устанавливается в диапазоне от 70 до 200 с. Это позволяет обеспечить весьма высокую точ-

ность поддержания средней частоты на 15-минутных интервалах (не менее 0,002 Гц). В АОП постоянная времени интегрирования выбирается в диапазоне от 30 до 40 с, что при известных динамических характеристиках регулирующих станций и энергоблоков и быстродействующих каналах телеиз-

мерений (с циклом передачи 1 с) обеспечивает завершение процесса ограничения перетоков не более чем за 5 мин

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 47

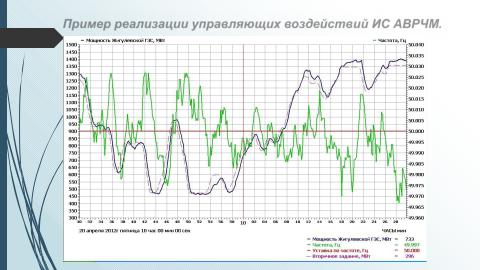

Пример реализации управляющих воздействий ИС АВРЧМ.

На слайде показан пример автоматического изменения мощности крупной ГЭС, вызванного изменением частоты. Для поддержания частоты в пределах 50±0,03 Гц в течение одного часа мощность ГЭС изменяется более чем на ±900 МВт.

В ЕЭС действует сложившаяся централизованная, но иерархически и территориально распределенная система вторичного регулирования частоты, обусловленная особенностями оперативно-диспетчерского управления и оптового рынка электроэнергии и мощности в сложном и протяжённом энергообъединении. Организацию вторичного регулирования обеспечивает Системный оператор ЕЭС России.

Нижним уровнем системы вторичного регулирования являются электростанции, поддерживающие заданную диспетчерскими графиками мощность с коррекцией по частоте (для обеспечения участия в первичном регулировании частоты).

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 48

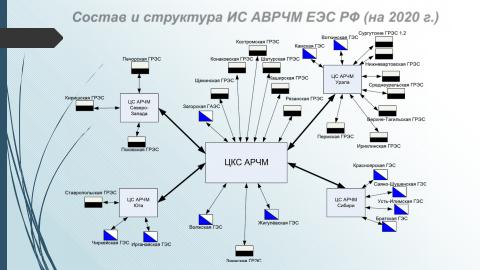

Состав и структура ИС АВРЧМ ЕЭС РФ (на 2020 г.)

Каждый из регуляторов ЦКС (ЦС) АРЧМ включает в себя необходимые элементы всей системы АРЧМ ЕЭС (ОЭС) и выполняется на базе непрерывно действующего интегрального регулятора соответствующего регулируемого параметра режима ЕЭС (ОЭС) с отрицательной обратной связью по регулируемому параметру. При этом необходимо обеспечивать цикличность и точное согласование между собой статических и динамических характеристик всех составных частей регулятора АРЧМ.

Практически непрерывное (с дискретностью не более 1 с) регулирование по характеру близко к интегральному и демпфирует нерегулярные колебания баланса мощности, частоты и перетоков мощности.

Объем информации о параметрах электроэнергетического режима, передаваемой с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры для функционирования управляющих вычислительных комплексов, определяется Системным оператором ЕЭС России.

Состав и структурная схема АРЧМ ЕЭС России показаны на слайде.

Электростанции (энергоблоки), подключенные к ЦКС (ЦС) АРЧМ, должны получать команды вторичного регулирования только от одного управляющего вычислительного комплекса. Управляющие вычислительные комплексы (УВК) ЦКС АРЧМ и ЦС АРЧМ ОЭС Юга, ОЭС Урала и ОЭС Северо-Запада подготовлены для подключения к ним новых объектов управления энергоблоков ТЭС, сертифицированных на соответствие Стандарту.

В перспективе к этим системам АРЧМ планируется подключить до ста энергоблоков ТЭС и ряд ГЭС.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 49

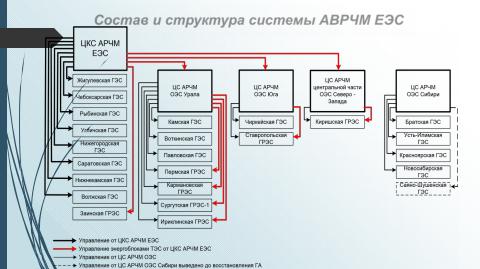

Состав и структура системы АВРЧМ ЕЭС

Каждый из регуляторов ЦКС (ЦС) АРЧМ включает в себя необходимые элементы всей системы АРЧМ ЕЭС (ОЭС) и выполняется на базе непрерывно действующего интегрального регулятора соответствующего регулируемого параметра режима ЕЭС (ОЭС) с отрицательной обратной связью по регулируемому параметру. При этом необходимо обеспечивать цикличность и точное согласование между собой статических и динамических характеристик всех составных частей регулятора АРЧМ.

Практически непрерывное (с дискретностью не более 1 с) регулирование по характеру близко к интегральному и демпфирует нерегулярные колебания баланса мощности, частоты и перетоков мощности.

Объем информации о параметрах электроэнергетического режима, передаваемой с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры для функционирования управляющих вычислительных комплексов, определяется Системным оператором ЕЭС России.

Состав и структурная схема АРЧМ ЕЭС России показаны на слайде.

Электростанции (энергоблоки), подключенные к ЦКС (ЦС) АРЧМ, должны получать команды вторичного регулирования только от одного управляющего вычислительного комплекса. Управляющие вычислительные комплексы (УВК) ЦКС АРЧМ и ЦС АРЧМ ОЭС Юга, ОЭС Урала и ОЭС Северо-Запада подготовлены для подключения к ним новых объектов управления энергоблоков ТЭС, сертифицированных на соответствие Стандарту.

В перспективе к этим системам АРЧМ планируется подключить до ста энергоблоков ТЭС и ряд ГЭС.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 50

Архитектура системы АВРЧМ в ЕЭС России |

||||||||||||

|

|

|

|

|

Сервер ЦКС АРЧМ |

СО-ЦДУ |

|

Используемые сокращения и обозначения: |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

Агент ПО |

|

|

|

|

АРЧМ – автоматическое регулирование частоты и мощности |

||

Рабочая станция |

|

|

|

|

|

|

|

АСУ – автоматизированная система управления |

||||

технолога |

ТИ и ТС, |

|

|

мониторинга |

|

|

|

|

БДРВ – база данных реального времени |

|

|

|

мониторинга |

команды |

|

|

|

|

|

|

|

ДМЗ – демилитаризованная зона сети |

|

|

|

|

|

управления |

|

|

|

|

|

|

ЛВС – локальная вычислительная сеть |

|

|

|

|

|

|

|

|

БДРВ |

|

|

|

|

ПО – программное обеспечение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рабочая станция |

|

|

ТЭС – тепловая электростанция |

|

|

|

|

|

|

Firewall |

|

|

технолога ЦКС АРЧМ |

|

|

ПТК – программно-технический комплекс |

|

|

|

|

|

|

|

|

Команды |

|

|

|

САУМ – система автоматического управления мощностью |

||

ПО анализа |

|

|

|

|

|

|

|

|

ТИ – телеизмерения |

|

|

|

Сервер ЛВС |

|

|

ТИ и ТС |

|

управления |

|

|

|

|

|

||

данных |

ЛВС |

|

|

|

|

|

ТС – телесигнализация |

|

|

|||

ЦДУ (MS SQL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

мониторинга |

Server) |

|

|

|

|

|

|

|

|

ПАК – программно-аппаратный комплекс |

|

|

|

|

|

|

|

|

Выделенные каналы (основной и |

|

ЦКС АРЧМ – центральная координирующая система АРЧМ |

||||

|

|

|

|

|

ЦППС АРЧМ |

|

|

ЦППС – центральная приемо-передающая станция |

||||

|

|

|

|

Защищенный |

|

резервный) ≤9600 бит/c, |

|

ЦС АРЧМ – централизованная система АРЧМ |

|

|||

ПАК Системы |

|

|

|

|

|

протокол МЭК-101 |

|

|

|

|||

|

|

|

сегмент ЛВС |

|

|

|

|

СО-ЦДУ - исполнительный аппарат ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» |

||||

мониторинга в СО-ЦДУ |

|

|

|

|

|

|

|

|

ОДУ – филиал ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» ОДУ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПТК «Sinchrograf» – станционное устройство мониторинга |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фактического участия энергоблоков в регулировании частоты |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПТК «Станция» – станционный терминал системы АРЧМ |

||

Архивы ТИ и ТС, |

|

|

|

ТИ и ТС |

Команды |

|

Команды |

|

|

|

|

|

команд управления |

|

Архивы ТИ |

|

управления |

|

управления |

|

ТИ и ТС |

|

|

||

(репликация БД) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

(репликация БД) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТЭС, управляемая от ЦКС АРЧМ |

||

ПАК Системы |

|

ЛВС |

ДМЗ |

|

ОДУ |

|

|

|

ТЭС, управляемая от ЦКС АРЧМ через ЦС АРЧМ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

мониторинга в ОДУ |

|

|

|

|

|

Файлы |

|

|

|

АСУ Станции |

|

САУМ |

|

|

|

|

Сервер ДМЗ |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

мониторинга |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

ОДУ (MS SQL |

Модем |

|

|

|

|

|

|

|

ПО анализа |

Сервер ЛВС |

|

|

Server) |

|

|

Модем |

Firewall |

|

|

||

данных |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

ОДУ (MS SQL |

|

|

|

|

|

Канал связи |

|

|

|

|||

мониторинга |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Server) |

Firewall |

|

|

|

(резервный) |

|

|

FTP-сервер с |

|

|

||

|

|

ПО сбора |

|

|

|

|

|

архивами ТИ и |

Энергоблок |

|||

|

|

|

|

данных |

|

Цифровой канал передачи |

|

|

ТС (файлы |

|||

|

|

|

|

мониторинга |

|

|

данных (основной), |

RVPN |

|

мониторинга) |

|

|

|

|

|

|

RVPN |

|

протокол TCP/IP |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Маршрутизатор |

|

|

|

|||

|

ЛВС |

ТИ и ТС, |

Маршрутизатор |

|

|

ПТК «Sinchrograf» |

|

|

||||

|

команды |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

управления |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рабочая станция технолога |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мониторинга |

|

|

|

|

|

|

|

ТИ и ТС |

|

ПТК «Станция» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Firewall |

Защищенный |

|

Выделенные каналы (основной и |

|

Устройство |

|

|

|||

|

|

|

сегмент ЛВС |

ЦППС АРЧМ |

|

резервный) ≤9600 бит/c, |

|

|

связи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

протокол МЭК-101 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Агент ПО |

|

|

|

|

Команды |

|

|

|

|

|

|

|

мониторинга |

ТИ и ТС |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

управления |

|

|

|

|

|

|

БДРВ |

|

|

|

Команды |

|

|

|

|

|

|

Рабочая станция |

|

|

|

|

управления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

технолога ЦС АРЧМ |

Сервер ЦС АРЧМ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

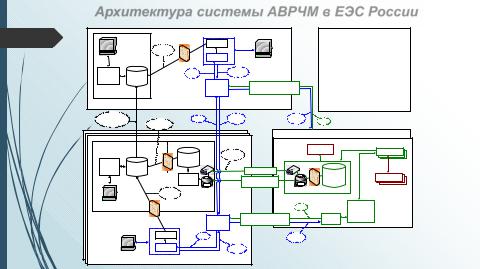

На слайде показана архитектура системы АВРЧМ ЕЭС России.

Интернет-шлюз, роутер, маршрутизатор – близкие понятия.

Интернет-шлюз представляет собой устройство или программу, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Может связывать разнородные сети различных протоколов и архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов используется информация о топологии сети и определённые правила, заданные администратором: обычно.маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в заголовке пакета, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается.

Модем = модулятор + демодулятор

Моде́м — устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации. Модулятор в модеме осуществляет модуляцию (что является основным отличием модема от роутера) несущего сигнала при передаче данных, то есть изменяет его характеристики в соответствии с изменениями входного информационного сигнала, демодулятор осуществляет обратный процесс при приёме данных из канала связи. Модем выполняет функцию оконечного оборудования линии связи.

Межсетевой экран = брандмауэр = файервол

Среди задач, которые решают межсетевые экраны, основной является защита сегментов сети или отдельных хостов от несанкционированного доступа с использованием уязвимых мест в протоколах сетевой модели или в программном обеспечении, установленном на компьютерах сети. Межсетевые экраны пропускают или запрещают трафик, сравнивая его характеристики с заданными шаблонами.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Наиболее распространённое место для установки межсетевых экранов — граница периметра локальной сети для защиты внутренних сегментов от атак извне. Однако атаки могут начинаться и с внутренних узлов — в этом случае, если атакуемый хост расположен в той же сети, трафик не пересечёт границу сетевого периметра, и межсетевой экран не будет задействован. Поэтому в настоящее время межсетевые экраны размещают не только на границе, но и между различными сегментами сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

DMZ – демилитаризованная зона

Демилитаризованная зона, находится между локальной сетью какой-нибудь организации и сетью Интернет (веб-сайты WWW, почта MAIL, FTP-сайты). Она размещается в специальном сетевом пространстве межсетевого экрана ( файервола, брандмауэра). Назначение этой зоны следующее. В ней размещаются сервера, которые смотрят напрямую в Интернет и к которым есть доступ из Интернета. Но с этих серверов нельзя обратиться к локальной сети за файерволом. Во-первых, если ресурсы должны быть видны в Интернете, то в локальной сети со всеми пользователями такие сервера размещать нельзя, так как с них есть доступ к пользовательским серверам. Во-вторых, в Интернете их тоже размещать нельзя, потому что к ним нужно обеспечить доступ только по определенным протоколам. Например, если это вебсервер, то к нему надо разрешить только http(s) запросы.

Можно выделить три иерархических уровня системы АВРЧМ:

уровень СО - ЦДУ - сервер ЦКС АВРЧМ, реализующий алгоритмы регулирования частоты, центральная приемо-передающая станция (ЦППС), рабочие станции технолога ЦКС АВРЧМ и мониторинга АВРЧМ;

уровень ОДУ – сервер ЦС АВРЧМ, реализующий алгоритмы регулирования перетоков мощности, центральная приемо-передающая станция (ЦППС), рабочие станции технолога ЦС АВРЧМ и мониторинга АВРЧМ;

уровень электростанций, участвующих в АВРЧМ.

Поскольку в конечном счете все управляющие воздействия по регулированию частоты и перетоков мощности реализуются на этих электростанциях, то этот уровень наиболее сложен и состоит из:

системы автоматического управления мощностью станции (САУМ), осуществляющей распределение управляющего воздействия, заданного ЦС/ЦКС АВРЧМ, между энергоблоками;

программно-технического комплекса (ПТК) «Станция», осуществляющего взаимодействие ЦС/ЦКС АВРЧМ и САУМ энергоблоков электростанций. Программно-технический комплекс «Станция» состоит из центрального устройства станционного уровня, предназначенного для обмена информацией с ЦС/ЦКС АВРЧМ и САУМ энергоблоков, и локальной вычислительной сети (ЛВС), объединяющей ПТК «Станция» и САУМ энергоблоков. ПТК «Станция» имеет сложный функционал, обеспечивающий:

прием от ЦС/ЦКС АВРЧМ, установленной в ОДУ (ЦДУ), команды регулирования и передачу их в САУМ энергоблоков;

прием от САУМ сигналов о величине регулировочного диапазона и о его исчерпании, а также другие сигналы о состоянии САУМ и передачу этих сигналов в ЦС/ЦКС АВРЧМ;

прием от САУМ результатов непрерывного (периодического с интервалом 1 секунда) измерения активной мощности энергоблоков и частоты генерирующего

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

объекта и передачу в реальном времени по выделенному каналу полученных данных к центральной приемо-передающей станции (ЦППС) ЦС/ЦКС АВРЧМ;

архивирование всех телеизмерений (ТИ) и телесигналов (ТС) для мониторинга (последующего анализа работы) схемы централизованного управления (ПТК «SYNCHROGRAF»). Назначением ПТК «Synchrograf 1.0» является сбор, архивирование, хранение и передача в ОАО «СО ЕЭС» данных мониторинга участия энергоблоков электростанции в регулировании частоты. Контролируемые параметры:

o активная мощность;

oскорость вращения роторы турбины (частота);

oзначение задания активной мощности без учета первичной мощности (без учета датчика частоты);

oЗВН — задание внеплановой мощности.

Система функционирует круглосуточно в непрерывном режиме.

Все данные, передаваемые ПТК, защищены многоуровневой системой безопасности. Все уровни иерархии системы АВРЧМ связаны защищенными основным и резервным каналами передачи данных.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 51

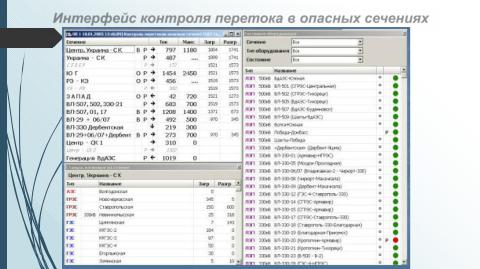

Интерфейс контроля перетока в опасных сечениях

На слайде показан интерфейс контроля перетока в опасных сечениях, интегрированный в оперативно-информационный комплекс СК-2007.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Слайд 52

Требования к программному обеспечению (ПО) АВРЧМ

К программному обеспечению автоматического вторичного регулирования частоты и мощности предъявляются весьма высокие требования, потому что:

•величина отклонения частоты от номинальной является важнейшим показателем степени надежности ЕЭС,

•должна быть обеспечена многофункциональность ПАК АРЧМ.

В управляющих вычислительных комплексах ЦКС и ЦС АРЧМ предусматриваются:

•настройка регуляторов частоты и перетоков активной мощности для реализации требуемого качества и быстродействия АВРЧМ;

•задание в регуляторах частоты и перетоков активной мощности ограничений для каждой ГЭС по величине вторичного задания ГЭС и скорости его изменения, согласованных с допустимыми параметрами изменения мощности гидроагрегатов;

•задание коэффициентов долевого участия каждой ГЭС;

•блокировка централизованного управления для каждой электростанции при

фиксации неисправностей с соответствующим пересчетом долей остальных электростанций, участвующих в АРЧМ.

задержка во всем контуре управления должна быть не более 5 секунд;

программы, реализующие технологические алгоритмы АРЧМ, должны выполняться с циклом не более 1 секунды;

измерения параметров и передача информации должны производиться циклически (не реже одного раза в секунду);

измерения перетоков мощности должны передаваться по дублированным каналам телемеханики;

абсолютная точность измерения частоты должна быть не хуже 0,001 Гц;

точность измерения активной мощности энергоблока не должна быть хуже 1,0-2,0% от номинальной мощности энергоблока;

точность измерения перетоков мощности должна быть не хуже 1,0–2,0% их полного диапазона измерения;

постоянная времени интегрирования в интегральном вторичном регуляторе должна составлять 50–200 с для регулятора частоты и 30–40 с для ограничителя перетока;

коэффициент пропорциональной составляющей (при использовании пропорциональноинтегрального регулятора) должен составлять 0–0,5.