- •Оглавление

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

- •1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК НАУКА

- •1.1. Предмет экономической теории

- •1.2. Применение экономических знаний

- •1.3. Субъекты и объекты хозяйственной деятельности

- •1.4. Методы экономических исследований

- •1.5. Построение экономических графиков

- •Семинарское занятие

- •2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •2.1. Экономическая система и ее содержание

- •2.2. Современные типы экономических систем

- •Семинарское занятие

- •3. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

- •3.1. Общественный характер производства

- •3.2. Натуральное и товарное производство

- •3.3. Производство и эффективность

- •Семинарское занятие

- •4. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

- •4.1. Собственность и экономические отношения

- •4.2. Собственность и экономические интересы

- •4.3. Формирование «новой» собственности в россии

- •Семинарское занятие

- •5. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

- •5.1. Характерные черты рыночного хозяйства

- •5.2. Хозяйственный механизм рыночной системы

- •5.3. Рыночная инфраструктура

- •Семинарское занятие

- •6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА

- •6.1. Кругооборот благ и доходов. Производственные возможности общества

- •6.2. Экономические блага. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ

- •6.3. Деньги и их функции

- •Семинарское занятие

- •7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

- •7.1. Экономические интересы

- •7.2. Цель экономической деятельности

- •7.3. Взаимосвязь основных компонентов экономики

- •СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

- •8. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

- •8.1. Сущность и понятие капитала

- •8.2. Превращение денег в капитал. Кругооборот и оборот капитала

- •8.3. Производство прибавочной стоимости

- •8.4. Накопление капитала

- •8.5. Прибыль и издержки производста

- •8.6. Аграрные отношения при капитализме

- •8.7. Воспроизводство общественного капитала

- •Семинарское занятие

- •РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА

- •9. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА

- •9.1. Предмет и метод микроэкономики

- •9.2. Основы анализа спроса и предложения

- •9.3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- •Семинарское занятие

- •10. ЦЕНА

- •10.1. Цена во взаимодействии со спросом и предложением

- •10.2. Виды цен

- •10.3. Проблемы ценообразования

- •Семинарское занятие

- •11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР

- •11.1. Поведение потребителя

- •11.2. Предельная полезность

- •Семинарское занятие

- •12. ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- •12.1. Фирма как основной производитель

- •12.2. Производственная фукнкция и типы фирм

- •12.3. Отдача от масштаба

- •Семинарское занятие

- •13. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ

- •13.1. Понятие, формы и методы конкуренции

- •13.2. Рынок совершенной конкуренции

- •13.3. Монополия и ее характеристика

- •13.4. Защита конкуренции

- •Семинарское занятие

- •14. ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

- •14.1. Издержки хозяйственной деятельности

- •14.2. Результаты хозяйственной деятельности

- •14.3. Определение оптимальных результатов хозяйствования

- •Семинарское занятие

- •15. РЫНКИ РЕСУРСОВ

- •15.1. Особенности спроса на ресурсы

- •15.2. Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке ресурсов

- •15.3. Рынок труда

- •15.4. Рынок земли

- •15.5. Рынок информации

- •15.6. Рынок капитала

- •Семинарское занятие

- •РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА

- •17. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

- •17.1. Совокупный спрос и совокупное предложение

- •17.2. Качество экономического роста

- •17.3. Экономические кризисы и циклы

- •Семинарское занятие

- •16. СОВОКУПНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

- •16.1. Инструменты макроэкономической политики

- •16.3. Макроэкономические показатели в системе национального счетоводства (снс)

- •Семинарское занятие

- •18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

- •18.1. Теории потребления

- •18.2. Определение равновесного объема производства

- •18. 3. Эффекты мультипликатора и акселератора

- •Семинарское занятие

- •19. БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ

- •19.1. Безработица и ее виды

- •19.2. Инфляция и ее роль в экономике

- •Семинарское занятие

- •20. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА

- •20.1. Деньги и банковская система

- •20.2. Рынок кредитных ресурсов

- •20.3. Достижение равновесия в финансовой сфере государства

- •Семинарское занятие

- •21. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

- •21.1. Экономическая политика

- •21.2. Макроэкономические цели государства

- •21.3. Экономическая стратегия

- •Семинарское занятие

- •22. ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ

- •Семинарское занятие

- •23. ЭКОНОМИКА МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

- •23.1. Международная торговля

- •23.2. Валютный рынок

- •23.3. Тарифные и нетарифные ограничения

- •Семинарское занятие

- •24. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- •24.1. Безопасность как экономическая категория

- •24.2. Показатели экономической безопасности

- •24.3. Современные угрозы экономической безопасности россии

- •КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ ЭКОНОМИСТАХ

Сидоров В.А. Макроэкономика

17. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Экономическое развитие отличается непостоянством, неустойчивостью, нестабильностью. Задача макроэкономики выяснить причины этих явлений, вовремя их предупредить, по возможности не допустить. В масштабах общества нестабильность связана с решением проблем безработицы и инфляции, качества экономического роста. Равновесие – одно из ключевых понятий экономической теории.

Основные вопросы темы

1.Совокупный спрос и совокупное предложение.

2.Качество экономического роста.

3.Экономические кризисы и экономические циклы.

17.1. Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономическое равновесие – такое состояние экономики, при котором сложившиеся в ней количественные пропорции обеспечивают гармоничное сочетание товарных и денежных потоков, стабильность цен и занятость населения. Более точно макроэкономическое равновесие определяет единственный ценовой уровень, при котором величина предлагаемой на рынке совокупной продукции равна величине совокупного спроса.

Оно характеризует состояние, при котором объем производства и пропорции обмена сложились такимобразом,чтонавсехрынкаходновременнодостигнуторавенствомеждуспросомипредложением и при этом никто из участников рыночных сделок не заинтересован изменять свои объемы покупок или продаж.

Определитьсостояниеобщегоэкономическогоравновесия–значитвыяснить,прикакихусловияхвсе участники рыночного хозяйства смогут реализовать свои намеченные цели. Поэтому экономическому равновесию соответствуют не только определенный объем и структура предложения благ, но и удовлетворенность каждого участника рыночных сделок реализацией намеченных им планов.

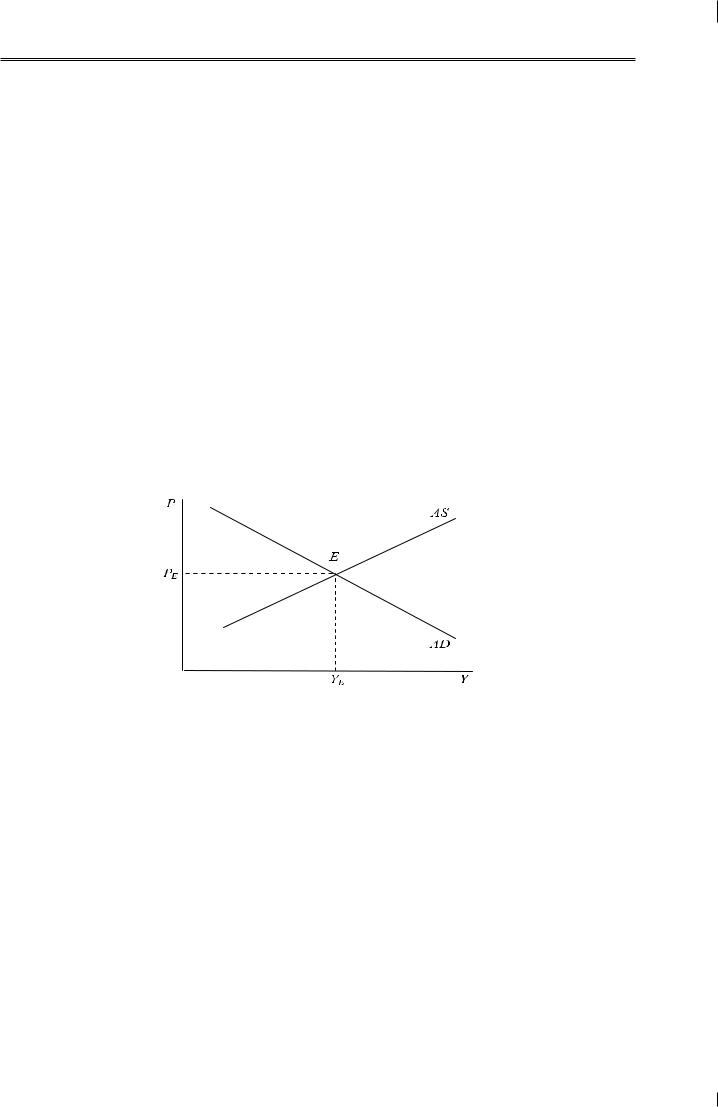

В общем плане макроэкономическое равновесие можно определить как соответствие совокупного спроса и совокупного предложения при заданных параметрах экономической конъюнктуры (рис. 17.1).

Рис. 17.1. Макроэкономическая модель «совокупный спрос – совокупное предложение» (модель «AD–AS»)

Строя модель «совокупный спрос – совокупное предложение», мы откладываем по оси X реальный валовой внутренний продукт в стоимостном выражении Y, а по оси Y – общий уровень цен P.

Совокупный спрос AD – это величина реального ВВП, который все покупатели хотели бы приобрести в течение данного времени при разных уровнях цен.

Совокупное предложение AS – это реальный ВВП, который все производители желают произвести и продать в течение данного времени при разных уровнях цен.

Кривые совокупного спроса и совокупного предложения непостоянны. Под действием некоторых факторов они могут сдвигаться вверх и вправо или вниз и влево (для AD); вниз и вправо или вверх и влево (для AS). Такими факторами являются инвестиции, номинальная процентная ставка, расходы государства и домашних хозяйств, валютный курс.

Потребительский спрос домашних хозяйств C зависит главным образом от: величины совокупных доходов всех потребителей или национального дохода; ожиданий потребителей; налогов; трансфертов; процентной ставки.

Инвестиционный спрос бизнеса зависит в основном от: реальной процентной ставки; величины национального дохода; ожидаемых прибылей от инвестиций; налогов с предприятий; государственных трансфертов – субсидий бизнесу.

Номинальная процентная ставка i – это ставка, по которой предоставляются заемные средства на финансовых рынках. Реальная процентная ставка r – это изменение покупательной способности процентного дохода. Если реальная процентная ставка снижается, цена заемных средств для предприятий

268

Экономическое равновесие

падает и наоборот. Инвестиции осуществляются в расчете на будущие прибыли и зависят от ожиданий предпринимателей. Если последние считают деловые перспективы благоприятными, инвестиции будутрастипритехжепроцентныхставках.Очевидно,чторостналоговнабизнесснижаетинвестиции, а повышение субсидий фирмам их увеличивает.

Спрос государства – государственные расходы G, определяемые величиной консолидированного бюджета. Однако в хозяйственной практике перед выборами расходы государства, как правило, возрастают. В макроэкономических моделях государственные расходы обычно присутствуют в качестве заранее заданного параметра.

Валютный курс оказывает непосредственное влияние на величину совокупного спроса: чем ниже реальный курс рубля, тем дешевле российские товары относительно зарубежных, что повышает течественный экспорт и сокращает импорт. Можно сказать и так: чистый экспорт России тем больше, чем меньше номинальный обменный курс рубля, чем ниже цены в России и чем выше цены за рубежом.

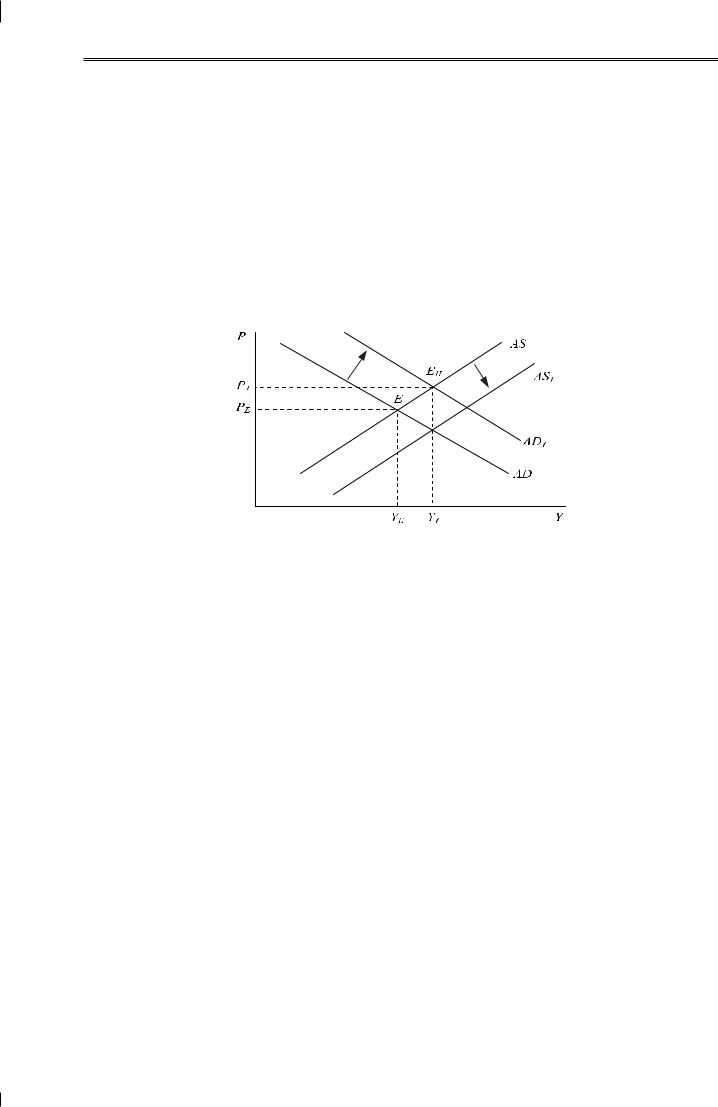

Для достижения макроэкономического равновесия необходимо, чтобы совокупный спрос был равен совокупному предложению (точка Е на рис. 17.1). Если этого нет – наступает неравновесная ситуация (рис. 17.2).

Рис. 17.2. Макроэкономическое неравновесие |

Пусть совокупный спрос вырос по тем или иным причинам – кривая совокупного спроса сместилась из положения AD в положение AD1. В результате макроэкономическое равновесие нарушается, поскольку в точке ЕН новый уровень совокупного спроса AD1 не соответствует неизменившемуся уровню совокупного предложения AS.

Таким образом, главным условием макроэкономического равновесия является полное соответствие объемов совокупного спроса объемам совокупного предложения.

Как и на уровне отдельных рынков, на макроуровне пересечение AD и AS показывает равновесный объем производства и равновесный уровень цен. Иначе говоря, экономика находится в равновесии при такихзначенияхреальногонациональногопродуктаитакомуровнецен,прикоторыхобъемсовокупного спроса равен объему совокупного предложения.

С помощью модели равновесия можно изучать не только проблемы общего объема производства, инфляции, экономического роста, но и выявлять влияние экономической политики на ситуацию в национальной экономике.

При всей своей схожести поведение кривой совокупного предложения неоднозначно. На этот счет имеются разногласия и у экономистов. Они сформулированы в рамках классической (неоклассической) и кейнсианской (неокейнсианской) теорий.

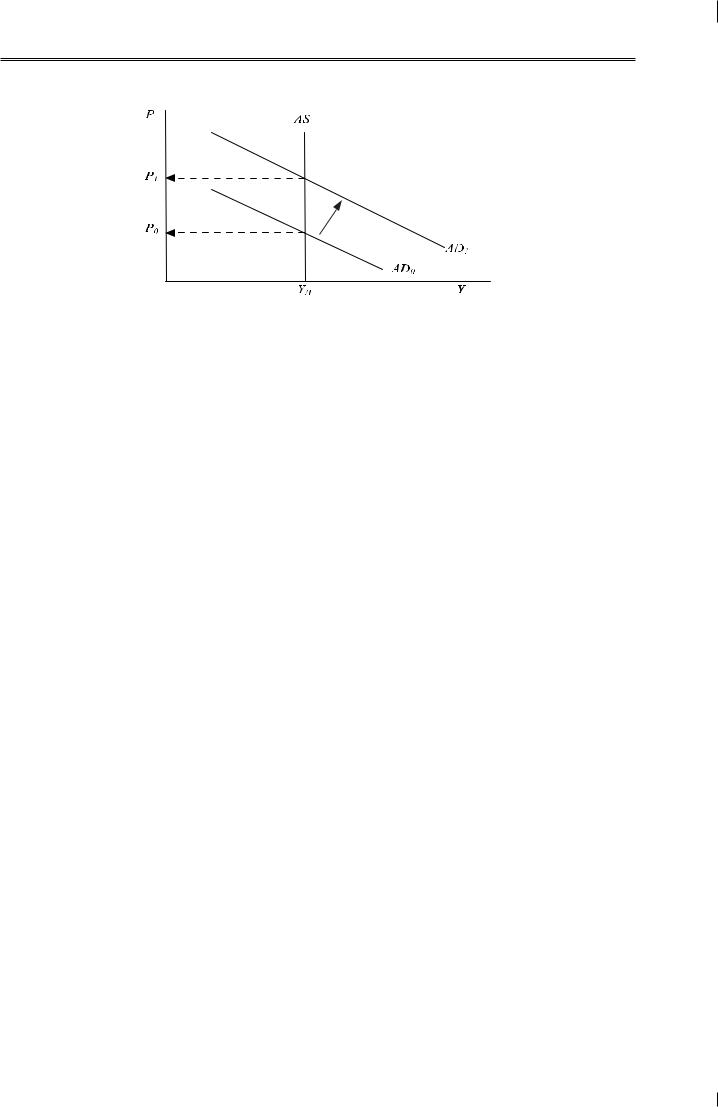

Классическая модель описывает поведение экономики в долгосрочном периоде. Согласно ей свободный рынок автоматически без государственного вмешательства обусловливает полное использование производственных ресурсов, обеспечивая полную занятость и соответственно достижение потенциального ВВП.

Потенциальный ВВП – это совокупный общественный продукт, максимально достижимый при полном использовании всех имеющихся ресурсов (иначе он называется состоянием полной занятости). Полная занятость допускает некоторую безработицу, соответствующую естественному уровню. Потенциальный ВВП зависит от количества имеющихся ресурсов и технологий, но не зависит от уровня цен. Поэтому долгосрочная кривая совокупного предложения вертикальна. Такой характер кривой совокупного предложения говорит о том, что силы рынка и конкуренции обеспечивают выпуск на уровне потенциального ВВП. Уровень цен при этом может быть любым и зависит от количества денег в экономике. При высокой денежной эмиссии цены будут высокими и наоборот. Таким образом, в долгосрочном аспекте денежная масса влияет только на цены, но не на объем производства.

269

Сидоров В.А. Макроэкономика

В этих условиях увеличение совокупного спроса ведет лишь к повышению цен при неизменном реальном ВВП (рис. 17.3).

Рис. 17.3. Классическая модель AD – AS

Воснове своей классическая модель верно описывает долгосрочный период в макроэкономике. Классики, однако, полагали, что любые отклонения фактического ВВП от его потенциального уровня могут быть крайне непродолжительны и быстро, безболезненно ликвидированы рынком. Вместе с тем в современных условиях существует временной отрезок, в рамках которого классический принцип не действует. Изменение денежной массы оказывает влияние не только на уровень цен, но и на реальный ВВП, уровень безработицы и т.д. Этот отрезок связан с относительной негибкостью цен и получил

вмакроэкономике название краткосрочного периода. В течение краткосрочного периода кривая совокупного предложения не является вертикальной.

Функционирование экономики в краткосрочном периоде впервые описано Дж.М. Кейнсом. В отличие от экономистов-классиков, Дж. Кейнс исходил из того, что свободный рынок не способен без вмешательства государства обеспечить полную занятость. Ему свойственно отставание фактического ВВП от потенциального.

Свою кривую совокупного предложения Д. Кейнс построил, основываясь на двух основных предпосылках: 1) экономика функционирует в условиях неполного использования имеющихся ресурсов; 2) цены и заработная плата являются фиксированными. В этих условиях кривая совокупного предложения является горизонтальной.

Логически построение подобной кривой совокупного предложения можно объяснить так: если

вэкономике имеется значительное количество неиспользуемых ресурсов, то фирмы могут при наличии спроса на их продукцию привлечь дополнительные ресурсы без повышения цен на них. Безработные, например, не требуют повышения заработной платы, когда им предлагают работу. Но раз цены на ресурсы не меняются, то с ростом производства не меняются и цены на готовую продукцию. Иными словами, фирмы предлагают больше товаров и услуг при прежних ценах.

Вусловиях горизонтальной кривой совокупного предложения повышение совокупного спроса влечет за собой лишь рост реального ВВП без увеличения цен. На этом основании Дж. Кейнс сделал вывод о целесообразности стимулирования совокупного спроса методами государственной бюджетноналоговой политики.

Современная макроэкономика исходит из того, что краткосрочная кривая совокупного предложения горизонтальна лишь до определенного момента. Далее она получает положительный наклон, приобретая тенденцию к восхождению: совокупное предложение возрастает с ростом цен.

Приведем пример. Допустим, бизнес собирается увеличить выпуск в связи с ростом спроса на свою продукцию. Для увеличения производства ему необходимо использовать больше производственных ресурсов: труда, капитала и пр. Поскольку свободных работников на рынке труда не так уж много,

адля их привлечения необходимо платить более высокую заработную плату, затраты на единицу выпускаемой продукции повышаются, что в свою очередь требует повышения уровня цен.

Таким образом, кривая совокупного предложения имеет положительный наклон в связи с тем, что

сростом ВВП возрастают ставки заработной платы, процент за привлеченный капитал, цены используемых ресурсов. Угол наклона кривой совокупного предложения зависит от того, насколько возрастут цены привлекаемых ресурсов. Если для небольшого увеличения выпуска приходится резко повышать ставки заработной платы, кривая совокупного предложения будет близка к вертикальной. Если, напротив, безработица высока, заработная плата слабо реагирует на повышение спроса на труд. В результате кривая совокупного предложения оказывается почти горизонтальной.

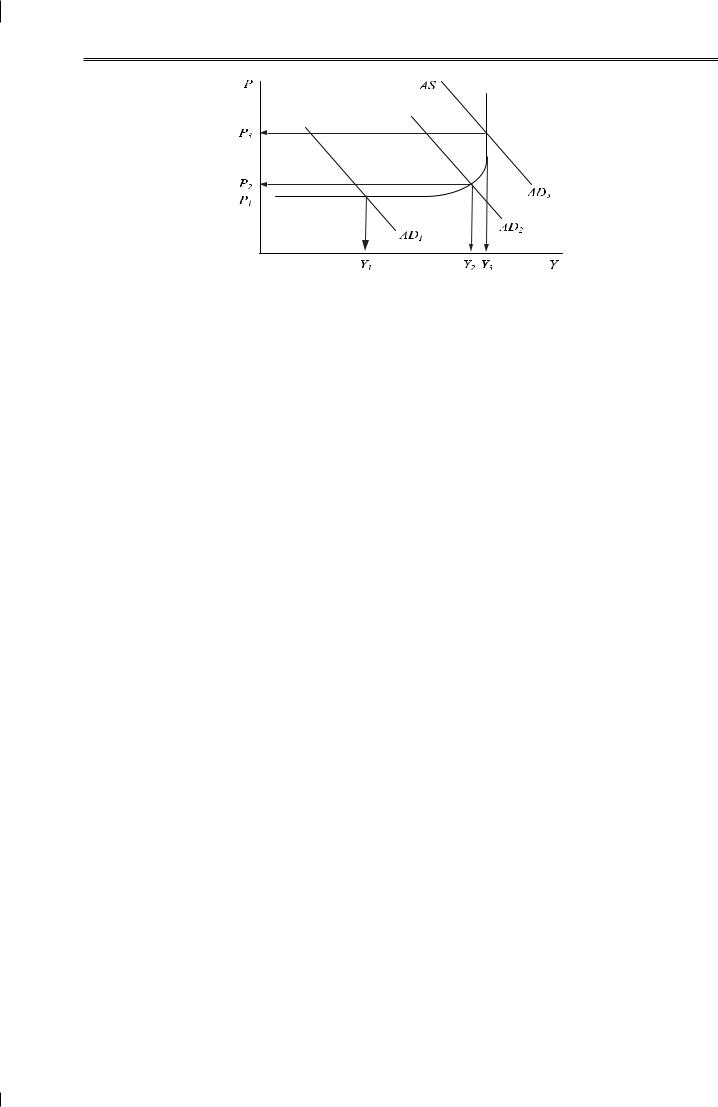

Посколькудлядостижениямакроэкономическогоравновесиянеобходимо,чтобысовокупныйспрос был равен совокупному предложению, постольку их взаимодействие в новых условиях несколько трансформируется. Эту ситуацию демонстрирует рис. 17.4.

270

Экономическое равновесие

Рис. 17.4. Равновесный уровень цен и равновесный объем производства в неокейнсианских моделях

На рис. 17.4 кривая совокупного предложения включает три отрезка: кейнсианский (горизонтальный), промежуточный (отклоняющийся вверх) и классический (вертикальный). Ha горизонтальном, или кейнсианском, отрезке национальный продукт изменяется, а уровень цен остается постоянным; нa вертикальном , или классическом, национальный продукт остается постоянным, а уровень цен изменяется; нa промежуточном изменяются и реальный объем производства, и уровень цен.

Проанализируем три отрезка кривой совокупного предложения. На горизонтальном отрезке отражен объем производства значительно меньший, чем при полной занятости . Экономика при этом находится в состоянии глубокого кризиса, наблюдается огромная недогрузка производственных мощностей, рабочая сила бездействует. Эти неиспользуемые ресурсы можно привести в действие без изменения уровня цен, ибо рабочие, вовлекаемые в производство из состояния безработных, пока не думают о требовании повышения заработной платы. Машины, сырье, оборудование можно закупать пo стабильно низким ценам. Следовательно , издержки производства останутся на прежнем низком уровне, а производство начнет расширяться. Такое состояние производства было проанализировано Дж. Кейнсом после Великой депрессии 1929–1933 гг., когда безработица во многих странах достигла 25%. В данной ситуации можно расширять производство, не опасаясь повышения издержек производства и роста цен нa продукцию. Этот вывод заслуживает серьезного анализа и использования в условиях нынешней экономики.

Классический (вертикальный) отрезок характеризует такое состояние экономики, когда все производственные мощности загружены (достигнут потенциальный ВВП), наблюдаются полная занятость населения и достаточновысокий уровень цен. Такое состояние, по мнению классиков, может сложиться только благодаря «невидимой регулирующей руке» рынка.

Для промежуточного (восходящего) отрезка характерно одновременное движение реального объема производства вправо и уровня цен вверх. Данное положение возможно в силу неравномерности развития отдельных фирм и отраслей народного хозяйства: одни производства развиваются при совершенной технологии и полной занятости; другие вынуждены эксплуатировать устаревшее оборудование и нанимать неквалифицированных работников, что увеличивает издержки производства и уровень цен. Именно эти факторы, действующие на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения, приводят к одновременному движению и реального объема производства, и уровня цен.

17.2. Качество экономического роста

Предложение факторов производства в современном мире изменяется довольно быстро: накапливаются капитал и рабочая сила, повышается качество трудовых ресурсов, увеличивается площадь пахотных земель, совершенствуется технология производства и добыча полезных ископаемых. Все это приводит как к внутренним изменениям производственных возможностей страны, так и к изменениям в межстрановых торговых отношениях. Участие страны в международных экономических связях, ее специализация в той или иной области, диверсификация производства, повышение эффективности использования экономического потенциала и многие другие факторы могут вызвать определенные сдвиги в характере экономического роста страны.

Традиционно различают сбалансированный и несбалансированный типы роста. Первый представлен полностью нейтральным ростом, а второй включает: экспорторасширяющий рост, импортозамещающий рост и разоряющий рост. В зависимости от характера роста национальной экономики определяется и положение страны на международной арене, планируется экономическая и социальная политика, определяются меры и направления хозяйственных решений.

Полностью нейтральный, или сбалансированный, рост возможен в том случае, когда все факторы производства увеличиваются пропорционально первоначальной величине. Эта ситуация характерна для эффекта постоянной отдачи от масштаба.

271

Сидоров В.А. Макроэкономика

В этих условиях трудовые резервы растут теми же темпами, что и все остальные факторы, среднедушевой доход остается постоянным. Сохраняется та же структура торговых потоков, те же народнохозяйственные пропорции и соотношения цен. Изменяются только объемы производства и торговли, растет обеспеченность факторами. Кстати, в этом случае изменения степени использования каждого фактора в единице произведенного продукта не происходит. Изменяется лишь количество произведенного продукта.

Здесь не лишним было бы напомнить, что исследования немецкого экономиста Э. Энгеля, связанные с зависимостью распределения доходов и состоянием экономического роста, показывают сдвиги, происходящие под воздействием обмена в структуре личного потребления. В современной экономической литературе результаты этих исследований известны как закон Энгеля и эффекты Энгеля.

Изучая бюджеты домашних хозяйств с целью определения расходования доходов на приобретение предметов первой необходимости и предметов роскоши, Энгель установил, что при увеличении личного дохода спрос населения на различные товары и услуги возрастает неравномерно. Эта реакция потребителей описана эластичностью спроса по доходу:

|

|

|

|

, |

|

|

|

||

где |

– изменение спроса на товар, %; |

– изменение дохода, обусловившего изменение спроса, %. |

||

Рассчитывая таким образом эластичность спроса по доходу, он допускал, что при этом цены и другие переменные остаются неизменными. Если население покупает все товары и услуги в одних и тех же пропорциях при любом доходе, эластичность по доходу будет равна единице, т.е. h=1.Однако экономическая теория установила, что с ростом дохода структура потребления существенным образом изменяется.Этопроисходитпотому,чтобольшемууровнюдоходасоответствуетбольшийуровеньсбережений, хотя в абсолютном исчислении объем потребления увеличивается. В связи с этим по мере роста дохода доля некоторых благ в общем объеме спроса сокращается, т.е. h > 1. Их называют предметами роскоши.

Эффект Энгеля. Абсолютные изменения долей отдельных товаров и услуг в суммарном спросе определяются как h - 1.

Большинству товаров длительного пользования (телевизоры, стиральные машины, бытовая электроника и т.д.) свойственны положительные эффекты Энгеля, при которых h - 1 > 0. Значит, исходя из найденных Энгелем закономерностей, такие товары следует относить к предметам роскоши, при росте дохода спрос на них увеличивается. Напротив, если доля товара в суммарном спросе при росте дохода неизменно сокращается, т.е. h < 0, то такие товары относят к предметам первой необходимости. Классический пример предметов первой необходимости – продовольственные товары. Эластичность спроса на них всегда является отрицательной (меньше единицы), так как производитель имеет возможность всилуспецифичностиэтихтовароввсегдаподдерживатьдовольновысокиеценынаних,приэтомспрос остается высоким.

Закон Энгеля. Увеличение дохода приводит к снижению доли потребительских расходов на предметы первой необходимости. В то же время в абсолютных величинах спрос на них увеличивается, однако в меньшей мере, чем доход.

Таким образом, закон Энгеля описывает ситуацию, когда рост дохода ведет к снижению доли расходов на приобретение товаров первой необходимости (продовольствие) при неизменной системе предпочтений. В этом случае рост дохода на душу населения, сопровождающий экономическое развитие, повлечет за собой изменения в спросе, направленные против производителей товаров первой необходимости с низкой эластичностью спроса по доходу, особенно производителей зерна и других основных пищевых продуктов.

Эффекты и закон Энгеля позволяют сделать важный вывод об ожидающей производителей динамике цен на производимые ими предметы роскоши и предметы первой необходимости. Рост дохода переориентирует спрос на предметы роскоши. При любом заданном росте параметров предложения (росте предложения факторов производства и производительности) увеличение дохода приведет к относительному росту цен на предметы роскоши и процветанию (тоже относительному) тех стран

ифакторов, которые специализируются на их производстве.

Сточки зрения экономического роста закон Энгеля дает следующий прогноз. Если производительность во всех секторах экономики растет одинаковыми темпами, то увеличившийся вследствие этого доход приведет к неблагоприятным для продовольствия изменениям спроса, в результате чего цены на продовольствие снизятся по отношению к ценам на предметы роскоши, в число которых входит большинство промышленных товаров.

Рассмотренный нами случай указывает на главный фактор, оказывающий влияние в процессе экономического роста на производство и потребление, – различия в темпах роста как между факторами, так и между странами. Воздействие роста предложения факторов на внешнюю торговлю прежде всего

272

Экономическое равновесие

определяется тем, какие именно факторы растут – занятые преимущественно в отраслях, конкурирующих с импортом, или производящих товары на экспорт. В соответствии с этим различают два вида несбалансированного развития экономики. Один из них – экспорторасширяющий рост, т.е. такое состояние экономики, когда наиболее эффективно функционируют отрасли, производящие продукцию, преимущественно ориентированную на экспорт.

Такая ситуация проявляется тогда, когда обеспеченность факторами производства растет разными темпами. В этом случае смещение кривой производственных возможностей определяется темпами прироста используемых факторов.

Рост факторов, интенсивно используемых в конкурирующих с импортом производствах, ведет к снижениюспросаиценынаимпортируемыетовары, улучшаяусловияторговли.Последствиемтакогорода изменений в национальной экономике может стать сокращение объемов международной торговли.

Разоряющий тип роста связан с таким проявлением условий торговли, когда эффект роста отрасли вызывает ухудшение экономического положения страны и понижение уровня благосостояния нации. Он связан с резким увеличением производства в экспортоориентированных отраслях экономики. В этом случае экспорторасширяющий рост может вызвать такое ухудшение условий торговли, которое поставит экономику страны в значительно худшее положение, чем было ранее. Эта ситуация связана с тем простым фактом, что расширение предложения некоторых уже экспортируемых товаров ведет к снижению их цен на мировом рынке, причем масштабы снижения могут оказаться разрушительными.

Анализ экономического роста неизбежно приводит к созданию его моделей, без чего невозможно эффективное прогнозирование экономического роста и его последствий. В современных теоретических исследованиях проблем экономического роста можно выделить два направления: классическое (неоклассическое) и кейнсианское (неокейнсианское).

Неоклассическое направление в качестве инструмента количественного анализа экономического роста использует производственную функцию. 1В ее основе лежит двухфакторная производственная функция,котораярассматриваетзависимостьобъёмапроизводстватолькоотдвухфакторов–капитала и труда, одновременно абстрагируясь от влияния всех других факторов.

Впервые двухфакторная модель была предложена американскими учеными Ч. Коббом и П. Дугласом (1928 г.) и поэтому носит название модели Кобба–Дугласа. В дальнейшем эта модель стала основой для разработки моделей экономического роста, учитывающих увеличивающееся число факторов производства. Так, американский экономист Р. Солоу исследовал функциональную зависимость объёма производства от технического прогресса. В целом многофакторная модель экономического роста может быть выражена производственной функцией следующего вида:

V(t) = A(t)∫[L(t),K(t),N(t)] ,

где V(t) – темп прироста объёма производства за период времени t; A(t) – коэффициент, отражающий развитие научно-технического прогресса за период времени t; L(t),K(t),N(t) – темпы прироста затрат на труд, капитал, природные ресурсы за период времени t.

В целом классические (неоклассические) модели экономического роста, опираясь на аппарат производственных функций, определяют систему количественных характеристик для оценки воздействия всех факторов производства на экономический рост. Центральным пунктом этих моделей является положение о том, что ценовой механизм рыночной экономики обеспечивает равенство спроса и предложения ресурсов, сбережений и инвестиций.

Кейнсианское (неокейнсианское) направление базируется на посылке о том, что экономический рост – неустойчивое явление. Наиболее известными моделями этого типа можно назвать модели Р. Харрода, Е. Домара, Н. Калдора, Э. Хансена и др.

Р. Харрод сформулировал ряд уравнений динамики, каждое из которых отражает особенности экономического роста. Он выделял гарантированный темп роста, т. е. темп, который создаёт условия равенства сбережений и инвестиций, и естественный темп роста, соответствующий темпу роста населения и производительности труда.

Гарантированный темп роста, как правило, не совпадает с естественным. Отклонения порождают длительные тенденции стагнации или инфляции. Поэтому необходимо государственное вмешательство по регулированию спроса, чтобы поддержать устойчивый рост.

Модель Е. Домара, в отличие от модели Р. Харрода, учитывает двойственную роль инвестиций, которые не только увеличивают совокупный спрос, но и приводят к возрастанию предложения. По его мнению, могут быть найдены такие темпы экономического роста, которые обеспечивали бы равенство прироста доходов и прироста продукции, следовательно, равенство совокупного спроса и совокупного

предложения.

1 МарксК., и ЭнгельсФ. Манифест коммунистической партии. // Соч., изд. 2-е. Т. 4. Стр. 429.

273