- •Оглавление

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

- •1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК НАУКА

- •1.1. Предмет экономической теории

- •1.2. Применение экономических знаний

- •1.3. Субъекты и объекты хозяйственной деятельности

- •1.4. Методы экономических исследований

- •1.5. Построение экономических графиков

- •Семинарское занятие

- •2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •2.1. Экономическая система и ее содержание

- •2.2. Современные типы экономических систем

- •Семинарское занятие

- •3. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

- •3.1. Общественный характер производства

- •3.2. Натуральное и товарное производство

- •3.3. Производство и эффективность

- •Семинарское занятие

- •4. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

- •4.1. Собственность и экономические отношения

- •4.2. Собственность и экономические интересы

- •4.3. Формирование «новой» собственности в россии

- •Семинарское занятие

- •5. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

- •5.1. Характерные черты рыночного хозяйства

- •5.2. Хозяйственный механизм рыночной системы

- •5.3. Рыночная инфраструктура

- •Семинарское занятие

- •6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА

- •6.1. Кругооборот благ и доходов. Производственные возможности общества

- •6.2. Экономические блага. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ

- •6.3. Деньги и их функции

- •Семинарское занятие

- •7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

- •7.1. Экономические интересы

- •7.2. Цель экономической деятельности

- •7.3. Взаимосвязь основных компонентов экономики

- •СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

- •8. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

- •8.1. Сущность и понятие капитала

- •8.2. Превращение денег в капитал. Кругооборот и оборот капитала

- •8.3. Производство прибавочной стоимости

- •8.4. Накопление капитала

- •8.5. Прибыль и издержки производста

- •8.6. Аграрные отношения при капитализме

- •8.7. Воспроизводство общественного капитала

- •Семинарское занятие

- •РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА

- •9. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА

- •9.1. Предмет и метод микроэкономики

- •9.2. Основы анализа спроса и предложения

- •9.3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- •Семинарское занятие

- •10. ЦЕНА

- •10.1. Цена во взаимодействии со спросом и предложением

- •10.2. Виды цен

- •10.3. Проблемы ценообразования

- •Семинарское занятие

- •11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР

- •11.1. Поведение потребителя

- •11.2. Предельная полезность

- •Семинарское занятие

- •12. ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- •12.1. Фирма как основной производитель

- •12.2. Производственная фукнкция и типы фирм

- •12.3. Отдача от масштаба

- •Семинарское занятие

- •13. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ

- •13.1. Понятие, формы и методы конкуренции

- •13.2. Рынок совершенной конкуренции

- •13.3. Монополия и ее характеристика

- •13.4. Защита конкуренции

- •Семинарское занятие

- •14. ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

- •14.1. Издержки хозяйственной деятельности

- •14.2. Результаты хозяйственной деятельности

- •14.3. Определение оптимальных результатов хозяйствования

- •Семинарское занятие

- •15. РЫНКИ РЕСУРСОВ

- •15.1. Особенности спроса на ресурсы

- •15.2. Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке ресурсов

- •15.3. Рынок труда

- •15.4. Рынок земли

- •15.5. Рынок информации

- •15.6. Рынок капитала

- •Семинарское занятие

- •РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА

- •17. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

- •17.1. Совокупный спрос и совокупное предложение

- •17.2. Качество экономического роста

- •17.3. Экономические кризисы и циклы

- •Семинарское занятие

- •16. СОВОКУПНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

- •16.1. Инструменты макроэкономической политики

- •16.3. Макроэкономические показатели в системе национального счетоводства (снс)

- •Семинарское занятие

- •18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

- •18.1. Теории потребления

- •18.2. Определение равновесного объема производства

- •18. 3. Эффекты мультипликатора и акселератора

- •Семинарское занятие

- •19. БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ

- •19.1. Безработица и ее виды

- •19.2. Инфляция и ее роль в экономике

- •Семинарское занятие

- •20. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА

- •20.1. Деньги и банковская система

- •20.2. Рынок кредитных ресурсов

- •20.3. Достижение равновесия в финансовой сфере государства

- •Семинарское занятие

- •21. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

- •21.1. Экономическая политика

- •21.2. Макроэкономические цели государства

- •21.3. Экономическая стратегия

- •Семинарское занятие

- •22. ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ

- •Семинарское занятие

- •23. ЭКОНОМИКА МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

- •23.1. Международная торговля

- •23.2. Валютный рынок

- •23.3. Тарифные и нетарифные ограничения

- •Семинарское занятие

- •24. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- •24.1. Безопасность как экономическая категория

- •24.2. Показатели экономической безопасности

- •24.3. Современные угрозы экономической безопасности россии

- •КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ ЭКОНОМИСТАХ

Конкуренция и монополия

Стремление к рыночному равновесию побуждает фирму изучать внешнюю и внутреннюю среду. Внешняя среда как совокупность независимых экономических субъектов оказывает существенное влияние на все стороны работы предприятия, в том числе на снабжение ресурсами, сбыт товаров, формирование цен. Свое воздействие оказывает внутренняя среда, представляющая возможности самого предприятия и его персонала.

Равновесное функционирование рынка – это проблема того, насколько эффективно рынок справляется с организацией взаимовыгодных отношений между продавцами и покупателями. В идеальном случае рынок должен обеспечить возможность получения выгоды обеими сторонами. Рынок эффективен тогда, когда решается эта задача.

13.3. Монополия и ее характеристика

Рынок несовершенной конкуренции обусловливает появление новых черт в поведении товаропроизводителя и формировании рыночного равновесия.

Под рынком несовершенной конкуренции понимают такое состояние рыночных отношений, когда одно или несколько предприятий имеют возможность оказывать давление на рынок, регулируя цену или объем производства. В этой модели рынка конкуренция если и имеет место, то носит ограниченный характер, испытывает давление монополистических сил, сочетается с проявлениями монополизма.

Наиболее существенными чертами рынка несовершенной конкуренции являются:

−препятствия при входе в рынок и выходе из него;

−ограниченное число покупателей и продавцов;

−недостаточный доступ к информации;

−товары, продаваемые на рынке, могут быть дифференцированы или уникальны;

−отдельные предприятия имеют возможность оказывать влияние на масштабы производства. Если при совершенной конкуренции отмечается власть рынка над товаропроизводителями, то при

несовершенной конкуренции появляется возможность властвовать над рынком.

Монополия и монополистическая конкуренция. Монополия существует, когда одна фирма является единственным производителем продукта и контролирует весь рынок. Монополистическая же конкуренция характеризуется относительно небольшим числом фирм, властвующих на рынке. Объединяет эти две модели то обстоятельство, что каждая фирма, владея своей долей рынка (или всем рынком), осуществляет контроль над рыночной ценой. Разница заключается в том, что если на монопольном рынке предлагается продукт, не имеющий аналогов или близких заменителей, то в условиях монополистической конкуренции – похожий, но не идентичный товар.

Главные теоретические положения о несовершенной конкуренции сформулированы американским экономистом Э. Чемберлином и его английской коллегой Дж. Робинсон. Они опровергли представление о несовместимости конкуренции и монополии, доказав, что на самом деле большинство экономических ситуаций представляют собой составные явления.

Модель Э. Чемберлина, сформулированная в работе «Монополистическая конкуренция», предполагает структуру рынка, в которой большое число фирм соединены с элементами монополии. Такое сочетание появляется благодаря тому, что каждая фирма, добившись некоторой дифференциации своего товара, становится монополистом на рынке его сбыта. Возникает монополия, предлагающая на рынке продукт, отличный от товаров других фирм. Появляется предприятие, обладающее частичной рыночной властью.

Дифференциация продукции в данном случае трактуется очень широко. По определению самого Э. Чемберлина, «…дифференциация может базироваться на определенных особенностях самого про- дукта,вродетаких,какособыезапатентованныесвойства–фабричныемарки,фирменныеназвания,сво- еобразиеупаковки… или же таких, как индивидуальные особенности, относящиеся к качеству, форме, цвету или стилю. Дифференциация также может существовать в отношении условий, сопутствующих продаже товаров… удобство местонахождения продавца, общая атмосфера или общий стиль, свойственные его заведению, его манера ведения дел, его репутация как честного дельца, любезность, деловая сноровка и все личные узы, которые связывают его клиентов либо с ним самим, либо с теми, кто у него работает. Если иметь в виду… указанные стороны дифференциации, то становится очевидным, что все продукты в сущности отличаются друг от друга – по меньшей мере, слегка отличаются – и что в обширной области хозяйственной деятельности дифференциация играет важную роль»1.

Согласно взглядам Э. Чемберлина монополизм обусловливается тремя факторами: ценой продукта, присущими продукту особенностями и издержками в сфере обращения. Большое значение имеет способность производителя поставить себя на рынке в привилегированное положение. В условиях монополииприбыльвозникаеттам,гдеприопределенныхбарьерахвступлениявотрасльможетбытьсоздан и развит спрос на конкретный товар.

1 Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996. С. 93.

203

Сидоров В.А. Микроэкономика

Дж. Робинсон сосредоточилась на исследовании монополии, возникающей на основе высокого уровня концентрации производства и капитала. В книге «Экономическая теория несовершенной конкуренции» она попыталась объяснить проблемы монополизации рынка и механизма монополистического ценообразования.

ГлавныймоментвмоделиДж.Робинсон–концентрацияпроизводстваиэкономияфирмынамасшта- бахпроизводства.Объясняетсяэтотем,чтовусловияхрасширяющегосяпроизводствадоляпостоянных издержек (FC), приходящихся на единицу выпуска, сокращается (рис. 13.10).

Рис. 13.10. Экономия на масштабах производства

На монопольных рынках цена служит инструментом воздействия на спрос и регулирование сбыта. В этих целях монополии используют дискриминацию в ценах, сегментируя рынок по разным категориям потребителей. При этом осуществляется маневрирование ценами для разных групп и на разных географических рынках.

Дж. Робинсон установила, что монополия не назначает максимально высокие цены, ориентируясь не на норму прибыли, а на ее массу. Оказывается, если одновременно на всех рынках назначить одинаково высокую цену, то общая прибыль сократится из-за резкого падения спроса на ее товар. В этих условиях ценовая политика монополии заключается в установлении высокой первоначальной цены на новый дифференцированный товар, чтобы обслужив покупателей с высоким уровнем дохода, затем снизить цену и привлечь менее платежеспособных покупателей. Подобные действия продолжаются до тех пор, пока не будет охвачен весь рынок.

Проблема монополии заключается в том, что, обладая возможностью ценового маневрирования, она подрывает основы рынка, прежде всего независимость процесса ценообразования, оптимизацию использования ресурсов, равновесие спроса и предложения, подрыв интересов экономического благосостояния нации.

Механизм монополистического ценообразования кроется в возможности управления рыночной ситуацией и заключается в том, что монопольная фирма в целях максимизации прибыли может самостоятельно регулировать желаемые цену, спрос, объем продаж, валовой и предельный доход. Рассмотрим это на примере. Предположим: монопольная фирма, определяя объем производства, максимизирующий прибыль, ориентируется только на свои издержки и объем спроса. Тогда для того, чтобы продать дополнительную единицу товара, ей потребуется снизить на него цену. В противном случае спрос будет фиксирован на каком-либо постоянном объеме продаж (табл. 13.3).

|

|

|

|

Таблица 13.3 |

Цена, спрос и доход фирмы в условиях несовершенной конкуренции |

||||

|

|

|

|

|

Спрос |

|

Доход |

||

|

|

|

|

|

Цена или средний доход, Р |

Проданное количество, Q |

Валовой доход, TR |

|

Предельный доход, MR |

|

|

|

|

|

120 |

0 |

– |

|

– |

110 |

1 |

110 |

|

110 |

100 |

2 |

200 |

|

90 |

90 |

3 |

270 |

|

70 |

80 |

4 |

320 |

|

50 |

70 |

5 |

350 |

|

30 |

60 |

6 |

360 |

|

10 |

50 |

7 |

350 |

|

–10 |

40 |

8 |

320 |

|

–30 |

30 |

9 |

270 |

|

–50 |

20 |

10 |

200 |

|

–70 |

204

Конкуренция и монополия

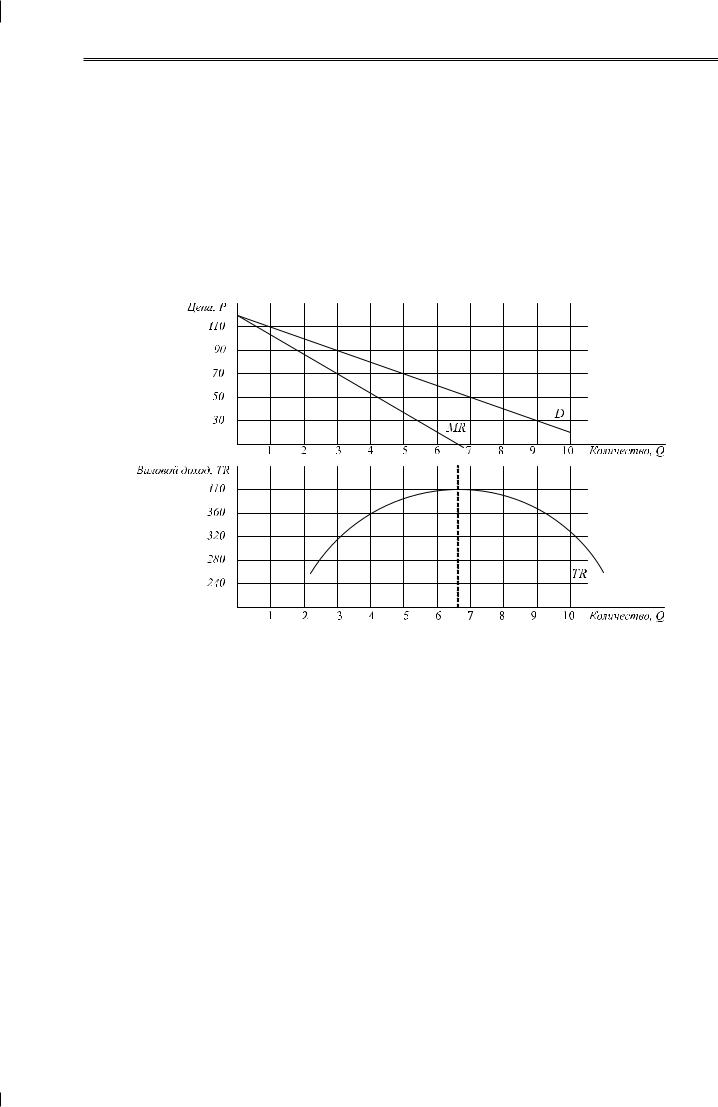

Построенный на данных табл. 13.3 график (рис. 13.11) покажет нам, что цена и предельный доход в условияхнесовершеннойконкуренциинеравны.НисходящаякриваяспросаD монополистапоказывает снижение цены при росте объемов продаж. Это обстоятельство объясняет разницу между ценой и предельным доходом, все более увеличивающуюся с расширением производства. В нашем примере, снижая цену со 110 до 100, затем до 90 и т.д., монополист получает от продажи дополнительной единицы товара все меньшую величину дохода. Так со второй единицы он получает 90 ден. ед., в то время как ее цена составляет 100 ден. ед., с третей единицы товара он получает доход 70 ден. ед. при цене 90 ден. ед. и т.д. Так что при понижении цены в целях расширения продаж монополист сталкивается с проблемой снижения предельного дохода, последний становится меньше, чем цена для каждого уровня выпуска, кроме первого. Зависимости между кривыми спроса, валового и предельного дохода, представленные на рис. 13.11, иллюстрируют факт того, что в процессе роста валового дохода предельный доход остается всегда положительным. Когда валовой доход достигает своего максимума, предельный доход равен нулю, наконец, когда валовой доход начинает сокращаться, предельный доход становится отрицательным.

Рис. 13.11. Спрос, валовой и предельный доход фирмы в условиях несовершенной конкуренции

Экономические последствия монополии разнообразны. В основном они характеризуются относительно менее эффективным производством, распределением ресурсов, ценовой дискриминацией. В этой связи в развитых странах мира монополистические структуры подлежат общественному регулированию.

Процесс регулирования монополии представлен на рис. 13.12. Здесь регулируются цены, поскольку государственноевлияниенанихсущественнымобразомулучшаетсоциальныепоследствиямонополии. Общественно оптимальная цена устанавливается таким образом, чтобы были учтены интересы и монополии, и нации в целом. Если монополия стремится повысить цены до максимального уровня (на графике – точка Pm , соответствующая цене 110 ден. ед.), то общество, наоборот, хочет добиться такой цены, при которой распределение ресурсов соответствовало бы их относительной эффективности (на графике – точка Pr , соответствующая цене 50 ден. ед.). Однако этот уровень цен повлечет за собой убытки для арственных субсидий для их ликвидации, в противном случае фирма просто закроется. Поэтому нормальной ценой, учитывающей интересы общества и монополии, будет цена Pf , соответствующая 70 ден. ед. и находящаяся на уровне средних издержек предприятия, что позволит монополисту безубыточно вести производство.

В этой связи в экономике существуют понятия общественно оптимальной цены и цены, обеспечивающей справедливую прибыль. При общественно оптимальной цене достигается эффективность распределения ресурсов. Общественно оптимальная цена всегда равна предельным издержкам монополиста P = MC.

Цена, обеспечивающая справедливую прибыль, представлена ценой товара, позволяющей производителю получать нормальную прибыль, и которая равна средним издержкам производства этого товара P = AC.

205

Сидоров В.А. Микроэкономика

Рис. 13.12. Регулируемая монополия

Олигополия– модель рынка, на котором большая доля произведенных благ приходится на небольшое количество крупных фирм, что позволяет им воздействовать на их цены. Олигополия усиливает состояние конкурентного несовершенства.

Господство небольшого числа крупных фирм, конкурирующих между собой, не только не ослабляет влияния монополии, но даже усиливает монополистическое состояние отрасли. Однако все же нельзя отрасль считать полностью монополизированной, поскольку рыночная власть находится в нескольких руках.

Олигополия возникает благодаря слияниям и различным препятствиям для вступления, таким, например, как эффект масштаба, владение сырьем, дороговизна рекламы, патентная или лицензионная защита и т.п. Это наиболее сложная рыночная структура. В отличие от других рыночных структур она не имеет ясной классификации и не обладает четкой определенностью.

Существует жесткая и расплывчатая олигополия. Первая имеет место, когда на всем рынке господствуют 2–3 фирмы, вторая – когда 6–7 фирм делят 70–80% рынка, а оставшаяся часть приходится на конкурентное окружение.

Олигополия подразделяется на два вида: а) олигополия, представленная производством одних и тех же товаров; б) олигополия, при которой производятся дифференцированные, но схожие товары.

Олигополия может классифицироваться по уровню сбалансированности. Сбалансированной олигополией считается такая, где сосуществует несколько фирм одинакового размера, асимметричной – когда вокруг одного продавца-лидера сосредотачивается ряд небольших предприятий.

Немногочисленность олигополистического рынка, ограниченность его субъектного состава позволяют говорить о наличии всеобщей взаимозависимости фирм. Каждое предприятие при выборе решения по поводу цены и объема производства не может не учитывать реакции и поведения своих конкурентов. Успех действий отдельной фирмы зависит не только от эффективности выполнения ее собственных решений, но и действий других фирм.

Олигополия может осуществляться в условиях ожесточенного соперничества фирм. Однако между фирмами могут быть достигнуты соглашения и сговор.

Основными признаками олигополии являются:

−немногочисленность предприятий, составляющих рынок;

−присутствие ценового лидера, наличие которого позволяет вместо ценовой конкуренции предприятиям отрасли ориентироваться в своей ценовой политике на цены, объявляемые ведущей фирмой;

−наличие ряда существенных барьеров, обеспечивающих трудность входа в отрасль;

−существенная товарная дифференциация для отдельных товаров и отсутствие таковой для стандартизированных товаров.

Существенный момент в понимании специфики действия олигополистического рынка – концентрация производства. Высокая концентрация производства придает конкуренции особенно ожесточенный характер. Нескольким гигантским предприятиям легче прийти к соглашению между собой, чем огромному числу мелких предприятий. Концентрация производства часто проявляется в диверсификации, т.е. проникновении крупных предприятий в другие отрасли, не находящиеся в прямой производственной или функциональной связи с их основной отраслью. Особенно активизировался этот процесс развернулся после Второй мировой войны.

В современных условиях монополистические формы ведения производства характеризует и степень его централизации. Под централизацией понимают объединение нескольких крупных предприятий

вруках одного собственника. Удельный вес гигантских предприятий, объединяющих сотни производств, постоянно растет.

206

Конкуренция и монополия

Крупное производство служит фундаментом российской экономики. Достигнутый уровень концентрации промышленности можно видеть на примере все большего сосредоточения общественного производства на крупных предприятиях с численностью рабочих более 1000 чел. Удельный вес таких предприятий в общем их числе в промышленности составляет 12%, в стоимости основных производственных фондов – 73%, численности занятых работников – 66%. В химической промышленности свыше 70% продукции выпускают 15% предприятий, в машиностроении – 18% заводов.

В России по объемам реализации продукции, рыночной стоимости и массе прибыли крупный бизнес сырьевой направленности занимает ведущие позиции. Он формирует более половины суммарной выручки предприятий промышленности.

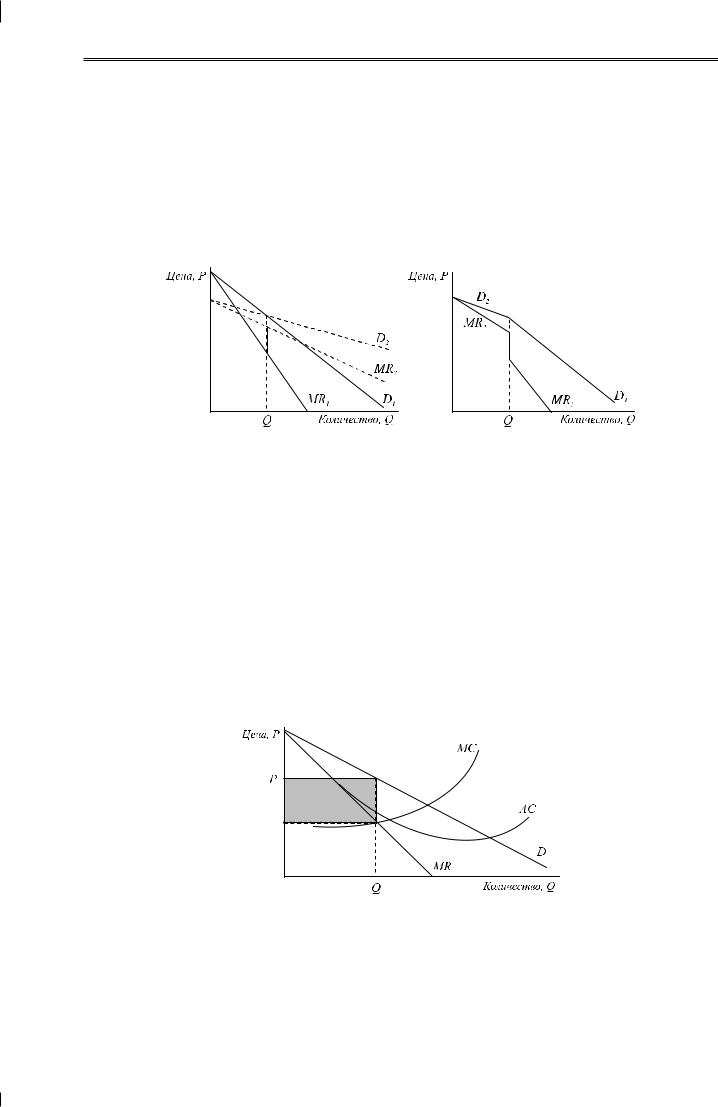

Механизм олигополистического ценообразования отличен от монополистического. Его особенность заключается в наличии стимулов к согласованным действиям, иногда в сговоре. Сущность формирования цены олигополии проявляется в ломаной кривой спроса (рис. 13.13).

а |

б |

Рис. 13.13. Ломаная кривая спроса олигополистического рынка

Предположим, что олигополистический рынок состоит из двух фирм. Тогда, если одна фирма изменит цену, второй остается либо не обращать на это внимание, либо следовать за ней, меняя цену на свой товар с учетом того, что изменение цены даст первому предприятию фору по отношению ко второму и при увеличении объема продаж и прибыли вероятность того, что второе предприятие также изменит цену, чрезвычайно высока. В этом случае кривые спроса и предельного дохода первого предприятия D1 и MR1 (рис. 13.13, а) будут конкурировать с кривыми спроса и предельного дохода второго предприятия D2 и MR2. В результате этой конкуренции кривая спроса и предельного дохода олигополистов превратитсяврыночную.Обефирмыбудутпродаватьтоварпооднойцене.Причемснижениеценыпервым предприятием тут же вызовет ответную реакцию со стороны второго. Как показано на рис. 13.13, б, кривая спроса олигополистического рынка примет вид D2 D1 , а кривая предельного дохода – MR2 MR1. Кривая предельного дохода будет иметь разрыв, из-за различной эластичности кривых спроса двух фирм. Результатом такой ценовой политики будет отсутствие какого бы то ни было изменения в объеме рыночных продаж и цены реализации товара.

Если же фирмы достигнут между собой соглашения и будут проводить единую ценовую политику в целях максимизации общей прибыли, ситуация будет в общем схожей с чистой монополией (рис. 13.14).

Рис. 13.14. Максимизация прибыли в результате тайного сговора олигополистов

Нопосколькутакоесоглашение противоречитнациональнойантимонопольнойполитике,товседействия партнеров будут осуществляться тайно. Каждый из участников сговора, назначая цену Р, будет получать одинаковую прибыль и производить одинаковый объем товара Q. Масса прибыли олигополиста показана на рис. 13.14 заштрихованным прямоугольником. Она образуется как разница между ценой и издержками, умноженная на объем выпуска (P – AC) · Q.

По степени ценового влияния на рынок выделяют следующие типы конкурентов: а) лидеры, имеющие 40% долю на рынке; б) претенденты на лидерство, доля которых на рынке доходит до 30%;

207