- •Оглавление

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

- •1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК НАУКА

- •1.1. Предмет экономической теории

- •1.2. Применение экономических знаний

- •1.3. Субъекты и объекты хозяйственной деятельности

- •1.4. Методы экономических исследований

- •1.5. Построение экономических графиков

- •Семинарское занятие

- •2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- •2.1. Экономическая система и ее содержание

- •2.2. Современные типы экономических систем

- •Семинарское занятие

- •3. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

- •3.1. Общественный характер производства

- •3.2. Натуральное и товарное производство

- •3.3. Производство и эффективность

- •Семинарское занятие

- •4. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

- •4.1. Собственность и экономические отношения

- •4.2. Собственность и экономические интересы

- •4.3. Формирование «новой» собственности в россии

- •Семинарское занятие

- •5. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

- •5.1. Характерные черты рыночного хозяйства

- •5.2. Хозяйственный механизм рыночной системы

- •5.3. Рыночная инфраструктура

- •Семинарское занятие

- •6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА

- •6.1. Кругооборот благ и доходов. Производственные возможности общества

- •6.2. Экономические блага. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ

- •6.3. Деньги и их функции

- •Семинарское занятие

- •7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

- •7.1. Экономические интересы

- •7.2. Цель экономической деятельности

- •7.3. Взаимосвязь основных компонентов экономики

- •СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

- •8. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

- •8.1. Сущность и понятие капитала

- •8.2. Превращение денег в капитал. Кругооборот и оборот капитала

- •8.3. Производство прибавочной стоимости

- •8.4. Накопление капитала

- •8.5. Прибыль и издержки производста

- •8.6. Аграрные отношения при капитализме

- •8.7. Воспроизводство общественного капитала

- •Семинарское занятие

- •РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА

- •9. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА

- •9.1. Предмет и метод микроэкономики

- •9.2. Основы анализа спроса и предложения

- •9.3. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- •Семинарское занятие

- •10. ЦЕНА

- •10.1. Цена во взаимодействии со спросом и предложением

- •10.2. Виды цен

- •10.3. Проблемы ценообразования

- •Семинарское занятие

- •11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР

- •11.1. Поведение потребителя

- •11.2. Предельная полезность

- •Семинарское занятие

- •12. ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- •12.1. Фирма как основной производитель

- •12.2. Производственная фукнкция и типы фирм

- •12.3. Отдача от масштаба

- •Семинарское занятие

- •13. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ

- •13.1. Понятие, формы и методы конкуренции

- •13.2. Рынок совершенной конкуренции

- •13.3. Монополия и ее характеристика

- •13.4. Защита конкуренции

- •Семинарское занятие

- •14. ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

- •14.1. Издержки хозяйственной деятельности

- •14.2. Результаты хозяйственной деятельности

- •14.3. Определение оптимальных результатов хозяйствования

- •Семинарское занятие

- •15. РЫНКИ РЕСУРСОВ

- •15.1. Особенности спроса на ресурсы

- •15.2. Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке ресурсов

- •15.3. Рынок труда

- •15.4. Рынок земли

- •15.5. Рынок информации

- •15.6. Рынок капитала

- •Семинарское занятие

- •РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА

- •17. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

- •17.1. Совокупный спрос и совокупное предложение

- •17.2. Качество экономического роста

- •17.3. Экономические кризисы и циклы

- •Семинарское занятие

- •16. СОВОКУПНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

- •16.1. Инструменты макроэкономической политики

- •16.3. Макроэкономические показатели в системе национального счетоводства (снс)

- •Семинарское занятие

- •18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

- •18.1. Теории потребления

- •18.2. Определение равновесного объема производства

- •18. 3. Эффекты мультипликатора и акселератора

- •Семинарское занятие

- •19. БЕЗРАБОТИЦА И ИНФЛЯЦИЯ

- •19.1. Безработица и ее виды

- •19.2. Инфляция и ее роль в экономике

- •Семинарское занятие

- •20. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА

- •20.1. Деньги и банковская система

- •20.2. Рынок кредитных ресурсов

- •20.3. Достижение равновесия в финансовой сфере государства

- •Семинарское занятие

- •21. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

- •21.1. Экономическая политика

- •21.2. Макроэкономические цели государства

- •21.3. Экономическая стратегия

- •Семинарское занятие

- •22. ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ

- •Семинарское занятие

- •23. ЭКОНОМИКА МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

- •23.1. Международная торговля

- •23.2. Валютный рынок

- •23.3. Тарифные и нетарифные ограничения

- •Семинарское занятие

- •24. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- •24.1. Безопасность как экономическая категория

- •24.2. Показатели экономической безопасности

- •24.3. Современные угрозы экономической безопасности россии

- •КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ ЭКОНОМИСТАХ

Сидоров В.А. Общая экономическая теория

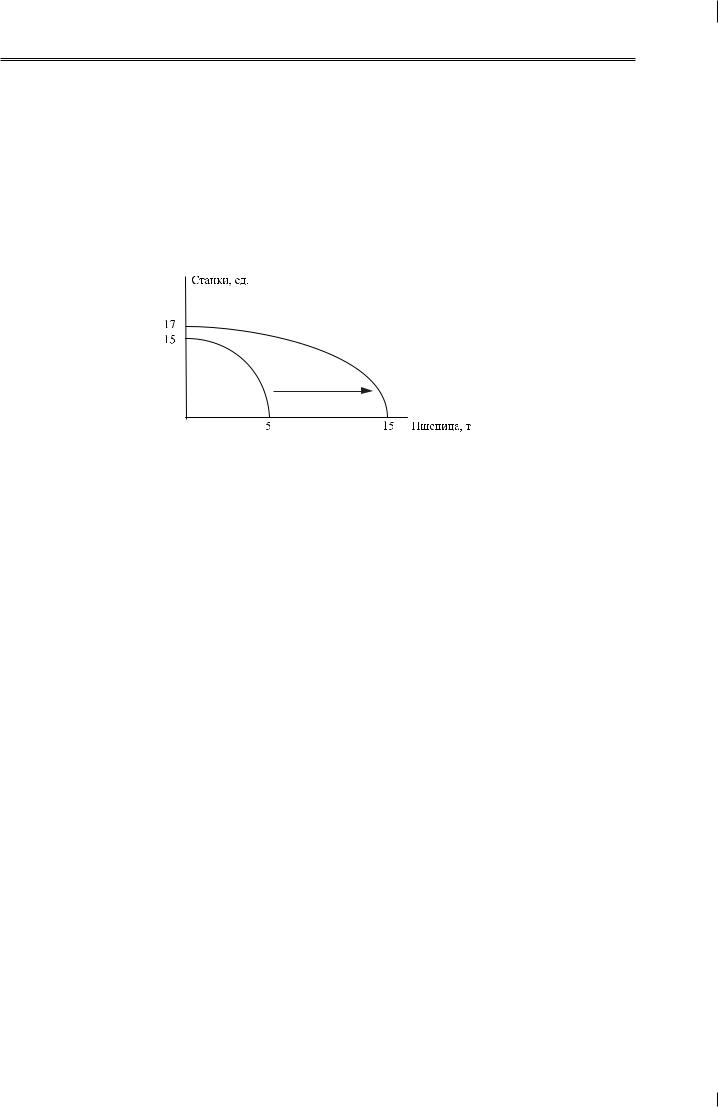

дешевом капитале предприятия постараются увеличить объемы производства, однако темпы роста производства будут неодинаковы в различных отраслях. Именно поэтому темпы производства станков будут увеличиваться быстрее темпов выращивания пшеницы. Рост производства частично заместит импорт, прежде чем предельные издержки вновь не поднимутся до уровня мировой цены (рис. 6.7, б).

Существует еще один тип несбалансированного роста. Он связан с таким явлением, когда эффект роста отрасли вызывает ухудшение экономического положения страны и понижение уровня благосостояния нации. Он связан с резким увеличением производства в экспортоориентированных отраслях экономики. В этом случае экспорторасширяющий рост может вызвать такое ухудшение условий торговли, которое поставит экономику страны в значительно худшее положение, чем было ранее. Эта ситуация связана с тем простым фактом, что расширение предложения некоторых уже экспортируемых товаров ведет к снижению их цен на мировом рынке, причем масштабы снижения могут оказаться разрушительными. Пример разоряющего роста приведен на рис. 6.8.

Рис. 6.8. Несбалансированный рост: случай разоряющего роста

Общий смысл механизма действия разоряющего роста сводится к следующему. Рост экспортных отраслей настолько ухудшает условия торговли, что благосостояние страны уменьшается. Это уменьшение в своей основе имеет изменение условий международного обмена, которые по своему действию опережают эффект от увеличения физического объема производства.

К счастью, в международной практике этот тип роста не имеет широкого распространения. После ВтороймировойвойныонбылотмеченвГолландии,когдаусиленноинвестировалисьнефтедобывающие отрасли. В 1960-х гг. он фиксировался в развивающихся странах. Кстати, в то время многие экономисты считали, что эти страны страдали в основном от того, что специализировались на экспорте сырья. В результате узкой специализации условия их торговли ухудшились. Одной из причин ухудшения условий торговли считалось также массовое использование искусственных аналогов сырьевых ресурсов. Поэтому отмечалось, что для развитых стран мира рост являлся импортозамещающим (специализация на производстве заменителей сырья), а для развивающихся стран – экспорторасширяющим (специализация на увеличении добычи сырья).

Оценкасовременногосостоянияусловийторговлипоказывает,чтосуществуютстранысблагоприятнымиусловиямиторговли,гдеотношениеиндексаэкспортныхценкиндексуимпортныхцензначительно больше единицы. К ним относятся прежде всего страны с высокой интенсивностью экспорта (Япония, Испания, Италия, Германия и др.). Есть страны, где условия торговли близки к нейтральным, т.е. указанноесоотношениеблизкокединице(Канада,Гонконг,Австралия).И,наконец,отмеченрядстран с отрицательными условиями торговли. К сожалению, в их числе находится и Россия.

6.2. Экономические блага. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ

Экономическая система обеспечивает не только производство, но и движение реальных экономических благ. Границы возможностей экономической системы по части воспроизводства благ определяют ее техническая, технологическая и ресурсная оснащенность. Важную роль в возможностях экономической системы по производству благ играет ее экономический потенциал.

Под экономическим потенциалом понимается совокупная способность экономики страны выпускать товары и услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления, решать другие задачи экономического и социального развития.

Экономический потенциал страны определяется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, а также накопленными на своей территории и за рубежом материальными и другими ценностями. Он определяется состоянием, размерами и динамичностью производства, его инфраструктуры, наличием резервов, объемами природных ресурсов и других элементов национального богатства, культурно-техническим уровнем и мобильностью кадров; обусловлен численностью рабочей силы и объемом производства в расчете на одного работника. Следовательно,большоезначениевформированииэкономическогопотенциалаимеетнетолькоуровень

88

Экономические блага

технологии и капиталовооруженность труда, но и качество трудовых ресурсов, степень их квалификации, численность. Словом, все то, что характеризуется как производительность труда. Чем выше производительность труда, при прочих равных условиях, тем выше экономический потенциал страны.

Для характеристики экономического потенциала используется целый ряд показателей, ведущими среди которых являются валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, чистый национальный продукт, национальный доход и другие.

Один из обобщающих показателей эффективности общественного производства – показатель производительности труда. Производительность труда – плодотворность, эффективность производственной деятельности людей. Она измеряется количеством потребительных стоимостей, созданных в единицу времени, или величиной времени, затрачиваемого на единицу продукта труда. Поэтому уровень производительности труда – важнейший показатель развития производительных сил общества.

Повышениепроизводительноститрудаозначаетэкономиюживогоиовеществленноготруда,т.е.снижение общественно необходимого времени на производство единицы товара, снижение его стоимости. В системе национального счетоводства уровень производительности труда определяется отношением валового внутреннего продукта в рыночных ценах к среднегодовой численности активного населения. Производительность общественного труда – интенсивный фактор развития экономики.

Впрактике для оценки внутреннего экономического потенциала используют национальное богатство, валовой внутренний продукт, трудовые и природные ресурсы.

Национальное богатство – основа материального и культурного развития общества, предпосылка

ирезультат расширенного воспроизводства, необходимое условие повышения жизненного уровня народа. Под национальным богатством страны понимается совокупность материальных благ, созданных трудом предшествующих поколений и вовлеченных в процесс воспроизводства природных ресурсов, которыми располагает общество на определенный момент времени.

Внациональном богатстве воплощаются накопленные всеми предшествующими поколениями материальные блага и результаты текущего производства. В состав национального богатства входят:

–основные производственные фонды, в том числе здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, передаточные устройства, рабочий и продуктивный скот и др.;

–основные непроизводственные фонды, в том числе жилые здания, здания, сооружения и оборудование учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, искусства, спорта, туризма и отдыха и т.п.;

–материальные оборотные средства в сфере материального производства;

–запасы и резервы в сфере производства и сфере услуг;

–государственные резервы средств производства и предметов потребления;

–предметы длительного пользования, т.е. со сроком службы, превышающим один год, у населения;

–различные материальные активы, принадлежащие иностранным гражданам, фирмам и корпорациям на территории страны.

Общее представление о масштабах национального богатства можно получить по данным, приведенным в табл. 6.2.

|

Национальное богатство некоторых стран мира в начале ХХI в.1 |

Таблица 6.2 |

||||

|

|

|||||

Страна |

|

Общий объем, |

Элементы богатства в % к общему объему |

|||

|

трлн дол. |

человеческий |

природный |

|

воспроизводимый |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

США |

|

124 |

77 |

4 |

|

19 |

|

|

|

|

|

|

|

Россия |

|

59 |

50 |

40 |

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

Япония |

|

54 |

68 |

1 |

|

31 |

|

|

|

|

|

|

|

Китай |

|

35 |

77 |

7 |

|

16 |

|

|

|

|

|

|

|

Германия |

|

31 |

75 |

1 |

|

23 |

|

|

|

|

|

|

|

Великобритания |

|

21 |

79 |

2 |

|

19 |

|

|

|

|

|

|

|

Франция |

|

21 |

74 |

3 |

|

23 |

|

|

|

|

|

|

|

Италия |

|

17 |

73 |

12 |

|

13 |

|

|

|

|

|

|

|

Индия |

|

12 |

58 |

20 |

|

22 |

|

|

|

|

|

|

|

Канада |

|

6 |

69 |

11 |

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

Саудовская Аравия |

|

3,5 |

40 |

42 |

|

18 |

|

|

|

|

|

|

|

1 Валентей С., Нестеров Л. Россия в меняющемся мире: внешние и внутренние вызовы // Вопросы экономики. 2002. № 3. С. 55.

89

Сидоров В.А. Общая экономическая теория

Источниками национального богатства являются: 1) труд и интеллект народа – это главный, решающий источник национального богатства; 2) блага, взятые у других народов (либо в качестве неэквивалентного обмена, либо в результате прямого грабежа); 3) блага, дарованные природой и принадлежащие исключительно данному государству.

Национальное богатство каждой страны создается непосредственно трудом, поэтому численность населения, его активность в производстве общественного продукта относятся к основному фактору развития экономики. В современном мире большая часть трудовых ресурсов сосредоточена в развивающихся странах.

Наиболее значительные размеры трудовых ресурсов приходятся на Китай, Индию, Индонезию и Бразилию – всего около 1100 млн чел. Это составляет примерно 46 совокупных трудовых ресурсов мира. Среди индустриально развитых стран по потенциалу трудовых ресурсов лидируют США, Япония, Германия, Великобритания, Франция. Здесь сосредоточено больше высококвалифицированных кадров, чем где бы то ни было в мире.

По количеству отработанных в год часов во главе всех стран мира находятся Южная Корея – 2447 ч, затем Чехия – 1980 ч, Словакия – 1978 ч, Греция – 1824 ч, США – 1815 ч. Россия по этому показателю занимает 24-е место в мире, имея в активе 1736 ч. В странах Западной Европы на одного трудящегося приходится от 1300 до 1800 рабочих часов в год, так что мы находимся не в самом худшем положении. Важно распорядиться правильно и эффективно имеющимся фондом рабочего времени.

Оценка экономического потенциала по стоимости ВВП показывает, что несомненным лидером являются США. На второе место вышла Япония, вслед за ней – европейские страны. По абсолютным объемам производства ВВП Россия занимает 1-е место в мире.

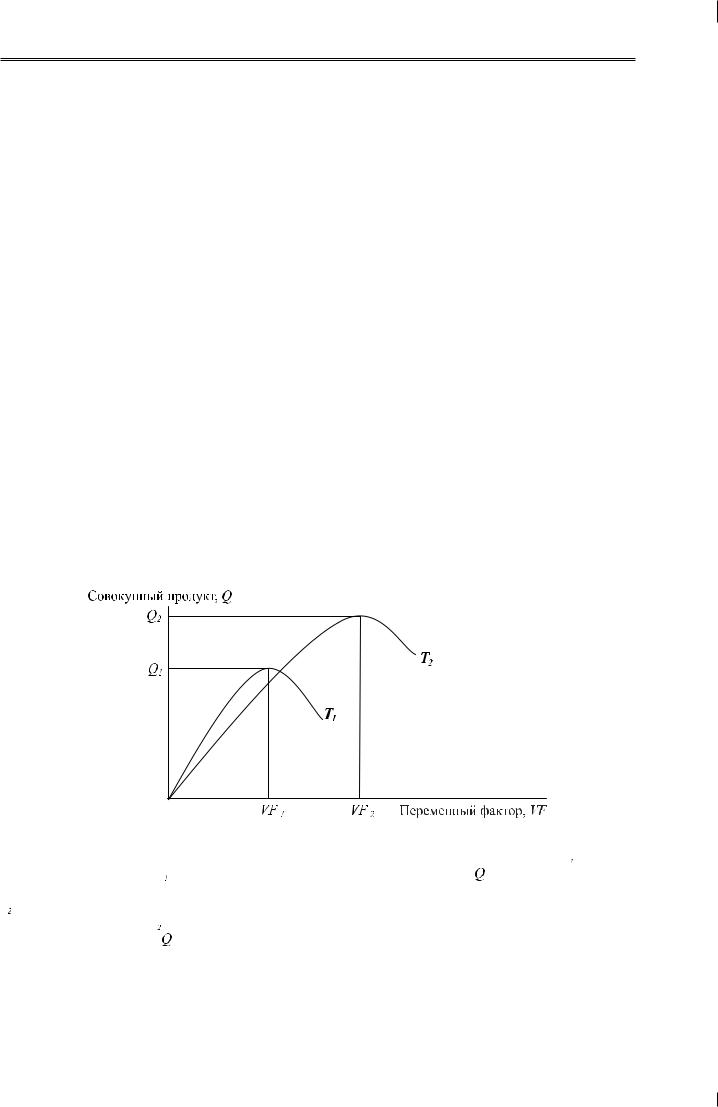

Общетеоретическим моментом, определяющим возможности экономических систем в производстве экономических благ, является их способность обеспечить рост совокупного продукта.

Под совокупным продуктом обычно понимается количество экономического блага, произведенное с использованием некоторого количества переменного фактора. В качестве переменного фактора могут выступать труд, земля, капитал, предпринимательская способность. Все зависит от ресурсного их обеспечения и воспроизводственных возможностей экономической системы.

Различные комбинации переменного фактора при строго заданной величине других факторов даютвозможностьэкономическойсистемеобеспечитьпроизводствобольшегоилименьшегообъема благ в рамках границ, очерчиваемых техническим прогрессом. Проиллюстрируем эту мысль на графике (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Возможности различных экономических систем в производстве совокупного продукта

Предположим, что максимально возможное использование переменного фактора  в первой экономической системе

в первой экономической системе  достигнуто при объеме совокупного продукта

достигнуто при объеме совокупного продукта  , при этом использовалась традиционная для данной системы технология. В другой аналогичной экономической системе

, при этом использовалась традиционная для данной системы технология. В другой аналогичной экономической системе  осуществлен переход к новой технологии, обеспечившей увеличение количества используемого переменного фактора

осуществлен переход к новой технологии, обеспечившей увеличение количества используемого переменного фактора . В свою очередь это повлекло за собой увеличение производства совокупного продукта до уровня

. В свою очередь это повлекло за собой увеличение производства совокупного продукта до уровня  .

.

Экономическая система направлена на получение благ. Блага создаются в движении. Они проходят периоды производства, распределения, обмена и потребления. Постоянное повторение этого процесса называется воспроизводством. Каждый из периодов считается фазой воспроизводства. Само воспроизводство может быть простым (при неизменном объеме) и расширенным, когда объем произведенных благ растет. В современных условиях характерным является расширенное воспроизводство.

90

Экономические блага

Благами считают все то, что способно удовлетворять потребности людей, приносить им пользу, доставлять удовольствие. Можно сказать и так: благо есть то, к чему стремится человек, то, что ему нужно. Оно заключено в полезности объекта, в его ценности для индивидов и общества. А. Маршалл пишет: «За отсутствием какого-либо краткого общеупотребительного термина, охватывающего все желаемые нами вещи или вещи, удовлетворяющие человеческие потребности, мы можем использовать для этой цели термин "блага"» 1.

По своему составу блага чрезвычайно разнообразны. Прежде всего их подразделяют на экономические и неэкономические. Экономическими именуют блага, получаемые в результате производственной деятельности. Их отличает недостаточность по сравнению с потребностями. Не все блага такого рода являются доступными. К ним относится положение о редкости, так как большинство ресурсов, из которых они изготовлены, ограничены в своих масштабах.

Блага, которые имеются в достаточном количестве для удовлетворения потребностей человека, называются неэкономическими. Для их изготовления не требуется создавать предприятий.

Экономические блага включают производственные ресурсы и предметы потребления. Вместе с тем ониимеютпромежуточноеиконечноеназначение.Ресурсыможноклассифицироватькакматериальные (сырье, материалы, топливо) или человеческие (рабочая сила, управление). Предметы потребления воплощают блага первой необходимости (как, например, продукты питания, жилье, одежда, обувь)

ипредметы роскоши.

Взависимости от того, требуют ли блага дополнительных затрат на их доведение до потребителя, их можно дифференцировать на конечные и промежуточные.

Конечными являются блага, которые не нужно дополнительно преобразовывать для потребления. К ним относятся все предметы потребления – одежда, обувь, посуда, мебель. Промежуточными – все косвенные, нуждающиеся в дополнительных усилиях по доведению до уровня, пригодного к потреблению. Это – энергия, сырье, топливо.

Всостав экономических благ входят частные и общественные блага. В зависимости от степени доступности (собственности) благ и характера их использования экономическими агентами различают следующие их виды.

Частные блага – это такие блага, которые доступны только одному субъекту, и его использование исключает возможность потребления его другими субъектами. Например, расческа, зонт, пара обуви, находящиеся в чьей-либо собственности, автомобиль, телевизор, жилье, одежда. Расходы по их изготовлению несут предприниматели.

Общественные блага – это такие блага, доступ к которым не может быть ограничен, а их потребление может осуществляться одновременно многими субъектами, независимо от того, платят они за него или нет. К ним можно отнести знания, национальную безопасность. Общественные блага представляют собой выгоды и преимущества, действия и структуры, которые могут использоваться не только определенными гражданами, но и всем обществом, причем потребление одних групп населения не может осуществляться за счет ущемления прав других слоев. Можно сослаться, например, на обеспечение полицией и вооруженными силами безопасности граждан, эффективную систему здравоохранения, развитую систему образования. Такие блага создаются и поддерживаются главным образом за государственный счет.

Блага «общие ресурсы» – это специфические блага, которые доступны всем, но потребляются они только одним субъектом. Ими могут быть грибы в лесу, птицы в небе, рыба в реке.

Блага «естественные монополии» – это специфические блага, доступные одному субъекту, а пользоваться им могут одновременно многие. В качестве примера можно привести систему кабельной сети, трубопроводные системы.

Экономическими благами являются товары и услуги. Товар есть предмет купли-продажи. Чтобы находиться в таком качестве, он должен обладать двумя свойствами: 1) быть потребительной стоимостью, т.е. иметь способность удовлетворять потребности покупателя; 2) выступать стоимостью, передаваться в руки потребителя только за плату. Вещь может стать или не стать товаром. Она не превращается в товар, если изготовлена для собственного потребления, тогда она имеет свойство лишь потребительной стоимости. Но она может быть выставлена на продажу и с этого момента становится товаром и приобретает добавочное свойство стоимости. В современных условиях вещи производятся

всвоей основной массе как товары.

Услугамиявляютсяблага,представленныеневформевещей,кактовары,аввидедействия.Ихнельзя накопить, поскольку они полностью потребляются непосредственно в момент их производства.

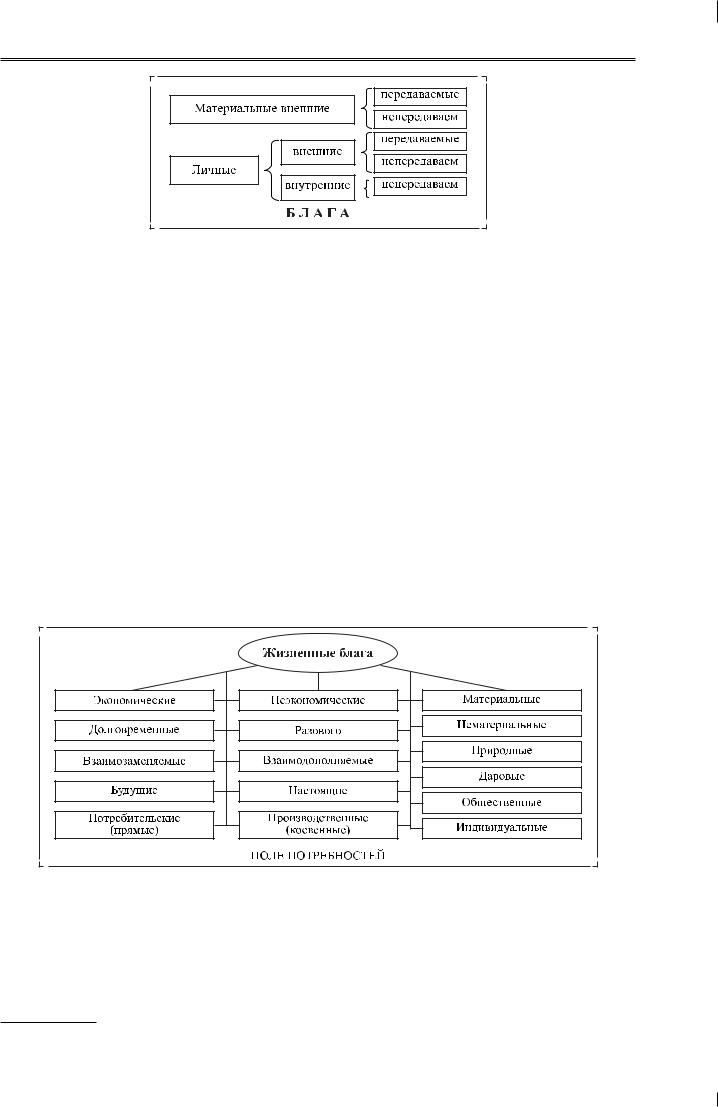

Одним из первых исчерпывающую классификацию благ дал А. Маршалл. Ее можно выразить следующим образом (рис. 6.10).

1 Маршалл А. Принципы политической экономии. М., 1984. Т. I. С. 112.

91

Сидоров В.А. Общая экономическая теория

Рис. 6.10. Классификация благ А. Маршаллом

Материальными являются блага, состоящие из полезных материальных вещей и из всех прав на владение, использование материальных вещей, извлечение из них выгоды, или получение от них выгоды в будущем. Они включают естественные дары природы, землю, воду, воздух, климат, а также продукты сельского хозяйства, добывающую и обрабатывающую промышленность, рыболовство, здания, машины, инструменты, закладные и прочие долговые обязательства, доли в разных компаниях, авторские права, права пользования, наконец, возможность путешествовать, получать доступ

кпросмотру красивых мест и т.д. Последние, кстати, представляют собой удобства, получаемые человеком, и оцениваются в соответствии с его личностными качествами.

Нематериальные блага распадаются на внешние и внутренние. Поскольку они ориентированы на внутренний мир человека, то получили название личных. Те блага, которые заключены в самом человеке, называются внутренними. Они зависят от его собственных качеств, а также способностей

кдействиям и наслаждениям. Таковы, например, деловые способности, профессиональное мастерство, способность получать удовольствие от чтения и музыки. Внешние блага охватывают отношения, благотворные одновременно и для самого человека, и для окружающих его людей. Это, в первую очередь, деловая репутация, связи торговцев и лиц свободных профессий.

Передаваемые и непередаваемые блага содержат ту часть деловой репутации человека, которая зависитотличногодовериякнемуикоторая либоможетбытьпередана,либонетввидесоставногоэлемента его репутации. Сюда же можно отнести и благоприятные климатические условия, дневной свет, воздух, гражданские привилегии и права, возможность пользования общественной собственностью.

Даровыми являются те блага, которые доставляются природой без всяких усилий человека. С понятием блага тесно связано понятие богатства. Богатство следует рассматривать как наличие у человека материальных благ, которыми он владеет, и личных внешних благ1.

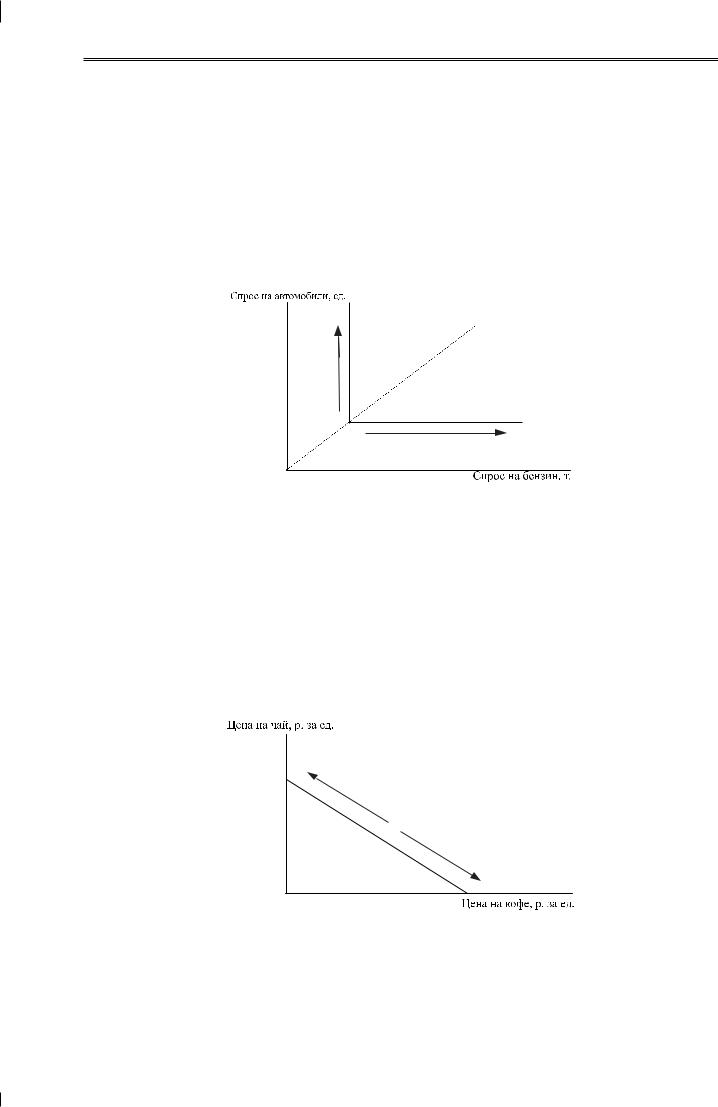

Современное представление о системе благ дает рис. 6.11.

Рис. 6.11. Система жизненных благ

Наряду с благами экономике приходится иметь дело с антиблагами, со всеми теми действиями и структурами, которые составляют опасность или в состоянии нанести вред обществу. Типичными антиблагами являются отходы атомных электростанций и загрязнение окружающей среды. С ростом масштабов производства подобные негативы накапливаются. Их преодоление становится первоочередной задачей общества.

Важным фактором удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей является способность благ заменять отсутствующие и дополнять имеющиеся. В связи с этим рассмотрим взаимодополняемые и взаимозаменяемые блага.

1 Маршалл А. Указ. соч. М., 1984. Т. I. С. 112–115.

92

Экономические блага

Взаимодополняемыми благами (их еще называют комплементарными) являются такие пары благ, для которых существует обратное соотношение между ценой на одно благо и спросом на другое благо. Например, магнитофоны и аудиопленки или аудиодиски к ним, видеомагнитофоны и телевизоры, фотоаппараты и фотопленка, автомобили и бензин, а также многие другие пары товаров. Снижение цен на первые в названных парах товары приводит к расширению их продаж, увеличивая спрос на вторые. И наоборот. То есть покупатель лишается права выбора: приобретая, скажем, компьютерный монитор он вынужден покупать системный блок, а к мобильному телефону – требуется оплаченное время для разговоров и т.д. Поскольку взаимодополняемые блага образуют пары, следовательно постоянно возникают ситуации, связанные с ценами и объемами их производства и потребления.

Для более детального ознакомления с механизмом взаимодополнения благ обратимся к рис. 6.12. Здесь по оси Х отложен спрос на автомобили, а по оси Y – спрос на бензин. На графике хорошо видно, что при увеличении спроса на автомобили, спрос на бензин также будет расти.

График, изображенный на рис. 6.12, показывает зависимость объемов продаж взаимодополняемых товаров.

Рис. 6.12. Зависимость продаж двух взаимодополняемых благ

Вслучае,когдамысталкиваемсяссовершеннымидополнителями,этотграфик может быть прочтен буквально. Напри мер, обувь всегда продается парами. Поэтому, приобретая левый ботинок, мы покупаем и правый. Так что, увеличение приобретения каждого следующего левого ботинка приведет

кравному увеличению покупок и правого. В связи с этим увеличение показателя по оси Х приведет

ксовершенно равному увеличению значения показателя по оси Y.

Взаимозаменяемымиблагами(илисубститутами)являютсяблага,длякоторыхсуществуетпрямое соотношение между ценой на одно из них и спросом на другое. При повышении цены одного блага немедленно увеличивается спрос на другое благо. К данной группе относятся все товары и услуги, которые покупатель готов заменять одно другим. Например, чай и кофе, белый и черный хлеб, баранина и говядина и т.п. Здесь важна связь между ценой одного блага и спросом на другое благо. Механизм проявления взаимозаменяемости напоминает качели: если цена одного блага начнет увеличиваться, спрос переместится в строну другого блага, и наоборот. Графической интерпретацией такого вида зависимости может служить рис. 6.13.

Рис. 6.13. Зависимость продаж двух взаимозаменяемых благ

Из рис. 6.13 видно, что между изменением цены чая и спросом на кофе существует прямая связь. Увеличивающаясяценачаябудетприводитьксмещениюспросавсторонупотреблениякофе,инаоборот.

Различают совершенную и относительную взаимозаменяемость. Совершенные заменители обладают совершенно одинаковой полезностью для индивида, Например, пляжные зонты. Они могут быть разных расцветок, однако потребитель будет одинаково удовлетворен выполняемыми ими функциями, независимо от того, какой цвет они имеют.

93