Менеджментом также называется система знаний об управлении, которая возникла в конце XIX в., а в начале XX столетия сформировалась в самостоятельную науку, имеющую свой предмет, специфические проблемы и способы их решения. Предметом изучения менеджмента является особая разновидность организационных отношений между людьми, имеющих форму информационного обмена и связанных с осуществлением руководства деловыми и хозяйственными процессами. Менеджмент как наука описывает и анализирует эти отношения, выявляет факторы, влияющие на них, направляет свои усилия на изучение природы управленческого труда, выявление условий его эффективности, установление причинно-следственных связей в процессе принятия управленческих решений.

Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента.

Цель менеджмента

К основным общим целям менеджмента относятся прогнозирование, планирование и достижение намеченных результатов в деятельности предприятия. Конечная цель состоит в обеспечении прибыльности (экономической целесообразности) функционирования той или иной организации. Это может быть достигнуто посредством создания рациональной организации производственного процесса. Не менее важными целями менеджмента являются управление производством, совершенствование научно-технологической базы, а также эффективное использование кадрового потенциала, повышение его квалификации и стимулирование. Следовательно, главная цель менеджмента — это управление, ориентированное на успешную деятельность, присущее каждой организации и отдельно взятому человеку. Следующая по иерархии цель менеджмента — это выживание организации, сохранение своего места на рынке в течение длительного времени.

Не менее важной коммерческой целью менеджмента является достижение намеченных результатов, т.е. обеспечение определенного уровня прибыли. Прибыльность компании в некоторой степени свидетельствует об эффективности ее производственно-сбытовой деятельности, которая может быть достигнута посредством минимизации затрат на сырье, материалы, энергию, оплату труда, финансирование, временных затрат и так далее, а также максимизации доходов от результатов производства, т. е. выпуска продукции и оказание услуг.

Перед менеджментом как разновидностью практической деятельности стоят две главные задачи:

• тактическая (поддержание устойчивости функционирования организации и всех ее элементов);

• стратегическая (развитие и перевод ее в качественно новое состояние).

Эти задачи решаются в рамках трех видов менеджмента:

• общего (постановка целей, выработка стратегии, путей развития, решение организационных вопросов, контроль);

• линейного (руководство текущей работой основных и вспомогательных подразделений);

• функционального (управление решением общефирменных задач, планирование, научные исследования и проч.).

Функции менеджмента:

Общие функции менеджмента, отражающие его содержание, были сформулированы в 1916 г. А. Файолем. В качестве таковых он вьщелил организацию, планирование, координацию, контроль и распорядительство. Сегодня к ним можно добавить еще мотивацию, информирование и развитие.

Главной функцией менеджмента считается планирование в широком смысле слова. Реализуя эту функцию, управляющий на основе глубокого и всестороннего анализа ситуации, в которой находится организация (подразделение, отдельное направление деятельности), и прогноза развития формулирует текущие и перспективные цели и задачи, разрабатывает стратегию действий, составляет необходимые планы и программы. Образно говоря, речь здесь идет об определении того, «где мы находимся в настоящее время, куда хотим двигаться и как собираемся это делать».

Практическое воплощение замыслов, содержащихся в планах, программах и стратегиях, берет на себя организационная функция. Она реализуется через проектирование и создание организационных и управленческих структур, определение порядка их функционирования и взаимодействия, обеспечение деятельности необходимой документацией. Доведение до сведения каждого субъекта того, что тот должен делать для достижения поставленных целей, берет на себя распорядительская функция. Реализация целей организации осуществляется посредством совместной деятельности людей, которую нужно координировать: упорядочивать, согласовывать, направлять. Это обеспечивает необходимый уровень сотрудничества участников, единство их совместных действий и тем самым облегчает реализацию всех остальных функций. Координирующее воздействие должно быть системным, минимальным по объему, непротиворечивым (не порождающим взаимоисключающих эффектов). Результаты деятельности организации, подразделения и отдельных лиц требуется время от времени проверять, оценивать и корректировать. Кроме того, необходимо заблаговременно выявлять надвигающиеся опасности, обнаруживать ошибки, отклонения от существующих стандартов. Все это составляет содержание контрольной функции менеджмента, реализация которой создает основу не только совершенствования работы, но и поощрения сотрудников. Ни одна задача не будет успешно решена качественно и с минимальными затратами, если люди не будут в этом заинтересованы. Отсюда вытекает еще одна важнейшая функция менеджмента — мотивационная. Она концентрируется на определении интересов работников (а последние часто сами не знают, чего хотят) и выборе наиболее подходящего в данной ситуации способа воздействия на них. Это позволяет обеспечить максимальную активность персонала и менеджеров в процессе достижения поставленных целей. Роль информационной функции предопределяется тем, что информация является предметом и результатом управленческой деятельности. Поэтому последняя начинается с ее сбора, обработки, анализа (в том числе мгновенно в голове менеджера).

Специальные и частные функции:

Маркетинг как частная функция фирмы помогает расширять поле деятельности предприятия и улучшать его экономические показатели, создавать новые рабочие места и полнее удовлетворять спрос покупателей. Маркетинг предполагает обоснованный выбор целей и стратегии функционирования и развития предприятия (организации), обеспечивающих наиболее эффективное сочетание различных товарных групп в рамках ассортимента производимой и реализуемой продукции. Маркетинг базируется на комплексном подходе к увязке целей с ресурсами и возможностями предприятия (организации). Маркетинговая деятельность предусматривает наиболее полный учет требований рыночного спроса и запросов потребителей, Принятие обоснованных решений на основе многовариантных расчетов, изысканий наиболее выгодных каналов сбыта и его стимулирование.

Инновация, являясь частной функцией управления, предполагает разработку новых товаров и услуг. Инновации — это прежде всего новые достижения в области технологии и управления предприятиями.

Торгово-операционные функции управления обеспечивают достижение главной цели торговли и реализацию миссии каждого торгового предприятия путем организации товародвижения, управления товарными запасами, изучения спроса, организации торгового обслуживания и т.д.

Регулирующие функции связаны с планированием торгово-технологического процесса и контролем.

Вспомогательные функции заключаются в организации материально-технического обеспечения и хозяйственного обслуживания всех подразделений системы управления. Это обеспечение предприятий торговли оборудованием, инвентарем, транспортом, ремонт помещений и др.

Принципы менеджмента:

К основным принципам менеджмента можно отнести следующие:

Целенаправленность. Менеджеры действуют не просто так, а ради решения конкретных проблем, стоящих в данный момент перед хозяйствующим субъектом.

Специализация в сочетании с универсальностью. С одной стороны, для успеха управления необходим индивидуальный подход к каждому объекту, субъекту или процессу с учетом его особенностей. Но, с другой стороны, поскольку во всех этих случаях имеют место управленческие действия, они должны содержать в себе некие универсальные моменты.

Последовательность. Все управленческие шаги осуществляются в строго определенном порядке как во времени, так и в пространстве. Нельзя, например, сначала принимать решение, а затем уже осмысливать ситуацию.

В ряде случаев управленческие операции могут осуществляться циклично, повторяться через определенные промежутки времени (например, контроль, составление бухгалтерских отчетов).

Непрерывность. Она обусловлена соответствующим характером производственных и хозяйственных процессов.

Принцип правовой защищенности управленческого решения. Предпринимательская деятельность всегда сопряжена с определенным риском, а в России после ее вступления в конкурентные рыночные отношения и при не устоявшихся еще правовых нормах — особенно. Выполнять или хотя бы считаться с действующими законами необходимо, иначе неминуемы крупные штрафы или даже решения о полном прекращении работы предприятия. С переходом России к открытой экономике, с резким возрастанием роли международных связей предприятиям стало необходимо знать и постоянно изучать законодательные акты стран — партнеров по бизнесу и в первую очередь учитывать действующие торговые ограничения этих стран — величины налогов на ввозимые товары, размеры квот, перечни запрещенных видов импорта, особенности валютного контроля, нетарифные барьеры. Принцип правовой защищенности требует от руководителей предприятий знания действующего законодательства и умения принимать управленческие решения только с учетом их соответствия действующим правовым актам, нормам морали и этики.

Принцип оптимизации управления. Этот основополагающий принцип управления дает ответы на важнейшие, принципиальные, имеющие большое практическое значение вопросы: какое решение должен принять руководитель — сконцентрировать полноту власти в своих руках или раздать большую ее часть своим коллегам? Чему отдать предпочтение — централизации или децентрализации? В каких случаях централизация необходима? Сколько сотрудников должно непосредственно подчиняться руководителю: трое, пятеро, а может быть десять или даже больше? Какая структура управления в конкретной производственной ситуации является оптимальной?

Принцип делегирования полномочий. Рациональное управление предусматривает передачу руководителем части своих служебных функций подчиненным без активного вмешательства в их действия. Принцип делегирования полномочий состоит в передаче руководителем части возложенных на него полномочий, прав и ответственности своим компетентным сотрудникам. Главная практическая ценность принципа состоит в том, что руководитель освобождает свое время от менее сложных повседневных дел и может сконцентрировать усилия на решении задач более сложного управленческого уровня. При этом (что весьма важно для руководителя) обеспечивается соблюдение нормы управляемости. Делегирование полномочий возможно и целесообразно в случае, если руководитель подготовил достойных исполнителей, доверяет им и может искусно руководить ими.

Принцип соответствия. Основа принципа соответствия заключается в том, что выполняемая работа должна соответствовать интеллектуальным и физическим возможностям исполнителя. Производственный и жизненный опыт дает много примеров, когда благодаря случайностям конъюнктуры человек со средними интеллектуальными и организаторскими способностями был вознесен наверх служебной иерархической лестницы и, несмотря на все старания, на работу без отдыха с утра до глубокой ночи, так и не смог добиться каких-либо заметных результатов. Страдает не только работа, под угрозой находятся и здоровье такого человека, благополучие его семьи, дружеские контакты с другими людьми. Принцип соответствия необходимо применять каждому руководителю при подборе и расстановке управленческих кадров, и в первую очередь — при оценке собственных возможностей, своего соответствия выполняемой работе.

Принцип автоматического замещения отсутствующего. Очевидная важность принципа автоматического замещения, отсутствующего ясна каждому опытному руководителю. Замещение отсутствующих (болезнь, отпуск, командировка) должно решаться автоматически, на основе действующих служебных должностных инструкций и регулироваться формально. Есть одно несколько неожиданное следствие этого принципа — важность служебных должностных инструкций. Мало найдется людей, имеющих опыт работы в органах управления, которые с симпатией относились бы к предписаниям, инструкциям, циркулярам. Их много, этих должностных документов, и не все из них составлены грамотно, четко и лаконично.

Принцип первого руководителя. Принцип первого руководителя гласит: при организации выполнения важного производственною задания контроль за ходом работ должен быть оставлен за первым руководителем предприятия, так, как только первое лицо имеет право и возможность решать или поручать решение любого вопроса, возникающего при внедрении этого мероприятия.

Принцип одноразового ввода информации. В деятельности руководителя оперативность и достоверность информации играют решающую роль, так как она является предметом, средством и продуктом управленческого труда. Один раз введенная в долговременную память компьютера информация может неоднократно использоваться для решения целого комплекса информационно связанных задач — вот суть этого важного принципа управления. Такой способ накопления и организации производственной, экономической, кадровой и нормативно-справочной информации является основой для создания баз и банков данных, незаменимым инструментом для получения руководителем и всеми структурными подразделениями предприятия объективных и достоверных сведений о ходе технологического процесса. Еще одно важное следствие реализации принципа одноразового ввода информации и создания на его основе банков и баз данных — возможность прямого доступа конечного потребителя к хранящейся информации без какого-либо посредника.

Принцип единоначалия. Принцип организации управления, свойственный централизованным, линейным структурам управления, состоящий в том, что главные функции и полномочия руководства на предприятии, в учреждении, подразделении концентрируются в руках одного лица — руководителя.

Принцип ответственности предусматривает наказание членов организации за невыполнение возложенных на них функций или задач. При этом ответственность должна быть равна полномочиям, а мера наказания должна возрастать по мере увеличения полномочий. К сожалению, этот принцип далеко не всегда реализуется в практике управления (особенно на высших иерархических уровнях), что приводит к необдуманным решениям, злоупотреблению властью и некомпетентному управлению, а все это, в конечном счете, нередко становится причиной гибели организаций.

Принцип компетентности означает знание менеджером объекта управления или, по крайней мере, его способность воспринимать компетентную консультацию специалистов в процессе принятия решений. Принцип компетентности связан с горизонтальным разделением труда по функциям.

Принцип иерархичности предусматривает вертикальное разделение управленческого труда, т.е. выделение уровней управления и подчинение низших уровней управления высшим. Этот принцип учитывается при формировании организационных структур управления при построении аппарата управления, расстановке кадров.

Методы осуществления управленческой деятельности

Принципы менеджмента и особенности организации учитываются при выборе методов управления ею. Они могут разрабатываться научным путем или отражать опыт и сложившуюся практику. По содержанию методы бывают организационными, административными, правовыми, экономическими и социально-психологическими.

С помощью организационных методов создаются необходимые условия функционирования организации, поэтому они являются первичными по отношению к остальным.

С помощью административных методов происходит активное вмешательство в деятельность людей либо путем их прямого принуждения к определенному поведению, либо путем создания возможности такого принуждения. Административные методы используются при управлении решением простых стандартных задач, прежде всего в структурах военизированного типа, например на транспорте. Они требуют ограничения инициативы работников и возложения всей ответственности за результаты на руководителя. Составным элементом таких методов является премирование исполнителей, однако осуществляется оно не за реальные успехи, а за многолетний стаж, лояльность по отношению к администрации, дисциплинированность и т п. Самый главный недостаток административных методов управления состоит в том, что они ориентируют исполнителей на достижение заданных результатов, а не на их рост; поощряют исполнительность, а не инициативу. Поэтому сегодня в условиях, когда необходимо развивать творческий подход к делу, постоянное стремление к новому, такие методы себя изживают.

Успешному решению производственных задач в большей мере способствуют экономические методы управления. Они основаны на материальной заинтересованности работников в деле самостоятельного поиска оптимальных способов деятельности и принятии на себя ответственности за их результаты. Такие методы начали внедряться в начале XX в. во многом благодаря усилиям Ф. Тейлора. Экономические методы предполагают, что своевременное и качественное выполнение заданий вознаграждается за счет экономии затрат или дополнительной прибыли, полученных вследствие проявленных работниками усилий. Поэтому люди напрямую заинтересованы в максимизации реального результата своей деятельности. Однако экономические методы управления также ограничены, особенно применительно к работникам интеллектуальных профессий, ибо для них деньги — важный, но чаще всего не самый главный стимул работы.

Здесь на помощь приходят социально-психологические методы управления, сформировавшиеся в 20-х гг XX столетия. Они предполагают два направления воздействия на поведение работников и повышение их трудовой активности.

Первое. Формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе, развитие доброжелательных отношений между руководителем и подчиненными, оказание им поддержки.

Второе. Раскрытие личных способностей каждого работника, оказание помощ в их совершенствовании, что ведет к максимальной самореализации человека в трудовой деятельности.

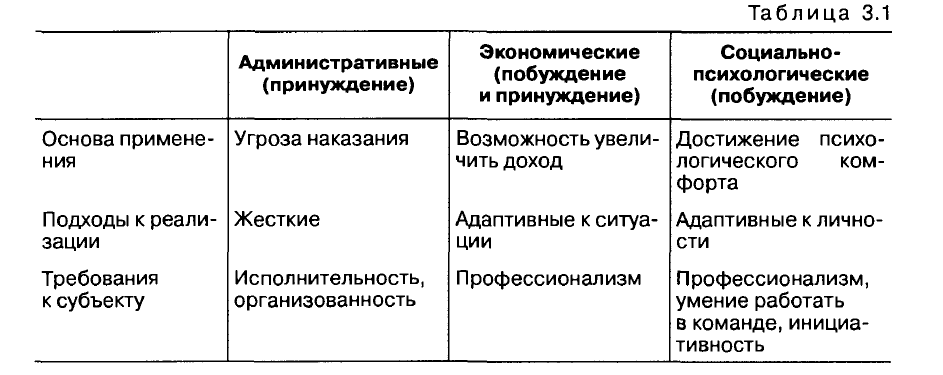

Разница между административными, экономическими и социально-психологическими методами управления легко видна из табл. 3.1.

В современном цивилизованном обществе все более широко применяются правовые методы управления. Их суть состоит в том, что деятельность работников регулируется посредством юридических и нормативных актов, определяющих границы и правила самостоятельных действий.

Подходы к менеджменту Системный подход:

Теория систем была впервые применена в точных науках и в технике. Применение теории систем в управлении в конце 50-х годов явилось важнейшим вкладом школы науки управления. Системный подход - это не есть набор каких-то руководств или принципов для управляющих - это способ мышления по отношению к организации и управлению. Чтобы осознать, как системный подход помогает руководителю лучше понять организацию и более эффективно достичь целей, определим сначала, что такое система. Система - это некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Все организации являются системами.

Существуют два основных вида систем: закрытые и открытые. Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы от среды, окружающей системы. Часы - знакомый пример закрытой системы. Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. Энергия, информация, материалы - это объекты обмена с внешней средой проницаемые границы системы. Такая система не является само обеспечивающейся, она зависит от энергии, информации и материалов, поступающий извне. Кроме того, открытая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать это для того, чтобы продолжить свое функционирование. Подсистемы. Крупные составляющие сложных систем, таких как организация, человек или машина, зачастую сами являются системами. Эти части называются подсистемами. Подсистемы могут, в свою очередь, состоять из более мелких подсистем. Поскольку все они взаимосвязаны, неправильное функционирование даже самой маленькой подсистемы может повлиять на систему в целом.

Понимание того, что организации представляют собой сложные открытые системы, состоящие из нескольких взаимозависимых подсистем, помогает объяснить, почему каждая из школ в управлении оказалась практически приемлемой лишь в ограниченных пределах. Каждая школа стремилась сосредоточить внимание на какой-то одной подсистеме организации. Бихевиористская школа в основном занималась социальной подсистемой. Школы научного управления и науки управления - главным образом, техническими подсистемами. Следовательно, они зачастую не могли правильно определить все основные компоненты организации. Сейчас широко распространена точка зрения, что внешние силы могут быть основными детерминантами успеха организации, которые предопределяют - какое из средств арсенала управления может оказаться успешным.

Модель организации как открытой системы. На входе организация получает от окружающей среды информацию, капитал, человеческие ресурсы и материалы. Эти компоненты называются входами. В процессе преобразования организация обрабатывает эти входы, преобразуя их в продукцию или услуги. Эта продукция и услуги являются выходами организации, которые она выносит в окружающую среду. Если организация управления эффективна, то в ходе процесса преобразования образуется добавочная стоимость входов. В результате появляются многие возможные дополнительные выходы, такие как прибыль, увеличение доли рынка, увеличение объема продаж и т.п.